Die „Utopie des Alltäglichen“ – Duisburger Tagung erinnerte eindringlich an den Schriftsteller Nicolas Born

Die Bewahrung des Born’schen Werkes für zeitgenössische Leser war am 5. und 6. April das Anliegen einer facettenreichen Tagung unter dem Titel „Die ‚Utopie des Alltäglichen‘ – Nachdenken über Nicolas Born“.

Titelseite der gesammelten Gedichte Nicolas Borns, von seiner Tochter Katharina Born im Göttinger Wallstein-Verlag herausgegeben. (© Wallstein)

Im Rahmen der Duisburger „Akzente“ führten Dr. Jan-Pieter Barbian (Stadtbibliothek Duisburg) und Prof. a.D. Dr. Erhard Schütz (Berlin) anderthalb Tage souverän durch ein anspruchsvolles Programm mit neun Vorträgen und leider viel zu wenig Zeit für Diskussionen. Auch Borns Tochter, die aus Paris angereiste Katharina Born, und seine Witwe, Irmgard Born, ließen in ihren Beiträgen Leben und Werk des 1937 in Duisburg geborenen Autors äußerst lebendig werden.

„Das Unvorstellbare kann von unterdrückten

Phantasien nicht erfunden werden.“

Es war sicher ein Zufall, aber keinesfalls ein unglücklicher, dass die Tagung im Duisburger Konferenzzentrum „Der Kleine Prinz“ stattfand. In den „Carnets“ Antoine de Saint-Exupérys heißt es doch: „Größe entsteht zunächst – und immer – aus einem Ziel, das außerhalb des eigenen Ichs gelegen ist. Sobald man den Menschen in sich selber einschließt, wird er arm.“ Mit diesen Worten klingt gleichsam auch das Thema einer menschlichen „Utopie“ an, das Nicolas Born immer wieder umtrieb.

Im Spannungsfeld von Ich und Gesellschaft, zwischen der Hoffnung auf das „Erscheinen eines jeden in der Menge“ und dem Versuch, dem „Wahnsystem Realität“ zu entkommen, bestand Born darauf, sich und seine Literatur nicht vereinnahmen zu lassen. Nicht einmal von einer gutgemeinten politischen Idee wie dieser: „(…) meine Maximalforderung ist ein heller freundschaftlicher Sozialismus, entbürokratisiert, beispiellos. Ich bin Utopist, wünsche auf jeden Fall das Beste.“

1977 schreibt Born an Autorenkollegin Hannelies Taschau mit viel verhaltenerer Stimme aber auch: „Gleich gehe ich lange auf dem Deich in der Hoffnung, eine Sprache für mich zu finden, in der ich auch anderen etwas sagen kann.“

Vom Überleben in Texten und Archiven

Teilnehmerinnen der Duisburger Tagung: Irmgard & Katharina Born

(© krischerfotografie duisburg / friedhelm krischer)

Die Tagung, deren Vorträge hoffentlich noch im Spätherbst dieses Jahres im Wehrhahn Verlag (Hannover) veröffentlicht werden, stellte Nicolas Born aber auch in anderen Kontexten vor. Axel Kahrs erkundete „Nicolas Born als literarische Figur“, die z. B. in Texten von Günter Grass oder Arnold Stadler ihr Eigenleben führt. Katharina Born, selbst Autorin und Herausgeberin der „Gedichte“ und „Briefe“ ihres Vaters (Wallstein Verlag), sprach von der schwierigen „Arbeit am Nachlass, verlegerischen Realitäten und der Übergabe an das Archiv durch die Familie“. Die blitzgescheite Archivarin Maren Horn gab wunderbare Einblicke in die Archivierung des Born-Nachlasses durch die Akademie der Künste Berlin. Zu Nicolas Born kann man dort in naher Zukunft online auf immer mehr Quellen zugreifen. Das Born-Archiv ist digital vorerst nur „teilerschlossen“, vieles muss noch eingearbeitet werden, doch wer Interesse hat an Manuskripten, wenig bekannten Fotos oder handschriftlichen Gedichtentwürfen auf den Rückseiten von Eintrittskarten, der kann schon jetzt hier fündig werden: https://archiv.adk.de

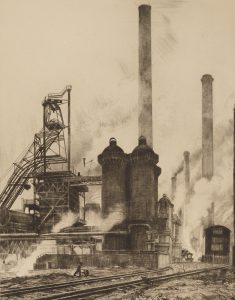

Born und das Ruhrgebiet: „Resonanz und Ignoranz“

Mit Nicolas Born und seinem Verhältnis zum Ruhrgebiet setzten sich zwei Referenten auseinander. „Erinnern im Heimatdschungel“ war das Thema des Kulturhistorikers Dr. Eckhard Schinkel. Auch anhand der Essener Spielorte und Handlungsräume erschloss er den Zuhörern Nicolas Borns Revier-Erzählung „Libuda“. Und es ist nicht der Flankengott Reinhard „Stan“ Libuda, von dem berichtet wird, auch wenn Born in seiner Erzählung mit dessen bekanntem Namen sicher kokettiert.

Der Autor dieses Beitrags hier sprach schließlich über die Wirkungen Borns auf Autorinnen und Autoren längs der Ruhr, aber auch vom eigensinnigen Verhältnis Nicolas Borns zum Ruhrgebiet und dessen Autoren. Vieles war da von wechselseitiger Resonanz und Ignoranz geprägt. Dass Borns zweiter Roman „Die erdabgewandte Seite der Geschichte“ und einige seiner Gedichte auch frühe Texte Ralf Rothmanns inspiriert haben, dürfte wohl eine der schönsten Wirkungen Borns auf Literaten aus dem Ruhrgebiet sein.

Fall- und Fundgrube zugleich

Eines der bekanntesten Zitate Borns macht dessen zwiespältiges Verhältnis zu seiner Herkunft besonders deutlich:

„Das Ruhrgebiet war meine Heimat, als ich aufwuchs, aber ich glaube, das bedeutet nicht viel. Ich habe auch das Ruhrgebiet nicht richtig verstanden, hatte manchmal den Eindruck, es sei überhaupt unverständlich. Andere meinten später, das Ruhrgebiet müsse für einen Schriftsteller eine Goldgrube sein; für mich war es eher eine Fallgrube. Eines Tages bin ich aus dem Ruhrgebiet getürmt, obwohl ich mich sicher vom Dreck und von den Bildern vom Dreck nicht lösen konnte, jedenfalls bin ich nie richtig sauber geworden und das Ruhrgebiet holte mich immer wieder ein. Es geht zwar nicht mehr unter die Haut, aber unter die Fingernägel; der Steinstaub bleibt für alle Zeit auf den Stimmbändern. Ich bin unzufrieden geblieben. Vielleicht ist das ein chronischer und krankhafter Zustand, der mich aber (wahrscheinlich) zum Schreiben gebracht hat.“

Born verließ das Ruhrgebiet 1965 in Richtung Berlin, seine Lebensreise führte ihn später übers Süddeutsche, Iowa City, Rom und viele andere Stationen, bevor er sich schließlich mit seiner Familie im Landkreis Lüchow-Dannenberg niederließ, wo er sich auch im Widerstand gegen das Atommüll-Endlager Gorleben engagierte. Viel zu früh starb er im Dezember 1979 mit nur 41 Jahren.

„Torso auf wackligem Sockel“

Was bleiben wird vom Werk Borns sind sicher seine Gedichte, seine Briefe, seine Essays und der Roman „Die Fälschung“, der angesichts der erfundenen Reportagen Claas Relotius‘, angesichts von Fake-News und staatlich gesteuerter Desinformationspolitik nicht nur in Russland, der Türkei oder den USA wieder hochaktuell ist als komplexe Reflexion medial hergestellter Wirklichkeit.

Jedoch ist Nicolas Borns Werk – ein „Torso auf wackligem Sockel“ (Axel Kahrs) – sicher nicht das einzige, das in Vergessenheit zu geraten droht und deshalb immer wieder neu ins kollektive Gedächtnis hinübergerettet werden muss. Gleiches droht hierzulande auch den Werken so guter Autoren wie Michael Klaus aus Gelsenkirchen oder dem heute in Berlin lebenden Uli Becker aus Hagen.

Die Tagung in Duisburg jedenfalls war immerhin ein Anlass, Nicolas Born wiederzuentdecken und ihn neu zu lesen. Etwas mehr allerdings könnten sie schon noch tun, die Städte Duisburg und Essen, die auch heute noch nicht viel von Born wissen wollen. Dabei könnten sie – und das ist überfällig – endlich eine Straße, Schule oder besser noch eine Volkshochschule nach ihm benennen.

Wie Katharina Born am Rande der Tagung erzählte, habe der wissenshungrige Autodidakt Born sich als junger Mann und gelernter Chemigraf große Teile seiner literarischen Bildung an der Essener Volkshochschule zusammengeklaubt – und auch auf dieser Grundlage weit darüber hinausgedacht. 1972 schrieb er rückblickend und selbstironisch an den Literaturwissenschaftler und Herausgeber Jürgen Manthey: „Hier ist auch der kleine Aufsatz, etwas, das sicher nicht meine Stärke ist, das liegt an meiner freudlosen Jugend und daran, dass ich immer zu wenig Zeit hatte zum Denken und Üben.“