Mit beißendem Spott gegen Scheinmoral: Vor 150 Jahren wurde der bayerische Schriftsteller Ludwig Thoma geboren

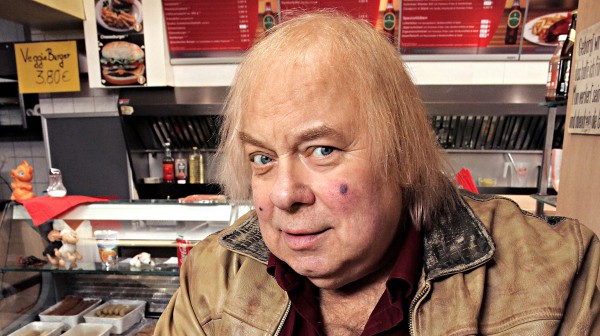

Ludwig Thoma auf einem Gemälde von Karl Klimsch aus dem Jahr 1909

Lederhose, Trachtenjanker, Pfeife im Mund: Kaum jemand hat das Bild des „Ur-Bayern“ so geprägt wie Ludwig Thoma, vor allem im nichtbayerischen Ausland. Kaum einer hat den Widerwillen seiner Landsleute gegen die „Preußen“ so zugespitzt wie der Schriftsteller, der heute vor 150 Jahren, am 21. Januar 1867, als Sohn eines Försters in Oberammergau geboren wurde. Kaum jemand aber hat sich auch so gewandelt wie der einst viel gelesene Satiriker: vom spitzzüngigen Kritiker des bier- und tabakdunstumwaberten Bürgertums seiner Zeit zum nationalistischen und antisemitischen Hetzer.

Die Kindheitsjahre im einsamen Forsthaus in Vorderriß dürften Ludwig Thoma geprägt haben: seine Liebe zur Natur hat hier wohl ihre Wurzeln. Ebenso sein kritischer, unabhängiger Geist: Thoma überzog ein Leben lang alle Autoritäten mit beißendem Spott, entlarvte die Bigotterie und Heuchelei der wilhelminischen Gesellschaft, hatte einen scharfen Blick für die Armut und Ohnmacht der „kleinen Leute“.

Die Scheinmoral des Großbürgertums, aber auch den spießigen Moralismus der Kleinstädter, die schnarrende Arroganz des preußischen Protestanten gegenüber den „zurückgebliebenen“ Katholiken aus dem Süden, aber auch die missbrauchte Autorität der Geistlichen und die geheuchelte Frömmigkeit der guten Gläubigen: Vor Thomas spitzer Feder war nichts und niemand sicher.

Auch nicht die politischen Autoritäten: In seinem heute vielleicht noch bekanntestem Sketch, „Der Münchner im Himmel“ von 1911, begehrt der Dienstmann Alois Hingerl nicht nur gegen die göttliche Majestät auf, sondern erfüllt auch den himmlischen Auftrag nicht, die Ratschläge des Herrn auf die Erde zu übermitteln, weil er ihn im Hofbräuhaus beim Bier einfach vergisst. Thomas Schlusssatz: „Und so wartet die bayerische Regierung bis heute auf die göttlichen Eingebungen“ brachte ihm eine Geldstrafe ein.

Mit der „Lokalbahn“ auf dem Weg zum Ruhm

Thomas erster literarischer Erfolg war „Die Lokalbahn“ von 1902. Der Jurist, ganz auf der Höhe seiner Zeit, schildert, was er beim Bau der Bahn zwischen Dachau und Altomünster – heute gern „Ludwig-Thoma-Bahn“ genannt – selbst erlebt haben dürfte: einen Streit um den Bau einer Anschlussstrecke im ländlichen Raum, ausgetragen mit deftigen, nicht salonfähigen Mitteln.

Davor jedoch ereigneten sich der Tod des Vaters, als das Kind sieben Jahre alt war, häufige Schulwechsel des renitenten, vergeblich um die Liebe seiner Mutter kämpfenden Knaben, Abitur in Landshut, erster vergeblicher Versuch in der Forstwissenschaft, Jura-Studium in München. Dann eine juristische Laufbahn, die Thoma 1894 als Rechtsanwalt nach Dachau führte.

Die Erlebnisse aus diesen Lebensabschnitten spielen in seinem literarischem Werk eine Rolle: In den einst viel gelesenen „Lausbubengeschichten“ von 1905 dürften sich die Erinnerungen an seine Jugend finden. Und in seinen „Kleinstadtgeschichten“ tauchen ebenso wie in „Josef Filsers Briefwexel“ und in vielen seiner Theaterstücke und Geschichten Charaktere auf, die er mit den Erfahrungen aus seinem Alltag geformt hat. Einige der Werke Thomas kamen zu Film- und Fernsehehren. „Moral“ etwa wurde schon 1928 als Kinofilm herausgebracht und 1958 für das Fernsehen neu gedreht.

Sechs Wochen Haft für ein Schmähgedicht

Als Autor und – ab 1900 – als Chefredakteur der Münchner Satire-Zeitschrift „Simplicissimus“ kannte Thoma kein Pardon. So wurde er 1906 wegen „Beleidigung und der öffentlichen Beschimpfung einer Einrichtung der christlichen Kirche mittels Presse“ zu sechs Wochen Haft verurteilt. Thoma hatte ein Spottgedicht „An die Sittlichkeitsprediger in Köln am Rheine“ verfasst, in dem er einen evangelischen Prediger, der offenbar über die Unmoral in ehelichen Schlafzimmern gewettert hatte, niedermacht: „Was wissen Sie eigentlich von der Liebe, mit Ihrem Pastoren-Kaninchentriebe, Sie multiplizierter Kindererzeuger, Sie gottesseliger Bettbesteuger?“

Wieder erhältlich im Allitera Verlag: Martha Schads Buch über Ludwig Thoma und die Frauen. Bild: Buchcover

1908 zog Ludwig Thoma in sein neues Haus am Tegernsee. Mit Beginn des Krieges 1914 ist bei dem Satiriker eine Anpassung an die Stimmungslage in der Bevölkerung zu bemerken: Er teilte die Kriegsbegeisterung des Anfangs, meldete sich freiwillig, erkrankte an der Front schwer und wurde felddienstuntauglich.

In seinem Privatleben belastete ihn das Scheitern seiner Beziehung zu der von den Philippinen stammenden, „exotischen“ Mariette de Rigardo, 1904 von Max Slevogt gemalt und heute in der Galerie Neue Meister in Dresden zu sehen, und die Enttäuschung, die Geliebte seiner letzten Jahre, Maidi von Liebermann, nicht heiraten zu können. Nachzulesen ist Thomas widersprüchliches Verhältnis zu den Frauen in einer jetzt neu aufgelegten Studie von Martha Schad: „Weiberheld und Weiberfeind. Ludwig Thoma und die Frauen“. Sie offenbart auch die andere, dunkle Seite eines Lebemanns, der politisch und emanzipatorisch aktive Frauen verachtete und verhöhnte.

Der Zusammenbruch von 1918 traf ihn schwer: Ludwig Thoma zog sich verbittert zurück. 1919 erschienen die „Erinnerungen“, in denen Thoma versucht, die Brüche und Widersprüche seiner Biografie zu einer dichterisch beschönigten Lebenserzählung zu verbinden. in seinem Todesjahr 1921 erschienen „Der Jagerloisl“ und mit „Der Ruepp“ Thomas letzter großer Bauernroman, noch 1979 vom Bayerischen Fernsehen verfilmt.

Die Entdeckungen des Regensburger Historikers Wilhelm Volkert haben ab 1989 das Bild des scharfzüngigen Linksliberalen getrübt: Thomas Artikel für den „Miesbacher Anzeiger“ hetzen gegen alles, was mit der neuen Demokratie verbunden ist. Auch in seinen Schriften aus dem Nachlass wütet er gegen Juden, Demokraten, Sozialisten, Frauenrechte. Sein latenter Antisemitismus trat nun offen zutage. 1917 unterzeichnete er den Gründungsaufruf der nationalistischen „Deutschen Vaterlandspartei“. Aus dem scharfzüngigen Satiriker ist ein bösartiger Polemiker geworden. Am 26. August 1921 starb er in seinem Haus am Tegernsee.