Franziska Becker

Wenn eine Künstlerin, eine Zeichnerin, einen bedeutenden Preis für ihr Lebenswerk erhält, und wenn ein nicht unbeträchtlicher Teil dieses Lebenswerkes sich mit dem Verhalten und dem Verhältnis der Geschlechter beschäftigt – dann hat man ein Problem. Einerseits will man Kunst und Künstlerin nicht auf dieses Thema reduzieren. Andererseits geht es immerhin um die Frau, die seit 1977, also seít Erscheinen der „Emma“, in jeder Ausgabe des Frauenmagazins vertreten ist. Franziska Becker, die in diesem Jahr Deutschlands einzigen Satirepreis, den „Göttinger Elch“, verliehen bekommt, verbindet man einfach mit Emma. Ist sie auch eine Emanze? Darf man „Emanze“ sagen? Und darf man fragen, ob man das sagen darf?

Der Krampf im Kopf löst sich durch körperliche Anstrengung: Franziska Becker hat für das Interview in ihre Dachgeschosswohnung in der Kölner Südstadt eingeladen. Im Hausflur der vierten Etage wird man immerhin mit einem ersten Bild der Karikaturistin belohnt, aber oben ist man deshalb noch lange nicht. Als Becker vor einigen Jahren Besuch von einem amerikanischen Journalisten hatte, der sie für seine internationale Kunst-Kolumne interviewen wollte, konnte der es gar nicht fassen: Fünf Stockwerke ohne Fahrstuhl, das gebe es in den Staaten seit seiner Geburt nicht mehr.

Franziska Becker scheint die tägliche Treppenlauferei gut zu bekommen – sie wirkt bedeutend jünger als 62. Das liegt wohl vor allem an ihren großen, dunklen, perfekt fallenden Locken, die sie häufig kunstvoll mit ihrer Hand zerstrubbelt. Sie trägt Schwarz, etwas raffiniert Geschnittenes, das irgendeine Mischung aus Kleid, Overall und Hosenanzug ist. Halt – würde man bei einem männlichen Künstler auch sehr ins Kleidungsdetail gehen? Da ist er schon wieder, der Krampf.

Lieber erst einmal mit einer unkomplizierten Frage beginnen. Findet sie es nicht frustrierend, mit Anfang 60 einen Preis fürs Lebenswerk zu bekommen – so, als sei von ihr nichts mehr zu erwarten? „Es klingt zwar so, als würde man bald abnippeln“, sagt Franziska Becker, „aber ich habe ihn lieber jetzt, als wenn ich schon tatterig bin. Und ich arbeite ja auch schon 35 Jahre, da hat man das meiste vom Arbeitsleben hinter sich.“

"Born to be wild" - Franziska Becker

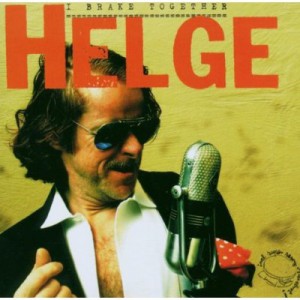

Tatsächlich waren die Elch-Preisträger der vergangenen Jahre – Olli Dittrich, Josef Hader, Helge Schneider – noch jünger. Bei den Entscheidungen der Jury steht, so heißt es, „nicht der Zeitgeist Pate; nicht der Massengeschmack und nicht momentaner Erfolg“, sondern „Können, Charakter und Wirkung“. Ausgezeichnet werden sollen Künstler, die Spuren hinterlassen. Dies galt in der Vergangenheit offenbar vor allem für Männer: Franziska Becker ist erst die zweite Frau, die den seit 1997 vergebenen Preis bekommt. Die erste war Marie Marcks, ebenfalls Karikaturistin.

Dass Franziska Becker Spuren hinterlassen hat, zeigt sich bereits heute. Tausende Frauen hatten oder haben ihre Bücher in den Regalen stehen, und ihre Kinder holen sie gern hervor, um sich darüber kaputtzulachen, wie es so war, früher: als der „neue Mann“ geboren wurde, der über seine Identität als Vater gleich ein „total authentisches Video“ drehte. Als die Frauen vom Heilkristall-Workshop zum Bauchtanz-Marathon fuhren. Als Gläserrücken und Schamanismus schwer in Mode waren und sich die Frauen in Frauencafés gegenseitig beharkten. In solchen Arbeiten illustriert Becker treffend die Verhältnisse, die skurril genug waren. Am stärksten ist sie aber, wenn sie in typischer Becker-Manier die Verhältnisse umkehrt. Ein simpler Kunstgriff, der ohne viel Worte, dafür umso bildgewaltiger zeigt, wie die Welt auch ganz anders sein könnte. Dann starren aufgeregt weibliche Augenpaare durch Seh-Schlitze einer Peep-Show, in der sich ein schlecht rasierter Mann mit Hundehalsband, ein Finger lasziv in den Mund gesteckt, selbst befriedigt. Dann stopfen Gänse den Käfig-Menschen mit Trichtern Brei in den Schlund, und modebewusste Zobel tragen Mäntel aus Menschenhaut, mit vielen Händchen vom Jungmensch. Und dann bedecken auch islamische Männer ihre Reize – mit einem extralangen Bart, der bis zum Gemächt reicht.

Menschenfreund - Franziska Becker

„Ich möchte für meine Arbeit und nicht als Frau honoriert werden“, sagt Becker dazu, „es gibt halt sehr wenige Karikaturistinnen, und wenige, die so lange durchhalten.“ Franziska Becker hält durch, seit 35 Jahren, ohne sich, wie sie sagt, „verbiegen zu lassen“, ohne sich verkauft zu haben. Darauf, sagt sie, sei sie schon ein bisschen stolz.

Gelegenheiten hat es durchaus gegeben – etwa eine Anfrage, ob sie nicht von der Emma zur Brigitte wechseln wollte. Doch Emma und Brigitte – das waren in den späten 70ern und frühen 80ern nicht einfach zwei Magazine für unterschiedliche Zielgruppen, das waren unvereinbare Welten. Und Becker, gerade in der einen Welt heimisch geworden, dachte nicht daran, sie wieder zu verlassen: „Ich fühle mich bis heute bei der Emma zu Hause, ich habe ja auch ein politisches Anliegen“, sagt sie. Inzwischen haben sich alle geändert: Emma, Brigitte, Franziska Becker selbst. Könnte sie sich inzwischen vorstellen, für beide Magazine zu arbeiten? Moralische Bedenken hätte sie heute keine mehr, sagt sie, aber: „Ich weiß nicht, ob die Alice das so prickelnd fände.“

Traumbaum - Franziska Becker

Alice Schwarzer: Franziska Becker lernte sie 1975 in Heidelberg kennen. Zwei Jahre später hörte sie, dass Schwarzer für ihr neues Magazin eine Karikaturistin suchte, und bewarb sich mit einer Kugelschreiber-Zeichnung – ausgerechnet einer Parodie auf die „Vorher – Nachher“-Serie aus der Brigitte. Als Becker auf die sieben Jahre ältere Schwarzer traf, war „Der kleine Unterschied und seine großen Folgen“ gerade erschienen; Schwarzer kam aus Paris zurück, wo sie sich mit Simone de Beauvoir und Jean-Paul Sartre angefreundet hatte. Den Respekt, den Franziska Becker als Kunststudentin damals vor der Journalistin und Feministin empfand, hat sie sich bis heute bewahrt.

Die Geschichte ihrer Politisierung hat Franziska Becker schonungslos in einer ihrer Zwölf-Bilder-Geschichten nachgezeichnet. „Meine 68er in Heidelberg“ erzählt von einem etwas orientierungslosen Mädchen, das sich nach einem Semester Ägyptologie in einer „kleinmütigen Anwandlung“ doch für eine Ausbildung am Hygiene-Institut entscheidet. „So, halten Sie meine Pipette, Fräulein Becker“, sagt in der Bild-Geschichte ein unappetitlich distanzloser Ausbilder zu dem jungen Mädchen. Doch bevor sie dagegen auf die Barrikaden gehen wird, muss sie erst noch lernen, dass genau das – der Kampf um Gleichberechtigung – ihr Lebensthema ist, und nicht etwa der gegen den Monokapitalismus und das Schweinesystem, den ihr Freund und seine Kommilitonen ausfechten, während sie ihre Freundinnen Flugblätter tippen lassen. Erst, als Franziska Becker mit anderen Frauen ihr Ding machte, fühlte sich alles richtig an. Eine Emanzipationsgeschichte in Bildern, eine Bilderbuch-Emanzipation.

Noch richtiger wurde es, als Franziska Becker, ihrem Job bei Emma sei Dank, der Kunstakademie den Rücken kehren konnte. „Ich war unglücklich dort. Es gab viel Konkurrenz unter Männern – Frauen wurden nicht recht ernst genommen. Es gab keine einzige Professorin oder Assistentin, und es war alles andere als der Hort geistigen Austausches, den ich mir erhofft hatte“, sagt sie. Immerhin erwarb Becker unter dem Jung-Professor Markus Lüpertz brauchbare Kenntnisse im Aktzeichnen und Anatomie. Bereut hat sie ihre Entscheidung nie. Von nun an kümmerte sie sich selbst um ihre künstlerische Entwicklung – und das ausgesprochen erfolgreich. Aus dem anfangs noch kindlichen, ungeübten Strich wurde eine eigene Handschrift, erkennbar durch große Liebe auch zum kleinsten Mode-Detail.

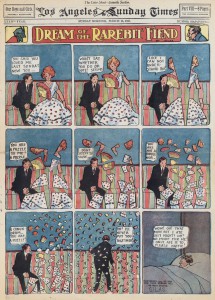

Urzeitcomic - Franziska Becker

Kaum zu glauben, dass sie ihre Zeichnungen nie nach der Natur, sondern stets aus der Erinnerung macht: Franziska Becker saugt Bilder in sich auf, speichert sie – und vertraut ihren Blick auf die Welt dann dem Papier an. Aus dem Job wurde ein Beruf. Franziska-Becker-Figuren findet man inzwischen in „Psychologie heute“ oder „Stern“, in der „Titanic“ oder in Tageszeitungen. Sie illustriert Bücher und malt, gerne auf großer Leinwand und unter Verarbeitung überraschender Materialien: alte Landkarten, Federn, Wolle, Papierschiffchen. Die Galerie Jöllenbeck vertritt ihre Bilder. Sie veröffentlichte mehr als 20 Bücher, darunter die Klassiker „Mein feministischer Alltag“, „Männer“, „Weiber“ oder „Hin und Her“, letzteres gemeinsam mit ihrem langjährigen Lebensgefährten, dem Zeichner Manfred von Papen (papan). Die Ausstellung, die der Elch-Preisträgerin derzeit im Alten Rathaus Göttingen ausgerichtet wird, ist bereits ihre 21. Einzelschau. Franziska Beckers Kulleraugen-Figuren mit ihren Langnasen waren bereits im Von der Heydt Museum Wuppertal, im Caricatura Museum Frankfurt, im Wilhelm Busch Museum Hannover oder im Kölnischen Stadtmuseum zu sehen.

Treu geblieben ist Franziska Becker nicht nur der Emma und ihrem zeichnerischen Einsatz für gleiche Rechte, treu blieb sie auch einem unkonventionellen Lebensstil: Die Künstlerin wohnt mal in ihrer Kölner Südstadtwohnung, mal in ihrem abgeschiedenen Atelier im Bergischen Land – und vier Monate im Jahr in Philadelphia. Dorther kommt ihr Freund, ein ehemaliger Soziologie-Professor. Becker hat ihn vor 15 Jahren kennengelernt: Er hatte ihr „New York Tagebuch“ in die Finger bekommen und ihr daraufhin einen Brief geschrieben.

Party - Franziska Becker

Die USA, überhaupt das Reisen, verschaffen Franziska Becker noch einmal neue Themen und Pläne. In diesem Jahr, das hat sie sich fest vorgenommen, will sie mit ausgewählten Arbeiten unterm Arm beim „New Yorker“ vorsprechen, dem berühmten, kunstsinnig- intellektuellen Stadtmagazin. Außerdem will sie ein Kinderbuch schreiben und illustrieren, will sie viel mehr große Bilder malen und dabei neue Techniken ausprobieren. Neue Themen kommen ihr mit Anfang 60 sowieso: In „Der Fall Mutti“ versucht Tochter Franziska erfolgreich, den Kränkungen und Unverschämtheiten einer altersdementen Frau Humor abzuringen – mit Erfolg. Für diese Bildgeschichte wurde Franziska Becker – wie für viele andere vermeintlich politisch unkorrekte auch – von einem Teil ihres zumeist weiblichen Publikums angefeindet. Doch davon hat sie sich, wie von so manch anderem auch, längst emanzipiert.

(Der Text erschien zuerst in der Februar-Ausgabe des Magazins K.WEST)