Ruhrtriennale in „Zwischenzeiten“ – die neue Intendantin Stefanie Carp präsentiert ihr Programm

Zu den Eigentümlichkeiten der Ruhrtriennale gehört der radikale Stabwechsel, also der alle drei Jahre fällige Übergang von einer Intendanz zur nächsten. Da sitzen dann plötzlich vier fünf, neue Gestalten auf dem Podium, die alten sind weg und finden auch keinerlei Erwähnung mehr. Außerdem ändert sich das Graphik-Design alle drei Jahre so grundlegend, daß man glatt glauben könnte, einer Stunde Null beizuwohnen.

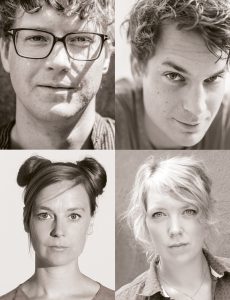

Die Intendantin und ihr Künstler: Stefanie Carp und Christoph Marthaler (Foto: Edi Szekely/Ruhrtriennale)

Beigeordneter Künstler Marthaler

Nun also saßen Stefanie Carp und Christoph Marthaler auf der Bank. Stefanie Carp, wir berichteten, ist die neue Intendantin, Christoph Marthaler „Artiste associé“, also sozusagen der beigeordnete Künstler. Im wirklichen Leben war es meistens umgekehrt, war Frau Carp Dramaturgin bei Marthaler, doch nun ist es an ihr, wichtige Worte zu sprechen. Von rasend schnell sich verändernden Lebensumständen raunt sie, von Verteilungskriegen und unvorstellbarer Grausamkeit, welche Gesellschaften und Kulturen zerstöre. Und weil das nicht lange gutgehen kann und die Forderungen der Geknechteten nach Beteiligung, Gleichheit und Freiheit eine Frage des zivilisierten Lebens seien und deshalb nicht mehr lange überhört werden könnten, befänden wir uns, bis es so weit ist, in einer „Zwischenzeit“.

Zwischenzeit? Klingt eindrucksvoll, stimmt irgendwie immer – war der Frau Intendantin dann aber wohl doch zu wuchtig, als daß sie es in Leuchtbuchstaben über ihr Festival geschrieben hätte. Aus der Zwischenzeit wurden lediglich einige Zwischenzeilen im Programmheft, was dem konkreten Angebot wohl auch eher entspricht.

Unvollständiges Universum

Der erste Eindruck vom neuen Programm ist, sagen wir mal, guter Durchschnitt. Namen, die nicht nur der Fachwelt ein Begriff sind, finden sich kaum. Aber immerhin gibt es zwei Produktionen von Marthaler zu hören und zu sehen, und erstmalig, man glaubt es kaum, ist die in der Tat berühmte Berliner Choreographin Sasha Waltz bei der Ruhrtriennale zu Gast.

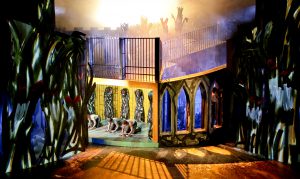

Marthaler, um mit ihm zu beginnen, hat aus der unvollendeten „Universe Symphony“ des amerikanischen Komponisten Charles Ives (1875-1954) die auf jeden Fall durch schieren Aufwand beeindruckende Musiktheater-Kreation „Universe, Incomplete“ geschaffen. Ab 17. August wird sie das Publikum in der Bochumer Jahrhunderthalle dazu einladen, „aus einer entfernten Zukunft auf unser jetziges Leben zurückzublicken“ (O-Ton Programmankündigung). Anna Viebrock sorgt für das Bühnenbild, Titus Engel dirigiert die Bochumer Symphoniker, und fraglos wird dies die gewichtigste Veranstaltung der Triennale 2018 sein.

Warum Schauspiel?

Außerdem gibt es von Christoph Marthaler „Bekannte Gefühle, gemischte Gesichter“ zu sehen, sein Abgesang auf die Berliner Volksbühne, wo er lange zur künstlerischen Community Frank Castorfs zählte. „Bekannte Gefühle…“ ist ein wunderschöner, lyrischer, leiser, präziser Marthaler, ein Stück, in dem gesungen wird und Choreographie eine große Rolle spielt und das einen berührt, ohne daß man sagen könnte, worum genau es eigentlich geht. Stichworte wie Abschied, Abschied von der Volksbühne, Abschied von den Idealen der Revolution, Selbstvergewisserung und so fort geben da nur Hinweise.

Stadt im Dschungel

Erstaunlicherweise läuft dieser zweite, überaus hybride Marthaler in der Abteilung „Schauspiel“, was nur deshalb geht (systematisch betrachtet), weil es „richtiges“ Schauspiel bei dieser Triennale gar nicht gibt. „Diamante. Die Geschichte einer Free Private City“ des Argentiniers Mariano Pensotti etwa wird als sechsstündiges Theaterereignis angekündigt, für das der Regisseur einen Teil der Privatstadt Diamante nachgebaut hat, welche vor 100 Jahren von einem anthroposophisch orientierten deutschen Industriellen mitten im argentinischen Dschungel errichtet wurde. Die Zuschauer sollen den Ort selbst erkunden und selbst herausfinden, warum diese sozial-kapitalistische Utopie scheiterte.

Off-off-off-Broadway

Ganz tief im Westen, in der Gladbecker Maschinenhalle Zweckel, darf möglicherweise gelacht werden. Hier hat sich nämlich die Off-off-off-Broadwaygruppe „Nature Theater of Oklahoma“ aus New York mit ihrem Stück „No President. A Story Ballet of Enlightment in Two Immoral Acts“ angekündigt. Inhalt: Zwei Sicherheitsfirmen haben arbeitslose Schauspieler bzw. Ballett-Tänzer als Mitarbeiter rekrutiert, die nun zu den Klängen von Tschaikowskis „Nußknacker“ ihrer Arbeit nachgehen. Was das genau werden wird, ist nicht ganz klar; jedenfalls werden derzeit noch Tänzerinnen und Tänzer im Ruhrgebiet gecastet. Und das ganze läuft, wie gesagt, als Theater.

Nordstadt gentrifiziert

Jetzt kommt Dortmund ins Spiel, der problematische Norden, genauer gesagt, dem der Künstler Schorsch Kamerun die Entwicklung zum Trendquartier andichtet. Resultat seiner Bemühungen ist ein begehbares Filmset mitten in der Nordstadt – „mit Live-Soundtrack, echten Anwohner*innen und gefakten Kulissen“. Jede Aufführung endet mit einem Konzert im hippen „Club Kohleausstieg“. Klingt gut.

Am ehesten noch Schauspiel, doch, doch, wir sind immer noch in dieser Fachabteilung, mag wohl „The Factory“ von und mit den beiden Syrern Mohammad Al Attar und Omar Abussada sein. In dem Stück geht es um die profitable französische Zementfabrik Lafarge in Syrien, die während des Krieges ungehindert weiterarbeitete, weil Schmiergeld an den IS floß.

Wanderungsbewegungen

Größere Produktionen des Musiktheaters, die bisher unerwähnt blieben, sind „The Head and the Load“ von William Kentridge in der Kraftzentrale Duisburg und „Das Floß der Medusa“ von Hans Werner Henze in der Jahrhunderthalle. Erstgenannte Produktion befaßt sich mit der Rolle Afrikas im Ersten Weltkrieg, mit rund zwei Millionen Afrikanern, die in Europa kämpfen mußten. Ganz ähnlich gilt Henzes Oratorium als Metapher für die Unterdrückung der „Dritten Welt“, und als es 1968 (!) uraufgeführt werden sollte, kam es zu Tumulten. Die werden wohl ausbleiben, wenn jetzt Steven Sloane die Bochumer Symphoniker dirigiert und Chorwerk Ruhr, Zürcher Sing-Akademie und Knabenchor der Chorakademie Dortmund die Stimmen erheben.

Zwischenformen

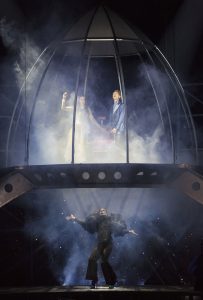

Ein paar Namen noch aus der Musikabteilung: Laurie Anderson wird in der Lichtburg Essen auftreten, das Ensemble Modern der britischen Komponistin Rebecca Saunders mit einem Konzert im Salzlager auf Zollverein huldigen. In der Turbinenhalle Bochum wird der amerikanische Multiinstrumentalist Elliott Sharp unter dem Titel „Filiseti Mekidesi (In Search of Sanctuary)“ „eine raumgreifende Zwischenform aus Oper und Installation, die eine Brücke zum visionären Fragment der ,universalen Symphonie’ von Charles Ives schlägt“ realisieren.

Choreographie ohne Begrenzung

Ach ja, Sasha Waltz. Die Produktion in der Bochumer Jahrhunderthalle heißt „Exodos“. Das Wort, entnehmen wir der Programminformation, bedeutet im Griechischen sowohl Flucht als auch Nacht- und Partyleben, und auf den Theater heißt es Verlassen der Bühne. Mit dieser Bedeutungsvielfalt will die Berliner Choreographin die gewaltigen Bochumer Räumlichkeiten beseelen, von einer „Choreographie ohne Bühnenabgrenzung“ ist zu lesen. Und ein bißchen hat das alles auch mit „Wanderungsbewegungen“ zu tun, wie die meisten anderen Stücke in der Abteilung Choreographie. Weitere, weniger bekannte Tanzkompagnien kommen aus Burkina Faso, Kapstadt und von den Kapverden.

Zum Schluß Mauricio Kagel

Es gibt eine junge Triennale und einige Installationen, von denen das im Bau befindliche Flugzeug vor der Jahrhunderthalle wohl am beeindruckendsten sein wird. Am Schluß dann noch einmal Chorwerk Ruhr. Der Klangkörper will Mauricio Kagels (1931-2008) „Chorbuch“ zu Gehör bringen, was nicht einfach sein soll. Singen mit geschlossenem Mund oder mit „Babystimmen“ so ist zu hören, zählten da noch zu den einfacheren Aufgaben.

Viel zu hören, viel zu sehen- und im Programm steht noch einiges mehr als das, was hier Erwähnung finden konnte. Viel gute Kunst, gar keine Frage; doch will auch das Gefühl nicht weichen, nur mehr vom immer Ähnlichen serviert zu bekommen. Gewiß ist es noch zu früh für finale Wertungen. Halten wir es also mit Franz Beckenbauer und schauen wir mal.

- Kartenvorverkauf ab 30.4.2018

- www.ruhrtriennale.de