Es wäre ein Kunst- und Kulturzentrum, wie es Dortmund gut zu Gesicht stehen würde. Würde und wäre. Gab es hier in Dortmund nicht, wird es mutmaßlich nicht geben. Das ehemalige Museum am Ostwall (MAO) steht lange leer, kostet Geld und wird vermutlich doch als Gebäude erhalten bleiben. Die Entscheidung fällt bald. Hier also lud das Festival Theaterfestival „favoriten“ mit einem ansprechenden Ambiente zum Verweilen, zu Betrachtung und Aktion, zu Café und moderner Speise, zu Gespräch und Performance.

Es war ein temporärer Auftritt eines offenen Hauses mit Anspruch – für die Zeit des favoriten-Festivals. Und dieses hat durch seinen Umfang für Verwirrung gesorgt: Das Programmheft als Rätselbuch, durch das man sich durcharbeiten musste. Cirka 40 Programmpunkte an wahrscheinlich 30 Orten innerhalb von acht Tagen hätte man wahrnehmen können. Die Sinne fanden Beschäftigung: Man konnte hören, sehen, tasten und am Ende auch riechen, als sich durch Ben J. Riepes Installationen mit Schafen und Hühnern ein bäuerliches Geruchsfeld im MAO breitmachte.

Installation Ben J. Riepe

Das Theaterfestival mutierte zu einem Kunstfest, also zu einer Art RuhrTriennale in Wundertütenform. Der Theaterbegriff wurde strapaziert. Das Festival ist also nicht nur neuerdings ein Kunstfest, sondern hat auch seit jeher kulturpolitische Bedeutung. Es hat einen hohen Stand bei der Politik in NRW. Sieht die sogenannte Szene das ebenso und wer ist das eigentlich im Jahr 2014? Auch darüber wurde diskutiert.

Wie sieht das Theater der Zukunft aus? fragte das „Landesbüro Freie Darstellende Künste NRW“ Besucher, die ihre Meinung in einer Box der Videokamera anvertrauen konnten. Eindeutige Visionen gibt es nicht, aber allerhand Ideen, die bereits in den 90ern formuliert wurden. Von „Mehr Theater überall“ und „raus aus den Häusern“ bis hin zu „Man sollte auch Speisen und Getränke kostenlos abgeben“.

Das Bild ist diffus, Sparten zerfließen oder verschmelzen, es gibt Nischen für alles und jeden, Spezialistenprogramme und offene Versuchsanordnungen. Am Sonntag ging „favoriten“ zu Ende, eine unaufgeregte einwöchige Party, die am Ende sperrig und komisch endete mit einem Absacker-Konzert: Achim Kämper, Jan Ehlen, Tina Tonagel & Freunde ließen den Enzian blühen.

Pro

Das Ambiente stimmt, das MAO-Gebäude ist wieder im Gespräch, das Konzept für das Festival „favoriten2014“ ist erkennbar. Es zeigt sich auch, dass ein Festivalzentrum dem der weitläufigen Spielorte vieles voraus hat. Hier sammelt sich die Gemeinde der Festivalbesucher. Man hat Zeit und Raum für Diskussion und beiläufiges Gespräch. Die Räume werden kontinuierlich verändert durch Künstler, die dem klassischen Theaterraum eher fern sind (David Rauer und Joshua Sassmannshausen, Ben J. Riepe). Es gibt Speis und Trank und die Eröffnung war gelungen, VIPS waren dort, haben gesprochen oder zumindest sich Einblicke verschaffen können.

Die Freie Szene hat Ideen und lebt in die Zukunft hinein. Das kann man der Kulturpolitik in Land und Kommune nicht oft genug beweisen. Das Publikum ist überwiegend jung und zeigt, dass auch hier keine großen Sorgen angebracht sind, Freunde und Bewunderer unterschiedlicher Kunstsparten zu verlieren. Es war zum größten Teil ein Nischenprogramm. Gezeigt wurden Versuche, Stücke, Installationen und Hör-Seh-Mischungen, die in den meisten Abendprogrammen der Theater oder anderer Veranstaltungshäuser kaum Platz finden würden.

Aber kein Großraum ohne Nische, kein Zentrum ohne Ränder, die das Große, das Herkömmliche zusammenhalten. Auch die Außenspielorte sind nicht für „das Theater“ vorgesehen oder werden umgedacht. Auf Stadterkundungen lauscht man Stimmen, wo man ein Stück Betrachtung erwartet, erlebt man das Hören, im Theater dominiert der Schatten oder wird junge Kunst zum Fragezeichengeber, im Restaurant-Obergeschoss des „U“ findet der Kolonialismus statt.

Und fast überall findet man außergewöhnliche Musik. Seien es die Klagteppiche aus Gesang, Harmonika und Posaune bei Ben J. Riepes (Tanz)installationen, die Live-Begleitungen von Performances und Tanzvariationen oder die Abschluss-Sause im MAO. Zuschauer, Zuhörer – kurz Publikum, gab es zahlreich. Fast alles war ausverkauft. Gut, es gab keine großen Hallen zu füllen; dennoch ein Erfolg, der sicher auch mit der engen Beziehung zu anliegenden Universitäten zu tun hatte, den die Festivalleitung intensiviert hatte.

Kontra

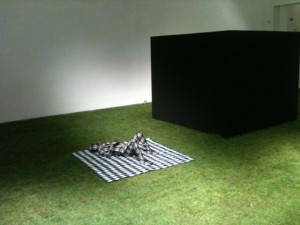

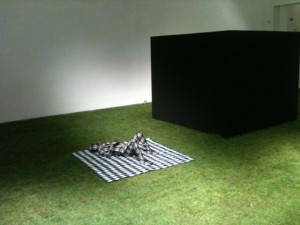

White Void Ben J. Riepe Foto: Ursula Kaufmann

Jahrzehntelang war es bekannt als das Festival der freien Szene, bei dem das Publikum die besten oder zumindest interessantesten Produktionen der freien Theater Nordrhein-Westfalens erleben durfte. „Theaterzwang“ hieß es bis 2010, danach „Favoriten“, was ja schon einen Humorverlust dokumentiert. Man hat der jeweiligen künstlerischen Leitung freie Hand gelassen, sogar bei der Namensgebung. Man, das sind die Veranstalter des Festivals: das Dortmunder Kulturbüro und der Verband Freie Darstellende Künste des Landes NRW.

Nun wurde ein weiterer Schritt vollzogen, zumindest für die Fassung 2014: Es sollte keine Preisverleihungen mehr geben, kein „best of“ – und auf Eintritt hat man auch verzichtet. Das ist schon ein Schritt zu etwas ganz anderem. Die junge Leitung, Johanna-Yasirra Kluhs und Felizitas Kleine, haben ein junges Programm zusammengestellt, das sich kompatibel für das Festivalzentrum, das ehemalige Museum am Ostwall, zeigte.

Es ist nicht möglich, die gesamte Freie Szene abzubilden. Hier wurde sie selektiv behauptet. Das, was die meisten unter Theater verstehen, fand dort jedoch nicht statt. Gut, es war atmosphärisch eine gelungene Ortsentscheidung, auch kulturpolitisch, denn das Gebäude steht im Fokus und wird mutmaßlich erhalten bleiben, aber Theaterräume hat das MAO nicht oder nur sehr bedingt. Selbst, wenn man den Theaterbegriff bis zur Unkenntlichkeit erweitert, so bleiben doch deutliche Qualitätsmängel bei vielen Produktionen, die 2014 nicht dafür herhalten können, die freie Theaterszene NRWs zu repräsentieren, aber das wollte man wohl gar nicht.

Die Bildende Kunst drängt ins Theater, versucht sich an theatralischen Mitteln wie Sprache, womit sich auch eine Tanzrecherche beschäftigt. Schöne verkehrte Welt. Alles schunkelt digital durch die Grenzbereiche, aber leider ist das weder besonders auf- noch anregend. Vielleicht habe ich aber Überraschungen verpasst. „Das hättest Du sehen müssen“, ruft mir ein Kollege entgegen und meint das Stück der Gruppe Subbotik, „Die Sehnsucht des Menschen, ein Tier zu sein.“ Schöner Titel. Tut mir leid, hab ich nicht geschafft. „Ich wollt, ich wär ein Huhn“, fällt mir da ein.

Man hörte hin und wieder Stimmen, die den freien Eintritt als keine gute Idee empfanden. Das würde die freie Szene wieder in die Ecke des Freizeittheaters rücken und ihr den Wert nehmen. Andererseits lockt der freie Eintritt Zuschauer, die mal reinschauen wollen in die neue Theaterkunst. Sieht man dies als Aufbruch für zukünftige Werke der jungen freien darstellenden Szene, dann hat es seine Wirkung erzielt.

Das Publikum bestand überwiegend aus jungen Leuten, vielen Studenten, jungen Künstlern. Das „normale“ Dortmunder Theaterpublikum war nicht allzu zahlreich zu sehen. Das mag auch daran liegen, dass viele von denen tatsächlich noch Zeitungsleser sind und diese haben während des Festivals nichts über „favoriten“ berichtet. Dass trotzdem fast alles ausverkauft war, liegt also an der guten Vernetzung der Klientel und den vielfältigen elektronischen Kontaktwegen.

Eine Auswahl von Produktionen

Jens Heitjohann: „I PROMISE…- Ein Bürgerlauf über Versprechen, die wir (nie) gegeben haben.“

Wieder mal ein Spaziergang durch das Kreativviertel Rheinische Straße. Kleine Gruppen von Inner-City-Tourists treffen auf das vermeidlich Authentische: ein Gewerkschafter, bei dem man schriftlich einer Empörung Ausdruck geben und dann mit dem Protestschild umherlaufen konnte, sympathische Kinder, die einen mit Beton versiegelten Spielplatz beschreiben und zum Basteln animieren, die Erläuterung einer Umfrage zum Thema Kunst in einer Straße, das gemeinsame Lesen eines Brecht-Textes in einer ehemaligen Schulklasse und Bewegung im ehemaligen Versorgungsamt. So weitläufig das Programm, so dünn der Eindruck.

Yoshie Shibahara: Exuviae – Raum/Klang/Skulptur.

Die in Stanniolpapier eingewickelten Korpusse haben wir schon beim Festival 2012 gesehen und für manche war der Rundgang entlang der Skulpturen bedrohlich. Liebe Apokalyptiker: Es ist nur Spiel.

MOUVOIR / Stephanie Thiersch: Memory Machine – the (an)archive – Archiv eines Archivs

Die Choreografin Stephanie Thiersch erweitert ihr künstlerisches Werk durch bildnerische Arbeit in Verbindung mit Ton und Text. Ihre „Memory-Maschinen“ sind temporärer Bestandteil des Hauses und bieten gute Gelegenheit, textliche Zwischenmahlzeiten einzunehmen. Es macht Spaß, die Aktenfresser-Reste an Wänden und Böden zu lesen, wo immer wieder Pina Bausch-Werke und -zitate vorkommen. Alles geschreddert und dadurch präsent.

Ben J. Riepe: WHITE VOID #14 / EINS bis SIEBEN – Landschaften in Bewegung.

Ben J. Riepes Installationen und Performances waren die prägenden Elemente des Hauses. Allein die Bestückung der Eingangshalle mit Echtrasen und dem „Lichtraum“ (ein krasser Gegensatz) waren das atmosphärische Entree. Hier legten sich schnell Zuschauer auf die karierten Picknickdeckchen, lasen, hörten oder picknickten eben. Auch einer Ansammlung von Nickerchen konnte man zusehen. Eine Woche lang änderten und variierten Ben J. Riepe und sein Team die Anordnung der Performances. Am ersten Abend durchquerten die Besucher Nebelräume mit tönenden Menschen und streunenden Hunden, man betrat weiße Räume im Ganzkörpernebel, durchwatete kleinräumige Überflutungen, verfolgte eine Gruppe schwarz gekleideter Personen, die ihre Musik- und Bewegungsrituale auf den Rasen pflanzten, um am Ende den Raum mit drei in sich ruhenden Schafen teilen zu können.

SEE!: Ok, Panik – Ein Rausch (am Abgrund) – mit einem musikalischen Kompensationsstrahl.

Wir sitzen in einem Raum, die Stühle stehen verteilt im Feld der Darbietung. Zwei Männer beginnen mit ihren Textkaskaden von PeterLicht, die – so heißt es im Programm – stetig und unablässig in der Stratosphäre aus Krise und Kapitalismus kreisen. Dazu sehen wir Bewegungen, die dem Tanztheater entlehnt, eher an Überbrückungsaktionen denken lassen, von Text zu Text. Die Musik spinnt den Faden. Aufrüttelndes Berühren findet nicht statt. Ein Statement, eine Petitesse.

Eike Dingler & tanz lange: Tracking Dance – Bewegung im Bild

In zahlreichen Nebenschauplätzen gehörten Gespräche, Diskussionen oder Präsentationen zum Programm für Spezialisten. So hatte die Choreografin Gudrun Lange die Möglichkeit, ihr Fotobuch, zusammen mit dem Fotografen und Designer Eike Dingler vorzustellen: Werkstatt der tanzenden Bilder. Zwischen den Geräuschen der Kaffeemaschine und Unfallfahrzeugen von der Straße war der Konzentrationsaufwand groß, aber solche Gelegenheiten gehören zu einem Festival. Nischen müssen besetzt werden.

Unusual Symptoms / Andy Zondag: somewhere – Metamorphosen.

Andy Zondag, Stefan Kirchhoff, Julia Schunevitsch und Justus Ritter bespielen und betanzen einen Raum, der sich auch hier mit Nebel füllt. Untermauernde Musik begleiten die zwei Tänzer auf ihrem Weg der Tanzverweigerung. Am Ende zittern die Körper, die kunstvoll geschmiedete Musik trägt den Rhythmus und am Ende sehen wir eine überflutete Landschaft in Bangladesch – entstanden aus zusammengefegtem Konfetti.

subbotnik: Die weiße Insel – ein Erzählabend mit Musik.

Die Herren von „Subbotnik“ klappen nach einem musikalischen Intro, unterstützt durch „eine klavierspielende Mutter“ ihre Manuskripte auf und lesenspielen – unordentlich weiß geschminkt – eine Expedition zum Nordpol (1896). Studentisches Theater in nostalgischer Formgebung.

Copy & waste – Enyd Blython

Hinter einem Gazevorhang: Ein Darsteller nimmt Mahlzeiten ein und….?. Davor im Grünen: ein Picknickkorb und weitere Requisiten. Man vernimmt eine Hörversion aus Enid Blytons Romanwelt.

bodytalk „Frauenbewegung“ Foto: Klaus Dilger

bodytalk: Frauen~Bewegung – Emanzipatives Tanztheater mit Livemusik.

Bodytalk mit einem Flashback-Cocktail: Am Ende ein wenig Rocky Horror Picture Show, ist „Frauenbewegung“ alles in allem eine rücksichtslose, wilde Tanztheaterperformance, es gibt Remake-Flash-backs ans Ende der 90er, Trash, Tanz, Drama, Revue. Hosen runter, Brüste raus! mit gut gelungen Cover-Versionen von Donna Summers „I feel love“, „I don’t want to fall in love“ (Chris Isaac) und Grace-Jones-Adaptionen von „Walking in the rain“ und „Nightclubbin“. Die bemerkenswerten Tänzer und Darsteller fetzen und powern – unterbrochen von biografischen Schnipseln und einer Pausenirritation, in der die Männerhausidee propagiert wurde. Ein Abend mit viel Action und einer vortrefflichen Vorlage zur Diskussion für und wider. In der Mitte findet sich kein ruhiger Ort.

Naoko Tanaka: Absolute Helligkeit – Installation – Performance.

Es ist dunkel im Studio des Schauspielhauses. Eine grazile Japanerin erscheint, entledigt sich ihrer Turnschuhe und betritt ihre Installation aus einem umgekehrten Stuhl, einigen Gebilden und Objekten. Sie nimmt einen langen Lichtstab und leuchtet in die Objekte, um sie herum und auf und ab. Wir sehen Schatten an den weißen Wänden. Es ist ausverkauft. Schattenspiele. Objektkunst live. Die Menschen applaudieren kräftig. Ich gehe eine Rauchen und frage mich, ob ich noch in diese Welt passe. Vielleicht sollte ich doch noch einen Banküberfall konzipieren, aber selbst da gibt’s ja kein Geld mehr, sondern nur noch Kulisse.

kainkollektiv & OTHNI Laboratoire de Théâtre Yaoundé: Fin de machine / Exit.Hamlet – Eine deutsch–kamerunische Grenzüberschreibung.

Vorschlaghammer Foto: S. Hoppe

Ich sehe im Dortmunder U (View) eine Theatersituation, die ich dort nicht für möglich gehalten habe. Geht doch. Ich sehe eine ambitionierte Kooperation von kainkollektiv mit Bühnenpersonal aus Kamerun. Ich höre Französisch und deutsche Übersetzungen. Ich lese Übertitel. Ich sehe, wie der Tonmann an seinen Geräten geradezu ausflippt, wenn seine live produzierten Elektrotöne durch den Raum hüpfen, eine eigene Performance. Ich sehe Aufklärungstheater, Geschichtsunterricht und zeitgenössisches Theaterspiel in afrikanisch-europäischem Mix. Ich sehe und höre Kolonialismus-in-Kamerun und spüre, dass ich mich unwohl fühle.

vorschlag:hammer: Mori no kokyu. Das Atmen des Waldes – Ein Japan–Abend ins Offene

Geht man ins Dortmunder Schauspielhaus, wundert man sich über gar nichts mehr, denn unübliche Formen und Raumgestaltungen sind dort an der Tagesordnung. Die Gruppe vorschlag:hammer schafft eine „Insel der Kunst, der Vergemeinschaftung und des Lebens an sich“. Man erlebt ein sehr kurioses Stück Theater. Seltsame Gestalten in verschiedensten Verkleidungen, alles irgendwie japanisch, alles irgendwie nah einer Katastrophe, rätselhaft und doch nicht fern von uns. Nach einem Karaoke-Vorspiel, wird das Publikum auf die Hinterbühne gebeten. Auf künstlichem Stroh sitzen wir, bekommen Brot vom Buttermeister und Tee, der erst abkühlen musste. Man darf Tropfen fangen und ansonsten den eigenartigen Gestalten zusehen wie sie fast nichts machen, was zielführend sein könnte. Leider fallen die Sprachpassagen deutlich ab. Die Kraft der Bilder dominiert.