Großereignis, Oberhammer: Die viertägige „Ruhr Residenz“ der Berliner Philharmoniker

Gleich fällt er, der Vernichtungsschlag, mit dem die Welt zusammenkracht. 2000 Menschen beobachten in der ausverkauften Philharmonie Essen gebannt, wie sich der Kopf des Riesen-Holzhammers hebt, den ein Schlagzeuger der Berliner Philharmoniker jetzt hoch über sein Haupt schwingt. Dann saust das mehr als vier Kilo schwere Mordsding nieder, mit einem Dröhnen und Krachen, das die Eingeweide erschüttert und das Herz niederschmettert.

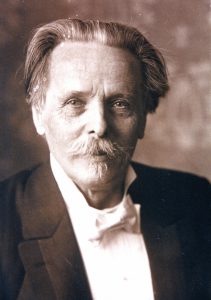

Gustav Mahlers 6. Sinfonie, apokalyptisch düster, verwehrt uns ein glückliches Ende, eine triumphale Apotheose, wie wir sie aus anderen Sinfonien des Komponisten kennen. Den Schlussjubel muss diesmal das Publikum übernehmen. Im gleichen Haus, in dem Gustav Mahler selbst im Mai 1906 die Uraufführung dieses monumentalen Werks dirigierte, bricht nun ein mit Bravorufen durchsetzter Beifallssturm los.

So feiern die Essener Musikfreunde das deutsche Vorzeige-Orchester und seinen Chefdirigenten Sir Simon Rattle, der diese Position nach nunmehr 15 Jahren aufgeben wird, um 2018 zum London Symphony Orchestra zu wechseln. Sein Nachfolger Kirill Petrenko wird die Arbeit erst im Jahr 2019 voll aufnehmen, zuvor aber schon als Gast präsent sein.

Für das Orchester ist dieser Abend der Abschluss einer viertägigen Tour de force, genannt „Ruhr Residenz“, die durch gemeinsame Bemühungen des Dortmunder Konzerthauses und der Philharmonie Essen Wirklichkeit wurde – sowie durch die Unterstützung einiger finanzkräftiger Sponsoren.

Im Gepäck hatten die Berliner ein wahres Mammut-Programm. Zweimal, in Dortmund und in Essen, führten sie György Ligetis vertrackt hintersinnige Oper „Le Grand Macabre“ in einer halbszenischen Fassung von Peter Sellars auf. Sie spielten zwei Mahler-Sinfonien und streuten, als sei das noch nicht kräfteraubend genug, Perlen ein wie György Ligetis Violinkonzert, sein berühmtes Orchesterstück „Atmosphères“ und Richard Wagners Vorspiel zu „Lohengrin“.

Edles Ensemble für Ligetis „Le Grand Macabre“

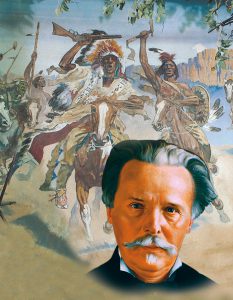

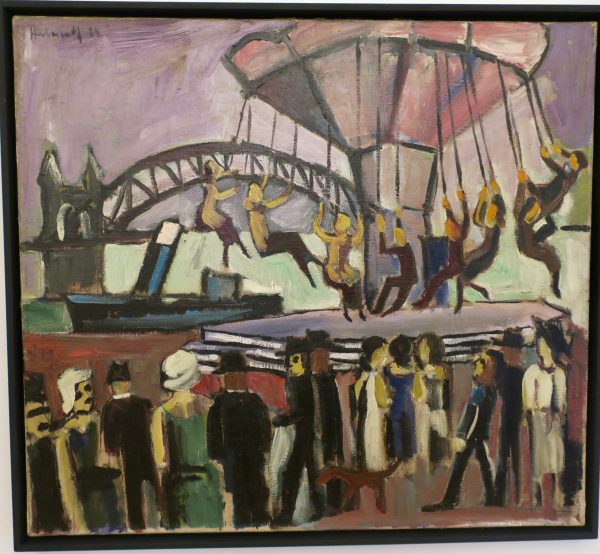

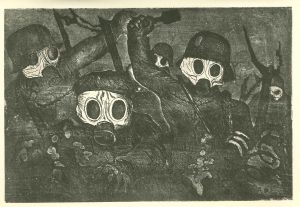

Der „große Makabre“ landet bei Regisseur Peter Sellars im Atomzeitalter. Hier sehen wir den Fürsten Gogo (Anthony Roth Costanzo, Mitte) und seine Getreuen (Foto: Monika Rittershaus)

Es dürfte lange, vermutlich sogar sehr lange dauern, bis man György Ligetis groteske Weltuntergangs-Oper in annähernd vergleichbarer musikalischer Brillanz zu hören bekommt. Keiner in dieser Sänger-Riege, dessen stimmliches Vermögen nicht das Staunen lehrt: Sei es der wirkmächtige Bariton von Pavlo Hunka, der dem Sensenmann (alias Nekrotzar) brutale Untertöne gibt, der gelenkige Tenor von Peter Hoare, der als Piet vom Fass halsbrecherische Intervallsprünge meistert, oder Frode Olsen, dessen Bass als Hof-Astrologe Astramadors wie von ständiger Übererregung vibriert. Sie seien stellvertretend für das Ensemble herausgehoben, in dem sich so edle Namen wie der von Anna Prohaska finden. Über allem irrlichtert zudem der Wahnsinns-Sopran von Audrey Luna, die sich zunächst als Venus in stratosphärische Höhen schwingt und als Geheimdienstchef „Gepopo“ so lange artistische Kapriolen in höchster Lage schlägt, bis man nicht mehr an die Kraft der Erdanziehung glaubt.

Der exzellente Rundfunkchor Berlin (Einstudierung: Gijs Leenaars) und die Berliner Philharmoniker steigen mit der gleichen packenden Spielfreude in das Geschehen ein, das auf einem absurden Theaterstück von Michel de Ghelderode basiert. Wenn der Volksaufstand gegen Fürst Gogo seinen Höhepunkt erreicht, skandieren Choristen und Musiker mit vereinter Kraft gegen den Machthaber. Wie schön, dass der angekündigte Weltuntergang am Ende doch entfällt, denn zum Glück hat sich der große Makabre mit Piet vom Fass und dem Hof-Astrologen kräftig besoffen. Der große Nekrotzar verpennt schlicht seinen Einsatz.

Warum die Inszenierung von Peter Sellars wiederbelebt wurde, über die György Ligeti bei der Aufführung 1997 bei den Salzburger Festspielen wenig erfreut war, bleibt freilich rätselhaft. Sellars macht aus Ligetis grotesker Anti-Anti-Oper kurzerhand ein Anti-Atomkraft-Stück. Fässer mit dem Warnzeichen für radioaktive Strahlung prägen die Bühne, Video-Sequenzen aus dem zerstörten Reaktor von Tschernobyl erheischen Betroffenheit. Damit stülpt Sellars dem Werk einen Bierernst über, der quer steht zu Ligetis skurrilem Humor: Der Komponist selbst sprach von einer „semantischen Subversion“ seines Werks.

Das sagenhafte Spiel der Patricia Kopatchinskaja

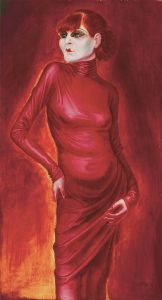

Die temperamentvolle Geigerin Patricia Kopatchinskaja präsentierte eine spektakuläre Lesart des Violinkonzerts von György Ligeti (Foto: Monika Rittershaus)

Umso spektakulärer gelingt die Aufführung von Ligetis Violinkonzert durch die moldawisch-österreichische Geigerin Patricia Kopatchinskaja im Konzerthaus Dortmund. In dem knapp halbstündigen, Saschko Gawriloff gewidmeten Werk dialogisiert die Geige mit einem Orchester von nur 25 Musikern. Der Komponist verwendet dabei exotische Instrumente wie die Okarina oder die asiatische Lotusflöte. Die Streichinstrumente sind teils verstimmt und erzeugen so neuartige Klangeffekte.

Es spottet jeder Beschreibung, wie die Kopatchinskaja den extrem virtuosen Solo-Part meistert. Wie üblich barfuß auftretend, wird sie auf der Bühne zu einem Irrwisch, der das Werk mit einer gleichermaßen nervösen wie furiosen Energie auflädt. Ihre Finger rasen über das Griffbrett, sind scheinbar überall zugleich. Man kann das gar nicht so schnell hören, wie die Geigerin das spielt. Wie um alles in der Welt schafft sie es, derart hoch komplexe Rhyhtmen in die Saiten zu fetzen? Fast lässt ihre lustvolle Vehemenz uns glauben, dass dieses Werk für sie geschrieben sei – und für sie allein.

Patricia Kopatchinskaja im musikalischen Wettstreit mit einem Geiger der Berliner Philharmoniker (Foto: Monika Rittershaus)

Wie eine Schauspielerin steigert sie sich in musiktheatralische Momente à la Mauricio Kagel hinein. Diese Frau kann alles gleichzeitig: Geige spielen und singen, Geige spielen und schauspielern, Geige spielen und eine Flut von Geräuschen und Lauten von sich geben. Weil Außergewöhnliches nach außergewöhnlichen Mitteln verlangt, möge die Ich-Form an dieser Stelle bitte verziehen werden: In meinem ganzen bisherigen Leben habe ich auf der Konzertbühne nichts Vergleichbares gesehen und gehört. Dabei geht es dieser Künstlerin ganz gewiss nicht um Showeffekte oder gar um Selbstdarstellung. Es ist sagenhaft.

Klangpracht für Mahler-Sinfonien

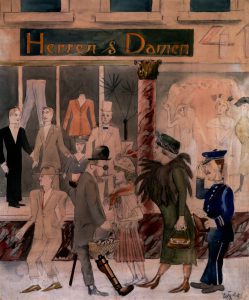

Auswendig dirigierte Sir Simon Rattle die Sinfonien Nr. 4 und Nr. 6 von Gustav Mahler (Foto: Monika Rittershaus)

Zwei Mahler-Sinfonien standen in diesen Tagen ebenfalls auf dem Programm: In Dortmund zunächst die 4. Sinfonie G-Dur, die im Schlussgesang von den „himmlischen Freuden“ kündet. Mag die merkwürdig schwammige Tempo-Gestaltung zunächst auch irritieren, ja den ersten beiden Sätzen gar eine klare Kontur verwehren, schmälert das den Musikgenuss doch erstaunlich wenig. Das liegt an der Klangpracht, die jede einzelne Instrumentengruppe dieses Orchesters zu entfalten weiß. Das österreichische Idiom, die Ländler- und Walzer-Anklänge taumeln uns zu verführerisch entgegen, um sich lange an Kritik aufzuhalten. Der ruhige Fluss des dritten Satzes führt dann vollends in andere Sphären. Die Berliner Philharmoniker fächern ihren Klang auf, bis eine Orgel aus der Ferne zu uns herüber zu klingen scheint. Jede harmonische Wendung rückt weiter von allem Irdischen ab. Erst die süße Beschwörung des „himmlischen Lebens“ durch die Sopranistin Camilla Tilling wird wieder vom scharfen Klang der Narrenschellen kommentiert, die wir bereits vom Beginn der Sinfonie kennen.

Den monumentalen Schlusspunkt setzt das Orchester mit der 6. Sinfonie a-Moll in der Philharmonie Essen. Mit scheinbar unerschöpflichen Kraftreserven werfen sie sich in die düsteren Märsche dieser Musik, stets vorangetrieben von der kleinen Trommel, die kaum einen Moment des Atemholens zulassen will. Immerzu! Immerzu! Ohne Rast und Ruh! So geht das voran in düsteren und grellen Farben, in einem zunehmend wilden Schlachtenlärm, der brachiale Züge annimmt.

Guter Geist der Kooperation

Aber die Berliner ermüden nicht und lärmen nicht. Bei ihnen führt das Getümmel von einer erregenden Klang-Eruption zur nächsten. Wenn der berühmte Hammer schließlich fällt, stampft er die Musik förmlich zu Brei. Sie stockt, zerfasert, versinkt endgültig ins Dunkel. Ende. Aus. Der Jubel ist grenzenlos.

Es war der Geist der Kooperation, der die kostspielige Ruhr Residenz der Berliner überhaupt erst möglich machte. Etwaige Konkurrenz im Alltag beiseite lassend, zogen die Leitungsteams des Konzerthaus’ Dortmund und der Philharmonie Essen an einem Strang, um das Großereignis wahr werden zu lassen. Gewonnen haben dabei alle, die beiden renommierten Häuser ebenso wie die Musikfreunde der Region.