Der Vater der Luftschiffe: Vor 100 Jahren starb Ferdinand Graf von Zeppelin

Graf Zeppelin als Hauptmann und Adjudant des Königs von Württemberg auf einer Abbildung um 1870.

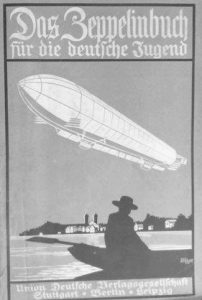

Hin und wieder sieht man sie noch, die fliegenden Zigarren: Sie tragen Werbeaufschriften und schweben lautlos über dem Getümmel von Großstädten. Ihr eigentlicher Ruhm als Luftschiffe an der Schwelle des modernen Verkehrszeitalters ist verblasst. Auch ihr Entwickler, Graf Ferdinand Adolf Heinrich August von Zeppelin, ist 100 Jahre nach seinem Tod am 8. März 1917 in Berlin weitgehend vergessen. Noch in der Kinderzeit unserer Großväter war das anders: Zeppelin war damals ein Star. Das „Zeppelinbuch für die deutsche Jugend“ schwärmte 1909, das Luftschiff sei „ein in der ganzen Weltgeschichte unerhörtes Werk“.

So stimmte das freilich nicht: Vom Ballon der Gebrüder Montgolfier über Lenkballons bis hin zum motorgetriebenen Ballon des Leipzigers Friedrich Hermann Wölfert und den ersten Gleitfliegern und Flugzeugen gab es viele Versuche, die Luft zu erobern. Aber der württembergische Graf hatte wohl die richtige Idee zum passenden Zeitpunkt – und er war hartnäckig und ausdauernd, trotz vieler Rückschläge. „Man muss nur wollen, daran glauben, dann wird es gelingen“, war eine Richtschnur seines Handelns. Den „dümmsten aller Süddeutschen“ beschimpfte Kaiser Wilhelm II. den Luftfahrtpionier. Gegen Zeppelins „Wunderwaffe“ herrschte in Berlin Skepsis – obwohl das Berliner Kriegsministerium selbst seit 1886 eine Abteilung für „Luftschiffer“ unterhielt.

Ein Wunder schwebt über dem Bodensee

Als sich am Abend des 2. Juli 1900 eine riesige, 130 Meter lange Wurst über dem Bodensee bei Friedrichshafen in den Himmel hob, stand Zeppelin kurz vor seinem 62. Geburtstag. Geboren in Konstanz, aufgewachsen auf Schloss Girsberg im Schweizer Emmishofen, hatte er bis dahin einen für einen Adligen seiner Zeit typischen Lebensweg durchlaufen: Erst von Hauslehrern unterrichtet, nach dem Besuch des Polytechnikums Stuttgart Kriegsschule in Ludwigsburg. Als junger Leutnant Studium in Tübingen, u.a. Maschinenbau und Chemie. Militärlaufbahn bis zum General. Als Beobachter im amerikanischen Bürgerkrieg erlebte Zeppelin zum ersten Mal den militärischen Einsatz von Ballons und nahm selbst an einer Ballonfahrt teil – ein Erlebnis, das ihn tief geprägt hat.

Das „Zeppelinbuch für die deutsche Jugend“ (ca. 1909) lässt den Kult erkennen, der damals um den Luftfahrtpionier entstand.

Erst nach seinem nicht ganz freiwilligen Abschied 1891 – Zeppelin hatte durch eine Denkschrift den Unwillen des Kaisers hervorgerufen – widmete er sich ganz seinen Visionen vom Luftschiffbau. Eine Kommission von Sachverständigen und das Berliner Kriegsministerium lehnten seine Projekte ab, in der Öffentlichkeit wurde Zeppelin verspottet. Trotzdem gelang es ihm, sich die Unterstützung des Vereins Deutscher Ingenieure zu sichern und 1898 die „Aktiengesellschaft zur Förderung der Luftschiffahrt“ zu gründen. Die Hälfte des Stammkapitals steuerte er aus seinem Privatvermögen bei.

Der Durchbruch kam mit einem Unglück

Finanzielle Schwierigkeiten, technische Probleme und Unfälle: Die nächsten Jahre waren für Zeppelin und sein Unternehmen hart. Letztlich brachte ein Unglück die Wende: Am 5. August 1908 musste der Prototyp LZ 4 in Echterdingen bei Stuttgart notlanden und wurde durch ein Gewitter zerstört. Das Luftschiff war auf einem Probeflug, von dem es abhing, ob die Reichsregierung die weitere Entwicklung der Zeppeline finanzieren würde. Noch am Unglücksort hielt ein Unbekannter eine offenbar flammende Rede, erste Geldspenden wurden gesammelt. Reichsweit lösen die Sympathie für den unbeirrbaren Grafen und die Begeisterung für die Luftfahrt eine Welle der Hilfsbereitschaft aus: Die „Zeppelinspende des deutschen Volkes“ erbrachte sechs Millionen Mark. Jetzt war es Zeppelin möglich, die „Luftschiffbau Zeppelin GmbH“ und die „Zeppelin-Stiftung“ zu gründen. Er kaufte bei Potsdam ein Gelände und begann mit dem Bau der fliegenden Zigarren.

Der jubelnde Empfang des „Graf Zelppelin“ auf dem Luftschiffhafen in Berlin-Staaken im Juni 1930. Foto: Bundesarchiv, Bild 102-09992 / Lizenz: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/

Als Offizier hatte Zeppelin vor allem die militärische Nutzung im Visier, begonnen hat die Karriere des Flugfahrzeugs aber im zivilen Bereich: Die „Deutsche Luftschifffahrts AG“ beförderte bis 1914 auf 1588 Fahrten 34.028 Menschen unfallfrei durch die Lüfte. Die erste Fluggesellschaft der Welt bot der Oberschicht ein mondänes Vergnügen: Die Passagiere schwebten mit dem Komfort einer Erste-Klasse-Zugreise über die Landschaft.

Als 1914 der Erste Weltkrieg ausbrach, nutzte das deutsche Heer zunächst drei Zeppeline als Aufklärer. Bald wurden Kriegsluftschiffe gebaut: In Friedrichshafen produzierten rund 17.000 Menschen 100 Luftschiffe, später auch Flugzeuge. Sie warfen Bomben auf Antwerpen, London und Edinburgh. Zeppelin träumte von einer Tausend-Kilo-Bombe, die über der britischen Hauptstadt abgeworfen den blutigen Krieg verkürzen solle. Der schwäbische Pietist wusste um die Ambivalenz des Bombenkriegs und lehnte zivile Opfer ab. Der Kaiser verhing ein Redeverbot.

Das Kriegsende erlebt Zeppelin, der an den Folgen eines operativen Eingriffs starb, nicht mehr – ebenso wenig den Aufstieg seiner Luftschiffe zu Verkehrsmitteln und das jähe Ende durch den Brand der LZ 129 in Lakehurst/USA 1937, bei dem 36 Menschen ums Leben kamen. Das Unglück markiert auch das Ende der großen Passagier-Zeppeline.

Reichhaltige Ausstellung in Friedrichshafen

Im Zeppelin Museum in Friedrichshafen am Bodensee sind Entwicklung, Höhepunkt und eine mögliche Zukunft der Zeppeline in einer reichhaltigen Ausstellung thematisiert. Mit der nach eigenen Angaben weltweit größten Sammlung zur Technik und Geschichte der Luftschifffahrt und mit einer Kunstsammlung bedeutender Künstler Süddeutschlands vom Mittelalter bis zur Neuzeit eröffnete das Museum 1996 in der unverkennbaren Bauhaus Architektur im Hafenbahnhof von Friedrichshafen. Das Museum zieht heute jährlich über 250.000 Besucher an.

Mit der Ausstellung „Kult! Legenden, Stars und Bildikonen“ vom 2. Juni bis 15. Oktober 2017 hinterfragt das Zeppelin Museum (ausgehend vom Kult um die ersten Luftschiffe) kritisch die Entstehung, Verbreitung und Rezeption des Phänomens Kult. Der zweite Teil der Ausstellung setzt sich mit den unterschiedlichen Strategien der „Verkultung“ und „Entkultung“ in der Kunst auseinander. Mechanismen des Kults in Gesellschaft, Politik und Populärkultur werden reflektiert und machen deutlich, wie sehr das Phänomen „Kult“ heute relevant ist. Die Ausstellung wird gefördert von der Kulturstiftung des Bundes.

Info: www.zeppelin-museum.de