Auseinandersetzung mit der „Neuen Rechten“ als Hauptthema – eine Nachlese zur PEN-Jahrestagung

Gastautor Heinrich Peuckmann über das Jahrestreffen der Schriftstellervereinigung PEN in Göttingen:

2017 hatte die Jahrestagung des PEN in Dortmund stattgefunden und die knapp 150 Schriftsteller waren beeindruckt gewesen von dem Erscheinungsbild der Stadt und ihrem weit vorangeschrittenen Strukturwandel. Die diesjährige Tagung fand nun Ende April in Göttingen statt, ein Tagungsort mit großer Symbolkraft für den PEN, denn dort wurde nach der Nazidiktatur vor 70 Jahren der deutsche PEN wiedergegründet.

Das Präsidium des deutschen PEN-Zentrums bei der Jahrestagung in Göttingen (von links): Franziska Sperr, Tanja Kinkel, Ralf Nestmeier, Nora Bossong, Ilija Trojanow, Jutta Sauer, Regula Venske (Präsidentin), Jürgen Jankofsky (halb verdeckt), Heinrich Peuckmann und Carlos Colido Seidel. (Foto: Felix Hille/PEN)

Damals waren noch Autoren aus Ost und West dabei, bevor es 1951 zur Spaltung kam. Hans Henny Jahnn war dabei, Erich Kästner, Kasimir Edschmid, Johannes R. Becher und andere. Die heutigen PEN-Mitglieder nutzten die Gelegenheit, den Gründungsraum im alten Göttinger Rathaus zu besichtigen. Mittendrin steht dort ein großer Tisch, an dem die damalige Sitzung stattfand.

Gut 120 Schriftsteller waren diesmal gekommen und folgten dem Motto von Günter Weisenborn „Denken Sie ihre Gedanken zu Ende“, ein Zitat aus seiner Göttinger Kantate, die die Warnung von 18 Wissenschaftlern vor den großen Gefahren des Jahrhunderts, vor allem vor einem Atomkrieg, szenisch darstellt.

Die Grenzen der freien Meinungsäußerung

Die Gedanken, die die Schriftsteller diesmal bewegten und die unbedingt, auch über die Tagung hinaus nicht nur zu Ende, sondern immer weitergedacht werden müssen, betrafen die „Neue Rechte“. „Das Recht auf freie Meinungsäußerung und die Neue Rechte“, war Thema einer großen Podiumsdiskussion, an der u.a. Ulrich Greiner und Zoe Beck teilnahmen. Zoe Beck vor allem nahm scharf Stellung gegen das Denken der Neuen Rechten, die sich gerne als Opfer darstellen, weil man ihnen angeblich das Recht auf freie Meinungsäußerung nehme, ein Recht, für das der PEN ja gerade steht. Deshalb wurden auch keine Rufe nach Verboten laut, sondern es wurde festgestellt, dass das Strafgesetzbuch die Grenzen der Meinungsäußerung festlege.

Im Übrigen will sich der PEN auf eine engagierte und in der Sache scharfe Auseinandersetzung mit den Rechten, ihren Ideologen und Verlagen einstellen. Beim „Kampf um die Köpfe“ (Gramsci) gelte, die Meinungshoheit für ein humanes, friedfertiges Denken und Handeln zu bewahren und vor allem Rassismus keine Chance zu lassen. Ulrich Greiner betonte dagegen die Berechtigung konservativen Denkens, verwahrte sich gegen eine unterstellte Nähe zur AfD, blieb aber trotzdem eine klare Antwort zum Thema schuldig.

In der Nachfolge von Oswald Spengler, Carl Schmitt und Ernst Jünger

In einem Eingangsreferat hatte der Historiker Ulrich Sieg das rechte Denken in der Weimarer Republik dargestellt, dabei aber Parallelen zu heutigem Denken weitgehend vermieden. Die wurden allerdings von den PEN-Autoren im Publikum gezogen, indem aufgezeigt wurde, wie weit die Wortführer der heuten Rechten, etwa Götz Kubischek, das Denken von Oswald Spengler, Carl Schmitt oder auch Ernst Jünger aufgreifen. Parallelen, das wurde weitgehend festgestellt, sind sehr wohl möglich.

Die Neue Rechte war außerdem in einer internen Arbeitsgruppe Thema. Es wurde beschlossen, dies immer neu zu diskutieren, um immer neu auf Strategien und Inhalte der Rechten zu reagieren. Eine einmal gefundene Strategie gebe es nicht, man müsse sich immer neu auf Taktik und Argumentation der Neuen Rechten einstellen.

„Auf der Flucht vor der Machete“ in Bangladesch

In einer anderen großen Podiumsdiskussion ging es im engeren Sinne um die Situation der Blogger in Bangladesch. „Auf der Flucht vor der Machete“ war der Titel dieser Diskussion und er griff das brutale Handeln von radikalen Islamisten in Bangladesch auf, die jene Blogger, die einen liberalen Islam vertreten oder die Atheisten sind, nicht einfach nur töten, sondern mit der Machete brutal zerhacken. Zwei Blogger, die im Writers-in-Exile-Programm des deutschen PEN sind, die eine Wohnung und ein Stipendium gestellt bekommen, waren an der Diskussion beteiligt, u.a. Zobaen Sondhi, der sehr bekannt in Bangladesch war.

Im weiteren Sinne wurde Bangladesch als Beispiel genommen für die weltweite Verfolgung unbequemer Schriftsteller, Journalisten und Blogger, die mit Folter, Gefängnis oder sogar Tod bedroht sind und dies nicht nur in fernen Ländern, sondern auch ganz in unserer Nähe, in der Slowakei etwa oder auf Malta, wo gerade erst investigative Journalisten brutal ermordet wurden. Selbst Deutschland ist betroffen. Can Dündar wird gegenwärtig von fünf Personenschützern rund um die Uhr bewacht. Etwa 900 Autorennamen stehen gegenwärtig auf der Caselist.

Resolutionen gegen Wettrüsten und Waffenexporte

Resolutionen wurden auch verabschiedet, dazu gehörte die Aufforderung an die Bundesregierung, sich entschieden von dem durch die USA, Russland, China und NATO angeheizten Wettrüsten zu distanzieren. Anstatt die Verteidigungsausgaben auf zwei Prozent des BIP zu erhöhen, sollte in Konfliktvermeidung, Beseitigung von Kriegsfolgen und Entwicklungshilfe investiert werden.

Ebenfalls rief der deutsche PEN die Bundesregierung dazu auf, in der anstehenden juristischen Aufarbeitung illegaler deutscher Waffenexporte absolut transparent vorzugehen und in vollem Umfang mit der Justiz zusammenzuarbeiten.

Auch die Möglichkeit, dass die AfD den Vorsitz im Unterausschuss für auswärtige Kultur- und Bildungspolitik übernehmen könnte, war dem PEN ein Dorn im Auge. Er forderte die übrigen Parteien auf, von ihrem Zugriffsrecht Gebrauch zu machen und einen AfD-Abgeordneten als Vertreter deutscher Kultur und Bildung im Ausland unbedingt zu verhindern.

Neben all den Inhalten nutzten die Autoren auch dieses Treffen wieder zu Gesprächen untereinander. Freundschaften wurden gepflegt, man lernte neue Kolleginnen und Kollegen kennen, Kontakte wurden vertieft und Projekte untereinander verabredet. Autoren sind Einzelgänger. Ihre Arbeit findet einsam an ihrem Schreitisch statt. Umso schöner, wenn man sich dann für ein paar Tage trifft und ausgiebig miteinander reden kann. Göttingen, wurde damit festgestellt, hat ebenso schöne und gemütliche Orte wie Dortmund, an denen man sich treffen und nach Herzenslust miteinander reden kann.

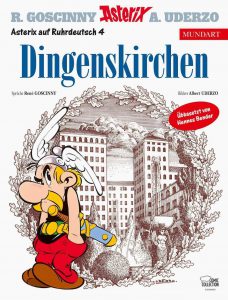

Das nächste PEN-Jahrestreffen findet 2019 in Chemnitz statt.

___________________________________________________________

Revierpassagen-Gastautor Heinrich Peuckmann ist Mitglied des deutschen PEN-Zentrums und Beisitzer des Präsidiums.