K. R. H. Sonderborg: „12.4.66, 16h31-17h12″, 1966. Eitempera auf Fotokarton über Leinwand. Leihgabe aus dem benachbarten Osthaus Museum, Hagen. (© Galerie Maulberger, 2019)

Als junger Mann vom Jahrgang 1923 lebte Kurt Rudolf Hoffmann, dem von Geburt an der rechte Arm fehlte, im Hamburg der NS-Zeit bewusst als Außenseiter. Statt in der Hitlerjugend mitzumachen, pflegte er im ganzen Auftreten einen britischen Stil. Der Sohn eines Bigband-Posaunisten (im damals sehr renommierten Telefunken-Swingorchester) hörte vorzugsweise Jazzmusik und galt daher als sogenannter „Swing Boy“.

Jemand, der so eigensinnig war, stand damals unter Beobachtung. 1941 holte ihn die Gestapo ab und inhaftierte ihn vier Monate lang im Konzentrationslager Fuhlsbüttel. So war es nur konsequent, dass er sich nach Kriegsende von deutscher Herkunft distanzierte, seinen eigentlichen Namen auf die Initialen K. R. H. zurückstutzte und statt dessen seinen dänischen Geburtsort Sonderborg hervorhob.

Bildnis des (späteren) Künstlers als junger Mann: K. R. H. Sonderborg als 17-Jähriger in Hamburg, An der Alster bei „Tante Loh“, 1940/41. (aus: K. R. H. Sonderborg, Arbeiten auf Papier, schwarz/weiß, Graphische Sammlung Staatsgalerie Stuttgart 1985/86, Seite 13)

Unterschiede zu Emil Schumacher

Als K. R. H. Sonderborg also wurde er seit den 1950er Jahren mit informeller Malerei bekannt. Er gehörte damit im Grunde der gleichen oder zumindest verwandten Stilrichtung an wie der Hagener Emil Schumacher. Eine Sonderborg-Schau im Emil Schumacher-Museum zu Hagen (ESMH) erscheint mithin folgerichtig. Doch wie verschieden waren die beiden!

Nun gut, sie malten abstrakt und gestisch, ihre Werke setzen jeweils ungeahnte Energien frei. Doch der 1912 geborene Schumacher musste sich zunächst mühsam von Vorkriegs-Einflüssen befreien, während der über zehn Jahre jüngere Sonderborg sich gegen Ende der 1940er Jahre gleich aufs Abenteuer der Abstraktion einlassen konnte.

Der Unterschied zeigte sich auch im malerischen Duktus. Schumachers in die dritte Dimension geschichtete, durchgrabene, zumeist pastose Bilder tragen die Spuren und gleichsam die Wundmale eines unablässigen Ringens mit dem Material. Sonderborgs flächige Darstellungen wirken hingegen weniger erkämpft, sie sind sozusagen „selbstverständlicher“ vorhanden. Was beiderseits noch gar nichts über die Qualität besagen muss.

Überdies hatte Schumacher stets eigene, recht geräumige Ateliers, während Sonderborg ruhelos unterwegs war, vielfach in Hotelzimmern arbeitete und daher schon aus praktischen Gründen kleinere Bildformate vorzog. Auch das ist keine reine Äußerlichkeit, sondern hat Folgen für die Kunstausübung.

Im legendären Chelsea Hotel

Für die jetzige Ausstellung mit dem etwas lauen Allerwelts-Titel „Bilder von Zeit und Raum“ hat ESMH-Leiter Rouven Lotz einige prägnante Arbeiten versammeln können. Somit lassen sich gewisse Grundlinien des Oeuvres ziemlich gut verfolgen. Es ist seit über 15 Jahren die erste umfangreichere Auseinandersetzung mit Sonderborg.

K. R. H. Sonderborg im Jahr 1987 (© Foto: Manfred Hamm)

Der über längere Zeitstrecken umtriebig in Weltstädten lebende und deren Eigenarten geradezu inhalierende Sonderborg (über Jahre hinweg im Winter New York, im Sommer Paris, später in Chicago) logierte in den 1960ern im legendären New Yorker Chelsea Hotel, das durch viele Pop-Größen wie Bob Dylan, Nico, Leonard Cohen und Janis Joplin berühmt wurde. Sonderborg war dort Nachbar und Freund zweier Heroen der Pop Art, Claes Oldenburg und James Rosenquist. Er selbst hat später nur episodische Ausflüge in Gefilde der Pop Art unternommen, beispielsweise im bleiernen deutschen RAF-Herbst 1977 mit dem hyperrealistischen Bild einer Maschinenpistole, das in Hagen zu sehen ist. Sarkastischer Titel: „Peacemaker“. Doch vermutlich war es Sonderborg sogar hierbei vornehmlich ums Bildliche und nicht so sehr ums Politische zu tun.

Immer freiere Bildauffassung

Ansonsten aber waltet allemal die Abstraktion. Um 1948 kann man noch eine Orientierung an Paul Klee vermuten. Auch bezieht sich ein frühes Bild von 1950 zwar noch deutlich auf Kran- und Stahl-Strukturen im häufig aufgesuchten Hamburger Hafen, doch derlei Lineaturen verselbständigen sich zusehends.

Während anfangs noch Hintergründe als eine Art perspektivischer Halt im Bildgeviert auszumachen sind, lebt sich alsbald die malerische Energie im gänzlich freien Bildraum aus. Kalligraphische Studien und ab 1953 der intensive Kontakt zur Künstlergruppe ZEN (u. a. Rupprecht Geiger, Willi Baumeister) dürften das geistige „Loslassen“ im Sinne der Zen-Philosophie begünstigt und zu jener freieren Bildauffassung beigetragen haben.

K. R. H. Sonderborg: „3. VII. 58, 16.11-17.23 h, 1958. Eitempera auf Fotopapier, auf Leinwand aufgezogen. Sammlung Grässlin, St. Georgen (© Galerie Maulberger, 2019)

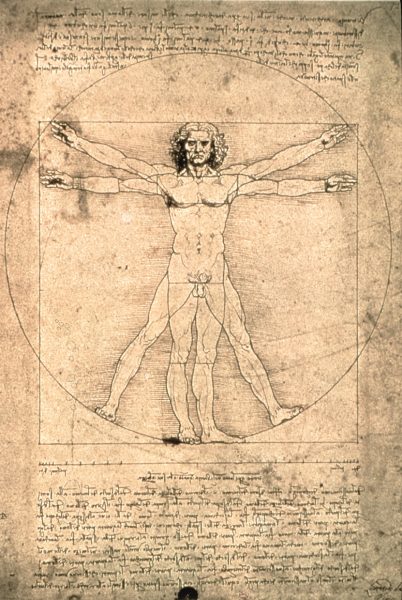

Sonderborg (1923-2008) muss in seinen besten Jahren recht lebenshungrig gewesen sein, er mochte nicht viel Zeit verlieren, oft nicht einmal fürs Malen. Nicht selten hat er seinen Arbeiten als Titel lediglich Tagesdaten und Uhrzeiten zwischen Beginn und Vollendung des Malprozesses gegeben, beispielsweise so: „3. VII. 58, 16.11-17.23 h“. Fertig in gerade mal 72 Minuten. Viele andere Künstler tun sich da ungleich schwerer.

Eine bevorzugte Arbeitsweise Sonderborgs war denn auch die Verwendung schnell trocknender Eitempera-Farben auf Fotokarton. Diese Materialien kamen der spontanen gestischen Aktion entgegen, die mitunter ungeheure Energien erzeugte, welche dann auch den Bildern einbeschrieben sind.

Die bleibende Liebe zum Jazz

Die seit jeher gehegte Liebe zum Jazz ging K. R. H. Sonderborg naturgemäß auch in den USA nicht verloren. In New Yorker Jazzkellern erlebte er mitreißende Konzerte von Thelonious Monk oder Charles Mingus. Wenn er malte, liefen häufig Platten von Ornette Coleman, Charly Parker und Miles Davis – „dieser ganze City Sound“, wie er es nannte. In bestimmten Bilderreihen sind Anklänge an Notenschriften und Partituren unverkennbar. Sie werden zu bildnerischen Zeichenfolgen ohne unmittelbaren Realitätsbezug, wenn auch in ungefährer Analogie zu musikalischen Schöpfungen.

Fotovorlage mit abgelegtem Rucksack: Foto vom 11. Dezember 1990, Schloss Solitude, Stuttgart (aus: K. R. H. Sonderborg, Manfred de la Motte/Georg Nothelfer, Berlin 1991)

Doch nicht nur Musik hat ihn inspiriert, sondern – siehe schon die Frühzeit mit dem Hamburger Hafenbild – vielfach auch technische Strukturen, zumal mit Energie geladene, so etwa Stromspulen, elektrische Leitungen, Hochspannungsmasten, Wassertürme auf Hochhäusern in New York und Chicago. Eher eine bildräumliche Rarität sind zwischendurch jene dynamisch schwingenden Saloon-Flügeltüren auf einzelnen Bildern. Sie eröffnen eine imaginäre Tiefendimension.

Was aus einem Rucksack wurde

Die vielleicht verblüffendste Malvorlage des mehrfachen Biennale- und documenta-Teilnehmers ist ein Foto, das Sonderborg selbst aufgenommen hat. Es zeigt einen Rucksack, der anscheinend (oder nur scheinbar?) achtlos in einer Fensternische des Stuttgarter Schlosses Solitude abgestellt worden war. Doch man schaue, was daraus auf Büttenpapier geworden ist! Dem Gegenstand ward ungeahntes, geisterhaftes Leben eingehaucht.

Künstlerischer Ertrag des Rucksack-Fotos: K. R. H. Sonderborg, Ohne Titel, Schloss Solitude, 1991, Tusche auf Bütten (© Galerie Georg Nothelfer)

Das malerische Gesamtwerk Sonderborgs, so auch diese Ausstellung, setzt sich im Wesentlichen aus kraftvollen Schwarz- und Weiß-Tönungen zusammen. Allenfalls kommt akzentuierendes Rot hinzu. Das war’s. Ob das in der Summe auch schon mal eintönig werden kann? Berechtigte Frage. In Hagen darf man sich zuallermeist vom Gegenteil überzeugen lassen.

K. R. H. Sonderborg – Bilder von Zeit und Raum. Emil Schumacher Museum, Hagen, Museumsplatz 1 (Navigation: Hochstraße 73). Di-So 12-18 Uhr. Katalog (Kettler Verlag, Dortmund) in der Ausstellung 29,90 Euro, im Buchhandel 34,90 Euro. Tel.: 02331 / 207 31 38. www.esmh.de