Ein junger Mann steht vor einer Disko, er ist anders als die anderen Jugendlichen. „Steht etwas abseits“, beginnt die zwischen 1977 und 1979 entstandene Geschichte „Müder Gegner“. Liegt eine Erklärung für seine Isolation in dem Satz „Ich bin die Hürde mir selbst, die anwächst, je näher ich komme“? Der von Alban Nikolai Herbst mit seiner Lektorin Elvira M. Gross unter dem Titel „Wanderer“ zusammengestellte Band umfasst Erzählungen von den 1970er- bis zu den späten 1990er-Jahren.

Zwei große Amour-fou-Geschichten bilden den Rahmen: Von der Jugendliebe „Svenja“ bis zur mysteriösen, gespenstischen Jézabel in der Novelle „Die Orgelpfeifen von Flandern“. Dazwischen die nicht minder bizarre „Sabinenliebe“ mit ihrem Wechsel zwischen Realitäten. Verschiedene Realitäten und ihr gegenseitiges Durchwirken, noch bevor alle Welt von Virtual Reality sprach, die „Anderswelt“, das ist das Lebensthema des unermüdlichen ANH – so die gängige Abkürzung des Pseudonyms Alban Nikolai Herbst.

Die Erzählungen sind grob chronologisch geordnet. Die frühen Kostproben reichen thematisch bis in die Schulzeit zurück, und es ist zu befürchten, dass die Schikanen und scheinbar ironischen, aber menschenverachtenden und sich desaströs auswirkenden Sticheleien eines Lehrers in „Armer Ulrich“ nur allzu sehr dem Schulalltag abgeschrieben sind.

Expressionistische Wurzeln

Vielen der frühen Erzählungen ist anzumerken: Da will ein Autor anders schreiben als die Mehrheit seiner Zeitgenossen. Er probiert, er wagt etwas. „Leben pulste in den Straßen, die überplante Gemüsestände bordierten“. ANH hat den expressionistischen Dichter August Stramm gelesen. Eigenwilliger Satzbau, die gleichzeitige Er- und Ich-Perspektive und das Umschlagen von einer zur anderen Person innerhalb eines Satzes, Wortschöpfungen, Gedankenfetzen im Stakkato-Stil, sprunghafte Themenwechsel, Umgangssprache, Berlinerisch, dann wieder Rilke, das alles beansprucht des Lesers Konzentration.

Der reife Herbst, der im kommenden Februar seinen 65. Geburtstag feiert, würde sich manche Jugendsünde heute nicht mehr durchgehen lassen, jedoch wollte der Autor – wie er in einem Interview mit dem SWR2 erklärte – seine älteren Texte bei der erneuten Durchsicht „auf ein gutes stilistisches Niveau bringen, aber zugleich doch versuchen, die Jugend zu erhalten, die in einigen dieser Texte noch drin ist.“ (Sendung „lesenswert“, vom 28.7.2019, 17.05 Uhr). Das ist ihm gelungen. Die neue Veröffentlichung lässt einige der früh schon in seinem labyrinthischen Werk angelegten Motive erkennen; das Werden eines Schriftstellers wird anschaulich.

Altmeister der phantastischen Literatur

Vor allem einige Altmeister der phantastischen Literatur wie H. P. Lovecraft, Jorge Luis Borges, Kafka und unter den frühen Surrealisten allen voran Louis Aragon, stehen nicht nur dezent im Hintergrund mancher Erzählungen; ihre Namen markieren Orientierungspunkte und intertextuelle Bezüge. Es macht die phantastische Welt eher noch phantastischer, wenn, wie in der imaginären Jorge-Luis-Borges-Welt des „Gräfenberg-Clubs“ (ca. 1986 geschrieben und 1994 in „die horen“ veröffentlicht), unverschlüsselt der Name des gleichaltrigen Schriftsteller-Kollegens Martin R. Dean auftaucht. In „Geständnis für die literarische Welt“ (1999 erschienen in „Die Welt“) spielt ANH mit dem vermeintlichen Autor einiger seiner Romane, Hans Erich Deters, der auch auf Herbsts ausufernder Website „Die Dschungel. Anderswelt“ als Teil der „Fiktionäre Herbst & Deters“ eine prominente Rolle einnimmt. Die Grenzen zwischen Autor und Dichtung zerfließen ebenso wie zwischen Dichtung und Welt.

Besondere Frauen

Doch auch die von den männlichen Protagonisten begehrten Frauen unterscheiden sich vom Alltäglichen. Wie schon die Jugendliebe Svenja, das Mädchen aus der Tanzschule, das dem Jungen an Reife, aber auch in ihrem Erfahrungshunger so sehr überlegen ist. Seine Ungeschicklichkeit und sein Zaudern im entscheidenden Moment führen zu einem Abbruch ihrer Treffen. „Mit Perry Rhodan kam er darüber hinweg“. Ein späterer Antiheld erleidet die einseitige Liebe zu der abweisenden Sabine – eine besondere Form von Besessenheit („Sabinenliebe“). Und als letzte weibliche Hauptrolle im Band I der Erzählungen, in der Novelle „Die Orgelpfeifen von Flandern“ (zuerst 1993 im Verlag von Axel Dielmann erschienen), begegnet uns die moderne Mythengestalt Jézabel in einer Handlung mit traumlogisch wechselnden Schauplätzen von Antwerpen zum Parc des Buttes-Chaumont in Paris.

Metaphysischer Masochismus

Auch wo nicht von Begehren im Sinne des üblichen Appetenzverhaltens die Rede sein kann, versteht es der männliche Ich-Erzähler durch die Begegnung mit besonderen Frauen an die Grenze seiner Existenz zu gelangen. Wie mit der Künstlerin Martha Werschowska, die frische Wunden und abgetrennte Körperteile malt und die Seele einfangen möchte, in dem Moment, wenn sie aus dem Fleisch entweicht. „Das Leben“, hat sie gesagt, „stellt sich der Zeit entgegen, darin liegt seine Substanz. Die will ich finden und erhalten.“

Während der schöne Mann in einer Art metaphysischem Masochismus als ihr Aktmodell auf der Opferbank liegt und die „allmähliche Vorbereitung“ seiner „präzisen Einsegnung“ registriert, philosophiert die Domina-Malerin über das Devote, das Gottergebene und die Devotionalien, die ihre Gemälde seien – de Sade’sche Philosophie vom Boudoir ins Atelier verlagert und auf Männer statt auf junge Damen angewandt. Sie hat „Die Tränen des Eros“ von Georges Bataille gelesen. Auch sie ist isoliert und wie ANHs verschiedene Alter Egos eine Außenseiterin. „Sie hat kein Gefühl, dachte ich. Sie kennt kein Mitleid. Und: So wie es die Dame berührte, schien sich das Leben zu plastifizieren.“ („Kette“)

Die Unbehaustheit des Autors in der Verlagslandschaft

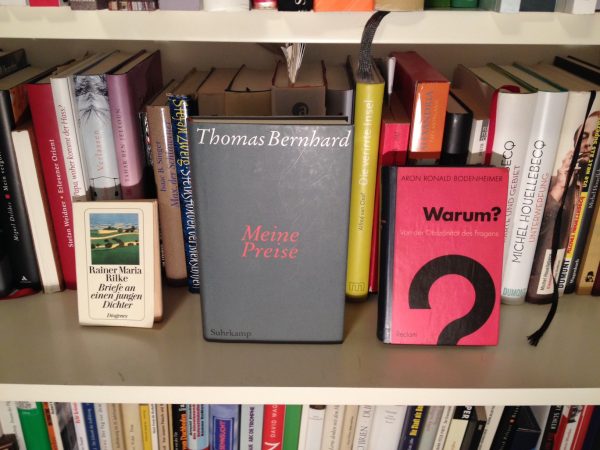

Das Anderssein, das Polyglotte oder – je nach Sichtweise – die Unbehaustheit des Autors spiegelt sich auch in vier verschiedenen Verlagen wider, die lieferbare Titel von ANH bereithalten. Neben dem Wiener Septime Verlag, in dem im Frühjahr und Herbst 2019 die beiden stattlichen Bände Erzählungen I + II mit den Titeln „Wanderer“ und „Wölfinnen“ erschienen sind, wäre der Berliner Elfenbein Verlag zu nennen, der inzwischen die komplette „Anderswelt-Trilogie“ in sein Programm übernommen hat, weiterhin einen Band mit vier „Radio-Fantasien“ (2004) und die „Bamberger Elegien“ (2011).

Im mareverlag konnte 2017 endlich der Roman „Meere“ erscheinen, dessen Verbreitung 2003 nach einer einstweiligen Verfügung aufgrund der möglichen Verletzung der Persönlichkeitsrechte einer im Roman dargestellten Schlüsselfigur verboten wurde. 2015 war im selben Verlag der grandiose Roman „Traumschiff“ erschienen (siehe die Besprechung in den Revierpassagen). Und der Arco Verlag brachte 2018 ANHs Nachdichtung von James Joyce Chamber Music / Kammermusik in einer sehr schönen Ausgabe heraus.

Präsent und doch merkwürdig unsichtbar

Der Autor ist also auf dem Buchmarkt präsent wie nur wenige seiner Generation, und ist zugleich merkwürdig unsichtbar, steht trotz seiner herausragenden Werke, die allesamt in großartigen Verlagen erschienen sind, im Abseits, taucht eher selten in den Feuilletons der großen Zeitungen oder in den Auslagen der Buchhandlungen auf.

Alban Nikolai Herbst ist ein kompromissloser Autor, einer, der sich selbst zur Hürde wird. Er quält seine Leser*innen mitunter, wie er sich selbst quält. Ein Skandalautor, als den manche Medien ihn sehen möchten, ist er nicht. Skandalös wäre eher die Nichtbeachtung seines erstaunlichen Werks durch die Literaturwirtschaft.

Wir können uns darauf freuen, den Band 2 der Erzählungen mit dem Titel „Wölfinnen“ zu lesen, der soeben erschienen ist.

Alban Nikolai Herbst: „Wanderer“. Erzählungen Band I. Ediert und mit einem Nachwort von Elvira M. Gross. Septime Verlag, Wien, Frühjahr 2019. 600 Seiten, 29,00 Euro.

Alban Nikolai Herbst: „Wölfinnen“. Erzählungen Band II. Septime Verlag, Wien, Herbst 2019. 600 Seiten, 29,00 Euro.

____________________________________________________

Weitere lieferbare Titel von Alban Nikolai Herbst

Im Elfenbein-Verlag, Berlin:

Die „Anderswelt-Trilogie“, bestehend aus den Einzelbänden

- Anderswelt. Fantastischer Roman (zuerst 1998); 2., überarb. Aufl. 2018. 895 Seiten, 39,00 Euro.

- Buenos Aires. Anderswelt. Kybernetischer Roman; 2001, 2. Aufl. 2016. 272 Seiten, 19,00 Euro

- Anderswelt. Epischer Roman. 2013. 872 Seiten, 39,00 Euro

Außerdem bei Elfenbein:

- Die Illusion ist das Fleisch auf den Dingen vier Radio-Fantasien über Aragon, D’Annunzio, Powys, Pynchon und eine Poetik auf CD. 2004. 156 Seiten, 17,00 Euro

- Das bleibende Thier. Bamberger Elegien. 2011. 152 Seiten, 20,00 Euro

Im mareverlag, Hamburg:

- Meere. 2003/2017. 264 Seiten, 22,00 Euro

- Traumschiff. 2015. 320 Seiten, 22,00 Euro

Im Arco Verlag, Wuppertal/Wien:

- James Joyce: Chamber Music / Kammermusik. Zwei Nachdichtungen von Alban Nikolai Herbst und Helmut Schulze. 2017. 160 Seiten, 20,00 Euro

„Bücher vonne Ruhr“: Bücher von (dieser) Welt

„Bücher vonne Ruhr“: Bücher von (dieser) Welt

Subversive Muse

Subversive Muse