Auf dem weiten Feld der Online-Vorlesungen – zum Beispiel: über Pest und Klimawandel im 14. Jahrhundert

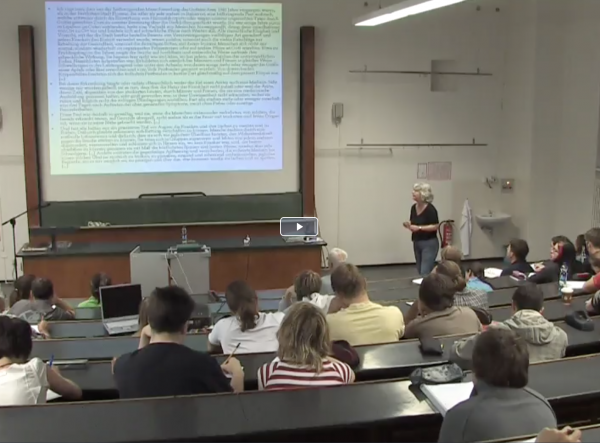

Blick in den (virtuellen) Hörsaal, Aufzeichnung einer Tübinger Vorlesung im Sommersemester 2008: Prof. Ellen Widder über die „Krise des Spätmittelalters – 14. Jahrhundert“ (Screenshot aus: https://timms.uni-tuebingen.de/tp/UT_20080508_001_14jhd_0001)

Auf der Suche nach sinnreichen Online-Auftritten bin ich dieser Tage nicht nur auf die zeitgeschichtlich hochinteressanten TV-Interviews von Günter Gaus gestoßen, sondern habe auch – abermals – die Möglichkeit wiederentdeckt, virtuelle Hörsäle zu besuchen, will heißen: aufgezeichnete (und oft auch ausgezeichnete) Uni-Vorlesungen aus etlichen Fachbereichen anzuschauen.

Da kann man sich probehalber in Wissensgebiete „verirren“, von denen man eigentlich partout keine Ahnung hat(te)! Nehmen wir als ein herausragendes Beispiel nur die Website der Universität Tübingen, die unter dem Kürzel „Timms“ rasch zu finden und per Suchmaske aufzuschlüsseln ist. Alles ist frei zugänglich.

Da kann man sich, sofern man denn möchte, in der Fakultät für Evangelische Theologie etwa eine insgesamt 44-stündige Vorlesung über die Psalmen zu Gemüte führen. Klingt krass. Eine Einführung in die Psychologie dürfte wohl etwas alltagstauglicher sein.

Nun aber zu den „Mint“-Fächern: Experimentalchemie I ist im Angebot, außerdem stehen Physik-Grundkurse (Mechanik, Wärme, Elektromagnetismus) oder auch – verheißungsvoll benannt – „10 Perlen der Mathematik“ im Verzeichnis. Letztere habe ich (nicht nur spaßeshalber) auf meine mittelfristige To-do-Liste gesetzt, obwohl oder gerade weil ich Mathe als Schüler so gar nicht gemocht habe. Auf dieser Liste der Vorhaben steht auch eine Einführung in die Astronomie, deren Unendlichkeiten mich schon immer fasziniert haben.

Von der Unfallchirurgie bis zum Strafprozessrecht

Auch bei den Medizinern kann man sich umsehen, beispielsweise anhand der Vorlesungen Anatomie 1 und 2 oder mit einer Einführung in die Unfallchirurgie. Wahrscheinlich nichts für allzu empfindsame Seelchen. Habe mal in eine ähnliche Vorlesung hineingeschnuppert – und es zeigte sich gleich, wie sehr die Chirurgie handwerkliche Anteile hat. Jetzt aber habe ich doch erst einmal Biologie vorgezogen: „Aufbau und Funktion der Pflanzen und Tiere“. Bei der aufgefächerten Fachbegrifflichkeit wollte ich allerdings alsbald kapitulieren. Mir gemäßer fand ich anfangs eine juristische Vorlesung über die Feinheiten des Strafprozessrechts, dessen irrwitzige Winkelzüge mich auf Dauer freilich auch irritiert zurückließen. Trotzdem gilt: Man wird nicht dümmer dabei.

So richtig zu Hause fühlt sich unsereiner dann aber doch in den Geisteswissenschaften. Also dort mal kreuz und quer geschaut, zumal bei Germanistik und Geschichte. Und da wurde ich gestern so passend fündig, dass ich vorerst gar nicht mehr aufhören wollte. Es ging um die „Krise des Spätmittelalters im 14. Jahrhundert“, eine im Sommersemester 2008 gehaltene Vorlesungsreihe von Prof. Dr. Ellen Widder, hörbar aus Westfalen stammend, aber nun eben – nach mancherlei Stationen und Gastprofessuren – in Tübingen wirkend. Ich habe ihr gebannt zugehört. Denn schon im zweiten Teil ging es nicht nur historisch, sondern sozusagen auch hochaktuell zur Sache: Klimawandel, Pest und Bevölkerungsentwicklung im 14. Jahrhundert.

Die Seuche kam aus China – in 14 Jahren über die Seidenstraße

Corona hin, Corona her. Bei der Pest, die eine medizinisch kaum geschulte Menschheit traf, reden wir von Mortalitätsraten von im Schnitt 60 Prozent, die Lungenpest zog praktisch in 100 Prozent der Fälle den Tod nach sich – manchmal binnen Stunden nach der Infektion. Ganze Landstriche wurden entvölkert und blieben als „Wüstungen“ zurück.

Aus China kommend, wo die Seuche um 1333 wohl begonnen hat, gelangte sie via Fernhandel (zu Schiff und über die Seidenstraße) um 1347 nach Europa. Sie verschonte kaum eine Gegend in Italien, nur ausgerechnet die Landstriche um Mailand, was bis heute niemand schlüssig erklären kann. In deutschen Gefilden ging es derweil für Nürnberg ähnlich staunenswert glimpflich ab.

Schon vor der Pest hatte sich das Klima gewandelt. Es häuften sich die kühlen und nassen Sommer, so dass bei der damaligen, noch nicht vollends entfalteten Produktionsweise die Ernten viel zu gering ausfielen und es zu Hungersnöten kam. Seit dem Jahr 1000 hatte sich die mittel- und westeuropäische Bevölkerung etwa verdreifacht, nun stagnierte sie oder ging sogar regional zurück. Die Pest traf also auf eine ohnehin schon geschwächte Bevölkerung mit unzureichender Immunabwehr, wie Prof. Widder schlussfolgert.

Europa in immer neuen Schüben erfasst

Die furchtbare Seuche, die Europa schon einmal vom 6. bis ins 8. Jahrhundert heimgesucht hatte, kam seit dem 14. Jahrhundert in immer neuen, wenn auch nicht mehr gar so verheerenden Schüben wieder, als Epidemie und zeitweise als Pandemie blieb sie rund 400 Jahre auf dem Kontinent. Aber die Menschen hatten auch kein taugliches Gegenmittel. Erst 1894 (!) wurde der Pesterreger (Yersinia Pestis) entdeckt.

An den Anfang ihrer Überlegungen stellte Prof. Ellen Widder übrigens einen berühmten Text der Weltliteratur, nämlich die Einleitung in den Erzählkreis des „Decamerone“ von Giovanni Boccaccio, der die Pest erstaunlich detailreich beschreibt, übrigens aus der Perspektive einer außerordentlich privilegierten Gesellschaftsschicht. Aber an den Zusammenhang zwischen Epidemien und Klassenfragen wollen wir an dieser Stelle nicht auch noch rühren.

_____________________________________

Tausende Online-Vorlesungen in deutscher und englischer Sprache erreicht man z. B. über Links, die auf der folgenden Seite aufgeführt sind: https://www.fernstudi.net/magazin/10963

Mit seinem singulären Übersetzungswerk wurde der unter dem messerscharfen Pseudonym „Hans Stilett“ veröffentlichende Hans A. Stiehl in zwei Jahrzehnten zur kraftvollsten deutschen Stimme des Humanisten Michel de Montaigne (1533-1592). Ich hatte 2008 das Vergnügen, mit Hans Stilett bei seiner Lesung am Theater an der Ruhr ein Bühnengespräch zu führen. Der 86-Jährige beeindruckte dabei – wie sein Vorbild Montaigne – durch Geistesgegenwart, Humor und enzyklopädisches Wissen.

Mit seinem singulären Übersetzungswerk wurde der unter dem messerscharfen Pseudonym „Hans Stilett“ veröffentlichende Hans A. Stiehl in zwei Jahrzehnten zur kraftvollsten deutschen Stimme des Humanisten Michel de Montaigne (1533-1592). Ich hatte 2008 das Vergnügen, mit Hans Stilett bei seiner Lesung am Theater an der Ruhr ein Bühnengespräch zu führen. Der 86-Jährige beeindruckte dabei – wie sein Vorbild Montaigne – durch Geistesgegenwart, Humor und enzyklopädisches Wissen.