Das Ende der Unendlichkeit: Erinnerungen an ein Buch, das die Welt verändert hat

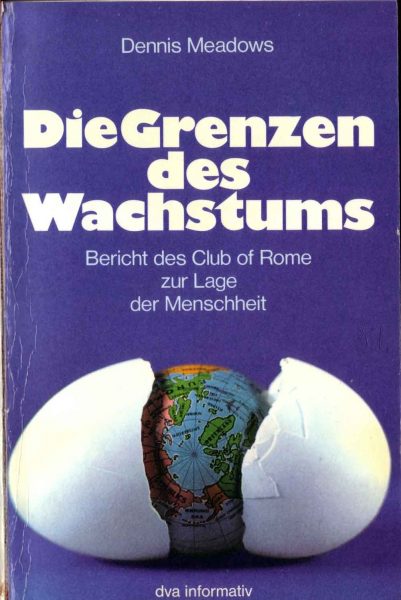

Im Frühsommer vor 50 Jahren lag es in den Buchhandlungen: Ein blauer Umschlag, darauf lugt der Planet Erde zwischen den beiden Hälften eines aufgebrochenen Eis hervor. „Die Grenzen des Wachstums“ lautete der Titel; die Unterzeile verhieß epochale Erkenntnisse: Ein Bericht „zur Lage der Menschheit“! Kaum einer kannte den „Club of Rome“, noch unbekannter war der als Autor genannte, damals 30jährige Dennis Meadows.

Und doch hat dieses Buch Geschichte gemacht. Zwischen März und Juni 1972 erschien es in zwölf Sprachen mit rund 12 Millionen Exemplaren. Eine „Bombe im Taschenformat“ nannte die „Zeit“ die knapp 200 Seiten, vollgepackt mit hochkomplexen Berechnungen und Tabellen.

Und doch hat dieses Buch Geschichte gemacht. Zwischen März und Juni 1972 erschien es in zwölf Sprachen mit rund 12 Millionen Exemplaren. Eine „Bombe im Taschenformat“ nannte die „Zeit“ die knapp 200 Seiten, vollgepackt mit hochkomplexen Berechnungen und Tabellen.

Seine Aussage: Wenn wir so weitermachen wie bisher, ist unser Lebensmodell bis zum Jahr 2100 am Ende. Die Modellrechnung, die der Amerikaner Meadows und sein Team vorlegten, ging von fünf Tendenzen mit globaler Wirkung aus, setzte sie in Bezug zueinander und untersuchte die gegenseitigen Rückkoppelungen:

„Wenn die gegenwärtige Zunahme der Weltbevölkerung, der Industrialisierung, der Umweltverschmutzung, der Nahrungsmittelproduktion und der Ausbeutung von natürlichen Rohstoffen unverändert anhält, werden die absoluten Wachstumsgrenzen auf der Erde im Laufe der nächsten hundert Jahre erreicht. Mit großer Wahrscheinlichkeit führt dies zu einem ziemlich raschen und nicht aufhaltbaren Absinken der Bevölkerungszahl und der industriellen Kapazität.“

Das Fazit der Studie, die das Massachusetts Institute of Technology (MIT) mit Hilfe eines neuen Großcomputers im Auftrag des „Club of Rome“ erstellte, stieß auf kontroverse Reaktionen. „Unverantwortlicher Unfug“ hieß es im amerikanischen Magazin „Newsweek“. Der „Spiegel“ ordnete sie in die damals schon verbreiteten apokalyptischen Ängste ein und kritisierte eine „Weltuntergangs-Vision aus dem Computer“. Mit entsprechender Häme wurde in den folgenden Jahrzehnten immer wieder festgestellt, wie falsch die berechneten Zahlen für die Erschöpfung bestimmter Rohstoffe gewesen seien. Der „Club of Rome“ habe – so monierten Kritiker – auch die Rolle neuer Technologien unterschätzt, die den negativen Folgen des Wachstums entgegenwirken könnten. Es gab aber auch berechtigte Kritik, vor allem an der Vernachlässigung der sozialen und gesellschaftlichen Folgen eines eingeschränkten oder „Nullwachstums“.

Das Modell der Lilie im Gartenteich

Auch wenn sich kritische Einwände in einzelnen Fragen als zutreffend herausstellten: Das Grundproblem der „Grenzen des Wachstums“ bleibt bestehen. Die Gefahr exponentiellen Wachstums ist in Meadows Modell des Lilienteichs zutreffend beschrieben: Eine Lilie in einem Gartenteich wächst jeden Tag auf die doppelte Größe. Ihr Wachstum erscheint nicht besorgniserregend, denn auch wenn sie erst die Hälfte des Teichs bedeckt, scheint es noch genug Platz zu geben. Niemand denkt daran, sie zurückzuschneiden. Aber schon am nächsten Tag wächst die Lilie wieder um das Doppelte ihrer Größe, bedeckt den ganzen Teich und erstickt jedes Leben darin.

Die grundsätzliche Feststellung der Endlichkeit aller Ressourcen wird zum Teil bis heute nicht verstanden oder verdrängt. Die Unausweichlichkeit dieser Grenzen folgt aus physikalischen Gesetzen. Der Sozialethiker Wilhelm Dreier und der Physiker Reiner Kümmel haben damals in ihrem Forschungsschwerpunkt an der Universität Würzburg „Zur Zukunft der Menschheit“ die Thesen des „Club of Rome“ mit als erste in Deutschland aufgenommen und in ihrer Studie „Zukunft durch kontrolliertes Wachstum“ 1977 durch den Blick auf soziale und Bildungsprozesse ergänzt. Auch diese Ergebnisse wurden nicht verstanden oder – vor allem in konservativen und traditionell christlichen Kreisen – abgelehnt. Der vor 100 Jahren geborene CDU-Politiker Herbert Gruhl („Ein Planet wird geplündert“, 1975) ist ein Beispiel dafür, wie wenig Resonanz das neue ökologische Bewusstsein in seiner Partei fand, die er 1978 verließ.

Aktuelle Mahnung zu globalen Problemen

„Die Grenzen des Wachstums“ waren nicht, wie ihnen unterstellt wurde, eine Vorhersage apokalyptischen Schreckens. Sie waren ein Zustandsbericht zu einer Situation, die als veränderbar und beherrschbar eingeschätzt wurde – allerdings nur unter klar definierten Voraussetzungen: Dazu zählen eine radikale Energiewende weg von fossilen Brennstoffen, ein nachhaltige Landwirtschaft, der Abbau von Ungleichheit durch faire globale Steuersysteme, um zu vermeiden, dass die Reichsten der Erde mehr als 40 Prozent des Weltvermögens besitzen. Als nötig erachtet werden ferner enorme Investitionen in Bildung, Geschlechtergleichheit, Gesundheit und Familienplanung und neue Wachstumsmodelle für ärmere Länder.

Damals beflügelte das Buch die junge ökologische Bewegung in der Bundesrepublik; heute ist es nach wie vor eine aktuelle Mahnung, denn die globalen Probleme sind akuter, als wir es uns 1972 vorstellen konnten. Für mich persönlich waren „Die Grenzen des Wachstums“ ein wirklicher Augenöffner. Mein ökologisches Interesse war bereits durch die Lektüre von Rachel Carsons „Der stumme Frühling“ geweckt worden, hatte sich aber eher auf den klassischen Natur- und Tierschutz bezogen. Jetzt erweiterte es sich zu einem umfassenden ökologisch geprägten Nachdenken über die Entwicklung unserer Welt, die theologische, philosophische und politische Dimensionen mit einschloss und zum gesellschaftlichen Engagement für einen grundlegenden Wandel führte.