Endlich wieder singen: Jessica Muirhead, seit 2015 am Essener Aalto-Theater fest engagiert, freut sich riesig, dass die Corona-Pandemie kein Hindernis mehr ist, auf die Bühne zurückzukehren. Ab 14. Mai singt sie die „Arabella“ in Richard Strauss‘ gleichnamiger Oper.

Jessica Muirhead. (Foto: Nanc Price)

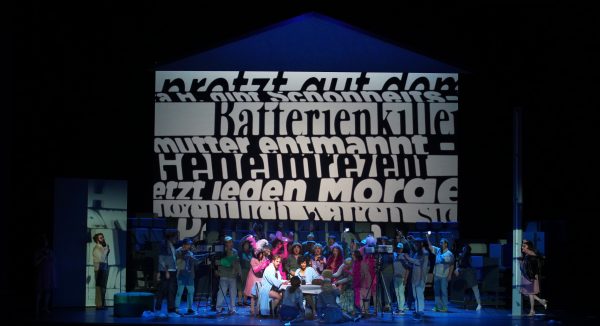

Auch sie selbst hat ihre Infektion überwunden und stürzt sich in eine für sie neue, große Partie: Mit der lyrischen Komödie „Arabella“, dem letzten gemeinsamen Werk von Strauss und Hugo von Hofmannsthal, biegt am 14. Mai die Spielzeit 2021/22 am Aalto in die Zielgerade ein. Es ist die letzte Opernpremiere der Intendanz von Hein Mulders. Werner Häußner sprach mit der britisch-kanadischen Sopranistin, die 2018 auch den Aalto-Bühnenpreis erhalten hat, über ihre Karriere und blickt mit ihr auf die Zeit mit Mulders zurück.

Ab Samstag sind Sie am Aalto-Theater Essen die Arabella in Richard Strauss‘ wehmütig-ironischem Rückblick auf das „alte Wien“.

Ja, endlich ist sie da! Ich finde, jetzt ist der richtige Zeitpunkt für meine Stimme, mit Strauss zu beginnen. Vor drei Jahren sollte ich schon die Marschallin singen, aber das empfand ich noch als zu früh. Ich möchte mir die Strauss-Rollen langsam erarbeiten, zum Beispiel „Daphne“, die ich in Frankfurt gesehen habe – ein berührendes Stück und großartig für die Stimme geschrieben. Da bekomme ich Gänsehaut.

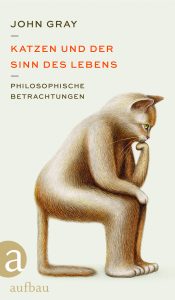

Aber Puccinis Suor Angelica im „Trittico“, die Sie gerade am Aalto-Theater gesungen haben, ist auch nicht ohne …

Aber ja. Ich bin am Ende komplett fertig, obwohl die Rolle kurz ist. In dieser Inszenierung von Roland Schwab bin ich die ganze Zeit im Spotlight.

Jessica Muirhead als Schwester Angelica in Giacomo Puccinis „Il Trittico“ am Aalto-Theater Essen. (Foto: Matthias Jung)

Endlich wieder auf der Bühne singen

Wie sind Sie durch die Zeit der Pandemie gekommen?

Es war keine gute Zeit für mich. Diese Unsicherheit um unsere Zukunft hat mich geradezu depressiv gemacht. Am Anfang war die Ruhe für die Stimme okay. Aber nach zwei Jahren brauche ich ein Publikum und eine Bühne. Wenn man in einer Wohnung singt, ist das Gefühl ein anderes. Es war auch schwierig, die Zeit zu nutzen, um neue Partien zu lernen. Meine Seele war traurig, doch man braucht die Seele, um zu singen. Ich habe einige Rollen gelernt, die dann abgesagt wurden, zum Beispiel aus Rossinis „Il Viaggio a Reims“. Gottseidank dürfen wir jetzt wieder spielen und das Publikum kommt. Das ist nicht überall so. Aber ich habe bemerkt, dass unser Publikum die Kunst braucht und genießt, so wie ich auch. Jetzt fühle ich mich besser, weil ich sehe: Es gibt eine Zukunft.

Haben Sie stimmlich eine Veränderung bemerkt, weil Sie lange nicht auf der Bühne singen konnten?

Es herrschte zu viel Ruhe. Das ist wie bei der Fitness: Spazieren gehen ist super, aber man braucht auch die Anstrengung. Ich habe gemerkt, dass meine Stimme häufig zu tief intoniert hat. Da war die Spannung weg und es fehlte mir die Kontrolle. Jetzt erst ist meine Stimme wieder voll da.

Was war die erste Partie nach der Pandemie?

Am Aalto-Theater war es die Dido in Henry Purcells „Dido und Aeneas“. Aber im Herbst 2021 konnte ich in Israel in einer Uraufführung mitwirken: „Kundry“ von Avner Dorman, inszeniert von der künftigen Volksopern-Direktorin Lotte de Beer an der Oper in Tel Aviv.

Das Aalto-Theater als echtes Zuhause

Sie sind seit 2015 am Aalto-Theater im Festengagement. Was hält Sie so lange in einem Ensemble? Sie hätten die Möglichkeit, an vielen großen Häusern frei zu singen.

Dafür gibt es viele Gründe. Ich bin die Schritte sozusagen umgekehrt gegangen – erst war ich zehn Jahre frei, dann ging ich ins feste Engagement. Ich wollte ein echtes Zuhause haben. Das habe ich im Aalto-Theater gefunden. Es ist schön, die familiäre Atmosphäre hier am Haus zu genießen. Das ist nicht selbstverständlich. Ich brauche den Kontakt, weil meine Familie in Kanada weit weg ist. Außerdem eröffnen sich hier so viele schöne künstlerische Möglichkeiten. In München hatte ich früher einen Residenzvertrag, aber ich konnte nur drei Rollen singen: Musetta in „La Bohème“, eine Magd in „Elektra“ und ein Blumenmädchen im „Parsifal“. Ich war ein „small fish in huge water“. Ich wollte mehr singen, vor allem mehr Hauptrollen.

Dann eröffnete Essen Ihnen viele Rollendebüts …

Das nächste Rollendebüt für Jessica Muirhead ist „Arabella“ von Richard Strauss. Ein Probeneindruck mit Heko Trinsinger als Mandryka. (Foto: Matthias Jung)

Intendant Hein Mulders hat mir diese Möglichkeit gegeben. Ich habe als Rusalka, Luisa Miller, Elsa, Rosalinde und Anna in Marschners „Hans Heiling“ debütiert und Rollen wie Violetta, die Gräfin in „Nozze di Figaro“, Donna Anna, Micaëla, Margarethe in Gounods „Faust“, die ich früher bereits gesungen hatte, aufgefrischt. Was ich gerne wieder machen würde, ist „Romeo und Julia auf dem Dorfe“ von Frederick Delius, ein wunderbares Werk. In der nächsten Spielzeit darf ich dann auch wieder Belcanto singen: die Lucrezia in Donizettis „Lucrezia Borgia“. Hier in Essen habe ich die Möglichkeit, das auszuprobieren.

Auf der anderen Seite muss ich nichts tun, was meiner stimmlichen Entwicklung schadet. Zum Beispiel habe ich die Elisabetta in Verdis „Don Carlo“ zurückgegeben, weil ich das Gefühl hatte, es sei noch zu früh für diese Partie. Das wird akzeptiert – was nicht an allen Häusern der Fall wäre – und ich fühle mich so als Künstlerin in meiner Verantwortung wahrgenommen.

„Die Vielfalt hat mir nicht geschadet“

Ein Vorteil ist auch die Verbindung von Aalto-Theater und Philharmonie. Im März hatte ich den Sopranpart in Rossinis „Stabat Mater“ übernommen, habe hier in Beethovens Neunter und zum ersten Mal in Brahms‘ „Deutschem Requiem“ gesungen. Die Vielfalt hat mir nicht geschadet, im Gegenteil: Eine Wiener Stimmspezialistin hat mir nach der Premiere der „Suor Angelica“ gesagt, meine Stimme sei so frisch wie damals, als sie mich zum ersten Mal gehört hatte.

Wann war das?

Das war 2006, als ich als Pamina in der „Zauberflöte“ an der Wiener Volksoper in der Inszenierung Helmut Lohners in Europa debütierte. Ich hatte in Kanada einen Wettbewerb gewonnen und Rudolf Berger, damals Direktor der Volksoper, war Mitglied der Jury. Er hat mich angerufen und mir Pamina angeboten. Ich bekam dann einen Residenzvertrag und habe noch Micaëla („Carmen“) und Agathe („Der Freischütz“) gesungen.

Was hat Ihnen diese Zeit in Wien gebracht?

In meinen ersten Jahren auf der Bühne habe ich viel gelernt! Ich hatte zuvor im Studium in Toronto nur in Mozarts „Idomeneo“ die Chance, szenisch zu agieren. Ich glaube, in dieser Wiener Zeit bin ich eine Schauspielerin geworden. Am meisten gelernt habe ich in der Arbeit mit einer Regieassistentin, Susanne Sommer. Ich habe bei meinem Debüt in Bizets „Carmen“ als Micaëla schlechte Kritiken bekommen. Ich war einfach zu langweilig. Bei der Wiederaufnahme habe ich mit ihr die Partie erarbeitet. Auch von Helmut Lohner habe ich viel gelernt, er war ein wunderbarer Künstler.

Was hat Sie dann bewogen, von Wien wegzugehen?

Ich bekam ein Angebot von München und an der Volksoper gab es eine neue Intendanz.

Und in Essen haben Sie sich von Anfang an wohl gefühlt?

Jessica Muirhead als Anna in Heinrich Marschners „Hans Heiling“ am Aalto-Theater Essen. (Foto: Thilo Beu)

Ja, ich hatte das Gefühl, Hein Mulders schaut darauf, wie neue Sängerinnen und Sänger ins Ensemble passen, nicht nur von der Stimme, auch von der Persönlichkeit her. Was mich betrifft, fühle ich mich wertgeschätzt; ich gebe viel, ich bekomme etwas zurück. Ich hatte Intendanten, die waren nicht sichtbar. Hein kommt zu jeder Premiere. Es ist das Gefühl des Kontakts da. Er sagt auch offen, was er gut findet und was nicht. So ein ehrliches Feedback schafft eine Beziehung. Besonders für uns Sänger ist das wichtig. Ich fühle mich als Künstlerin wahrgenommen.

Außerdem hat Hein Mulders für die Sänger und für das Publikum ein tolles Repertoire von Purcell bis Marschner und Wagner aufgebaut. Er hat meine Stimme gut verstanden, weil ich nicht in ein Fach gehöre. Die Möglichkeiten, die ich vorher hatte, waren oft nur in einem Fach. Hein Mulders verstand, dass ich dramatischer Koloratursopran, jugendlich-dramatischer und manchmal lyrischer Sopran bin. Verdis „Luisa Miller“ zum Beispiel habe ich mir nicht zugetraut, aber er sagte: „Du kannst das“. Und am Ende war es mein Lieblingsstück und hat auch meine Stimme gesünder gemacht. Ich habe das Gefühl, er riskiert manchmal etwas, aber die Risiken nimmt er mit Erfolg auf sich. Auch bei „Rusalka“ war ich mir zuerst nicht sicher. Ich bin persönlich dankbar, dass er solche Schritte für mich bedacht hat. Vorher hätte ich nie gedacht, dass ich einmal Wagner singen würde.