Schauspielkunst ausgebremst: „Miranda Julys Der erste fiese Typ“ mit Maja Beckmann in Bochum

Maja Beckmann (Foto: Jörg Brüggemann / Ostkreuz / Schauspielhaus Bochum)

Zugegeben: Wenn Maja Beckmann nicht auf dem Besetzungszettel gestanden hätte, wäre ich wohl nicht hingegangen. Maja Beckmann – für den, der es nicht weiß – ist die etwas ältere Schwester der noch etwas bekannteren Lina Beckmann. Beide Schauspielerinnen stammen aus Herne, beiden ist, in unterschiedlichen Ausprägungen, ein Theaterspiel eigen, das, unter Frauen zumal, seinesgleichen auf deutschen Bühnen nicht leicht findet.

Zwei Schwestern

Wenn Lina der etwas zupackendere, offensivere Charakter ist, dann treffen auf Maja eher Attribute wie zurückhaltend, zögernd, schüchtern, unsicher, aber in diesen Valeurs wiederum auch zupackend und mutig zu. Mit dem vermeintlich falschen Ton am richtigen Platz wildgrubern sie beide ein bißchen, und ein bißchen auch ist gerade Maja die Gabe eigen, auf ganz entzückende Art mitunter in ihrer Rolle etwas neben sich zu stehen – wie es weiland Andrea Breths Liebling Wolfgang Michael zustande brachte oder durchaus auch, heutzutage, Bochums gefeierter Macbeth Jens Harzer. Dies nur in aller Kürze zur Attraktion des Abends.

Clee (Anna Drexler, links) und Cheryl Glickman (Maja Beckmann) (Foto: Jörg Brüggemann / Ostkreuz / Schauspielhaus Bochum)

Jetzt Zürich

Maja Beckmann spielte etliche Jahre in Bochum Theater und hat es mittlerweile bis nach Zürich gebracht. Das Stück, das an diesem Abend im großen Bochumer Haus zur Aufführung gelangt, heißt „Miranda Julys Der erste fiese Typ“ und entstand, köstlicher Scherz, nach Miranda Julys Debutroman „Der erste fiese Typ“. Da haben die Schlauberger vom Schauspielhaus Zürich – von dort nämlich wurde das Stück übernommen – gleich zwei Sprachsignale im Titel untergebracht, Respekt. Und damit das ganze nicht so plump wirkt, wie es eigentlich ist, beginnt der Abend denn auch damit, daß die beiden Frauen auf der Bühne in einem kindlich schüchternen Dialog dem Publikum diese Titelwerdung erklären.

Clee (Anna Drexler, links) und Cheryl Glickman (Maja Beckmann) (Foto: Jörg Brüggemann / Ostkreuz / Schauspielhaus Bochum)

Großartige Anna Drexler

An diesem Punkt gilt es, das weitere Personal vorzustellen. „Miranda…“ ist im Kern ein Zweipersonenstück, auch wenn sich zu Spitzenzeiten fünf Leute auf der Bühne aufhalten. Maja Beckmann gibt die ältere Frau Cheryl Glickman (jenseits der 40), Anna Drexler Clee (um die 20), und auch sie beeindruckte nachhaltig. Nach einem Anlauf von wenigen Minuten ist sie eins mit ihrer Rolle, eine wilde, junge Frau, etwas verhuscht, etwas verschroben, etwas arrogant, manchmal fast noch ein Kind. Und dann plötzlich auch eine leidenschaftliche Liebhaberin. Anna Drexler spielt all das mit einer kraftvollen, offensiven Selbstverständlichkeit, die einem Respekt abnötigt. Sie und die Beckmann, ein Traumpaar. Jedenfalls auf der Bühne.

Feine Musik

Weiterhin wirken mit: Die Musikerin Brandy Butler, adipös und dunkelhäutig, und gerne geißelten wir an dieser Stelle Wokeness und Quotenunfug in den Theatern. Aber das wäre grob unfair. Butler macht sehr schöne, feine, sparsame Untermalungsmusik, ist in einigen Spielszenen ein zurückhaltender, dritter Pol (wenn man einmal so sagen darf), marschiert aber auch ganz vorne mit, wenn die beiden Hauptdarstellerinnen es so richtig krachen lassen. Vierte ist die Kamerafrau Anna Marienfeld, die nach Kräften videographiert und auch ein bißchen mitspielen muß, fünfter schließlich der Astronaut, dessen Gesicht wir nicht zu sehen kriegen und für dessen sprachlose Rolle gleich drei Besetzungen erscheinen (Anton Engelmann, Mia Kaufhold, Henri Mertens). So weit, so gut.

Raumgreifende Lebensbeschreibungen

Auch der Plot schien nicht ohne Reiz zu sein, ein (wie man hoffen konnte) angelsächsischer, nüchterner Erzählweise verpflichteter biographischer Stoff aus dem Alltag, der sich einreiht bei den derweil häufig anzutreffenden Lebensbeschreibungen scheinbar gänzlich unscheinbarer Menschen im raumgreifenden Stil (wenn man es Stil nennen möchte), beispielsweise einer Annie Ernaux. Bei Miranda July geht es sogar vergleichsweise dramatisch zu, Stichworte mögen eine heftige lesbische Liebesbeziehung und eine Schwangerschaft „aus heiterem Himmel“ sein. Maja Beckmann und Anna Drexler hätten das fraglos auch wunderbar herausgespielt. Wenn man sie denn gelassen hätte.

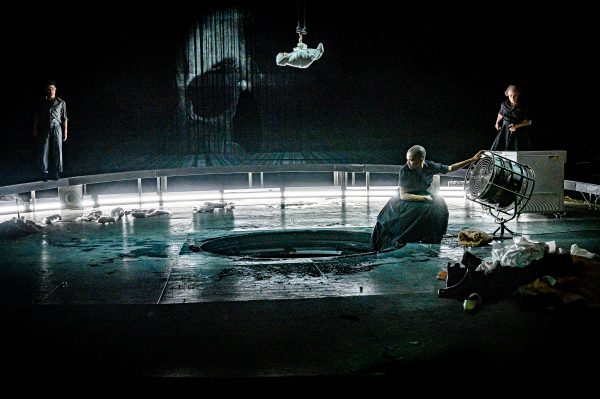

Es spritzt. Clee (Anna Drexler, links) und Musikerin Brandy Butler (Foto: Jörg Brüggemann / Ostkreuz / Schauspielhaus Bochum)

Zu viel Video

Doch Christopher Rüping läßt sie nicht. Dem Regisseur hat es gefallen, die dramatischen Veränderungen im Leben der beiden Frauen, ihren Liebestaumel, ihre obsessive Sexualität, ihre bedrohliche, herrliche Nähe und was der starken Momente mehr sind in die Form einer heftigen Video-Performance zu packen, in der viel gelaufen und gerauft wird und die durch große, naturgemäß dramatische (Portrait-)Aufnahmen der Heldinnen geprägt ist.

Man sucht nach dem tieferen Sinn für den massiven Maschineneinsatz, der sich jedoch nicht erschließen will. Wenn dann (es läuft bruchlos darauf zu) die Geburt ansteht, gibt es viel Geschrei, spritzt viel Wasser und Bühnenblut. Und all das ist von der Art, die Theater (häufig jedenfalls) so unattraktiv macht, weil bei großem Geräusch- und Bewegungsaufwand eigentlich nichts Handlungsrelevantes geschieht. Statt die mehrfachen heftigen Veränderungen in ihrer Beziehung mit den Möglichkeiten der Schauspielkunst nachvollziehbar zu machen, müssen Maja Beckmann und Anna Drexler sportlichen Einsatz zeigen. Ihrer beider Leistungsfähigkeit ist imposant, das immerhin.

Na gut. Einen Tag später hat sich die Erinnerung an zwei wunderbare Schauspielerinnen noch nicht verflüchtigt. Eher hat sich leichter Groll angesammelt auf eine Inszenierung, die ihnen zu wenig Möglichkeiten bot, ihre Kunst zu zeigen. Vielleicht zieht es Maja Beckmann demnächst ja noch einmal in ihre alte künstlerische Heimat, nach Bochum. Dann würde mal wohl wieder hingehen.

- Termine:

- Sa.03.06., 19:30 — 21:45

- So.04.06., 17:00 — 19:15

- Do.15.06., 19:30 — 21:45

- Fr.16.06., 19:30 — 21:45