Subtile Facetten, plakative Momente: Dmitri Schostakowitschs Elfte Sinfonie in Düsseldorf

Alina Ibragimova und Michael Sanderling nach dem Konzert der Düsseldorfer Symphoniker in der Tonhalle Düsseldorf. (Foto: Susanne Diener)

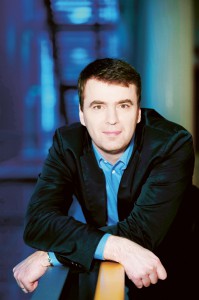

Bei Michael Sanderling, trifft zu, was oft nur als Lobpreis-Rhetorik zu klassifizieren ist: Er ist ein geborener Schostakowitsch-Dirigent. Zu erleben war die konzentrierte Rhetorik, der tiefinnerliche Ernst, den er den Sinfonien mitgibt, jetzt in der Düsseldorfer Tonhalle in einem Konzert mit den Symphonikern.

Michael Sanderling kam 1967 in Ost-Berlin zur Welt, er ist Sohn des Dirigenten Kurt und der Kontrabassistin Barbara Sanderling. Sein Vater hat nicht nur eine Reihe Schostakowitsch-Sinfonien mit dem Berliner Sinfonie-Orchester und anderen aufgenommen, er war auch eng mit dem Komponisten aus der Sowjetunion befreundet. Sanderling erinnert sich in einem Interview an die „sehr eindrückliche Persönlichkeit“ mit der besonderen Stimme und der angespannten, fast angsteinflößenden Mimik. Zum Biographischen – das für sich gestellt ja noch nicht viel aussagt – tritt ein Eintauchen in die Musik von klein an hinzu. Als deren Höhepunkt hat Sanderling mit der Dresdner Philharmonie alle 15 Sinfonien Schostakowitschs aufgenommen: Zeugnisse einer intensiven Beziehung, die aus beharrlichem Studium und aus tief verwurzelter Liebe lebt.

In diesem Jahr begeht die musikalische Welt am 9. August den 50. Todestag des Komponisten. Anlass für eine große Werkschau mit allen Sinfonien und Solokonzerten vom 15. Mai bis 1. Juni im Gewandhaus Leipzig. Da mitzuziehen, fällt schwer, aber auch die Orchester und Konzerthäuser in der Rhein-Ruhr-Region setzen ihre Schwerpunkte. So hielt es die Philharmonie in Essen im Februar mit dem Zweiten Klavierkonzert mit Anna Vinnistkaya und den Streichquartetten Nummer eins und neun mit dem Jerusalem Quartet.

Präsent, aufmerksam, klangpoliert

Die Symphoniker in Düsseldorf würdigten Schostakowitsch mit der Elften Sinfonie mit Sanderling am Pult – ein Konzert, das zum Ereignis geriet. Nicht nur, weil die Düsseldorfer sich präsent, aufmerksam und klangpoliert wie selten dieser expressiven Musik widmen. Michael Sanderling gelingt es, dem Orchester die subtilen Facetten, aber auch die plakativen Momente dieser beschreibenden, manchmal wie Filmmusik wirkenden Komposition zu entlocken. Denn mit der klassischen Form hat Schostakowitsch wenig im Sinn. Nur die vier Sätze erinnern an das früher unabdingbare Gerüst; der Inhalt schildert, statt motivisch-thematische Entwicklungen zu forcieren. Die Themen beruhen auf Arbeiter- und Revolutionsliedern; der letzte Satz zitiert mit typisch ironischem Hintersinn die „Warschawjanka“ aus der Zeit, als die Polen gegen Russland um ihre Selbständigkeit kämpften.

Mit dem Titel „1905“ hat der Komponist der Sinfonie einen historischen Bezugspunkt gegeben: den Volksaufstand des 9. Januar 1905 in Sankt Petersburg, den der Zar mit brutaler Gewalt beenden ließ. Schostakowitsch hatte jedoch eher den niedergeschlagenen ungarischen Aufstand von 1956 im Sinn, als er das Werk ein Jahr später schrieb – eine Konnotation, die damals auf keinen Fall offen zutage treten durfte.

Schostakowitsch wäre jedoch nicht einer der führenden Komponisten des 20. Jahrhunderts, hätte er lediglich sinfonische Filmmusik entworfen. Zwischen allen vier Sätzen gibt es motivische Verzahnungen, erklingen Reminiszenzen an bereits Gehörtes oder Details, die in einem späteren Satz musikalisch bedeutsam werden. Sanderling gestaltet die Balance der Klänge so, dass die strukturierenden Elemente hervortreten, stört aber nicht den „erzählenden“ Fluss der Entwicklung.

Solistische Herrlichkeiten

Große Geste, aber nicht viel zu erzählen: Alina Ibragimova mit den Düsseldorfer Symphonikern in der Tonhalle Düsseldorf. Michael Sanderling und das Orchester überzeugten dagegen mit Schostakowitschs 11. Sinfonie. (Foto: Susanne Diener)

Dabei kann er sich auf die Symphoniker verlassen. Das gespannte Pianissimo der Streicher zu Beginn mit seinen engen Intervallen schafft Atmosphäre, statt Melos oder gar eine Thematik vorzugeben, wird aber im Lauf der Sinfonie zu einem wiederkehrenden Motiv im Geschehen. Trompetensignale, kleine Trommel, Pauken, dann die Holzbläser mit einer ersten Melodie – das sind allmählich aufgebaute, sich intensivierende Bausteine. Mahler grüßt von ferne, und Sanderling erweist sich als Meister des atmosphärischen Spannungsaufbaus. Immer wieder nimmt er auch die Steigerungen der Dynamik zurück, damit er die Reserven an dramatischen Knotenpunkten voll ausspielen kann. Die explodieren im zweiten Satz, der die Hetzjagd und das Massaker an den Arbeitern schildert, mit Trommelgerassel wie MG-Salven, jagenden Streichern, gellenden Bläsern – und dann gespenstischer Ruhe.

Im dritten Satz mit der Überschrift „Ewiges Andenken“ hören wir die tiefen Streicher wie aus einem Guss, einen düster-erhabenen Choral, große, weite Melodielinien und – stets plastisch geschichtet – das Ostinato-Fundament der Musik. Das riesige Aufbäumen des letzten Satzes mündet in Glocken – ob Sieges- oder Totenglocken, das bleibt offen. Das Düsseldorfer Orchester glänzt als Ganzes, aber auch in solistischen Herrlichkeiten wie der Bassklarinette, dem Fagott oder der sensibel den Ton stufenden Blechbläserabteilung.

Strangulierter Lyrismus

Etwas erzählen sollte auch das Violinkonzert Ludwig van Beethovens, das Sanderling vor die Elfte stellte – aus seiner Sicht eine sinnige Wahl, weil er zwischen Schostakowitsch und Beethoven das einigende Band einer gesellschaftlich bewusst agierenden Musik erkennt. Die Solistin Alina Ibragimova beginnt zu den noch etwas metallharsch klingenden Violinen des Orchesters mit einem vorsichtigen, fast zärtlichen Ton, filigran, aber gefestigt. Sie hält den Kontakt mit Konzertmeister Dragos Manza, interagiert mit dem Orchester, bettet ihr Instrument in den Klang ein.

Aber es gelingt ihr nicht, im Laufe des ersten Satzes den Ton zu befreien: Ihr Forte weitet sich nicht strömend, sondern bliebt anämisch, bricht nicht aus stranguliertem Lyrismus aus. Am schönsten fließt noch das Larghetto des zweiten Satzes; im dritten bleiben Schwung und wilde Kadenz-Entschlossenheit unbefreit. Der Charakter der Bekenntnismusik, der das Konzert mit Schostakowitsch verbinden könnte, will sich nicht zeigen.

______________________

Mehr von Schostakowitsch in der Region

Schostakowitsch steht in der Region noch mehrfach auf den Programmen in Oper und Konzert: Die Deutsche Oper am Rhein zeigt am 30. März und an weiteren Terminen im April und Mai die konzentrierte, auf Beiwerk verzichtende Inszenierung Elisabeth Stöpplers von „Lady Macbeth von Mzensk“ mit dem eindrucksvollen Dirigat von Vitali Alekseenok. In Köln spielt das Gürzenich-Orchester am 6., 7. und 8. April unter Eliahu Inbal die 15. Sinfonie. Die Achte steht am 6., 7. und 11. Mai auf dem Programm des Sinfonieorchesters Münster unter Golo Berg. Am 10. Mai spielt Lahav Shani mit Musikern des Israel Philharmonic und der Münchner Philharmoniker das g-Moll-Quintett op. 57 im Konzerthaus Dortmund.

Am 5. Juni ist das Jerusalem Quartet in der Tonhalle Düsseldorf zu Gast mit Schostakowitschs Streichquartett Nr. 12. Am 8. und 9. Juni erklingt in Köln die Fünfte mit dem Gürzenich-Orchester unter dem designierten neuen Kapellmeister Andrés Orozco-Estrada. Joseph Trafton dirigiert am 17. Juni das Philharmonische Orchester Hagen mit der Zehnten. Beim Klavier-Festival Ruhr gibt es dann einen Schostakowitsch-Schwerpunkt mit Evgeny Kissin. Am 2. Juli spielt er in der Tonhalle Düsseldorf die h-Moll-Sonate op. 61 und eine Auswahl aus den Präludien und Fugen; am 7. Juli ist er im Anneliese Brost Musikforum Ruhr Bochum zu Gast. U.a. mit Gidon Kremer (Violine) spielt Kissin dort die letzten Werke, die Schostakowitsch vor seinem Tod 1975 komponiert hat.

Im Kurort Gohrisch in der Sächsischen Schweiz finden von 26. bis 29. Juni die 16. Internationalen Schostakowitsch Tage statt. Info: https://www.schostakowitsch-tage.de/

Weitere Informationen zu Dimitri Schostakowitsch auf der Seite der Deutschen Schostakowitsch-Gesellschaft: https://www.schostakowitsch.de/