Witz, Tempo, Herz: Paul Abrahams Operette „Märchen im Grand-Hotel“ hat Premiere in Dortmund

Große Show im Opernhaus in Dortmund: Matthias Störmer als verliebter Zimmerkellner Albert und das Tanzensemble in Paul Abrahams „Märchen im Grand-Hotel“. Die Bühne gestaltet Alexandre Corazzola, die Kostüme stammen von Vanessa Rust. Probenfoto von Björn Hickmann.

„Mein Ziel ist es, dass an diesem Abend wirklich eine Energiewelle von der Bühne in den Zuschauerraum schwappt“, wünscht sich Regisseur und Choreograf Jörn-Felix Alt. Mit „Märchen im Grand-Hotel“ hat er in Dortmund den passenden Wellentreiber.

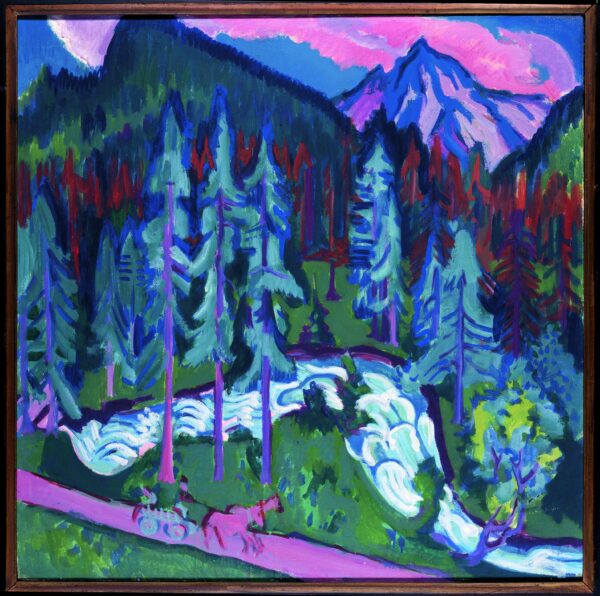

„Märchen im Grand-Hotel“ gehört nicht zur populären Trias, mit der Abraham ab 1930 die Unterhaltungsszene im krisengeschüttelten Berlin aufmischt. Dort versprüht zuerst „Viktoria und ihr Husar“, in Leipzig uraufgeführt, ihren exotischen Charme mit Schauplätzen in Rußland, Japan und Ungarn.

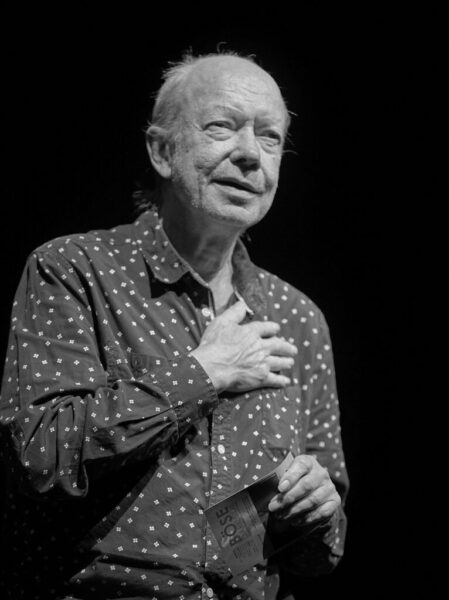

Der junge Paul Abraham auf einer historischen Fotografie.

Ein Jahr später geht es noch fantastischer zu: „Die Blume von Hawaii“ entführt nach einem Probelauf 1931 in Leipzig das Berliner Publikum zum Träumen in eine Klischee-Südsee und nach Paris. Auf die Premiere von „Ball im Savoy“ im Großen Schauspielhaus in Berlin 1932 fällt dann schon der Schatten der aufkommenden braunen Diktatur, wegen der Abraham im Frühjahr 1933 nicht nur seine mondäne Villa in der Fasanenstraße, sondern auch seine Position als König der Jazz-Operette und Schöpfer unsterblicher Schlager räumen muss.

Der Jude Abraham teilt das Schicksal so vieler seiner Berufskollegen: Er emigriert, fühlt sich zunächst in Budapest sicher und bringt in Wien 1934 das „Märchen im Grand-Hotel“ und in Budapest 1936 die Fußball-Operette „Roxy und ihr Wunderteam“ heraus – sein letzter Erfolg, an den er später nach der Flucht über Paris in die USA nicht mehr anknüpfen kann. „Märchen im Grand-Hotel“ war nach dem Zweiten Weltkrieg vergessen. Erst Barrie Kosky, der Abrahams Werke wiederentdeckt und an der Komischen Oper Berlin vorgestellt hat, gab den Impuls für zahlreiche Inszenierungen in den letzten Jahren, so für die szenische deutsche Erstaufführung in Mainz 2018 und Produktionen u. a. in Hannover, Meiningen, Dresden, Cottbus, Duisburg, Hof und Würzburg.

Gute Voraussetzungen für einen spritzigen Abend

Die Operette Paul Abrahams bietet alle Voraussetzungen für einen spritzigen Abend: Eine verzwickte, so witzige wie sentimentale Story am mondänen Schauplatz an der Côte d’Azur und Musik vom Allerfeinsten, vom Walzer bis zu den neuesten Modetänzen der Dreißiger Jahre. Die musikalische Einrichtung der Abraham-Experten Henning Hagedorn und Matthias Grimminger (Solobassklarinettist der Dortmunder Philharmoniker) verspricht einen sensiblen, stilistisch aufmerksamen Umgang mit dem Original. Da muss nichts dahinplätschern, da stimmt alles für eine elektrisierende Show mit „Witz, Tempo und sehr viel Herz“.

Was ist das für ein Märchen, das Paul Abraham und seine Top-Textdichter Alfred Grünwald und Fritz Löhner-Beda dem Wiener Publikum von 1934 erzählen wollten? Zunächst müssen sich alle Personen der harten Realität stellen: Die spanische Infantin Isabella und ihr Hofstaat leben im Exil – ähnlich wie viele deutsche Geflüchtete in der Nazizeit –, aber in einem Grand-Hotel in der Filmmetropole Cannes. Sie sind komplett pleite, wie sich herausstellt; eine Erkenntnis, die sich erst allmählich in den Köpfen durchsetzt.

Das Tanzensemble und Nina Weiß als amerikanische Filmmogultochter Marylou. Foto: Björn Hickmann

So gut wie bankrott ist auch der amerikanische Filmproduzent Sam Makintosh. Ihm fehlt einfach eine Super-Story für einen neuen Film. Tochter Marylou hat eine erlösende Idee: Die hochmögende Gesellschaft in Cannes könnte doch ihr eigenes Schicksal in einem neuen Film selbst spielen. Eine Idee, die altem Adel nicht schmeckt. Aber dann kommen die finanzielle Not, die Liebe und manch andere Verwicklung. Am Ende sind alle märchenhaft happy, oder?

Der Emigrant Abraham spielt in dieser Operette mit Motiven, die Neugier und Sehnsüchte wecken: ein mondänes Hotel, blaublütige Gesellschaft, die Magie des Films und des amerikanischen Jetsets, schließlich das alte Motiv der Liebe zwischen Oben und Unten. Dazu der geschickte Einsatz von zwei Ebenen, die sich im Stück immer wieder schneiden: das authentische Leben und seine Darstellung (und Verfremdung?) im damals modernen Medium Film. Für Koji Ishizaka am Pult der Dortmunder Philharmoniker und den Regie-Debütanten Jörn-Felix Alt, die Dortmunder Sängerriege und das achtköpfige Tanzensemble eine temporeiche Herausforderung.

Info: Paul Abrahams „Märchen im Grand-Hotel“ hat Premiere am 24. Januar. Weitere Vorstellungen am 1., 18., 27. Februar; 6., 20. März; 11., 16., 19. April; 1., 10., 17., 29., 31. Mai und 27. Juni. Karten im Netz oder telefonisch unter (0231) 50 27 222.