Wunderbare Welt der Waldameisen – Fotografien im Dortmunder Naturmuseum

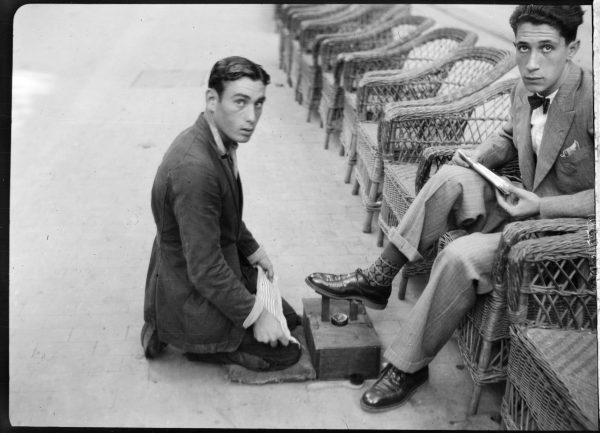

In Hessen aufgenommene Fotografie einer roten Waldameise (Arbeiterin), die wissenschaftlich Formica polyctena heißt und in Lebensgröße etwa 7 Millimeter misst. (Foto: © Ingo Arndt)

Es sind phänomenale Bilder, die der international renommierte Tierfotograf Ingo Arndt von seinen Expeditionen in die Welt der Waldameisen mitgebracht hat. Da sieht man etwa eine größere Gruppe dieser Tiere, die Ameisensäure versprüht, als sei’s ein prächtiges Silvesterfeuerwerk. Oder man beobachtet – weit, weit überlebensgroß – wie eine Ameisenkönigin Eier legt. Einen solchen Moment muss man erst einmal erhaschen und sodann adäquat ins Bild setzen.

Derlei fotografische Kunststücke sind jetzt im Dortmunder Naturmuseum zu sehen. „Waldameisen – Superheldinnen auf sechs Beinen“ heißt die neue, in sieben Kapitel unterteilte Sonderausstellung. Rund 41 großformatige Fotografien geben erstaunliche Einblicke in die wunderbare Welt der Ameisen. Manche Bilder sind sorgsam aus Hunderten von Einzelstücken zusammengesetzt: Nur auf diese Weise sind Größe und Schärfe vereinbar. Andernfalls wären sie so „verpixelt“, dass nichts mehr zu erkennen wäre.

Matriarchat mit alsbald „nutzlosen“ Männchen

Noch wunderbarer als die fotografischen Künste stellen sich Leben und Alltag der Ameisen dar. Auf Ingo Arndts Fotos erscheinen die Ameisen z. B. als Architektinnen, Jägerinnen, Gärtnerinnen und Viehhalterinnen. Museums-Mitarbeiter Dr. Oliver Adrian erläutert, dass die Gesellschaft der Waldameisen ein striktes Matriarchat sei, daher auch die feminine Titel-Bezeichnung „Superheldinnen“. Die Königin und Millionen dienstbarer Arbeiterinnen (gleichsam aufgeteilt in „Innen- und Außendienst“ für Materialbeschaffung, Brutpflege etc.) haben eindeutig Vorrang und leben ungleich länger als die nach Begattung und Befruchtung quasi „nutzlosen“ Männchen, die nur wenige Wochen überstehen, während die weiblichen Exemplare der Gattung 6 bis 20 Jahre alt werden können.

Heizen der Hügelbauten mit Körperwärme

Bevor Ingo Arndt seine Ameisen-Fotografien überhaupt anfertigen konnte, musste er sich erst einmal solides Wissen über diese Tiere aneignen. Dazu arbeitet er – auch bei sonstigen Projekten – eng mit Fachwissenschaftlern zusammen. Was sich dabei im Falle der Ameisen zeigt, ist wahrlich spektakulär: Wenn Waldameisen in ihren ausgeklügelten, bis zu 2 Meter hohen Hügelbauten aus der Winterstarre erwachen, drängen sie millionenfach zum Sonnenlicht. Die dabei entstehende Körperwärme nutzen sie, um anschließend das Innere des Baus zu „heizen“ – hinein und hinaus, immer und immer wieder, bis die Innentemperatur der Behausung stimmt. Sie kommunizieren übrigens vorwiegend über Duftdrüsen und durch Berührung mit ihren Fühlern.

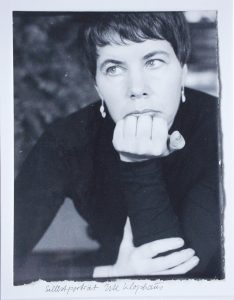

Nein, die Waldameise reitet nicht auf dem glänzend blauen Laufkäfer, sondern sie zerlegt das tote Geschöpf zwecks Nestbau. (Foto: © Ingo Arndt)

„Umzüge“ im Gefolge des Klimawandels

Nicht genug mit der Heizperiode im Frühjahr: In die Hügel haben die Ameisen zuvor ein System von Lüftungsschächten eingebaut, die für ausgeglichene Klimatisierung sorgen sollen – wie die Ameisen denn generell ein sehr empfindliches Gespür für klimatische Feinheiten und Temperaturschwankungen haben. Im Falle zu starker Veränderungen wechseln sie zunächst die „Etagen“ im Hügel oder ziehen mit Sack und Pack gänzlich um. So sind im Gefolge des Klimawandels schon massenhafte Ameisen-Wanderungen beobachtet worden. Zu kleinteilig darf man sich das nicht vorstellen: In Argentinien soll gar eine über rund 6000 Kilometer sich erstreckende, vielfach vernetzte Superkolonie von Ameisen existieren.

Vorbildlicher Straßenbau und Verkehrsführung

Der Mensch kann von den perfekt organisierten Ameisen-„Staaten“ offenbar eine Menge lernen. So gibt es inzwischen Verkehrsprojekte, die in manchen Punkten den vorbildlich effektiven „Straßenbau“ der Ameisen nachzuahmen suchen. Geradezu irrwitzig mutet es allein schon an, dass und wie das immens dichte Gewimmel der Ameisen dennoch „unfallfrei funktioniert“. Sollten sich da etwa auch wertvolle Hinweise auf Stau- und Karambolagen-Vermeidung in unseren Städten finden?

Ein Naturmittel gegen Bakterien

Bei einem kundig angeleiteten Rundgang (den die Bildtexte in der Schau nur ansatzweise ersetzen können) kommt man aus dem Staunen kaum heraus. So nutzen Waldameisen Baumharz als antibakterielle Barriere, sprich: Sie postieren die Substanz so, dass alle Artgenossen auf ihren Wegen in den Ameisenbau hinüber müssen und somit besser gegen Bakterien gefeit sind. Zu vermuten steht, dass sich auch die Pharma-Industrie einen solchen Effekt zunutze gemacht hat. Auch haben die ungemein feingliedrigen Greifwerkzeuge der Ameisen bionische Entwicklungen angeregt, die zunehmend in der (Roboter)-Chirurgie Verwendung finden dürften.

Freundliche Symbiose mit Blattläusen

Die Arbeiterinnen tun alles Erdenkliche, um ihre Königin vor Unbill zu schützen. Gelegentlich kommt es vor, dass ganze Ameisenvölker einander bekriegen, dass es veritable Invasionen in „feindliche“ Ameisenhügel gibt. Hauptfeinde sind jedoch einige Vogelarten, bestimmte Käfer, Spinnen und manchmal Wildschweine. Nicht ganz ohne Eigennutz „befreundet“ sind die Ameisen hingegen mit den Blattläusen, an deren Sekret (Honigtau) sie sich laben. Daher verteidigen die Ameisen sie auch gegen Marienkäfer. Mehr noch: Sind die Pflanzen, auf denen sich Blattläuse tummeln, nicht mehr so ergiebig, tragen die Ameisen sie bereitwillig zu vitaleren Gewächsen.

Die Biologie und das Soziale

Nicht zuletzt Beobachtungen des Ameisendaseins haben die Soziobiologie hervorgebracht, welche das soziale Leben dieser und anderer Wesen erforscht. Auch in Deutschland gibt es einige Lehrstühle der sicherlich spannenden Fachrichtung. Apropos Forschung: Es gibt Experten, die Ameisenhügel Schicht für Schicht fachgerecht abtragen, sie zeitweilig ins Labor bringen und die (schon seit rund 200 Jahren unter Naturschutz stehenden) Tiere mitsamt Hügel nach vollbrachten Experimenten wieder genau so in den Wald setzen, wie sie sie abgeholt haben. Bei Robert Lembkes heiterem Beruferaten („Was bin ich?“) wäre damals wohl niemand auf diesen Spezialisten-Job gekommen.

Der vielfach preisgekrönte Fotograf Ingo Arndt, ständig weltweit (u. a. für Zeitschriften wie Geo oder National Geographic und zahlreiche Buchprojekte) unterwegs, ist derzeit in Chile tätig und konnte daher nicht zur Eröffnung seiner Ausstellung nach Dortmund kommen. Am 2. Juli (19 Uhr) aber wird er das Museum besuchen, einen Vortrag und eine Führung absolvieren. Naturinteressierte sollten sich das nicht entgehen lassen.

„Waldameisen – Superheldinnen auf sechs Beinen“. Naturmuseum Dortmund (Münsterstraße 271). Bis 28. September 2025, Eintritt Sonderausstellung 4 Euro (ermäßigt 2 Euro), ständige Sammlung kostenlos. Öffnungszeiten Di bis So 10-18 Uhr, Mo geschlossen.

dortmund.de/naturmuseum

Mail: naturmuseum@stadtdo.de / Tel.: 0231/50-24 856.

P. S.: Zur Ausstellung gehört auch ein Kinderbereich, in dem Ameisen aus Pfeifenputzern und Bleistiften gebastelt oder gemalt werden können.