Zwischen Symbolismus und Sozialkritik: Engelbert Humperdincks Opern-Rarität „Königskinder“ in Gelsenkirchen

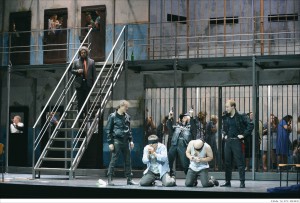

Angekommen im Milieu: Tobias Glagau (links, Besenbinder), Petro Ostapenko (Spielmann) und Urban Malmberg (Holzhacker). (Foto: Bettina Stöß)

Die Erlösung erblüht aus dem Buch: Als die Gänsemagd in Engelbert Humperdincks „Königskinder“ nach einem Gebet den Bann der Hexe zerreißen kann, wächst aus den aufgeschlagenen Seiten eine Wunderblume. Es ist einer der poetischsten Momente in Tobias Ribitzkis Inszenierung dieser selten gespielten Oper am Musiktheater im Revier in Gelsenkirchen.

Kathrin-Susann Brose hat für das symbolistische Kunstmärchen von Elsa Bernstein-Porges, geschrieben unter dem Pseudoym „Ernst Rosmer“, einen Raum gestaltet, der einen Preis verdient hätte – den für das bisher hässlichste Bühnenbild der Saison. Die gelbbraune Halle im Anna-Viebrock-Stil erinnert an unwirtliche Bauten der Siebziger, könnte ein Bahnhof oder auch eine Uni-Aula sein, ist mit einer breiten Treppe schräg im Hintergrund und ein paar Parkbänken möbliert.

Ein Ort ohne Menschlichkeit

Das hat sicherlich seinen Sinn, denn die Welt, in der die Gänsemagd als leicht alternativ kostümiertes Mädchen isoliert von herumhetzenden Passanten leben muss, ist alles andere als anziehend. „Hellabrunn“, die Stadt, die sich einen Herrscher wünscht, obwohl es allen gut geht, ist ein Ort ohne Menschlichkeit, ohne Empathie, ohne Liebe. Aber im Lauf der drei Stunden verliert die Bühne ihre Kraft und wird zur Falle, die Ribitzkis Figuren einfängt und nicht mehr freigibt.

Bele Kumberger als Gänsemagd in Engelbert Humperdincks Oper „Königskinder“. (Foto: Bettina Stöß)

Die Folge sind nicht nur überflüssig wirkende Gänge – etwa, wenn die Treppe erreicht oder von einer bestimmten Seite begangen werden soll –, sondern auch eine Statik, die der Entwicklung der Personen im Weg steht. Man spürt die Absicht und wartet auf die Erfüllung, allein, die stellt sich nicht ein: Der Reifungsprozess der Gänsemagd von der kindlichen zu einer sich selbst bewussten Persönlichkeit erschließt sich fast ausschließlich über das Requisit Buch. Auch der junge Mann, der den Anstoß für die Selbstüberschreitung des Mädchens gibt, erliest sich aus den Seiten die Selbstwerdung: „Bin ich als Königssohn geboren, zum König muss ich mich selber machen.“

Dem poetischen Bild mangelt es an Tiefenschärfe

Der Mob von Hellabrunn, der die Königskinder nicht erkennt und aus der Stadt jagt, zerfleddert das Buch und zerstreut seine Blätter. Das sind bedeutungsvolle, ausinszenierte Chiffren, die aber den unentschiedenen Regie-Zugriff auf die Personen nicht ausgleichen. Vor allem der geheimnisvolle Spielmann – mit der ambivalenten roten Feder des Teufels, der Abenteurer und der freien, fahrenden Leute am Hut – bleibt seltsam blass; die Hexe identifiziert Ribitzki mit der Wirtstochter und gibt deren sexuellen Zudringlichkeiten damit eine schärfere Dimension, profiliert sie dann aber nicht ausreichend als Kontrahentin des Spielmanns.

Auch die Hellabrunner Gesellschaft, die etwa David Bösch in Frankfurt als grimmige Parabel einer selbstgenügsamen Gesellschaft erzählt hat, kommt über die mehr oder weniger pragmatische Choraufstellung nicht hinaus. Der Kältetod auf der Parkbank in wirbelndem Schnee bleibt ein poetisch-trauriges Bild ohne Tiefenschärfe.

Rasmus Baumann spielt die musikalischen Trümpfe aus

Bleibt die Inszenierung also ein nur halb eingelöstes, sich durch manche Länge quälendes Versprechen, spielt Rasmus Baumann die Humperdinck-Trümpfe mit der Neuen Philharmonie Westfalen gewinnend aus: Da qualifizieren sich die Wagner-Anklänge von den „Meistersingern“ bis zum „Tristan“ deutlich als nach-wagnerische Entwicklungen, da zeigt sich ebenso klar, wo sich Humperdinck vom übermächtigen Vorbild losreißt.

Die detaillierte Durcharbeitung dieser Partitur, die klangliche Raffinesse und ihre großräumigen Entwicklungen lassen „Königskinder“ dem Dauerbrenner „Hänsel und Gretel“ als überlegen erscheinen. Baumann braucht zwar einige Zeit, bis das Orchester seinen handfesten, wenig subtilen Klang an die feineren Lasuren Humperdincks angepasst hat, dann aber lässt er die aufrauschenden melodischen Motive ebenso frei atmend ausmusizieren wie er die innigen und melancholischen Momente des Zurücknehmens ausmodelliert. Schade um die Striche!

Bele Kumberger (Gänsemagd) und Almuth Herbst (Hexe). (Foto: Bettina Stöß)

Merklich forcierte Lautstärke

Martin Homrich stellt sich als Königssohn einer anspruchsvollen Zwischenfachpartie, die er allerdings ohne Reserven angehen muss. Die Folge ist dann merklich forcierte Lautstärke und wenig gestalterischer Spielraum. Am Ende bewundert man eher Mut und Standfestigkeit seines Tenors. Auch Bele Kumberger, als Gänsemagd eine berührende Erscheinung, kann nicht verhehlen, dass sie die dramatischen Aufstiege in die Höhe an ihre Grenzen führen. Wenn sie sich lyrisch-frei fühlen kann, gestaltet sie mit subtilen Farben und deutlich entspannter.

Almuth Herbst hat als Hexe satte, sarkastische, sichere Töne; als Wirtstochter kämpft sie mit der Position: Es wäre wohl doch besser, beide Partien mit einer je eigenen Sängerin zu besetzen. Petro Ostapenko, aus Nürnberg nach Gelsenkirchen gekommen, qualifiziert sich mit prachtvollem Bariton für künftige größere Partien; den Charakter des Spielmanns kann er dennoch nicht über die schwachen Konturen der Regie hinaus entschiedener profilieren.

Urban Malmberg weiß, wie er bei der opportunistischen Figur des Holzhackers den Zug ins Hartherzige verstärkt; Tobias Glagau bleibt als Besenbinder ganz sein blasser Schatten. John Lim füllt die Nebenfigur des Wirts engagiert aus. Alexander Eberle hat den Gelsenkirchener Opernchor für den zweiten Akt sattelfest gemacht; den pauschalen Klang aus dem Hintergrund der Bühne kann er nicht parieren. Tadellos auch der von Zeljo Davutovic einstudierte Kinderchor.

Plädoyer für eine vergessene Generation

Alles in allem gehören Humperdincks „Königskinder“ nicht zu den starken Produktionen der letzten Jahre in Gelsenkirchen. Das ist bedauerlich, denn die Oper selbst hat jede Bemühung verdient. Steht sie doch als Werk deutungsoffen zwischen Symbolismus und Sozialkritik und musikalisch für eine Epoche, die sich nach oder gegen Wagner positionieren und vor dem Hintergrund der aufbrechenden Moderne um innovative Lösungen bemühen musste. Zu dieser vergessenen Generation, die im Licht einer neuen Rezeption geprüft werden müsste, gehört nicht nur der Humperdinck-Schüler Siegfried Wagner, der im nächsten Jahr seinen 150. Geburtstag feiern könnte; sondern etwa auch der langjährige Strauss-Vertraute Ludwig Thuille, ambivalente Komponisten wie Max von Schillings und Hans Pfitzner oder die französischen Vertreter des „Wagnerisme“. Ein weites Feld – und der Neugier des Generalintendanten Michael Schulz wäre es zuzutrauen, dass er uns aus dieser Fülle noch einige Trouvaillen zu entdecken gibt!

Vorstellungen am 2., 8., 14. und 26. Dezember 2018, 12. Januar, 24. Februar, 3. März 2019.

Info: https://musiktheater-im-revier.de/#!/de/performance/2018-19/koenigskinder/