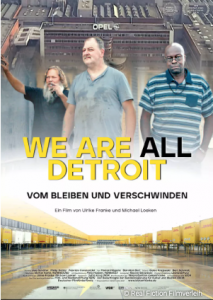

„Nichts ist, das ewig sei“: Bewegender Film über Detroit, Bochum und die Vergänglichkeit

Verblasster Schriftzug – Als die Buchstaben auf dem geschlossenen Bochumer Opel-Werk nur noch schemenhaft sichtbar waren… (Foto/Filmstill: © loekenfranke Filmproduktion)

Kaum zu glauben, aber offenkundig: Das anno 1643 in deutscher Sprache verfasste, barocke Vergänglichkeits-Gedicht „Es ist alles eitel“ von Andreas Gryphius scheint sich staunenswert genau zur desolaten Situation in der einstigen US-Autometropole Detroit zu fügen. „Seems like he got it“, sagt einer von denen, die vor der Kamera ein paar Worte aus der englischen Übersetzung vorgelesen haben. Ja, er hat’s im Grunde wohl schon damals verstanden, dieser Herr Gryphius, der solche gültigen Zeilen geschrieben hat:

„Was itzund prächtig blüht, soll bald zertreten werden.

Was itzt so pocht und trotzt, ist morgen Asch und Bein.

Nichts ist, das ewig sei, kein Erz, kein Marmorstein.

Itzt lacht das Glück uns an, bald donnern die Beschwerden.“

Es ist ein famoser Einstieg in den Film „We are all Detroit. Vom Bleiben und Verschwinden“, der an diesem Donnerstag (12. Mai) in ausgewählten Programmkinos der Republik startet (siehe den Nachspann dieses Beitrags). Die fast zweistündige Dokumentation stellt die überaus missliche Lage in Detroit neben jene in Bochum, wo bekanntlich das Opel-Werk dicht gemacht wurde. Inwieweit sind die Verhältnisse vergleichbar? Können Bochum und das Ruhrgebiet etwas aus den Zuständen in Detroit lernen – und wäre es möglich, dass umgekehrt Bochumer Impulse auf Detroit einwirken?

Cadillac und andere Legenden

In Detroit wurden Legenden wie der Cadillac gebaut. Doch seit die großen, früher so stolzen und weltweit renommierten Fabriken von General Motors (GM) bis Packard geschlossen haben, ist es ein Jammer um die einst prosperierende Stadt und ihre Bewohner.

Das in Witten ansässige Regie-Duo Ulrike Franke / Michael Loeken, das schon mit dem Film „Göttliche Lage“ (zum sozialen Wandel durch den Dortmunder Phoenixsee auf einem vorherigen Stahlwerks-Areal) beeindruckte, hat diesmal beiderseits des Atlantiks recherchiert und bei den einfühlsamen Sondierungen starke Bilder eingefangen. Bemerkenswert zumal, welche Valeurs sie den verfallenden Fabrikhallen und dem tristen Ödland abgewinnen. Stellenweise scheint es, als wären die Bauten beseelte Wesen. Mit Wehmut sieht man die kilometerweit sich erstreckenden Industrie-Wüsteneien mitsamt der ringsum maroden Infrastruktur. Sarkasmus geht auch: Von „ruin porn“ (Ruinen-Porno) spricht ein Fremdenführer in den einsturzgefährdeten Fabrikhallen. Aas lockt die Geier an.

Krise? Doch nicht bei General Motors!

Ein ehemaliger GM-Ingenieur erzählt, dass der Konzern die Signale des Niedergangs nicht an sich herankommen ließ. Krise? Doch nicht bei General Motors! Wir scheitern doch nicht. „We’re too good to fail.“ Mussten die Konzerne und ihre Manager sich für all die Misswirtschaft verantworten? Nichts da! Das Kapital ist einfach weitergezogen, um andernorts aufzublühen und sodann abermals Verheerungen anzurichten.

Helden des Alltags und erste Hoffnungsschimmer

Hüben wie drüben hat das Filmteam Menschen befragt, die seit Jahrzehnten in den Autofabriken gearbeitet oder deren Mitarbeiter verköstigt bzw. sonstwie versorgt haben; Menschen, die nun seit geraumer Zeit unter dem Verfall der Urbanität leiden, aber auch solche, die (allmählich) neue Hoffnung schöpfen oder sogar ein gänzlich neues Leben begonnen haben. So haben sich einige Bewohner Detroits auf Gartenbau und Pflanzenzucht verlegt, um durch dieses „Zurück zur Natur“ auch persönlich zu reifen und ihren vergammelten Stadtteil wieder ein Stück lebenswerter zu machen. Der Verkauf von Obst und Gemüse sichert ein bescheidenes Einkommen. Da scheint so etwas wie konkrete Utopie auf. Überhaupt ist es geradezu heroisch, wie manche Leute dem Niedergang, wie sie der jahrelang vorherrschenden Gewalt- und Drogenkriminalität etwas entgegensetzen. Tatsächlich zeigen sich nun endlich erste Hoffnungsschimmer, es kehrt wieder Leben in manche Quartiere ein. Freilich sind es überwiegend andere Leute, die da kommen: „Hipster“, sagt einer etwas ratlos. Sei’s drum? Oder keimt da bereits die nächste Verlustgeschichte? Wait and see.

Den Geldströmen ihren Lauf lassen

An vielen Ecken und Enden der US-Millionenstadt hat sich seit langer Zeit kaum etwas getan. Hunderttausende haben die Gegend verlassen. Grundstücke haben für Spottpreise die Besitzer gewechselt, aber die meisten Investoren blieben untätig, so gut wie nichts ist vorangekommen. Da möchte man den Bochumer Weg loben, wo millionenschwere öffentliche Fördermittel in die Herrichtung des vormaligen Opel-Areals fließen und wahrhaftig erste Neubauten entstanden sind, so etwa ein gigantisches DHL-Paketzentrum. Auch eine Reisegruppe aus Detroit bewundert in Bochum derlei Fortschritte und ersehnt Ähnliches für daheim. Doch in den Staaten läuft die Chose anders, dort lässt man den Geldströmen noch weitaus ungehemmter freien Lauf. NRW fördert den Umbau in Bochum, Michigan kümmert sich hingegen nicht ums Schicksal von Detroit.

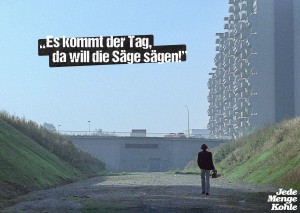

Eine grässliche „Blechbüchse“

Doch Vorsicht! Die bei Pressekonferenzen und Eröffnungen skizzenhaft eingefangene Selbstbeweihräucherung der politisch Verantwortlichen in Bochum (Projekt „Mark 51.7″) hat offenbar eine Kehrseite. Da gibt ein DHL-Sprecher auf Nachfrage zu, dass zwar zunächst 600 Arbeitsplätze entstehen, man aber auch schon darüber nachdenke, wie Roboter mehr Aufgaben übernehmen könnten. Außerdem vertritt jemand eine nachvollziehbare Gegenposition: Der Bochumer Architektur-Professor Wolfgang Krenz findet die knatschgelbe DHL-„Blechbüchse“ grässlich. So etwas Durchschnittliches stehe doch überall herum, während eine rund 500 Meter lange und weltweit nahezu einmalige Opel-Fabrikhalle unbedingt erhaltenswert gewesen wäre – als mächtiges Zeichen und ebenso ästhetisches wie lebensweltliches Statement fürs unbeugsame Selbstbewusstsein des Reviers.

Zur Erinnerung: Das 1962 fertiggestellte Bochumer Opel-Werk verhieß dem Ruhrgebiet in der Zechenkrise sichere Arbeitsplätze anderer Sorte. Den jetzigen neuerlichen „Strukturwandel“ sehen Anwohner und frühere Opel-Arbeiter mit sehr gemischten Gefühlen, Zuversicht und Skepsis halten sich die Waage. Jedenfalls kann das zögerliche Vorgehen in Detroit wohl keine ernsthafte Alternative sein.

Menschen, die sich „irgendwie“ durchbringen: der Inhaber des Baumarktes (rechts) und ein befreundeter Kunde, der gerade seine behinderte Tochter verloren hat… (© loekenfranke Filmproduktion)

Begegnungen mit einem „anderen Amerika“

Eine ausgesprochene Stärke des in den US-Passagen deutsch untertitelten Films ist es, die betroffenen Menschen freimütig für sich sprechen zulassen. Daraus entstehen einige bewegende „Erzählungen“, so etwa die Geschichte(n) eines liebenswert kernigen Typen, der seit Jahrzehnten im Detroiter Autobezirk eine Art Tante-Emma-Baumarkt (Schraubenhandel & Artverwandtes) betrieben hat und nun den Laden schließen muss, weil alle Welt nur noch online kauft. Diesem auf seine ganz eigene Art lebensweisen Mann könnte man sehr lange zuhören. Solche Begegnungen sind vielleicht gar geeignet, in unseren Köpfen ein etwas anderes „Amerika“-Bild entstehen zu lassen. Das gilt auch für die Imbisskellnerin, die sich – zeitweise parallel mit zwei Jobs – mühsam über Wasser hält (Hungerlohn: 3,20 Dollar pro Stunde ohne Trinkgeld) und an der Heroinsucht ihres Sohnes verzweifelt: „It is the door to hell.“ Da möchte man heulen.

Generell zeigt sich, welche Verheerungen das mangelhafte US-Sozialsystem angerichtet hat. Massenhaft campieren Obdachlose unter den Brücken, der Film zeigt dieses Elend aus diskreter Distanz. Der Himmel oder was auch immer bewahre uns vor dem weiteren Fortgang solcher Entwicklungen.

______________________________

Der Film läuft u. a. hier:

Bochum, endstation (Wallbaumweg 108): endstation-kino.de

Bochum, Casablanca (Kortumstraße 11, im „Bermuda-Dreieck“): casablanca-bochum.de

Dortmund, Sweet Sixteen im „Depot“ (Immermannstraße 29): sweetsixteen-kino.de

Essen, Filmstudio Glückauf (Rüttenscheider Str. 2): filmspiegel-essen.de

Münster: Cinema/Kurbelkiste (Warendorfer Str. 45-47): cinema-muenster.de

…und vielleicht auch in Eurer Stadt.