Ein äußerst konservatives Verständnis von Kunst – Sammlung des Bundes zeigt ihre Neuerwerbungen in Bonn

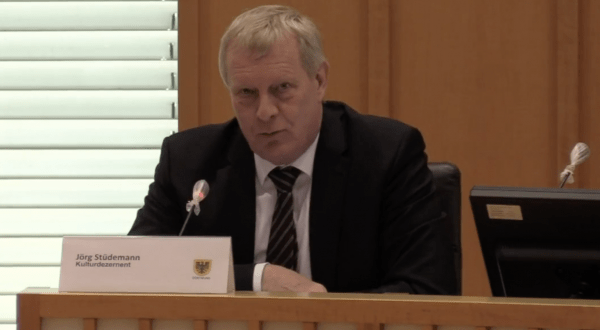

„Question #2: When Are We Right“ und „Question #2: When Are We Wrong?“ von Isaac Chaong Wai (2021) (Foto: Mick Vincenz, 2022 © Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland GmbH)

Und anschließend überlegt man, was wirklich überwältigend war. Spontan eigentlich: Nichts. Oder vielleicht der große hölzerne Guckkasten von Dirk-Dietrich Henning, in dem er in großer räumlicher Tiefe Bildebenen montiert hat, Ausgeschnittenes überwiegend in Schwarzweiß, eine Fleißarbeit. Der französische Titel ließe sich in etwa mit „Schwäche der Leichtgläubigen“ übersetzen, und darunter kann man sich ja eine Menge vorstellen. Große Holzkiste also, eindrucksvoll. Aber sonst?

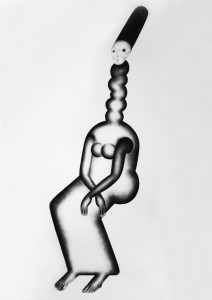

Der Titel dieses Bildes gab der Kunstschau den Namen: „Identität nicht nachgewiesen“ wurde, so der Ausstellungskatalog, einer Frau aus Afrika auf den Ablehnungsbescheid gestempelt, als sie versuchte, ein Bankkonto zu eröffnen. (Bild: Bussaraporn Thongchai, Courtesy the artist, Sammlung des Bundes)

Soeben wurde besichtigt, was zwei Auswahlgremien in den Jahren 2017 bis 2021 für die Sammlung des Bundes vorwiegend wohl auf Kunstmessen in Köln, Berlin und Basel zusammengekauft haben, 170 von insgesamt 360 Arbeiten. 4,5 Millionen wurden ausgegeben, was nicht zu kritisieren ist. Doch die Kunst selbst – oder sagen wir besser, der offenbar zugrundegelegte Kunstbegriff – wirkt doch ausgesprochen mager und ausschnitthaft. Kunst ist, daran läßt diese Kunstschau keinen Zweifel, was man an die Wand hängen, auf die Erde stellen, schlimmstenfalls auf die Wand projizieren oder über einen Fernsehbildschirm laufen lassen kann. Wand anmalen geht auch noch. Als inhaltlichen Anspruch formuliert Susanne Kleine, Kuratorin dieser Ausstellung, im Vorwort des Kataloges den Anspruch, den man an die Werke stellte: „Diversität, Toleranz und gesellschaftliche und persönliche Hinterfragungen sind Kriterien, nach denen die Werke ausgesucht worden sind“. Der Souverän, repräsentiert durch die Auswahlkommission, mag es demnach brav und handzahm.

Auch das könnte Kunst sein

Aber wenigstens fragen möchte man doch einmal, wo all die anderen Kriterien geblieben sind, die spannende, berührende Kunst ebenfalls ausmachen können -–Erotik beispielsweise, Wut, Spontaneität, Provokation, vielleicht aber auch Verspieltheit und Obsession, oder die Hingabe an Form und Material. Und natürlich das, was ein verbaler Kriterienkatalog eben nicht adäquat beschreiben kann, was ahnt und raunt und diffus bleibt.

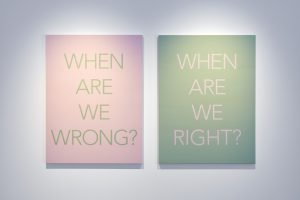

Zuzanna Czebatul: „Siegfried’s Departure“ (2018) (Foto: CAC Futura Prag, Zuzanna Czebatul/Sammlung des Bundes)

Künstler und Werk

Der Kunstbegriff, auf den man hier stößt, ist extrem konservativ. Er kennt nur die Spielpaarung Künstler und Werk, gerade einmal Zweiergruppen sind im Teilnehmerverzeichnis noch auszumachen. Längst jedoch, es genügt ein Blick in die nähere Nachbarschaft, gibt es eine umfangreiche Kunstproduktion jenseits der hier übermäßig bemühten Schemata, die sich nicht sonderlich um die althergebrachten Fachabteilungen kümmert. Man denke da beispielsweise an Künstlergruppen wie „Rimini Protokoll“, der man mit Arbeiten wie „Urban Nature“ im Theater ebenso begegnen kann wie im Museum oder bei einem Musikfestival; oder an das „Zentrum für politische Schönheit“, dessen gewiß nicht immer geschmackvolle Aktionen doch nicht nur politische Demonstrationen sind, sondern eben auch Hervorbringungen mit ästhetischen Qualitäten. Erinnert sei auch an das indonesische Künstlerkollektiv ruangrupa, das in diesem Jahr die Documenta in Kassel kuratiert.

Die Rolle der Kuratoren

Hier wäre übrigens, ganz beiläufig, die Stelle, an der man sich zudem über den Einfluß der Kuratoren auf Kunstproduktion und –präsentation ein paar kritische Gedanken machen könnte, aber das führte im Moment wohl zu weit. Gleichwohl: Müßte man nicht auch für sie, die Kuratorinnen und Kuratoren, ein warmes Plätzchen in der Bundeskunsthalle reservieren?

Bild aus der Fotoserie „The Last Drop – Indien, Westbengalen“ von Anja Bohnhof (2019) (Bild: © Anja Bohnhof/Sammlung des Bundes)

Schließlich, und die Liste könnte durchaus noch länger werden, fehlt das, was mit eher unklarer Kontur als Computerkunst bezeichnet wird – mehr oder weniger geschickte Versuche, dem monströsen Thema IT (oder in letzter Zeit, schlimmer noch: KI) mit einer analog rezipierbaren künstlerischen Beschäftigung zu begegnen. Im Dortmunder Hartware Medienkunstverein im Kulturzentrum „U“, dies nur am Rande, ist in einer schön zusammengestellten Ausstellung zu sehen, wie sich vorwiegend jüngere Künstlerinnen und Künstler dem Thema annähern (Besprechung in den Revierpassagen). Nicht jeder Versuch ist Gold, doch schon der Versuch ist zu preisen. In Bonn gibt es zu diesem Thema nur weißes Rauschen.

„Hochdrücken“ von Kristina Schmidt (2018) (Bild: © Kristina Schmidt/Sammlung des Bundes)

Erwartet wird Haltung

„Es läßt sich beobachten, daß heute verstärkt Stimmen zu Wort kommen, Haltungen sich abzeichnen, Persönlichkeiten unterstützt werden, die sich besonders gut darauf verstehen, das fragile System unserer Gesellschaft, Demokratie und unseres Planeten zu durchleuchten“, schreibt Bundeskunsthallen-Intendantin Eva Kraus im Vorwort zum Katalog. Große Worte, kaum zu widerlegen. Aber natürlich läßt sich dieser Trend eben deshalb beobachten, weil entsprechend ausgesucht wurde. Blickt man auf den Kunstmarkt, wie er sich beispielsweise in Versteigerungen darstellt, erhält man ein gänzlich anderes Bild von Marktwert und Relevanz der Kunst – übrigens auch im drei- oder vierstelligen Euro-Bereich.

Man vermißt die prominenten Zeitgenossen

Kuratorinnen und Kuratoren kamen in der ersten Auswahlperiode vom Hamburger Bahnhof in Berlin, vom Kunstmuseum Stuttgart, der Kunsthalle Bielefeld, der Insel Hombroich und der Bundeskunsthalle selbst; im zweiten Durchgang von den Kunstsammlungen Chemnitz, dem Münchener Museum Brandhorst, dem Kunstverein für Mecklenburg und Vorpommern in Schwerin, dem Kunstverein Braunschweig, dem Westfälischen Kunstverein in Münster und der Städtischen Galerie im Münchener Lenbachhaus. Die Künstler sind dem Verfasser dieser Zeilen mit zwei, drei Ausnahmen unbekannt, und in 20 Jahren, so steht zu befürchten, werden sie dem Großteil des Publikum immer noch unbekannt sein. Warum gibt es in einer nationalen Kunstsammlung keinen aktuellen Neo Rauch? Oder einen Jonathan Meese? Oder einen anderen oder, nota bene, eine andere? Nur als Beispiel. Eine „Sammlung des Bundes“, deren Name auch Anspruch wäre, sollte über Werke der deutschen Künstlerprominenz verfügen können.

- „Identität nicht nachgewiesen – Neuerwerbungen der Sammlung zeitgenössischer Kunst der Bundesrepublik Deutschland“

- Bundeskunsthalle Bonn

- Bis 3. Oktober 2022

- www.bundeskunsthalle.de