Die Zähne des Haifischs: Vor 125 Jahren wurde der Komponist Kurt Weill geboren

Kurt Weill (li.) und Bert Brecht. (Foto: Kurt-Weill-Fest Dessau)

Ernste Musik? Unterhaltungsmusik? Dieser Unterscheidung gab es für Kurt Weill nicht. Für ihn gab es nur „gute und schlechte Musik“. Verwirklicht hat er dieses Konzept, mit dem er die Grenzen zwischen „hoher“ und „populärer“ Kunst niederriss, 1928 mit dem Sensationserfolg der „Dreigroschenoper“. Gemeinsam mit Bertolt Brecht schuf der 28-Jährige dieses Meisterwerk des musikalischen Theaters, das zu den größten Bühnenerfolgen des 20. Jahrhunderts gehört.

Von Anhalt an den Broadway

Der am 2. März 1900 geborene Sohn des Kantors der jüdischen Gemeinde in Dessau ging diesen Weg nicht freiwillig. Schon 1933 floh er vor den Nazis nach Paris; zwei Jahre später emigrierte er mit seiner Frau Lotte Lenya in die USA. Weill gelang es, jenseits des großen Teichs Fuß zu fassen. Er tauchte tief in die amerikanische Kultur ein, wollte ein durch und durch „amerikanischer“ Komponist werden. Ab 1936 baute er eine stetige Musical-Karriere auf, die von „Johnny Johnson“ über die Erfolgsstücke „Lady in the Dark“, „A Touch of Venus“ und „Street Scene“ bis zu seiner „musikalischen Tragödie“ mit dem Titel „Lost in the Stars“ 1949 führt. Über der Arbeit zu einem Musical nach Mark Twains „Huckleberry Finn“ erlitt Weill einen Herzinfarkt, an dessen Folgen er vor rund 75 Jahren, am 3. April 1950 starb.

Prägende Zeit in Lüdenscheid und Berlin

Weills musikalische Entwicklung begann früh: Schon in der Schulzeit in Dessau schrieb er erste kleine Kompositionen und betätigte sich als Liedbegleiter. Mit achtzehn Jahren ging er nach Berlin und studierte u.a. Komposition bei Engelbert Humperdinck. Seine Suche nach Neuem hätte ihn beinahe zu Arnold Schönberg nach Wien geführt, aber die prekäre Situation seiner Familie – sein Vater hatte die Stellung als Kantor der jüdischen Gemeinde in Dessau verloren – zwang den Neunzehnjährigen zum Geldverdienen.

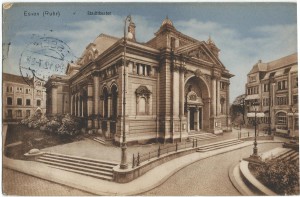

Seine erste Stelle fand er am Friedrich-Theater seiner Heimatstadt Dessau als Korrepetitor unter dem damaligen musikalischen Leiter Hans Knappertsbusch. Dessen autoritärer Stil ließ den jungen Weill bei erster Gelegenheit das Weite suchen. Ende November 1919 trat er ein Engagement als Kapellmeister am Stadttheater Lüdenscheid an. Dort sollte er viel über den Alltagsbetrieb eines Theaters lernen, fand er doch die „typischen Verhältnisse einer ‚Schmiere‘ vor, wie Weill-Biograf Jürgen Schebera beschreibt.

Seiner Schwester Ruth berichtet Weill in Briefen vom anstrengenden Alltag an einem kleinen Dreispartentheater, wo fast in jeder Woche eine Premiere stattfinden musste: „Du kannst Dir denken, wie ich zu tun habe. Sonntag nachmittag ,Fledermaus‘, abends ,Cavalleria rusticana‘, Montag nachmittag ,Zigeunerbaron‘, abends Premiere einer neuen Operette. Wie ich mit den Proben fertig werden soll, ist mir schleierhaft …“. Und ein anderes Mal beklagt er sich: „Morgen habe ich wieder Premiere, eine furchtbar dreckige Gesangsposse ‚Im 6. Himmel‘ …“. Dennoch: In Lüdenscheid, so erinnert er sich Jahre später in den USA, habe er erkannt, „dass das Theater meine eigentliche Domäne werde würde“.

Meisterschüler bei Busoni

Weill blieb nicht lange in Lüdenscheid; Ende Mai war die Spielzeit zu Ende. Sein Vater hatte eine neue Stelle angetreten; Weill strebte nach Berlin zurück und hatte Glück: Ferruccio Busoni nahm ihn Ende 1920 als einen von fünf Meisterschülern in seine neue Kompositionsklasse auf. Die Zeit in der brodelnden Kulturmetropole sollte für Weill prägend werden. Als Student schrieb er bereits sein Streichquartett h-moll, eine Suite für Orchester und 1921 eine einsätzige Symphonie No. 1. Andere seiner frühen Werke sind verloren.

Weill hielt daran fest, dass seine große Begabung die Arbeit für die Bühne sei. Mit 22 Jahren schrieb er die Musik zu einer Ballettpantomime „Zaubernacht“. Darin geht es um einen Kindertraum: Sobald Jungen und Mädchen eingeschlafen sind, kommt die Zauberin und lässt Spielsachen und Märchenfiguren lebendig werden. Partitur und Stimmen waren verschollen und wurden zufällig in der Yale Universität wiederentdeckt. Erst 2010 wurde das Stück beim Musikfest Stuttgart wieder aufgeführt. Eine Kritik würdigte die Musik: „Weill verwendet genial alle Möglichkeiten seiner Zeit, arbeitet mit atonalen Passagen, lässt die Streicher in schönster Walzerseligkeit schluchzen, imitiert den Neoklassizismus, aber auch die harmonischen Errungenschaften der Zweiten Wiener Schule.“

Ein „Ruhrepos“ mit Bertolt Brecht

Nach der erfolgreichen Aufführung seiner ersten Oper „Der Protagonist“ lernte Weill im April 1927 Bertolt Brecht kennen. Ihr erstes großes gemeinsames Projekt hätte eine monumentale „Ruhroper“ werden sollen, deren Konzept bereits im Juni 1927 weit gediehen war. „Das Ruhrepos soll sein ein künstlerisches Dokument des rheinisch-westfälischen Industrielandes, seiner eminenten Entwicklung im Zeitalter der Technik, seiner riesenhaften Konzentration werktätiger Menschen und der eigenartigen Bildung moderner Kommunen. Da nun aber der ganze Aufbau des Ruhrgebiets für unsere Zeit charakteristisch ist, soll das Ruhrepos gleichzeitig ein Dokument menschlicher Leistung unserer Epoche überhaupt sein“, umreißt Brecht die künstlerische Absicht des Projekts.

Kurt Weill hatte für die Musik sehr konkrete Vorstellungen: Sie schließe „alle Ausdrucksmittel der absoluten und der dramatischen Musik zu einer neuen Einheit zusammen“, schreibt er kühn. Geplant seien keine „Stimmungsbilder“ oder „naturalistische Geräuschuntermalung“. Sondern die Musik präzisiere Spannungen der Dichtung und der Szene in Ausdruck, Dynamik und Tempo. Abgeschlossene Orchesterstücke sollten als symphonische Vor- und Zwischenspiele dienen. Arien, Duette, Ensemblesätze, kleinere Instrumentengruppen oder über den Raum verteilte Chöre mit ihren Instrumenten, aber auch Songs mit Jazz-Rhythmus oder „kammermusikalische Stücke komischer Art“ waren vorgesehen. Mit Filmen und Lichtbildern des Filmregisseurs Carl Koch sollte das Werk ein „neues Ineinanderarbeiten von Wort, Bild und Musik“ begründen.

Das Projekt scheiterte an der antisemitischen Hetze nicht zuletzt in der Presse und an provinziellen Ressentiments gegen die Berliner Kultur, während das Mahagonny-Songspiel Weills und Brechts im Juli 1927 in Baden-Baden einen Skandal-Erfolg erlebte. Drei Jahre später hatte die aus dem Songspiel entwickelte Oper „Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny“ in Leipzig ihre sensationelle, aber bereits von den Nationalsozialisten massiv gestörte Uraufführung. Ein Jahr nach diesem wohl größten Theaterskandal der Weimarer Republik endete Weills Zusammenarbeit mit Brecht: Weill wollte sich mit der für ihn allzu restriktiven Rolle der Musik in Brechts politischem Theater nicht abfinden.

Gegen das Illusions- und Gefühlstheater

Für Brecht und Weill war es erklärtes Ziel, Formen des bürgerlichen Theater- und Opernbetriebs aufzubrechen und nach neuen Wegen zu suchen. In „Mahagonny“ sah Kurt Weill den Versuch, „das Wesen unserer Zeit von innen her zu beleuchten“. Er traf sich mit Brechts Intention, der damals verkündete: „Wenn man sieht, dass unsere heutige Welt nicht mehr in das Drama passt, dann passt das Drama eben nicht mehr in die Welt.“ Weill stand der herkömmlichen Form der Oper, dem Illusions- und Gefühlstheater, ebenso kritisch gegenüber: „Wenn also der Rahmen der Oper eine derartige Annäherung an das Zeittheater nicht verträgt, muss eben dieser Rahmen gesprengt werden.“

Vor diesem Skandal lag jedoch noch der Riesenerfolg der „Dreigroschenoper“: Die Story aus dem Gauner- und Proletenmilieu bedeutete für Weill nicht nur den endgültigen Schritt in eine neue Art von Musiktheater, sondern – ganz prosaisch – das Ende aller finanziellen Sorgen. Bis heute sind die Songs weltberühmt, allen voran die Moritat von Mackie Messer: „Und der Haifisch, der hat Zähne …“.

Passend zum Weill-Jubiläumsjahr 2025 bringt die Oper Bonn ab 6. April Brecht und Weills „Die Dreigroschenoper“ in einer Neuinszenierung von Simon Solberg. Daniel Johannes Mayr dirigiert. Termine: 6., 8., 20. April; 10., 29. Mai; 1., 8., 17., 19. Juni; 3., 9. Juli. Tickets im Internet unter www.theater-bonn.de oder telefonisch unter (0228) 77 8008.

Noch bis 16. März findet in Weills Heimatstadt Dessau das Kurt Weill Fest unter dem Motto „Farben des Lebens“ mit 72 Veranstaltungen statt. Info: www.kurt-weill-fest.de