Abermals Promi-Faktor im Osthaus Museum: Nach Sylvester Stallone ist Bryan Adams an der Reihe – als vielseitiger Fotograf

In Hagen gibt sich die internationale Prominenz aus vermeintlich museumsfremden Bereichen die Klinke in die Hand.

Noch für dieses Wochenende (bis 20. Februar) sind Gemälde des weltbekannten Hollywood-Stars Sylvester Stallone im Osthaus Museum zu sehen. Und sogleich beginnt am Sonntag eine neue Schau der Rock- und Pop-Größe Bryan Adams. Der wiederum verdingt sich seit längerer Zeit auch als beachtlicher Fotograf.

Es sieht fast so aus, als sei dieser Ansatz das neue Konzept des Museumsleiters Tayfun Belgin. Darüber ließe sich trefflich diskutieren. Jedenfalls versichert Belgin, der Name Stallone habe spürbar die Besuchszahlen gesteigert. Genaueres möchte er aber noch nicht verraten. Schließlich käme ja noch dieses Wochenende hinzu…

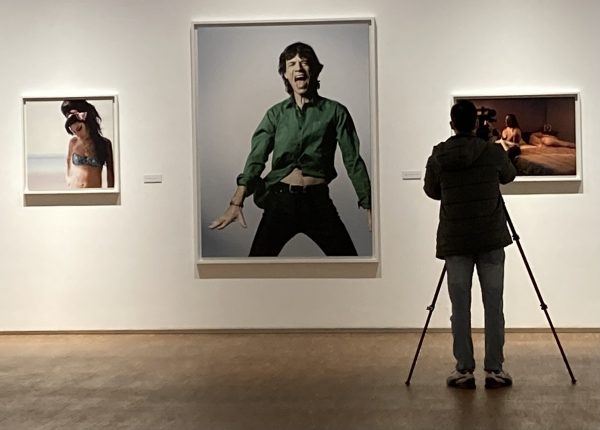

Blick in die Hagener Ausstellung – hier mit Bryan Adams‘ Porträts von Mick Jagger und Amy Winehouse. (© Bryan Adams / Ausstellungs-Foto: Bernd Berke)

Weltstars, Obdachlose und Verwundete

Bryan Adams hatte – wie man sich denken kann – relativ leichten Zugang zu seinesgleichen, sprich: zu zahlreichen anderen A-Promis wie zu Beispiel Mick Jagger, Amy Winehouse, Linda Evangelista, Kate Moss, Ben Kingsley oder auch Wim Wenders, Helmut Berger und den Mannen von Rammstein. Dabei sind Fotografien entstanden, die mitunter durchaus Ikonen-Qualitäten haben. Selbst der Queen hat Adams anno 2008 im Buckingham Palace ein besonderes Lächeln abgewonnen. Sie sitzt ganz entspannt auf einem Stuhl, neben ihr stehen zwei Paar Gummistiefel, als wollte sie sich gleich nach der Fotositzung rustikal auf den Weg machen.

Adams‘ großformatig ausgestellte Motive für den berühmt-berüchtigten Pirelli-Kalender 2022 (längst nicht mehr so lasziv wie ehedem) kommen hinzu. Erstmals darf ein Museum solche Bilder zeigen.

Noch ungleich eindrucksvoller ist freilich die ganz andere Seite des Fotografen Bryan Adams, der uns schmerzlich frontal mit Bildnissen von Obdachlosen (Serie „Homeless“) oder fürchterlich Kriegsversehrten (Serie „Wounded: The Legacy of War“) konfrontiert, die in Afghanistan und im Irak gekämpft haben. Das sind Ansichten, die man erst einmal aushalten muss.

Bryan Adams: „Exposed“. Osthaus Museum, Hagen, Museumsplatz 1. Vom 20. Februar bis zum 24. April. Di-So 12-18 Uhr. Tel.: 02331/207 3138.

Mitte März will sich Bryan Adams seine Hagener Ausstellung persönlich anschauen.

______________________________

Nachtrag am 24. Februar: Die Bilder der Kriegsversehrten bekommen noch einmal akutere Bedeutung, nachdem Russland die Ukraine überfallen hat.