Das „Opernhaus des Jahres“ Frankfurt zeigt „Le Nozze di Figaro“ als schwerelose Komödie

Danylo Matviienko (Graf Almaviva) und Elena Villalón (Susanna) in der Frankfurter Neuinszenierung von Mozarts „Hochzeit des Figaro“. Foto: Barbara Aumüller

Im Frankfurter Opernhaus atmet alles Leichtigkeit. Thomas Guggeis, neuer GMD als Nachfolger von Sebastian Weigle dirigiert zum Einstand Wolfgang Amadeus Mozarts so leichtfüßiges wie gewichtiges Meisterwerk „Le Nozze di Figaro“.

Sein blonder Schopf hebt sich über die Brüstung des Grabens. Rötlich schimmern die Haare, rucken im Rhythmus eines Körpers, der dem Orchester Signale setzt. Eine Hand erscheint, dreht sich, winkt, zeigt, kommandiert, schlängelt sich um ein scheinbar ohne Widerstand bewegliches Gelenk. Das diskret alle Nuancen ausspielende Orchester zieht so federnd und flexibel mit, als würde Rossini den Musikern Bögen, Tasten, Klappen, Ventile und Schlägel führen.

Und Tilmann Köhlers Regie kleidet Beaumarchais‘ und da Pontes untergründig aufgeladene Komödie entsprechend in gewichtslose Beweglichkeit, bei der die jungen Darsteller mit Freude und Witz dabei sind. Bedeutung wird nicht vorgezeigt, nicht aufgesetzt, sondern ergibt sich wie von selbst aus der Bewegung eines Augenblicks, einem betonten Gang, einer kräftiger nuancierten Geste. Nichts wirkt schwer, wir blicken auf keine Atlanten, die das Gewölbe einer Deutung zu tragen hätten. Sogar das Finale lässt einen „glücklichen“ Ausgang offen: Der fast schon genetische Pessimismus heutigen Post-Regietheaters ist lustvoll mit leichter Hand gebannt. Das tut, gerade bei Mozarts quirliger, nervöser, manchmal hyperaktiver Musik richtig gut!

Schmerz in luftigem Gewand

Die sich beißenden Farben der Kostüme zeigen: keine Harmonie zwischen Graf und Gräfin (Adriana González). Foto: Barbara Aumüller

Das heißt nun nicht, dass Köhler die verschattete Seite der Medaille gnadenlos trivial wegleuchtet. Die kindlich-feine Verzweiflung der – reizend gesungenen – Barbarina Karolina Bengtssons lässt ahnen, wie sich Schmerz in luftiges Gewand hüllen kann. Und wenn die Gräfin in sattem Rot ihrer Robe auftritt, weht Melancholie durch den Saal. Thomas Guggeis wandelt dann die musikalischen Haltung hin zu einem träumerischen Impressionismus, den Adriana González auch vokal verströmt, wenn sie ihre Piano-Phrasen korrekt auf den Atem legt und sich nicht, wie manches Mal im Ensemble, auf zweifelhaft gelagerte Töne verlässt.

Aber auch dieser Hauch der anderen, der seelenmörderischen Welt strömt schwerelos: Die Qual enttäuschter Liebe trägt ja für die Außenwelt oft komische Züge; das Weh der bitteren Erkenntnis einer verdorbenen Lebenschance muss nicht zwangsläufig Betroffenheit oder Empathie auslösen. Das ordnet die Figur der Gräfin Rosina in die Komödie ein, macht aber ganz behutsam auch ihre endlose Einsamkeit spürbar. Wenn sich solche feinsten Charakter-Schattierungen vermitteln, ist Regie – auch ohne spektakulären Zugriff – gelungen.

Auch Thomas Guggeis kann im Graben getrost auf Spektakel verzichten. Er versteht die endlosen Achtelketten Mozarts als den dynamischen Triebimpuls der Musik, die vorwärts strebt, keine Pause einlegen will. Das passt zum Tempo der Musik, die ja „presto“ drängt und drängt und selbst im Innehalten den nächsten Impuls zum Lospreschen kaum zurückhalten kann. Guggeis macht aber auch deutlich, wo dieser hurtige Fluss auf Klippen stößt und scharfe Kanten umspülen muss: Die Bläser grätschen scharf dazwischen, wenn sich Figaro und Susanna in die Wolle kriegen, und die Dissonanzen im Umgang der Personen hallen nicht nur in Kostümen von Susanne Uhl, sondern auch im Orchester deutlich wider.

Ungeduldige Energie hat ihren Preis

Bei all der luftigen Präzision, dem ziselierten Tempo, das die Streicher des Frankfurter Opern- und Museumsorchesters vorlegen, den lichtvollen Bläserakkorden und den sanft, aber mit Kontur getupften Staccati ist es kein Wunder, dass Guggeis nach dreieinhalb Stunden herzlich gefeiert wird. Aber man hört auch, dass der jugendliche Überschwang und die ungeduldige Energie einen Preis haben: Die Ouvertüre gerät überraschend flach, das Wechselspiel von Flöten und Klarinetten auf der einen aufsteigenden, Oboe und Horn auf der anderen absteigenden Seite bleibt beiläufig, die Doppelachtel der Bläser in Takt 16 und 17 sind nicht deutlich artikuliert, so wie zuvor die Violinen ihre Mini-Verzierungen nicht ausformen können.

„Presto“ ist, das ist den Mozart-Tempolimitgegnern á la Currentzis immer wieder vorzuhalten, eben eine Musizierhaltung, und keine Anweisung, sich das „Blaue Band“ der Orchesterrennen zu holen. Ein organischer Atem lässt selbst bei raschestem Puls Zeit, Melodie zu formen und Details zu modellieren. Schnappatmung verbreitet nur Hektik. Und das ist keine Frage der Virtuosität des Orchesters, dessen Mitglieder wohl in allen Taktschnellen den Kopf über Wasser halten können. Guggeis vergibt sich so manche Chance, den Klang plastisch zu gestalten, die Haltung zu wechseln, mit der Varietät des Tempos Ausdruck zu gestalten. Aber so, wie er dirigiert, wie er dann wieder den Sinn von Ensembles, von ariosen Momenten, von Rhythmus-Coups Mozarts erfasst, mag man getrost sagen: Kommt noch!

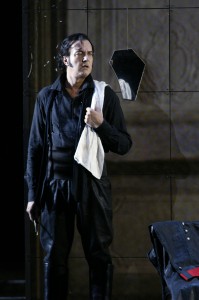

Was Guggeis als glückliche Wahl für die Oper Frankfurt qualifiziert, ist seine Expertise im Umgang mit den Sängern. Es ist ein Vergnügen zu beobachten, wie klar er durch komplexe Ensembles führt, wie er den Menschen auf der Bühne hilft, wie er dadurch Präzision und souveräne Leichtigkeit erreicht, auch, wie er selbst am Flügel die Rezitative mit witzigen Erinnerungsmotiven verziert. So kann Kihwan Sim seinen klangvollen Bassbariton frei entfalten und seinem Konkurrenten, dem Grafen von Danylo Matviienko Paroli bieten. „Non piu andrai“, von ausnehmend aparten Bläsern veredelt, vertrüge deutlicher ironische Farben in der Stimme. Matviienko hebt dagegen mit seiner stimmlichen Eleganz hervor, dass er das Spiel der Geschlechter durchaus als solches verstehen will, manchmal vordergründig gefasst, aber nie harmlos.

Vollendete Studie eines Zwischenwesens

Ganz zeitgenössisch, auch im Kostüm: Kelsey Lauritano (links) mit der Gräfin (Adriana González) als Cherubino – ein Wesen ohne festgelegte Geschlechtssignale. Foto: Barbara Aumüller

Kelsey Lauritanos Cherubino ist eine vollendete Studie eines Zwischenwesens, das sich im Labyrinth der Geschlechter erst orientieren muss. Die Sängerin gestaltet eher hell und brillant als mit sanften Mezzorundungen; ihr „Non so piu cosa son …“ huscht wie ein Irrwisch vorbei, ein rastloser Spuk ohne die Chance, auf differenzierte Artikulation. Auch „Voi che sapete“ könnte Lauritano sicher bewusster ausformen, würde ihr der Dirigent eine Spur mehr Zeit geben. Elena Villalón brilliert als Susanna in den Ensembles mit einer fabelhaften Sprach-Musik-Sensibilität. Zwischendurch will es ihr nicht gelingen, die Stimme im Körper zu halten – die Töne werden spitz und kopfig. Aber ihre Arie im vierten Akt ist ein Musterbeispiel bewussten, makellosen Singens.

Dass Frankfurt nicht umsonst zum wiederholten Mal den Titel „Opernhaus des Jahres“ eingeheimst hat, ist nicht nur der exquisiten Spielplanpolitik von Intendant Bernd Loebe zu verdanken, sondern auch seiner Ensemblepflege. Die zeigt sich in diesem „Figaro“ von ihrer besten Seite: Die kleineren, dennoch wichtigen Rollen sind mit der leuchtenden Cecilia Hall als Marcellina, dem wunderbar diskret polternden Donato di Stefano als Bartolo, dem fast zu schönstimmigen jungen Tenor Magnus Dietrich als Basilio und dem bewährten Franz Mayer als Antonio durchweg vorzüglich besetzt. Sie alle nutzen die Chance des neutralen Bühnenkastens von Karoly Risz, der sich mit raumhohen Drehlamellen durchlässig oder verschlossen geben kann: Hier triumphieren nicht die Szenerie, nicht die Atmosphäre, sondern die Darsteller.

Weitere Vorstellungen: 12., 14., 21. Oktober; 28., 30. Dezember 2023; 5., 7., 18., 21. Januar 2024. Info: https://oper-frankfurt.de/de/spielplan/le-nozze-di-figaro_3/