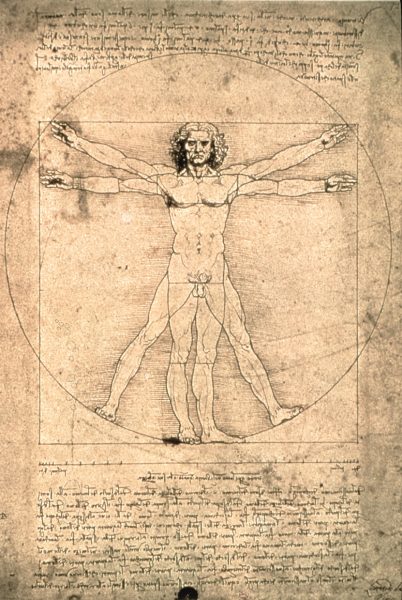

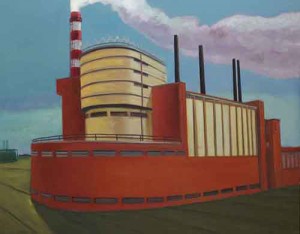

Auch so ein berühmtes Bild, von Leonardo exakt mit Feder und Tinte erfasst: „Der Mensch des Vitruv“ (um 1490). (Galleria dell’Accademia, Venedig / Institut für Kulturaustausch, Tübingen)

Eigentlich muss man das nicht klarstellen, doch sei’s drum: Tayfun Belgin, Direktor des Hagener Osthaus-Museums, hält also spaßeshalber fest, dass in seinem Haus weder die „Mona Lisa“ noch die „Anna selbdritt“ oder „Das Abendmahl“ zu sehen sind, obwohl die neue Ausstellung doch von Leonardo da Vinci handelt.

Na, sicher: Solche weltberühmten Bilder könnte man nimmermehr ausleihen, auch wenn man weder Mühen noch Kosten scheut. Außerdem ist die Malerei gar nicht Leonardos Hauptbeschäftigung gewesen, heute werden ihm lediglich rund 20 Gemälde zugeschrieben. Den Großteil seiner Zeit auf Erden (1452-1519) hat er mit teilweise visionären Erkundungen und Erfindungen zugebracht, die ihrer Zeit sehr weit voraus waren. Genau damit befasst sich die Schau – anhand von 119 handkolorierten Faksimile-Skizzen und von 25 Modellnachbauten, die recht exakt Leonardos Entwürfen folgen.

Das Ausstellung-Konvolut stammt vom Tübinger „Institut für Kulturaustausch“ (Leitung: Maximilian Letze). Anlass des Hagener Gastspiels der Wanderschau ist der 500. Todestag Leonardos. Der Aufbau der Ausstellung wirkt nur auf den ersten Blick womöglich etwas dröge. Sobald man sich aufs Thema einlässt, entsteht ein Sog.

Nach einer Leonardo-Skizze gebaut: Modell eines Hubschrauber-Vorläufers. (Foto: Bernd Berke)

Der 1485 skizzierte Fallschirm funktioniert tatsächlich

Und siehe da: Die allermeisten Ideen des Universalgenies funktionieren tatsächlich, sie sind staunenswert ausführbar; so etwa auch ein Fallschirm, der einen sicher zu Erde bringt. Der Fallschirmspringer Adrian Nicholas hat es anno 2000 am eigenen Leibe ausprobiert, die Ideenskizze stammt von 1485!

Leonardo hat sich seinerzeit auch Gedanken über einen Hubschrauber-Vorläufer und eine Art Flugdrachen gemacht. Wahrlich, das waren Gedankenflüge sondergleichen, wenn auch die beiden zuletzt genannten Apparaturen sich zu Leonardos Zeit noch nicht dauerhaft in die Lüfte erhoben haben. Immerhin wandelte das Genie auch hierbei auf den richtigen Wegen. Unter anderem hatte Leonardo dafür intensive Studien zum Vogelflug absolviert. Pendant im anderen Element: Bevor er sich mit Schiffen befasste, widmete er sich genauesten Untersuchungen zur Wasserströmung.

Hin und her zwischen vielen Projekten

Die Ausstellung ist zwar thematisch recht säuberlich gegliedert, doch das täuscht über die wohl ziemlich chaotische, demiurgische Arbeitsweise Leonardos hinweg, der stets an einigen Projekten zugleich arbeitete, gar vieles ergriff und zwischendurch manches beiseite legte. Es ist ja überhaupt kaum zu glauben, über welche verschiedenen Gegenstände Leonardo da Vinci fundiert nachgedacht und dabei immer wieder geistiges und technisches Neuland entdeckt hat. In der Anatomie machte er ebenso bahnbrechende Fortschritte wie im Schiffs-, Brücken- und Kanalbau. Eine weit geschwungene Brücke, die im heutigen Istanbul von Europa nach Asien führen sollte, ist freilich nie gebaut worden, sie erschien dem Sultan gar zu visionär und wohl auch zu kostspielig. Sie war übrigens so konstruiert, dass sie Erdbeben überstanden hätte.

Leonardo zeichnete sich zudem als ebenso ebenso kühner wie umsichtiger Stadtplaner aus, u. a. für Mailand, wo er ein Kanalsystem ersonnen hat, das die gar zu eng gebaute Metropole hätte entlasten sollen. Auch Müllabfuhr und Gesundheitsvorsorge gehörten zum weitsichtigen Planungsumfang. Doch er kam mit seinen vielfältigen Ideen nicht zum Zuge.

Auch die Arterien-Verkalkung entdeckt

Müßig zu erwähnen, dass Leonardo auch als Architekt und Ingenieur Maßstäbe setzte. Die damals noch nicht so exakte Zeitmessung (mit Sonnen- und Sanduhren) reizte Leonardo zur Konstruktion ausgefeilter Uhrmechanik. Sein geradezu besessener, offenbar nie ermüdender Wissensdurst trieb ihn auch zu anatomischen Studien, die etwa zur ersten Entdeckung der Arterien-Verkalkung führten, also auch die Medizin voranbrachten. Seine Zeichnungen vom menschlichen Körper und dessen Innenleben sind von bis dahin unerreichter Präzision. Gruselige Kehrseite: Er sezierte dafür gelegentlich auch die Leichen vormaliger Strafgefangener.

Modellnachbau eines „Automobils“ mit Zahnradgetriebe und Differenzialgetriebe für die Hinterräder – nach einer Leonardo-Skizze von 1493. (Foto: Bernd Berke)

Für Leonardo bestand kein grundlegender Unterschied zwischen Wissenschaft und Kunst, eins geht ersichtlich ins andere über. Erfindungen werden nicht zuletzt in ästhetischer Weise erwogen, geglückte Funktion erfüllt sich sozusagen auch im Anblick. Wenn er etwas Vorgefundenes aus der Natur zergliederte, diente dies auch der Verbesserung im Malerischen.

Ebenfalls keinen prinzipiellen Unterschied sah Leonardo zwischen Mensch und Maschine. Aufs „Funktionieren“ kam es beiderseits an. Wer weiß: Mit solchen Gedanken stünde er heute vielleicht an der Spitze einer Bewegung, die mit Nachdruck Künstliche Intelligenz erforscht und Mensch-Maschinen-Konstrukte in allerlei Abstufungen für denkbar oder gar für wünschenswert hält.

Eine Frühlingsgöttin auf dem „Automobil“

Die Modelle aus Holz und Metall, die auf der Basis von Leonardos Skizzen entstanden sind, kann man zum Teil selbst erproben, beispielsweise auch den Nachbau eines frühen „Automobils“, dessen Original sich per Federspannung (gespeicherte Kraft) immerhin rund 30 Meter weit selbsttätig fortbewegen konnte. Mit großem Pomp hatte das von den Medici in Auftrag gegebene Fahrzeug seine öffentliche Premiere, spektakulär beladen mit einer „Frühlingsgöttin“. Jammerschade, dass es davon keine Filmaufzeichnung gibt. Die entsprechende Erfindung (oder wenigstens Vorarbeiten dazu) hätte man Leonardo beinahe auch noch zutrauen dürfen. Nun gut, das ist vielleicht etwas übertrieben. Generell nahmen übrigens die Zeitgenossen manche seiner Erfindungen nicht ernst, weil sie die Tragweite nicht erkannt haben.

Je elf Läufe in drei Lagen: Modell eines Orgelgeschützes nach einer Skizze (1482) Leonardo da Vincis. (Foto: Bernd Berke)

Ein zwiespältiges Kapitel sind Leonardos Forschungen für militärische Zwecke. Obwohl im Herzen wohl eher Pazifist, erfand er beispielsweise martialische Belagerungsmaschinen oder einen fürchterlichen Sichelwagen, der durch die Reihen feindlicher Kämpfer rasen und sie massenhaft niedermähen sollte wie Gras oder Getreide. Allerdings hätten sich auch die Zugpferde schwer verletzt.

Furchtbar raffinierte Militärtechnik

Ein schon neuzeitlich anmutendes Orgelgeschütz konnte aus vielen Rohren zugleich feuern, die Geschützbatterien sollten sich durch Drehung rasch auswechseln lassen. Sogar ein trutziger Panzer, ebenfalls rundum mit Geschützen ausgestattet, zählte zu Leonardos Ideen-Arsenal. Derlei Kriegsgerätschaften beeindruckten so manchen italienischen Fürsten, der in jenen unruhigen Zeiten im Hader mit anderen lag. Auf lukrative fürstliche Aufträge war Leonardo angewiesen.

Die Skizzen sind oftmals dermaßen kleinteilig ausgeführt, dass man als Laie zumindest sehr lange hinschauen muss, um daraus halbwegs schlau zu werden – von der winzigen Beschriftung ganz zu schweigen. Verständnishilfe gibt’s an sechs Multimedia-Stationen, wo man mit mehr als 8000 Bildern etliche Einzelheiten über Leonardo und seine Zeit aufrufen kann. Mit einem allzu kurzen Aufenthalt im Museum sollte es also nicht getan sein. Erst recht nicht, wenn man am Schluss noch ein paar heutige Patente aus Hagen und Südwestfalen in Augenschein nehmen will. Erfindergeist regt sich noch, wenn auch nicht mehr im Sinne von Originalgenies.

Im Verlauf des Rundgang fragt man sich, woran ein Leonardo wohl heute arbeiten würde. Ob er sich mit Klimafragen beschäftigen würde? Oder mit etwas ganz anderem, was uns Heutigen noch gar nicht in den Horizont gerückt ist? Genügend Nahrung für Phantasie.

Leonardo da Vinci – Erfinder und Wissenschaftler. Osthaus Museum, Hagen, Museumsplatz 1 (Navigation: Hochstraße 73). 15. September 2019 bis 12. Januar 2020, geöffnet Di-So 12-18 Uhr. Eintritt 10 Euro, ermäßigt 7 Euro. Katalogbuch erhältlich. Tel.: 02331 / 207 3138. www.osthausmuseum.de

______________________________________________

Direkt nebenan, im selben Kunstquartier, zeigt das Emil Schumacher Museum vom 15. September 2019 bis zum 9. Februar 2020 eine Sonderausstellung mit abstrakten Bildern von K. R. H. Sonderborg. Darauf werden wir in den nächsten Tagen zurückkommen. Infos: www.esmh.de