„Rambo“ statt Rezensionen

Meine Rezensions-Faulheit hat sich auch über den Jahreswechsel hinaus gehalten. Daher wird gnadenlos weiter gefaselt.

Rezensionen gehen ja heute sowieso anders. Zunächst einmal: Man gurkt nicht mehr umständlich mit Fachbegriffen herum, überhaupt kann man sich nähere Kenntnisse sparen. Denn dann könnte man ja den Kontakt zu den einfacheren Leuten verlieren. Und das wiederum spielt nur den Populisten in die Karten. Stimmt’s oder hab‘ ich recht?

Auch gibt man sich nicht empfindsam oder einlässlich. Jeder Feinsinn ist verpönt. Viel lieber sollte man seine Kulturkritik mit jeder Menge Anspielungen auf mehrheitsfähige populäre Mythen garnieren und das Ganze kräftig „anpunken“.

Der eine oder andere * Ausruf nach dem Muster „Verfickte Scheiße!“ ist sozusagen ein Muss, will man seine street credibility auch nur ansatzweise wahren. Wer will denn schon elitär sein oder als „Intellektueller“ wahrgenommen werden?

Ich, ich!

Ich will euch was sagen. Zwei Nachbarn, die eigentlich schwer in Ordnung sind, haben mich dieserhalb auf dem Kieker. Sie verdächtigen mich, am liebsten Filme von Bergman, Rohmer, Truffaut, Tarkowskij und Angelopoulos zu sehen (was haargenau stimmt).

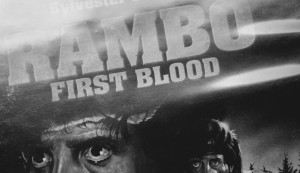

Drum wollen sie unbedingt erreichen, dass ich mir mit ihnen gemeinsam den allerersten „Rambo“-Film anschaue, dessen Kenntnisnahme ich bis heute – über Jahrzehnte hinweg – standhaft verweigert habe. Denkt euch nur: Zu diesem Zweck haben sie mir das Machwerk als DVD geschenkt. Einem geschenkten Gaul…

Sie locken mich mit der Behauptung, das alles sei als Ausbund kritischer Ironie höheren Grades zu verstehen. Der eine ruft schon, wenn er mich sieht, quer über die Straße „Hey, Rambo!“ Peinlich, peinlich. Was sollen die Leute von mir denken? Der andere (und ich ahne, dass er dies früher oder später lesen wird – Haaallo, winke, winke, zwinker, zwinker – Ich möchte auch meine Omas in Ludwigshafen und Greetsiel grüßen) will gar einen Beamer mitbringen, auf dass die größte freie Wandfläche im Wohnzimmer vollkommen ramboisiert werde. Dazu dürfte es dann wohl alkoholhaltige Getränke geben.

Nun frage ich in die imaginäre Runde: Soll ich mich darauf einlassen?

__________________________________________________________

* Heute sagt und schreibt man übrigens „Der ein oder andere“, weil Grammatik ja eh scheißegal ist. Fuck, fuck, fuck!