Balancieren am Absturz: Bravouröses Ensemble und faszinierende Bühne in Kurt Weills „Street Scene“ in Münster

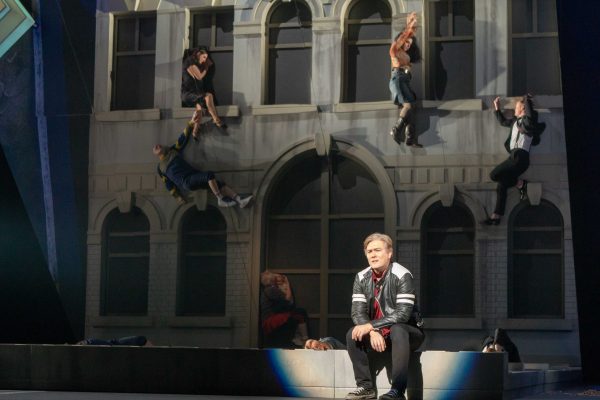

Gefährdete Existenz: Garrie Davislim als Sam Kaplan in Kurt Weills „Street Scene“ am Theater Münster. Foto: Oliver Berg

Der Tag kriecht dahin wie jeder andere: Hitze und Arbeit, Tratsch und Müßiggang, ein bisschen Liebe und ein bisschen Streit, etwas Sehnsucht und etwas Leid. Alltag eben, oder eine „Street Scene“, wie Kurt Weill seine „American Opera“ genannt hat. Er bleibt bei diesem neutralen Titel seiner Vorlage, einem mit dem Pulitzer Preis ausgezeichnetem Stück von Elmer Rice, einem der einst führenden Dramatiker der USA. Am Theater Münster hat Hendrik Müller Weills Musiktheater-Experiment neu inszeniert.

Ein beliebiges Haus, eine beliebige Straße, kein Reichtum, aber auch kein Elend, und Menschen aus aller Herren Länder, von Schweden und Irland bis Italien und Mexiko. Blitzlicht-Szenen lassen die Charaktere aufscheinen:

Anna Maurrant, abgearbeitet, duldsam, geknechtet von ihrem dumpfen, jähzornigen Mann Frank, und doch immer noch schön mit ihren blonden Haaren und in ihrem roten Kleid – die Kostüme von Katharina Weissenborn geben stets Fingerzeige für Interpretation. Sam Kaplan, linkisch, aber mit nachpubertärem Enthusiasmus für Bücher und Wissen, Sohn eines jüdischen Paares in besseren Verhältnissen. Vincent, ein übergriffiger, fieser Herumtreiber aus der nicht eben sympathischen Familie Jones. Die Fiorentinos, Italiener aus dem Klischee-Bilderbuch. Und dazu eine Reihe episodischer, aber liebevoll gezeichneter Figuren.

Frage nach dem Gelingen oder Scheitern des Lebens

„Street Scene“ braucht ein sorgfältig aufeinander eingespieltes Ensemble und eine im Detail wie im großen Bogen gleich bewusst arbeitende Regie. Denn so atomisiert die Szenen zunächst wirken, so geschickt arbeiteten Rice und Weill allmählich die Konturen des Dramas heraus, das sich im zweiten Akt zu einer Tragödie antiken Zuschnitts steigert. Man darf sich nicht täuschen lassen: Im Flair des Alltäglichen wird die Frage, wie Leben gelingt oder sich verfehlt, nicht klein gemacht. Sie wird aber neu verortet in einer konkreten Gegenwart und in Menschen, die uns heute auf unseren Wegen auch begegnen könnten. Das macht den Realismus in Weills Oper aus, der aber überhöht wird und die Story ins Prinzipielle steigert.

Die gespiegelte Bühne als Meta-Ebene in Rifail Ajdarpasics raffinierter Erfindung: Szene aus Kurt Weills „American Opera“ in Münster. Foto: Oliver Berg

Am Theater in Münster verlieren Müller und sein Bühnenbildner Rifail Ajdarpasic beide Aspekte nicht aus den Augen. Ein so präzise analysierendes und gleichzeitig sinnlich faszinierendes Bühnenbild ist selten zu erleben: Das abgewohnte Gründerzeit-Mietshaus mit seinen lichtlosen Fenstern im Zentrum des Raumes ist nur scheinbar ein realer Bau.

Spiegelbildlicher Blick

Ein riesiger Spiegel bildet ab, was tatsächlich auf dem Bühnenboden liegt – und wenn sich die Darsteller auf dieser durch Simse, Schwellen und Vertiefungen gegliederten Fläche bewegen, betrachtet sie der Zuschauer im Spiegel von oben.

Die raffinierte Konstruktion ermöglicht Hendrik Müller und seiner Choreographin Andrea Danae Kingston, konkrete Handlungs- und spiegelnde Meta-Ebene gleichzeitig zu gestalten. Das Abbild der Figuren bricht Realismus auf, macht Spuren des Seelischen in der Haltung der Körper und in ihren Bewegungen sichtbar. Menschen balancieren nahe am Absturz sind, klammern sich mit einer Hand an einen Fenstersims, als fielen sie jeden Moment in die Tiefe; eine Frau hängt kopfüber über eine Brüstung, als könne sie sich nur noch mit Mühe halten: Bilder gefährdeten Daseins; daneben bilden sich für Momente abstrakte Formationen, kühl, schön und bedeutungsoffen.

Das Bild überhöht auf diese Weise das Sozialdrama, wendet es ins Psychologische und ins Parabelhafte. Wenn im zweiten Akt Kristi Anna Isene als von allen gedemütigte Anna Maurrant im langen weißen Kleid erscheint, wirkt sie nicht sozial-naturalistisch wie die Frau aus der unteren Mittelschicht, sondern wie eine zeitlose Erscheinung.

Müller lässt auch den Mord nicht hinter der Szene geschehen. Er zeigt in stilisierender Langsamkeit, wie Frank Maurrant seine Frau und ihren Liebhaber Sankey umbringt: Eine poetisch enthobene Szene, die bestätigt, dass Jörn Dummann mit athletischem, entblößtem Oberkörper eher ein erotisch getöntes Sehnsuchtsbild als eine reale Person darstellt. Der Chor kommentiert aus dem Rang – auch das führt auf das antike Drama hin, wie Rice und Weill auch die klassische Einheit von Zeit, Ort und Handlung unangetastet lassen.

Als Revue missverstanden

Was aber bezweckt Müller, wenn er vor allem im ersten Akt Szenen dezidiert in die Nähe des Revue-Musicals rückt? Sicher gibt es das Durchbrechen der Handlung im musikalischen Bild – das Ice-Cream-Sextett ist ein Beispiel. Aber die Figur im Frack mit roten Pailletten gehört eher zu John Kanders „Cabaret“. Sie stiftet keinen Sinn, sie lenkt auf die falsche Fährte. Youn-Seong Shim muss als Daniel Buchanan in einem Clownskostüm in komisch dünnem Ton die Schmerzen seiner Vaterschaft beklagen – ein Missgriff wie die Revue-Girls, gehüllt in glitzernde Stars and Stripes. Besser hätte der Regisseur auf das Timing der Dialoge geachtet, die in Stefan Troßbachs deutscher Übersetzung den Ruch des Einstudierten nicht abstreifen können.

Offenbar ein tiefes Missverständnis: Kurt Weill wollte gerade kein „musical play“ schaffen, sondern eine eigene Form von Oper. Wenn Blues, Gospel- oder Tanzmusik in Weills Partitur auftauchen, so nicht, um „Street Scene“ in die Nähe des Musicals zu rücken. Weill hat im Sinn, die Formen zu emanzipieren und als seriöse musikalische Ausdrucksmittel zu verwenden. Stefan Veselka und das Sinfonieorchester Münster verstehen diesen Ansatz: Sie lassen sich nicht auf die grellen Rhythmen und den frechen Schmiss etwa eines Cole Porter ein, sondern betonen die strukturelle Tiefe der harmonisch reichhaltig ausgearbeiteten Musik. Das geht manchmal zu Lasten eines pointierten Tempos, trifft aber Weills Intention.

Eindrückliche Bilder: Eine Haltestelle, an der nie ein Bus abfährt, ein Gebäudeskelett: Chiffren der Einsamkeit, des Verfalls, der Ausweglosigkeit. Foto: Oliver Berg

Allgegenwärtige männliche Gewalt

Das Ensemble des Musiktheaters Münster schlägt sich mit einiger Bravour: Gregor Dalal ist dort atemberaubend präsent, wo er die brodelnde innere Ohnmacht des Frank Maurrant in hilflosen Ausbrüchen verbaler Aggression und körperlicher Brutalität ausdrückt. Kathrin Filip zeichnet mit sensiblen Zwischentönen nach, wie sich der innere Widerstand von Maurrants Tochter Rose gegen die bedrückenden Lebensverhältnisse und gegen die allgegenwärtige männliche, sexuell geladene Gewalt konkretisiert und nach dem Mord an ihrer Mutter zum einsamen Aufbruch aus ihrer bisherigen vergifteten Welt führt.

Juan Sebastián Hurtado Ramirez ist Roses Büroleiter, der gerne ihr latin lover wäre, Til Ormeloh der junge Vincent Jones, der Frauen für Freiwild hält, Gerry Davislim der Student Sam Kaplan, der die junge Frau trotz seiner Liebe nicht gewinnen kann, weil sie niemandem mehr „gehören“ will. Christian-Kai Sander und Ute Hopp haben als Eltern Kaplan je einen eindrücklichen Kurzauftritt. Melanie Spitau und Christina Holzinger lassen in ihrem grotesken Kindermädchen-Auftritt in Himbeercrème-Rosa an die Totengräber aus Shakespeares „Hamlet“ denken. Chor (Inna Batyuk), Kinderchor (Claudia Runde) und Statisterie beleben die Szenerie. Nicht zu vergessen Cedrik Runde in der wichtigen Kinderrolle des Willie, Jendrik Sigwart (Dick McGann) mit energiegeladenen Moves und Rüdiger Wölk, der allein durch seine Anwesenheit in seinem rollenden Drugstore wirkt.

„Street Scene“, zuletzt 2009 in Hagen und 2012 auch am Musiktheater im Revier in Gelsenkirchen, wird am 28. April 2019 in der Regie von John Fulljames an der Oper Köln Premiere haben und einen Vergleich mit der ambitionierten Produktion am Haus von Ulrich Peters in Münster ermöglichen.

Vorstellungen in Münster: 31. Januar, 10., 15. Februar, 2., 13., 16. März, 23. April, 25. Mai.

Info: https://www.theater-muenster.com/produktionen/street-scene.html

Vorstellungen in Köln: 28., 30. April, 2., 5., 8., 10., 12., 16. Mai.

Info: https://www.oper.koeln/de/programm/street-scene/4064