Raus aus dem ärmlichen Dortmunder Dreck: Jörg Thadeusz‘ Nachkriegs-Roman „Steinhammer“

Vorab eine persönliche Anmerkung, die mit dem vorliegenden Buch zu tun hat: Vor allem die erste Hälfte dieses Romans habe ich mit fliegendem oder angehaltenem Atem gelesen, weil – ich den anfänglichen Haupt-Schauplatz aus frühester Kindheit „kenne“ oder wenigstens genau dort gelebt habe, bis ich sechs Jahre alt war. An den durchgehenden Lärm der Bahnstrecke und an den Güterbahnhof kann ich mich jedenfalls noch erinnern. Da haben wir Kinder einmal Rüben aus Waggons geklaut und es gab „eine Tracht Prügel“. Ein ähnlicher Vorfall aus demselben Jahrzehnt kommt auch im Roman vor…

Gemeint ist die Dortmunder Steinhammerstraße im Schatten der damals noch mächtig aktiven Zeche Germania. Just dort hat der Roman „Steinhammer“ sein Gravitations-Zentrum. Verfasst hat ihn der TV-bekannte, 1968 in Dortmund geborene Moderator und Journalist Jörg Thadeusz. Die Handlung kreist um den nachmals ruhmreichen Künstler Norbert Tadeusz. (Ja, Freunde, T(h)adeusz einmal mit und einmal ohne „h“ ist korrekt). Jörg Thadeusz‘ Vater war ein Cousin des Malers. Ein eher schwach anmutender Anstoß. Doch Jörg T. scheint zum Schreiben außerordentlich motiviert gewesen zu sein, so sehr hat er sich in sein familiäres Thema vertieft.

Kaum Hoffnung auf ein besseres Dasein

„Steinhammer“. Schon das klingt, als ob das Schicksal hier unentwegt mit harten Schlägen niedersause. Und so war es ja auch. Die Gegend ist – wir sind (nach einem Prolog von 1942) zunächst im Jahr 1957 – ungemein dreckig, verrußt, kreischend laut, erbärmlich und ärmlich. Folglich sind die Menschen vielfach verzweifelt und versoffen; halt so, wie sich manche Unberatene in „feineren“ Gegenden noch heute das ganze Revier vorstellen. Wer damals hier lebte, hatte so gut wie keine Chance auf ein besseres Dasein. Allenfalls die Maloche im „Pütt“, im „Loch“, konnte passable Einkünfte bringen – aber um welchen Preis der gesundheitlichen Ruinierung! Ansonsten blieben, wie man hier ausgiebig erfährt, allenfalls viertklassige Arbeitsorte wie eine heimische Nähstube, ein baufälliger Kiosk oder ein dito Spielzeug- und Schreibwarenladen.

Panoptikum der Ruhrgebiets-Typen vom alten Schlage

Dieses desolate Milieu schildert Jörg Thadeusz mit ordentlich aufgetragenem Kolorit, wobei er sich hütet, die (sub)lokale Mundart mit ihren derben Redensarten zu sehr zu strapazieren. Gleichwohl lässt er ein wahres Panoptikum von Ruhrgebiets-Typen der 1950er Jahre auftreten: Jupp, den Onkel und Stiefvater der Hauptperson Edgar (mehr zu ihm folgt gleich), der einen Friseursalon betreibt und meistens sehr übel gelaunt ist, der allzeit säuft und flucht. Ringsum vegetieren Leute wie „Ötte“, wie „der Schäbbige“ oder der „Aschentonnen-Tiger“. Schon jetzt möchte man wetten, dass dieser streckenweise saftige und süffige Roman irgendwann verfilmt werden wird. Ein paar geeignete Darstellerinnen und Darsteller würden einem schon dazu einfallen. Und ein Musikstück wäre geradezu Pflicht: der so herrlich leicht-sinnige, zuversichtliche Schlager „Es liegt was in der Luft“ (1954) mit Mona Baptiste und Bully Buhlan, der in diesem Roman einige Momente der vagen Hoffnung markiert.

Apropos Musik: Es gibt einen grandiosen Song, der mir bei der Lektüre immer wieder eingefallen ist und der ziemlich genau zur smogdichten Atmosphäre der Steinhammer-Kapitel passt, obwohl er aus dem proletarischen England kommt: der alte Animals-Hit „We Gotta Get Out Of This Place“, gesungen von Eric Burdon. Wir müssen hier weg. Egal, was es kostet. Und wenn es das Letzte ist, was wir tun.

Diese notorischen Wutanfälle

Zurück zum Roman und hin zu den jungen Leuten, die in der Steinhammerstraße aufwachsen müssen. Sie wollen sich nicht einfach abfinden, sie wollen wirklich weg: der erwähnte Edgar, damals noch nicht einmal 17, eine kaum fassbare Naturbegabung im Zeichnen und Malen. Aber wie soll die Welt davon erfahren? Sein bester Freund Jürgen, gleichaltrig, Sohn eines ertaubten ehemaligen Deutschlehrers, daher mit Buchwissen und höheren Zielen. Er träumt von einem komfortablen Leben in Amerika, wo angeblich alle Leute über alle Annehmlichkeiten verfügen. Und schließlich Nelly, mit der Edgar eine scheue und doch innige Beziehung hat, immer mal wieder von seinen notorischen Wutanfällen durchkreuzt.

Schicksalsschlag auch hier: Nellys Mutter fällt der geistigen „Umnachtung“ anheim, die damit quasi elternlose Nelly selbst kommt durch autoritäre Fürsprache einer reichen (wegen ihrer Nazi-Anwandlungen verhassten) Oma aus Mülheim/Ruhr nach Hamburg, wo sie für die Edelfirma Montblanc arbeiten darf. Damit ist sie schon mal raus aus dem Ruhrgebiets-Elend. Ihr gut gepolstertes Leben wird wenigstens äußerlich zur Erfolgsgeschichte. Und auch Jürgen wandert mit Freundin tatsächlich in die USA aus, sozusagen stilecht mit Riesendampfer ab Bremerhaven. Aber mit Flüchtlingskoffer.

Vom Kaufhaus bis zur Kunstakademie

Zwischendurch haben Edgar und Jürgen im Kaufhaus Horten gearbeitet, was schon ein erheblicher Aufstieg war. Jürgen verkaufte Kleidung, Edgar lernte Schaufenster dekorieren, durfte aber bald auch größere Kreativ-Projekte anfassen. Ein Abteilungsleiter erkannte seine großen Talente und sorgte dafür, dass er (alias Norbert Tadeusz) zum real existierenden Gustav Deppe an die Dortmunder Werkkunstschule kam – ein weiterer Schritt zu künstlerischen „Weihen“, die er nie und nimmer so genannt hätte.

Hin und wieder ist man versucht, chronologische Details zu bezweifeln. Gewiss: Jörg Thadeusz hat spürbar sorgfältig und in die Tiefe reichend recherchiert, doch gab es 1957 wirklich schon ein Horten-Kaufhaus in Dortmund oder nur einen Vorläufer? Hat man seinerzeit schon „Geh sterben!“ gesagt oder kam der derbe Spruch nicht viel später in Gebrauch? Eigentlich Nebensache, oder? Wir lassen’s mal als offene Fragen stehen und erwähnen keine weiteren dieser Sorte.

Die zweite Hälfte des Romans schildert überwiegend Edgars Zeit an der Düsseldorfer Kunstakademie. Die war auch schon Anfang der 60er Jahre eine Elite-Schmiede, in der sich Edgar abseits der Malerei oft unwohl fühlt – neben manchen Schnöseln aus reichen Elternhäusern. Steinreich statt Steinhammer… Haben wir hier einen Schlüsselroman mit Kurzauftritten von lauter Künstlerpersönlichkeiten der nachfolgenden Jahrzehnte? Nur sehr bedingt. Jörg Thadeusz hat Personal und Gegebenheiten teilweise stark verfremdet und kräftig hinzu erfunden. So kommt Norbert Tadeusz‘ Akademie-Lehrer Joseph Beuys höchstpersönlich nicht vor, jedoch…

Zwiespältige Lebensbilanz

Schließlich ergibt sich noch eine zwiespältige Lebensbilanz im Vorfeld von Edgars 70. Geburtstag, den er in Spanien begeht – übrigens viele Jahre nach einem bitter nötigen Alkoholentzug. Abermals kommt es jetzt zu diesen herzbewegenden Begegnungen zwischen Ankunft, Abschied und Bleiben, die diesen Roman überhaupt auszeichnen und die ahnen lassen, dass im Bann von „Steinhammer“ fast nichts von wohltuend unbezweifelbarer Dauer ist. Fast.

Der Wahrheit die Ehre: Thadeusz ist keiner von den ganz großen deutschsprachigen Schriftstellern, er hat aber ein durchaus achtbares bis beachtliches und lohnendes Buch geschrieben – „well made“, wie man andernorts anerkennend sagt. Ich hab’s „verschlungen“, nicht nur wegen der örtlichen Bezüge.

Jörg Thadeusz: „Steinhammer“. Roman. Kiepenheuer & Witsch. 344 Seiten, 23 Euro.

_________________________________

Lesungen (Auswahl)

Dienstag, 11. April, 20 Uhr: Pfefferberg Theater, Berlin

Mittwoch, 12. April, 19 Uhr: Keuning-Haus, Dortmund

Donnerstag, 13. April, 18 Uhr: Lehmbruck Museum, Duisburg

Samstag, 6. Mai, 20 Uhr: Centralkomitee, Hamburg

__________________________________

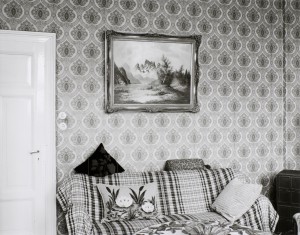

Nachbemerkung: Bildband zur Steinhammerstraße

Allmählich will es mir scheinen, als habe sich pfeilgrad in der Dortmunder Steinhammerstraße das eine oder andere exemplarische Stück westdeutscher Nachkriegsgeschichte abgespielt. Vor rund elf Jahren konnte ich an dieser Stelle einen ebenfalls sehr empfehlenswerten Foto-Bildband besprechen, der auch in jener Straße angesiedelt ist. Hier ein Link zur damaligen Rezension:

P. S.: Ich schätze mich glücklich, Norbert Tadeusz wenigstens einmal persönlich erlebt zu haben – bei einem Ausstellungstermin in Bochum. Sogleich ist er mir als ausgesprochen sympathischer und bodenständiger Mensch erschienen. Auch hierzu ein Link:

https://www.revierpassagen.de/1771/norbert-tadeusz-und-der-collagierende-blick/20090827_2231