Leise Lieder von Abschied und Vergehen – Marthalers „Bekannte Gefühle, gemischte Gesichter“ bei der Ruhrtriennale

Ein leerer Raum mit schrägen Oberlichtern, im Hintergrund ein Personenaufzug und eine hohe Flügeltür: Das könnte ein Museum sein oder eine leergezogene Fabrikhalle, auf jeden Fall ein uneingeschränkt funktionaler Ort. Hier wirkt der Mann im grauen Hausmeisterkittel, schiebt Rollwagen herein mit undefinierbarer folienverhüllter Fracht.

Was wird das werden? Mit der Antwort kann es dauern, wie stets in den Stücken Christoph Marthalers, denen viel Gemächlichkeit eigen ist. Dieses heißt „Bekannte Gefühle, gemischte Gesichter“ und war jetzt im Gelsenkirchener Musiktheater im Revier (MiR) als funkelndes kleines Programmglanzlicht der Ruhrtriennale zu sehen.

Letzte Arbeit für die Berliner Volksbühne

„Bekannte Gefühle, gemischte Gesichter“ war Marthalers letzte Arbeit an der Berliner Volksbühne. Mit dem Ausscheiden des Intendanten Frank Castorf endete auch die lange währende Kooperation, die 1993 mit „Murx den Europäer! Murx ihn! Murx ihn! Murx ihn! Murx ihn ab!“ ihren seinerzeit stark beachteten Anfang hatte. „Bekannte Gefühle, gemischte Gesichter“ ist deshalb ein Stück der Rückschau geworden, die einen natürlich schwermütig stimmen kann, auf der Bühne wie im Zuschauerraum.

Doch sie leben noch

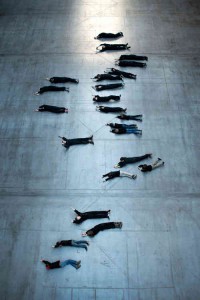

Doch die gut verpackten Figuren leben noch, wenn man sie nur lässt! Und nichts anderes tut der Mann im grauen Kittel, als sie in des Wortes wörtlichem Sinn aus Folie und Holzkiste auszupacken und auf die Bühne zu stellen.

Dann bewegen sie sich, dann singen sie, dann spielen sie gar auf Klavier und Cembalo. Und unerwartet sportlich sind einige von ihnen, Damen zumal, und keineswegs ohne erotischen Reiz. Wenn das ganze kulminiert, formieren sich die Weggepackten gar zu einer Art erotisch-lüsterner Laokoon-Gruppe auf dem Rollwägelchen, und jeder möchte dabei sein. Dem Kittelmann wird das zu viel, er packt ein, rollt hinaus, die Erinnerungen kommen zurück ins Magazin. Doch die Personen kehren wieder.

Alles schon einmal gebraucht

Für Bühne und Kostüme griff Marthalers großartige Ausstatterin Anna Viebrock auf den Fundus zurück, verwendete also nur Dinge, die in seinen früheren Produktionen schon einmal eingesetzt waren. Und vielleicht sind auch alle Lieder dort schon einmal gesungen worden, die im weiteren Verlauf des Abends zu hören sind, wer will das so genau wissen? Händel, Satie, Mahler und Schubert nennt der blaue Programmzettel, der in Orange noch ungleich mehr, mit Bach beginnend und mit Wagner endend.

Eher gehaucht als gesungen

Musik – und da vor allem Gesang – findet in Marthalers Theater aber nicht als schmetternde Nummernrevue statt, sondern ist fein und leise in den Gang des scheinbar Bedeutungslosen hineingesetzt, das „Handlung“ zu nennen einem manchmal widerstrebt.

Leise, sehr leise erklingen viele Lieder, und viele werden auch nie lauter. Der feine Ton macht sie nur noch eindrücklicher, und manchmal erzählt er geradezu Geschichte – etwa, wenn „Brüder zur Sonne, zur Freiheit“ kaum wahrnehmbar, eher gehaucht als gesungen, erklingt. Ja, die donnernde Revolution ist ausgeblieben, an der Volksbühne und anderswo, und vielleicht ist es sogar gut so.

Wenn dieser vorwiegend a cappella vorgetragene Gesang in der zweiten Stückhälfte nicht so schön wäre, so filigran und sanft, dann könnte man schon trübsinnig werden ob der Inhalte, mitleiden etwa mit dem jungen Mann, dessen Freundin „In einem kühlen Grunde“ (Text von Eichendorff) die Beziehung beendet hat und der nun am liebsten tot wäre. Oder, im Kirchenlied, verzweifeln an der Aussichtslosigkeit der eigenen gottlosen Existenz.

Düsternis und Heiterkeit

Die Musikauswahl, man kann es nicht anders sagen, kreist sehr um Trennung, Verlust, Abschied, Niedergang, was nach einem Vierteljahrhundert kreativer Arbeit an der Berliner Volksbühne nicht verwundern kann. Auch das Schlussbild ist kein Trost. Alle, die auf der Bühne sind, müssen ihre Schuhe abgeben, Symbole für Leben, Beweglichkeit, Erdung, ein düsterer finaler Akt.

Heiterkeit wiederum erregten manche Personenzeichnungen – alte Männer im clownesken Altmänner-Outfit mit Hosenträgern und Pantoffeln, füllige Damen in neckischer Pose; Marthaler weiß souverän mit der Spannung zwischen ernst und lustig zu spielen, um das Bühnengeschehen dramatisch zu überhöhen. Bei ihm ist gemächlich nicht das Gegenteil von kurzweilig, eher im Gegenteil.

In der großen Halle

Wenige Tage zuvor konnten Triennale-Besucher in der Bochumer Jahrhunderthalle, ebenfalls von Marthaler inszeniert, das symphonische Fragment „Universe, Incomplete“ von Charles Ives erleben, eine theatralische Materialschlacht (siehe dazu auch Martin Schrahns ausführliche Rezension in den Revierpassagen). Der Schweizer Theatermacher kann beides, große Halle wie kleine Theaterbühne. Aber dem typischen Schaffen dieses feinnervigen Musikerzählers begegnet man sicherlich eher in Produktionen wie, eben, „Bekannte Gefühle…“.

Was wird aus der Intendantin?

Wo werden wir zukünftig dieses in seiner Art einmalige Gesangstheater erleben können? Der Stuhl von Stefanie Carp, die seit vielen Jahren Marthalers kongeniale Dramaturgin und außerdem derzeit Triennale-Intendantin ist, wackelt. Sollte sie gehen, geht Marthaler – vermutlich – auch. „Froh schlägt das Herz im Reisekittel, vorausgesetzt, man hat die Mittel“, zitiert ein Mitspieler in einer der heitereren Passagen des Stücks Wilhelm Busch. Angesichts der politischen Entwicklung ist das ein geradezu seherischer Aphorismus.

Keine weiteren Vorstellungen in Gelsenkirchen