Bayreuther Festspiele beginnen mit „Tristan“ – Ein Gespräch mit dem Regisseur Roland Schwab

Vielleicht ist es genau das richtige Stück zur rechten Zeit am rechten Ort: Vor dem Hintergrund des barbarischen Krieges mitten in Europa und im von unappetitlichen Übergriffen und Skandälchen gebeutelten Bayreuth geht heute Abend, am 25. Juli, Richard Wagners „Tristan und Isolde“ über die Bühne.

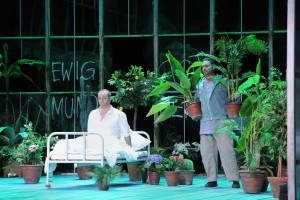

Regisseur Roland Schwab. Foto: Matthias Jung

Für Regisseur Roland Schwab ein Gegenentwurf zu den Düsternissen unserer Zeit, ein „Bekenntnis zur Schönheit“, zugleich eine Flucht ins Universum der Liebe, eine Welt der Poesie, des Rauschs und der Verzauberung.

Schwab hat am Aalto-Theater Essen drei herausragende Arbeiten geschaffen, zuletzt Giacomo Puccinis „Il Trittico“. Mit der Eröffnung der Festspiele 2022 durch seine Inszenierung von „Tristan und Isolde“ erfüllt sich für den 52jährigen ein Lebenstraum. Werner Häußner sprach mit Schwab über die Berufung nach Bayreuth und über sein Verhältnis zu Wagner.

Frage: Waren Sie überrascht, als Sie die Anfrage der Bayreuther Festspiele erhielten?

Das Festspielhaus in Bayreuth. Archivbild: Werner Häußner

Schwab: Im letzten Jahr im Dezember kam unerwartet das Angebot, „Tristan und Isolde“ zur Eröffnung der Festspiele 2022 zu inszenieren. Das war Corona geschuldet und dadurch extrem kurzfristig; Bayreuth suchte einen Regisseur, der die Aufgabe jetzt und gleich übernehmen konnte. Für mich erfüllt sich damit ein Lebenstraum. Ich habe in meiner Heimatstadt München die „goldenen“ Wagner-Zeiten unter Wolfgang Sawallisch erlebt und bin als 16jähriger Wagner buchstäblich verfallen: Nach den ersten Takten des Vorspiels der „Walküre“ war es um mich geschehen. Die Begeisterung für Wagner und die tiefe Liebe zu ihm ist letztlich auch der Grund, warum ich Opernregisseur geworden bin.

Sie haben noch kaum Wagner inszeniert …

Schwab: Wagner ist der wichtigste Komponist für mich. Was mir heilig ist, verschenke ich nicht. Deshalb habe ich die Arbeit mit ihm bewusst hintangestellt. Ich wollte Wagner an würdigen Spielstätten inszenieren. Bisher habe ich nur 2019 den „Lohengrin“ in der Felsenreitschule in Salzburg gemacht. Und jetzt kommt der „Tristan“ im Wagner-Olymp.

Was fasziniert Sie so an Wagner?

Schwab: Ich verdanke ihm ein Schlüsselerlebnis. In meiner häuslichen Musikerziehung habe ich Musik immer nur als „Tafelmusik“ wahrgenommen – nebenher gespielt und erklungen. Wagner war anders, und dafür war ich als Jugendlicher unglaublich dankbar: Er durchbricht alle Grenzen, reißt alle Türen auf. Wagner ist mehr als ein Komponist, er ist ein Kosmos. Der Ambivalenz, der Dialektik, der Widersprüchlichkeit. Ewig modern und von abgründiger Tiefe.

Wie sah die Vorbereitung auf die Inszenierung aus?

Schwab: Es musste sehr stramm gehen. Parallel zum Essener „Trittico“ war es eine zusätzliche reizvolle Aufgabe, das Raumkonzept für Bayreuth zu erstellen. Nach anstrengenden Proben habe ich mit meinem Team – Piero Vinciguerra (Bühne) und Gabriele Rupprecht (Kostüme) – spätabends noch am „Tristan“ gewerkelt. Da war es ein Glück, dass wir alle in Essen für den Puccini-Dreiteiler zusammen waren. Innerhalb eines Monats musste das Bühnenbild soweit fertig konzipiert sein, dass die Bayreuther Werkstätten mit der Arbeit beginnen konnten. Aber ich liebe solche sportiven Herausforderungen …

Hatten Sie schon vor dem Bayreuther Auftrag ein Konzept im Kopf, wie Sie einen „Tristan“ inszenieren würden?

Schwab: Nein, ich habe nie vorher Konzepte im Kopf, aber ich entwickle über die Jahre ein Sensorium für die Stücke. „Tristan“ begleitet mich seit langer Zeit. Er ist eine Welt, die man in sich herumträgt, eine faszinierend abgründige. Konzepte werden oft überbewertet; bei „Tristan und Isolde“ muss die Musik das Konzept sein. Ich möchte als Regisseur der Musik den Raum zur Entfaltung gewähren. Mich interessiert, wie man die Musik auf der Bühne transzendiert. So haben wir einen Raum geschaffen, der dieses Transzendieren zulässt, der auch die Dialektik im Stück bedient. Als Regisseur interessieren mich Milieus herzlich wenig. Ich halte sie oft für unnötige Konkretionen, die man nicht umdeuten kann. Ich inszeniere Seelenräume, möchte Transformation erleben lassen. Im „Tristan“ geht es darum, Bilder und Bewegungsmuster zu schaffen für die Kunst des Übergangs, für die Transzendierung der Liebe, die dem hypnotischen Sog der Musik gerecht werden. Darin sehe ich meine Aufgabe.

Das hat Auswirkungen auf Ihre Sicht auf den „Liebestod“ …

Schwab: Zu Wagner bin ich wegen des Rauschs und der Überwältigung gekommen. Genau das möchte ich als Regisseur generell erreichen: Überwältigung und maximale Stimulierung der Sinne. Ich lese den Liebestod partout nicht im Sinne Arthur Schopenhauers und seiner völligen Negation. Wir wissen ja auch von Wagner, dass er diese Sicht abgelehnt hat. Der Liebestod ist für mich musikalisch die Bejahung des Lebens und der Liebe, die fortlebt in der Metamorphose. Er ist kein Desaster, sondern ein Ausblick in die Unendlichkeit. Anders als viele aktuelle Regiekonzepte von einer desillusionierten Liebe, einem „Mahnmal“ für die Liebe, greife ich den ursprünglichen Gedanken Wagners auf: Er wollte der Liebe ein Denkmal schaffen. Schopenhauers alles verneinendem Liebestod setze ich Sehnsucht und Utopie entgegen. Mein „Tristan“ wird ein Bekenntnis zur Schönheit, und darin fühle mich eins mit Wagners Musik.

Wie geht es für Sie in Essen weiter?

Schwab: Ich liebe das Essener Haus, es ist eines der schönsten in der Republik. Die neue Intendantin des Aalto-Theater, Merle Fahrholz, hat mich zu meiner Arbeit mit Puccinis „Il Trittico“ sehr beglückwünscht. Die drei Inszenierungen in Essen – 2019 Verdis „Otello“, 2021 Leoncavallos „Pagliacci“ und jetzt „Il Trittico“ – waren für mich ganz wichtige Stationen. Hier in Essen, aber auch mit dem an die Oper Köln gewechselten Intendanten Hein Mulders wird es weitergehen.

Und gibt es weitere Wagner-Pläne am Horizont?

Schwab: Noch nicht. Ich arbeite seit fast 20 Jahren als freier Regisseur und habe mir Wagner bis 2019 aufgespart – ein absoluter Verzögerungsgenießer! Mit Bayreuth gerät jetzt mein Lieblingskomponist in den Fokus. Ich bin also sehr gespannt auf die kommende Zeit.

Info: https://www.bayreuther-festspiele.de/programm/auffuehrungen/tristan-und-isolde/