Rauschende Partys, gnadenloser Heiratsmarkt: Tschaikowskys „Pique Dame“ – ins Hollywood der 50er Jahre verlegt

Der kleine Indianer geht traurig über die Bücke, von der sich die unglücklich verliebte Lisa gleich stürzen wird. Dabei ist er gar nicht real, sondern die Kopfgeburt des Drehbuchautors Hermann, der für die Traumfabrik Hollywood Ideen produziert, aber zu seiner High Society nicht wirklich dazugehört: Denn er besitzt weder einen Swimmingpool noch eine mondäne Villa, geschweige denn einen Pfennig Geld. Nur seine leidenschaftliche Liebe zu Lisa, für die er zu arm und die auch bereits mit einem Fürsten verlobt ist.

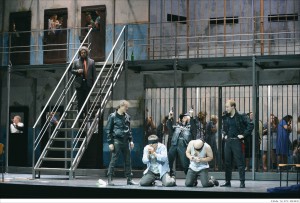

Für die Deutsche Oper am Rhein in Düsseldorf und Duisburg (dortige Premiere am 28. September 2019) hat die amerikanische Regisseurin Lydia Steier Tschaikowskys russische Oper „Pique Dame“ kurzerhand ins Hollywood der 50er Jahre verlegt und diese Interpretation funktioniert überraschend gut. Denn die Mechanismen des Jet Set gleichen sich, ob es sich nun um die russische Aristokratie oder die Hollywood-Schickeria handelt.

Die „alte Hexe“ und das Kartengeheimnis

Rauschende Partys, ein gnadenloser Heiratsmarkt, unglückliche Leidenschaften, Geldgier und Spielsucht sind in beiden Sphären zu finden und wer nicht mithalten kann, wird schnell zum Außenseiter. Deprimiert sitzt nun Hermann (Sergey Polyakov) im ausgebeulten Breitcord-Anzug am Rande der Poolparty und kann seine Angebetete Lisa (Elisabet Strid) nur von Ferne anschmachten, denn ihr Verlobter Fürst Jeletzki (Dmitry Lavrov) weicht ihr nicht von der Seite.

Da erzählt ihm sein Freund Graf Tomski (Alexander Krasnov) eine abenteuerliche Geschichte: Die Großmutter Lisas, inzwischen über 80 Jahre alt und in ihrer Jugend in Paris eine gefeierte Schönheit, kennt ein Kartengeheimnis: Wer die drei geheimen Karten spielt, gewinnt immer. Nur dass die alte Gräfin, grandios gesungen von Hanna Schwarz und als eine Art alternder Stummfilmstar inszeniert, das Geheimnis natürlich partout nicht verraten will. Denn die Prophezeiung sagt: Der nächste, der es ihr entreißen wird, tötet sie. Also vergräbt sie sich lieber in ihre Villa, lässt sich stundenlang maniküren und schönheitsbehandeln und zickt ihre Enkelin Lisa an, die beim Jungesellinnenabschied mit ihren Freundinnen zu viel Lärm macht.

So kann die „alte Hexe“ eigentlich gar keiner mehr leiden, dabei war sie in ihrer Jugend doch so schön und begehrt, wie das überlebensgroße Porträt über ihrem Bett zeigt. Für das großartige Bühnenbild mitsamt Pool, Villa und Spielcasino zeichnet Bärbl Hohmann verantwortlich, die Kostüme à la 50er Jahre mit Petticoats, Cowboy- und Indianer-Statisterie und Badenixen-Flair besorgte Ursula Kudrna.

Da bleibt ihm nur der Selbstmord

Musikalisch ist die Düsseldorfer „Pique Dame“ ebenfalls extrem packend: Das Orchester unter Aziz Shokhakimov und die Sänger transportieren die Leidenschaftlichkeit, die emotionalen Höhen und Tiefen und die Zerrissenheit der Charaktere, die sich im Falle Hermanns bis in den Wahnsinn steigert, sowohl mit fiebriger Energie als auch tiefer Melancholie über die Rampe. Wer da nicht mitleidet, hat kein Herz und schon gar kein russisches. Herausragend dabei die Hauptpartien von Elisabet Strid und Sergey Polyakov, aber auch die kleineren Rollen sind gut besetzt und das Ensemble agiert als harmonisches Ganzes.

Leider geht die Sache, man ahnt es schon, nicht gut aus: Hermann und Lisa verlieben sich zwar, sie löst ihre Verlobung mit dem Fürsten und will mit ihm durchbrennen. Doch um die nötigen Mittel dafür zu erhalten, bedrängt Hermann die Großmutter zwecks des Kartengeheimnisses. In einer gespenstischen Szene will die Alte ihn dabei vernaschen, doch das macht ihr Herz nicht mehr mit – sie stirbt. Und Lisa gibt Hermann die Schuld daran. Nachts am Fluss wollen sie sich aussprechen, doch Hermann hat nunmehr die drei Gewinnkarten im Kopf und eilt in den Spielsalon. Lisa stürzt sich von der Brücke und der kleine Indianer guckt traurig.

Doch Hermann bringen die drei Karten auch kein Glück: Er verliert alles, weil er statt einem Ass die „Pique Dame“, so der Spitzname der Großmutter, zieht. Da bleibt ihm nur der Selbstmord mit dem Revolver. Ein großes Melodram, fast wie im Film.

Karten und Termine: www.operamrhein.de