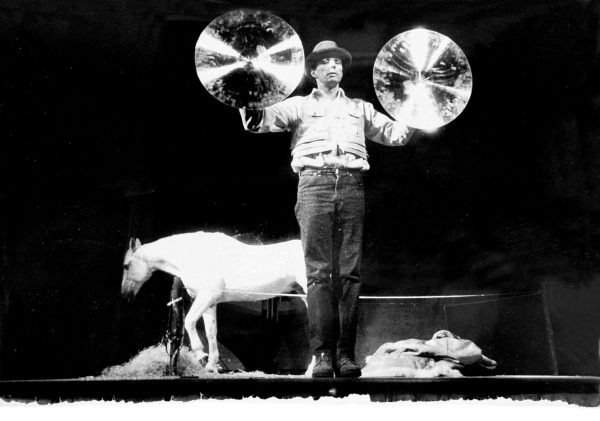

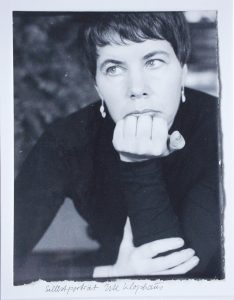

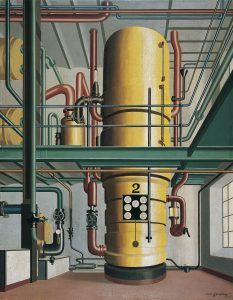

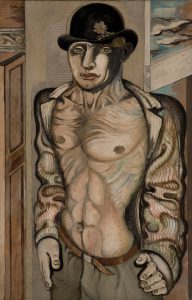

Man wird ihn vermissen: Wuppertals scheidender Museumsdirektor Gerhard Finckh hinter seinem (arrangierten) Schreibtisch, der diesmal zum Ausstellungsstück geworden ist. Im Hintergrund: Zeugnisse der Bürokratie und Fotoschnipsel der Exponate. (Foto: Bernd Berke)

Seltsame Ausstellung! Da findet man etliche unausgepackte Bilderkisten, hie und da liegen Sägespäne auf dem ansonsten sorgsam gereinigten Museumsboden. Als Besucher kommt man zudem an einem unaufgeräumten Schreibtisch (Stichwort „kreatives Chaos“) vorbei – und in einem Raum lehnen leere Bilderrahmen an den Wänden. Nanu? Sind die Museumsleute nicht fertig geworden?

Nun, es ist nur die eine Seite dieser Schau, mit der es eine spezielle, hochinteressante Bewandtnis hat. Die andere ist durchaus von gewohnter Opulenz und zeigt vielfach famose Kunst aus den reichen Beständen des Wuppertaler Von der Heydt-Museums. Anhand von herausragenden Beispielen aus der eigenen Sammlung, aber eben auch mit zwangsläufig eher schmucklosen Blicken hinter die Kulissen des Hauses führt das Museum vor, wie eigentlich eine Ausstellung entsteht.

Pablo Picasso: „Liegender Frauenakt mit Katze“, 1964 (Succession Picasso / Von der Heydt-Museum, Wuppertal / © VG Bild-Kunst, Bonn 2018)

Da schau her! Ich kann mich nicht entsinnen, schon etwas Vergleichbares zum Hintergrund des Metiers gesehen zu haben wie in „Blockbuster – Museum“. Dieser nicht allzu glücklich gewählte Titel ist gewiss eine ironische Anspielung auf Erwartungen, die etwa von Städten an Museen gerichtet werden. Die Häuser sollen gefälligst immerzu Events produzieren und damit Hunderttausende anlocken. Oft genug gelingt es ja auch.

Abschied von Gerhard Finckh

Gerhard Finckh scheidet mit dieser originellen Unternehmung als Direktor des Von der Heydt-Museums, das er seit 2006 geleitet hat. Zum Abschied lässt er sich (und anderen Leuten vom Fach) ein wenig in die Karten schauen. Ein Plakat über dem Entree der Schau zeigt ihn selbst als Eineinhalbjährigen, der mit Klötzchen quasi seine eigene Welt baut. So früh hat es also angefangen? Finckh hält dafür, dass es auch für Ausstellungsmacher darum gehe, vorhandene Dinge zu sortieren und zu ordnen.

Claude Monet: „Blick auf das Meer“, 1888 (Von der Heydt-Museum, Wuppertal)

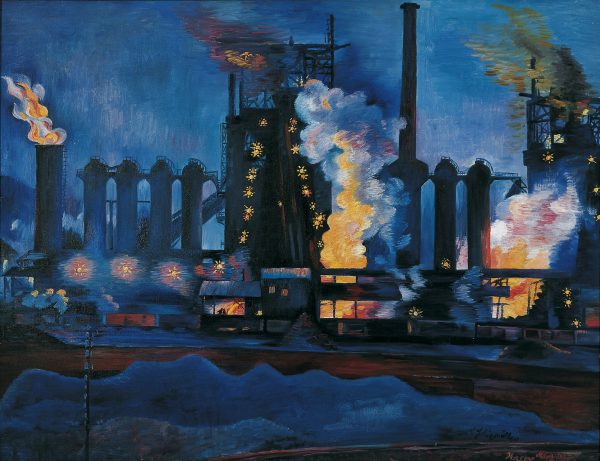

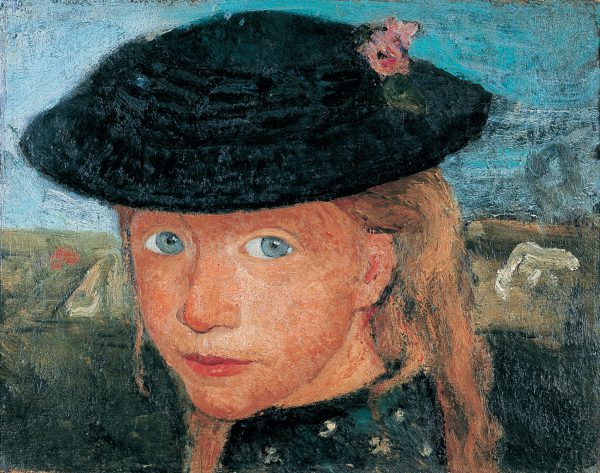

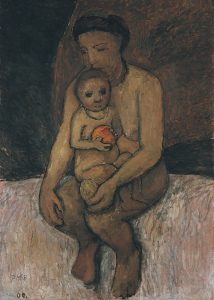

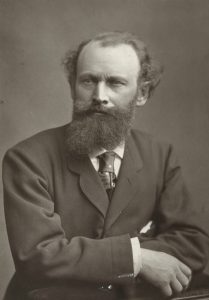

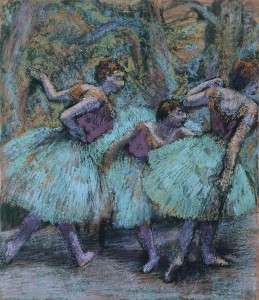

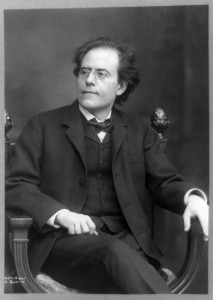

Diese doppelgesichtige Ausstellung ergeht sich nicht nur in Kulissenschieberei, sondern hat – wie gesagt – ihre sinnlichen Schauwerte, die sich in 130 Arbeiten aus Eigenbesitz verwirklichen. Da sieht man etwa einen großartigen Raum mit Bildern von Max Beckmann. Man begegnet grandiosen Werken von Claude Monet, Otto Dix, Pablo Picasso, Francis Bacon oder Gerhard Richter; um nur einige zu nennen. Das Wuppertaler Haus kann aus einem Fundus von allein rund 3000 Gemälden schöpfen, hier sieht man einige der wohl allerbesten. Und sie dienen nicht bloß zur Illustration von Thesen, sondern sind in ihrem ästhetischen Eigenwert präsent.

Erste Ideen beim Wein mit Freunden

Nun jedoch zum nicht nur heimlichen Hauptthema, dem Wachsen und Werden eines musealen Projekts. Nüchterne Feststellung: Wo eine Ausstellung hinkommen soll, muss zunächst die vorherige abgehängt, weggestellt, ins Depot gebracht und/oder an Leihgeber zurückgeschickt werden. Welche Unordnung dabei vorübergehend im Museum entsteht, lassen rabiate Abrissspuren einer einzigen Stellwand ahnen. Ein Tisch mit Weinflaschen steht sodann für allererste Ideen zu einem neuen Projekt, die (wie Finckh glaubhaft versichert) unter Kunstexperten nicht selten beim Plaudern in gemütlicher Freundes- und Kollegenrunde aufkommen – oder z. B. auch im Urlaub, wenn sie sinnend aufs Meer blicken und plötzlich eine Eingebung haben…

Die anfangs keimenden Einfälle übertreffen womöglich schon jede spätere Realisierung, welche allzu oft mit realen Hindernissen zu kämpfen hat. Darauf deutet jedenfalls eine Wandaufschrift mit Hölderlins berühmten Worten aus dem „Hyperion“ hin: „O ein Gott ist der Mensch, wenn er träumt, ein Bettler, wenn er nachdenkt…“ Am Schluss des Rundgangs wird man mit einem weiteren, nicht minder berühmten Zitat Hölderlins verabschiedet: „Komm! ins Offene, Freund!“ Da schreitet man doch schließlich ganz anders aus dem Institut heraus.

Raumaufnahme der Ausstellung „Blockbuster – Museum“: Die Rahmen auf dem Boden sollen verdeutlichen, dass eine Bildwirkung eben auch von der Rahmung abhängt. (Foto: Antje Zeis-Loi/Medienzentrum Wuppertal)

Doch zunächst geht es auf den Parcours und an die eigentliche Umsetzung einer Ausstellung. Der erwähnte Chaos-Schreibtisch gehört dem verantwortlichen Kurator, in diesem Falle also Gerhard Finckh. Dahinter hängen als kleine, jederzeit verschiebbare Foto-Bilderschnipsel die Werke, die just in dieser Schau zu sehen sind.

Klima- und Sicherheits-Fragen

An einer weiteren Wand finden sich beispielhafte Briefe, mit denen andere Museen oder auch Privatbesitzer um Leihgaben gebeten werden. Natürlich nicht einfach so (da könnte ja jeder kommen!), sondern mit peniblen Angaben zu klimatischen Bedingungen, Wachpersonal, Alarm rund um die Uhr und sonstigen Sicherheits-Aspekten. Bild für Bild ein oft langwieriger bürokratischer Vorgang, von dem Museumsbesucher keine Notiz nehmen. Schon zu Beginn der Bildersuche sind ja Werkverzeichnisse und sonstige Bücher durchforstet worden. Bereits die hauseigene Bibliothek umfasst immerhin etwa 100.000 Bände.

Nicht jedes Kunstwerk ist in gutem Zustand. Manche Bilder oder Skulpturen müssen vor der Präsentation gründlich ausgebessert werden. Auch in eine Restaurierungswerkstatt bekommt man hier Einblick. Man lernt: Vor einer Ausstellung, erst recht vor einem Leihvorgang muss der Zustand aller Exponate exakt protokolliert werden, sozusagen bis zum haarfeinen Kratzerchen. Damit nachher keine Klagen kommen…

Für den Kulturtourismus: Erste Flyer schon zwei Jahre vorher

Und so geht es nach und nach um gar viele Wechselfälle im Museums- und Kunstbetrieb – von den leidigen Finanzen (einschlägige städtische Haushalts-Aufstellungen als Exponate) über die „Pflege“ von Mäzenen und Sponsoren (Finckh: „Viele Abendessen mit reichen Leuten“), um die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, um die ersten Flyer, die schon rund zwei Jahre vor einer Schau herauskommen, damit z. B. bei Busunternehmen kulturtouristische Früh- und Langzeitwirkung erzielt wird. Apropos Finanzen: Ursprünglich wollte Gerhard Finckh eine Kunstausstellung übers 18. Jahrhundert, also die Zeit der Aufklärung in Frankreich gestalten. Die Vorbereitungen waren schon weit gediehen, da musste sie aus Finanzgründen (es fehlten rund 200.000 Euro) abgesagt werden. Allein schon all die bedauernden Absagen an Leihgeber zu schreiben…

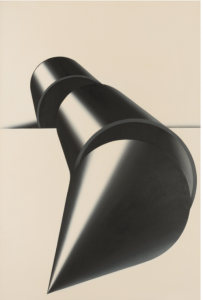

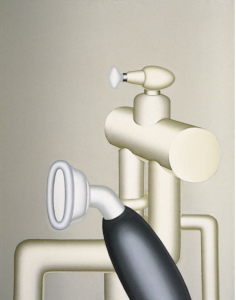

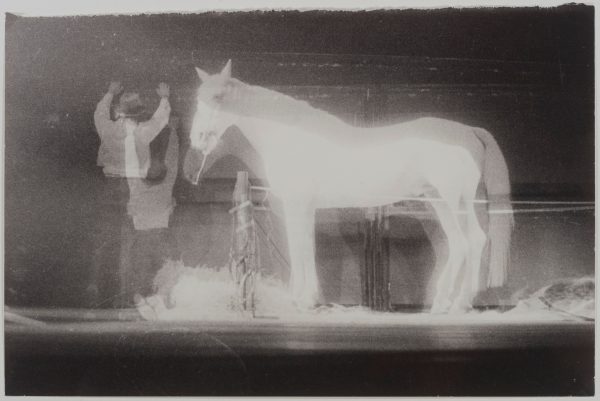

Gerhard Richter: „Scheich mit Frau“, 1966 (Von der Heydt-Museum, Wuppertal)

Nur scheinbar banal oder nebensächlich sind auch Fragen der Rahmung, Beleuchtung und Beschriftung. Selbst die Wahl der Wandfarbe, die erst einmal probehalber aufgetragen wird, spielt eine gebührende Rolle. Da stehen ein paar Farbeimer herum und mehrere Bilder sind testhalber von verschiedenen Farben hinterfangen. Passt der Farbton zu den Bildern, nimmt er etwas von der Wirkung oder unterstützt er sie dezent? Da kann man jeweils lange diskutieren. Finckh glaubt übrigens, dass inzwischen nahezu 50 Farbschichten auf den Wänden sein müssten. Wenn die eines Tages abblättern, wird’s problematisch.

Ungeahnter Arbeitsaufwand

Und überhaupt: Wie eigentlich bei jeder Tätigkeit, von der man Näheres erfährt, staunt man über den immensen Arbeitsaufwand, der hinter all dem steckt. Insgesamt hat das Von der Heydt-Museum in allen Abteilungen zwar fast 200 Mitarbeiter(innen), darunter viele Ehrenamtliche, doch das Kuratorenteam besteht gerade mal aus drei Frauen und einem Mann, die stets mehrere Ausstellungen parallel planen. Man ahnt, dass sie mehr als genug zu tun haben.

In einem Raum wird eine besondere Zusatz-Arbeit skizziert, nämlich die manchmal ungemein aufwendige Forschung in Sachen Restitution, die selbstverständlich eine Pflichtaufgabe ist. Dabei geht es vornehmlich um die Rückgabe von Werken, die jüdischen Bürgern zur NS-Zeit unrechtmäßig weggenommen wurden. Die genaue Klärung eines Sachverhalts ist mitunter dermaßen kompliziert, dass die Dokumentation für ein einziges Bild Jahre dauert und viele Aktenordner füllt.

Was darf ein Museum zeigen – und was nicht?

Zwischendurch haben wir durch eigens geöffnete Ausgucke ins Depot und in die Klimaschächte schauen dürfen, da geht es unversehens auch noch um Politik und Ethik. Schwierige Frage: Was darf ein Museum zeigen und was nicht? Beispielsweise eine Porträtskulptur von Adolf Hitler, erstellt vom berüchtigten NS-Bildhauer Arno Breker, einem gebürtigen Wuppertaler?

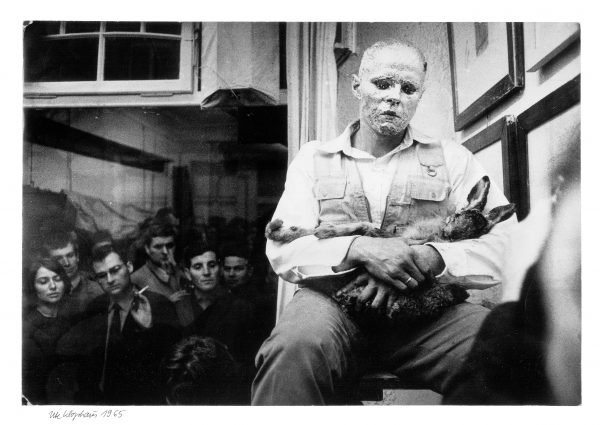

Von einer Kriegsgranate durchlöchert und bewusst achtlos hingelegt: Hitler-Kopf des NS-Bildhauers Arno Breker. Im Hintergrund ein Gemälde von Karl Hofer. (Foto: Bernd Berke)

Man zeigt ein solches Machwerk tatsächlich, freilich mit deutlich distanzierendem Gestus, der angemessen ist. Der symbolträchtig von einer Kriegsgranate getroffene und großflächig durchlöcherte Kopf liegt fast wie ein vergessenes Objekt herum. Auch ist er von Kunst aus aufrechtem Geiste umgeben und somit konterkariert. Mag sein, dass man ihn auf solche Weise zeigen darf. Und möglichst nur auf solche Weise.

Doch schon stellt sich die nächste, ganz anders gelagerte Frage: Ist Martin Kippenbergers gekreuzigter Frosch dort oben, gleichsam im „Herrgottswinkel“, nicht eine üble Beleidigung christlicher Empfindungen? Nun ja, diese einst virulente Provokation hat sich mittlerweile wahrscheinlich etwas verbraucht. Herrje, fast hätte ich jetzt „Gott sei Dank“ gesagt.

„Blockbuster – Museum“. Von der Heydt-Museum, Wuppertal, Turmhof 8. Vom 7. Oktober 2018 bis Ende Februar 2019. Geöffnet Di-So 11-18, Do 11-20 Uhr. Mo geschlossen. Eintritt 12 €, ermäßigt 10 €, Familie 24 €. Kein Katalog.

Online-Tickets, jeweils gültig für einen Tag und weitere Infos zum Museum und zur Ausstellung: www.vdh.netgate1.net

Museums-Tel.: 0202 / 563 62 31