Kolonialzeit – Auch Westfalen war vielfach verstrickt

„Wie lange noch ohne Kolonien?“ – Diese deutsche Propaganda-Marke aus dem Jahr 1925 forderte die Rückgabe der Kolonien nach deren „Verlust“ durch den Ersten Weltkrieg und stellte den Kolonialismus als gleichsam „naturwüchsigen“ Wirtschaftskreislauf dar. Kolonien waren Rohstofflieferanten und lukrative Absatzmärkte. (Foto/Repro: LWL)

Manche Zeitgenossen mögen gleich abwinken: Was soll denn Westfalen mit Kolonialismus zu tun haben? Berlin oder Hamburg, ja. Aber „wir“? Nun, beim genaueren Hinschauen zeigt sich: eine ganze Menge, bis hinein in lokale Verästelungen – und bis in rassistische Abgründe, die immer noch nachwirken.

Den vielfältigen Beweis tritt eine Ausstellung im Dortmunder LWL-Industriemuseum Zeche Zollern an. Der Titel fällt gleichsam mit der Tür ins Haus und duldet wenig Einspruch, er lautet „Das ist kolonial“. Es ist das zentrale „Anker-Ereignis“ des LWL-Themenjahres „Postkoloniales Westfalen-Lippe“.

Aufregung im Vorfeld

Die Schau ist aus intensiven Diskussionen, Projekten und Workshops hervorgegangen. Ein Werkstatt-Vorläufer erregte 2023 rechts gestrickte Gemüter, weil für wenige Stunden pro Woche ein „safer space“ (Schutzraum) eigens für Menschen mit dunkler Hautfarbe eingerichtet wurde, die sich möglichst ohne Irritationen mit dem heiklen Thema befassen sollten.

Tatsächlich macht die jetzige Ausstellung mit über 250 Exponaten sowie Video- und Hörstationen plausibel, dass Schwarze (heutige Lesart: „People of Color“) den Geschichtsverlauf und seine Relikte möglicherweise völlig anders wahrnehmen. Während etwa prachtvolle Federn als Verkleidungs-Material im deutschen Karneval dienen, haben sie in etlichen afrikanischen Regionen rituelle Bedeutung und müssen durch existentielle Prüfungen verdient werden. Hier ahnt man, warum die gelegentlich im Übermaß beschworene „kulturelle Aneignung“ ein Problem sein kann.

Rohstoffe aus Afrika, Wertschöpfung in Herford

Der rassistisch dargestellte „Sarotti-Mohr“ (hier eine Rückenansicht) war seit 1922 Werbefigur für die Schokoladenfirma und wurde erst 2004 vom „Sarotti-Magier“ abgelöst. (Foto: LWL)

Gleich eingangs findet sich ein Schaukasten, mit dem deutsche Schüler kurz nach 1900 „Naturgaben deutscher Kolonien“ kennenlernen sollten, also bestimmte Fasern, Früchte, Bodenschätze und dergleichen. Ein unscheinbarer Besen besteht just aus afrikanischen Rohstoffen, Wertschöpfung und Profit flossen allerdings nach Deutschland. In diesem Falle machten sie eine Familie im westfälischen Herford steinreich.

In der Zeche Zollern befindet man sich keineswegs auf „neutralem“ Boden. Emil Kirdorf, einstiger Zechendirektor dieses jetzigen Ausstellungsortes, war ein Kolonialismus-Befürworter ersten Ranges, wie überhaupt viele Industrielle in Westfalen. Dortmunds Hafen diente derweil als Umschlagplatz für Kohle, die nicht zuletzt Kriegsschiffe antrieb. Aus dem heimischen Stahl erwuchsen auch Eisenbahnen, die die eroberten Gebiete durchpflügten.

Sklavenhändler aus dem Sauerland

Und wer hätte gedacht, dass im Sauerland ein Sklavenhändler wie Friedrich von Romberg (aus Hemer) sein Unwesen getrieben hat? Zu den Dokumenten, die sein Leben erschließen, zählt auch eine Rechnung, in der er 10 Prozent tödlichen „Verlust“ beim Transport versklavter Schwarzer geltend machte.

Das vielköpfige, übrigens rein weibliche Kuratorinnen- und Vermittlungsteam, nahezu paritätisch auch Frauen mit afrikanischen Wurzeln umfassend, hat wesentliche Aspekte des Themenfeldes einleuchtend aufbereitet, übrigens auch und gerade für Kinder, die ein eigenes Begleitheft in die Hand bekommen. Darin führt eine agile Comic-Spinne („Anansi Spider“) kurzweilig durch die Ausstellung.

„Völkerschauen“ in Dortmund und Münster

Beispielsweise geht es auch um christlichen Missionseifer zur Kolonialzeit. Eine historische Spendendose in Gestalt eines dunkelhäutigen Menschen wird ganz bewusst halb hinter Milchglas präsentiert, um vorgefasste Blickweisen zu verunsichern. An anderen Stellen sollen künstlerische „Interventionen“ die altgewohnte Sicht durchbrechen.

Kolonialismus im Schulunterricht: Schaukasten zu den „Naturgaben deutscher Kolonien“ (vor 1919). (Foto: LWL/Julia Gehrmann)

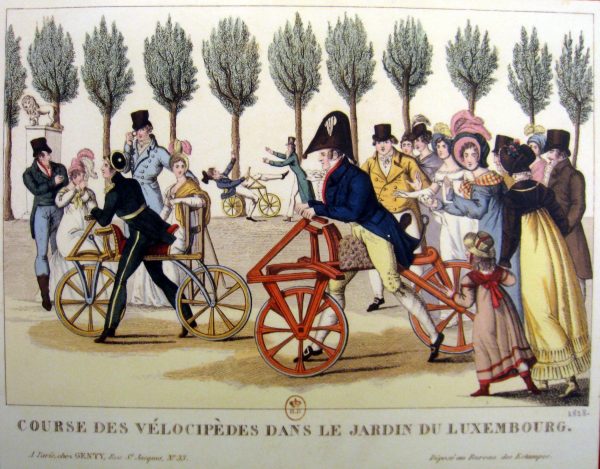

Das weitere Spektrum reicht von der alltäglichen Propaganda deutscher Kolonialvereine über Kolonialwarenläden bis zur in Afrika erbeuteten Raubkunst mitsamt der aktuellen Debatte um deren Rückgabe. Ein besonders düsteres Kapitel gilt der Niederschlagung des Herero-Aufstands durch die deutsche Kolonialmacht, bei der 70.000 bis 100.000 Eingeborene starben. Auch geht es um ehedem übliche „Völkerschauen“, für die indigene Menschen nach Europa verfrachtet und ruchlos öffentlich zur Schau gestellt wurden, so etwa wiederholt im Dortmunder Fredenbaumpark oder im Münsteraner Zoo.

Beim Rundgang sind einige Merkwürdigkeiten zu entdecken: Tuchware mit „typisch afrikanischen“ Motiven entstand teilweise nicht etwa dort, sondern wurde – grotesk genug – u. a. in einer Druckerei zu Herdecke hergestellt und sodann nach Afrika exportiert.

Fragwürdige Bücher, Denkmäler, Straßennamen

So unabweislich grinst einem aus vielen Objekten der blanke Rassismus entgegen, dass es einer kleinen Abteilung mit fragwürdigen Büchern kaum noch bedurft hätte. „Zehn kleine…“ mit dem unsäglichen N-Wort, aber auch „Jim Knopf“ und „Pippi Langstrumpf“ finden sich hier. Über Letztere ließe sich freilich diskutieren.

In Frage gestellt werden auch Denkmäler früherer Kolonialherren und nach ihnen benannte Straßen, die vielerorts vorhandene Robert-Koch-Straße inbegriffen. Der berühmte Mann hat, geschützt von deutschen Soldaten, medizinische Menschenversuche an Indigenen angestellt. Muss man solche Straßen umbenennen und Denkmäler stürzen – oder sollte ein aufklärerischer Umgang mit derlei Zeugnissen möglich sein? Gewichtige Fragen, längst noch nicht abschließend beantwortet.

„Das ist kolonial. Westfalens (un)sichtbares Erbe“. LWL-Industriemuseum Zeche Zollern, Dortmund, Grubenweg 5. Bis zum 26. Oktober 2025.

zeche-zollern.lwl.org/dasistkolonial

_____________________________________________

Der Beitrag ist in ähnlicher Form zuerst im Kulturmagazin „Westfalenspiegel“ erschienen: www.westfalenspiegel.de