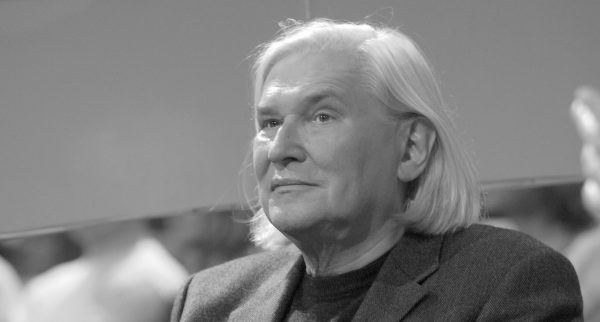

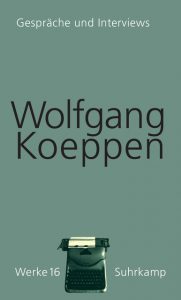

Der Mann, der keinen Roman mehr schrieb – Gespräche und Interviews mit Wolfgang Koeppen als Band 16 der Werkausgabe

In der bundesdeutschen Nachkriegsliteratur dürfte das Phänomen einzigartig sein. Da gab es einen recht prominenten Schriftsteller, der von 1954 bis zu seinem Tod 1996 partout nicht mehr jenen Roman vollendete, den so viele anspruchsvolle Leser dringlichst von ihm erwarteten.

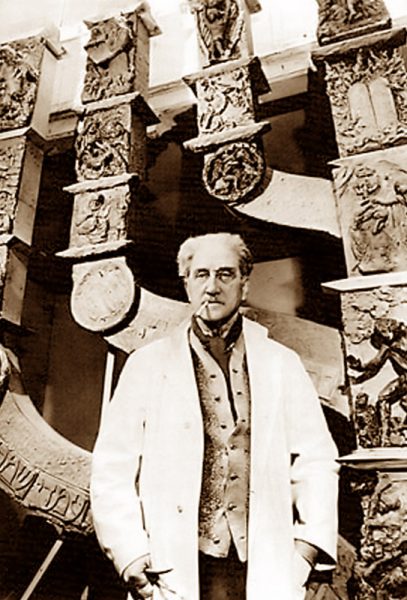

Dennoch fand dieser Autor in Siegfried Unseld (Suhrkamp) einen Verleger, der ihn durch die Jahrzehnte währende Schreibkrise allzeit (auch und gerade finanziell) generös fördernd und mit wahrhaftiger Engelsgeduld begleitete.

Dennoch fand dieser Autor in Siegfried Unseld (Suhrkamp) einen Verleger, der ihn durch die Jahrzehnte währende Schreibkrise allzeit (auch und gerade finanziell) generös fördernd und mit wahrhaftiger Engelsgeduld begleitete.

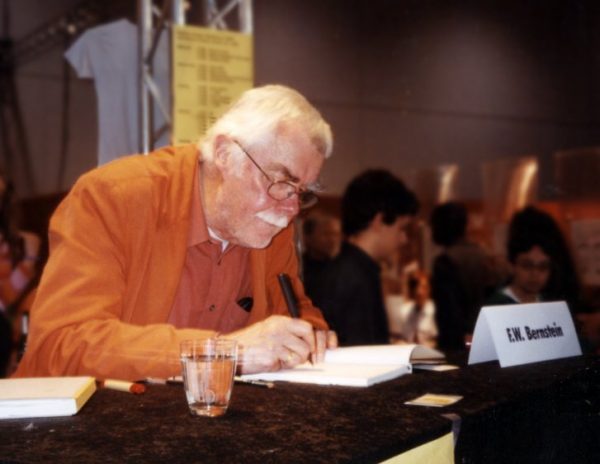

Bei all dem weckte der Schriftsteller, gleichsam als lebende Legende, reges publizistisches Interesse. Immer und immer wieder wollten andere Autoren, Kritiker oder anderweitig kultursinnige Journalisten Gespräche mit ihm führen. Wer mit Wolfgang Koeppen gesprochen hatte, sah sich gleichsam in der Zunft geadelt.

Die Liste der illustren Interviewer(innen)-Namen ist lang, es stehen darauf u. a. – hier in alphabetischer Folge: Heinz Ludwig Arnold, Horst Bienek, Volker Hage, Günter Kunert, Angelika Mechtel, André Müller, Karl Prümm, Marcel Reich-Ranicki und Asta Scheib; um nur einige zu nennen.

Wolfgang Koeppen (1906-1996) hatte (nach vergleichsweise eher unscheinbaren Anfängen in den 1930er Jahren) mit „Tauben im Gras“ (1951) und „Das Treibhaus“ (1953) in der noch jungen Bonner Republik zwei höchst bemerkenswerte Romane vorgelegt, die nicht nur zu großen Hoffnungen berechtigten, sondern diese zum gewissen Teil bereits einlösten. Und ein solcher Mann verstummte dann unversehens für alle übrige Zeit – zumindest als Romancier!

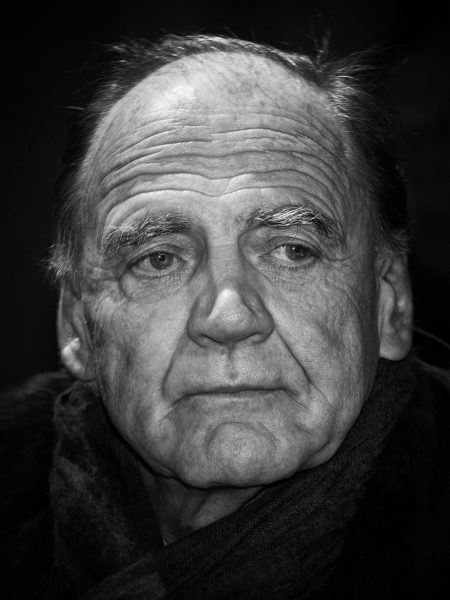

Reich-Ranicki wollte endlich mehr Privates erfahren

Eben dieser Umstand hat zahlreiche Gesprächspartner Koeppens wohl besonders gereizt. Sie haben versucht, seinem „Geheimnis“ auf die Spur zu kommen; sie wollten ergründen, warum ein weiterer großer Roman noch und noch auf sich warten ließ und wie das Nicht-Erscheinen allmählich zum anwachsenden Mythos werden konnte.

Geradezu angriffslustig hat vor allem Marcel Reich-Ranicki ihn bedrängt, endlich einmal mehr Privates von sich zu geben. Koeppen wusste sich dem Ansinnen weitgehend und recht elegant zu entziehen. Er blieb dabei ausnehmend freundlich, schließlich war gerade Reich-Ranicki ein entschiedener Befürworter seiner Schreibkunst. Mit einem derart einflussreichen Fürsprech verdarb man es sich tunlichst nicht.

Es ziehen sich also durch Band 16 der von Hans-Ulrich Treichel herausgegebenen Koeppen-Werkausgabe, welcher just Gespräche und Interviews versammelt, bestimmte Themen mit großer Regelmäßigkeit: allen voran eben die fortwährende Schreibkrise und die daraus resultierenden finanziellen Sorgen. Letztere, so Koeppen, hätten sich von selbst erledigt, wäre er ein Erbe gewesen wie etwa Flaubert oder Proust. Angesichts solcher Namen ahnt man: Koeppen hätte eigentlich zu den allerhöchsten Gipfeln streben wollen… Damit es kein Vertun gibt: Wolfgang Koeppen hat nie öffentlich über seine missliche pekuniäre Situation „gejammert“. In früheren Zeiten hätte die Formulierung gelautet: Er hat es mannhaft getragen.

Der Unterschied zwischen Arbeitslager und Arbeitsdienst

Auf Länge gesehen, ergeben sich im Interview-Band durch die Konzentration auf bestimmte Themen einige Redundanzen, freilich nicht nur als bloße Wiederholungen, sondern auch in Form von Widersprüchen. Wolfgang Koeppen, der mit der Zeit seine speziellen Strategien entwickelt hatte, um nicht mehr Wahrheit(en) als nötig preiszugeben, sagt gleichwohl nicht immer dasselbe. Nuancen oder gar diametral entgegengesetzte Angaben lassen Raum für Deutungen und Spekulationen. Ein unerschöpfliches Spielfeld der Literaturwissenschaft.

Immer wieder andere, teils paradoxe Interview-Einlassungen Koeppens haben für Verwirrung gesorgt – beispielsweise darüber, ob, wann, wo und unter welchen Umständen ein früher Roman verschollen sei. Er hat gesprächsweise mal diese, mal jene Variante bevorzugt. Gravierender noch: Stirnrunzeln und Rätselraten rief seine (wider besseres Wissen?) immerzu wiederholte Behauptung hervor, in einer üblen Rezension des Jahres 1934 sei ihm „Arbeitslager“ an den Hals gewünscht worden. Tatsächlich gab es da eine ruchlose Kritik, in der es zum Roman „Eine unglückliche Liebe“ hieß, Koeppen gehöre in den „Arbeitsdienst“, was freilich – speziell für sprach- und geschichtsbewusste Menschen – denn doch einen deutlichen Unterschied zum „Arbeitslager“ ausmacht.

Ein fataler Setzfehler und seine Folgen

Wollte Koeppen sich mit seiner Übertreibung etwa so darstellen, als habe er dem Widerstand gegen die NS-Diktatur angehört? Hat er deswegen so getan, als sei er in eine Traditionslinie mit Thomas Mann gestellt worden, obwohl dessen Name in jener schmählichen Kritik überhaupt nicht genannt wurde? Andere Aussagen sprechen wiederum gegen eine solche Absicht. Da hat Koeppen nicht viel Wesens um seine gar nicht recht einzuordnende Haltung und sein (freiwilliges) holländisches Exil gemacht, das ihm auch finanziell etwas Luft verschaffte. Er war wohl weder im Widerstand, noch war er Kollaborateur.

Weit über Wortklauberei hinaus ging auch die Auseinandersetzung über einen Artikel von Karl Prümm, der 1983 in der (verdienstvollen) Essener Literaturzeitschrift „schreibheft“ erschien. Darin stand gedruckt, Koeppen habe in der NS-Zeit „nationalsozialistische“ Neigungen gehabt. Der ungeheure Vorwurf, der im Gefolge auch den „Großkritiker“ Fritz J. Raddatz zu einer wüsten Attacke auf Koeppen in der „Zeit“ anstachelte, erwies sich als schlimmer Setzfehler, tatsächlich hatte es „nationalistisch“ heißen sollen. Auch nicht eben fein, aber auf der Schändlichkeits-Skala schon ungleich harmloser. „schreibheft“-Herausgeber Norbert Wehr leistete tätige Abbitte, indem er in einer der nächsten Ausgaben Platz für ein begütigendes Interview mit Wolfgang Koeppen freiräumte. Hier war von derlei harschen Vorwürfen gar nicht mehr die Rede, obwohl (oder weil) einer der Interviewer Karl Prümm selbst war.

„Der Schriftsteller (…) ist kein Gewerbetreibender“

Wenn Koeppen ansonsten mit einem Gespräch im Nachhinein, aber vor Drucklegung unzufrieden war, hat er gelegentlich rigide gekürzt, redigiert und streckenweise umgeschrieben, so dass man sich bei Lektüre vereinzelt kaum noch in den Gefilden halbwegs spontaner Äußerungen, sondern doch wieder auf literarischem Gebiet befindet; nicht nur thematisch, sondern auch, was ausgearbeitete Formulierungen anbelangt. Da finden sich hellsichtige, manchmal geradezu visionäre Passagen, in denen Koeppen nicht nur Verhältnisse seiner Zeit auf den Begriff bringt, sondern auch weit ins Kommende zu schauen scheint. Über die stets gefährdete Außenseiter-Rolle des Schriftstellers an und für sich haben wohl nur ganz wenige so nachgedacht wie dieser Mann in seiner permanent durchlittenen Schreibkrise.

In diesem Sinne noch ein bezeichnendes Zitat aus dem Gespräch mit Angelika Mechtel, die ihn – nicht allzu einfühlsam – gefragt hat, ob er sich vorstellen könne, z. B. auf Sachbücher „umzuschulen“, um seine finanzielle Misere zu lindern. Darauf Koeppen, spürbar aufgebracht:

„Umschulung? Welch scheußliches Wort! Es trifft nicht zu. Der Schriftsteller, den ich meine (…), ist kein Gewerbetreibender, auch wenn das Finanzamt ihn so mißversteht. Das Schreiben, um das es hier geht, ist keine Frage der Erwägung, der Marktanalyse, der Berechnung, der Erfolgsaussicht. Dieser Schriftsteller kann nur sein, was er ist, er selbst, er kann nur schreiben, wie er schreibt, das ist ein Zustand, keine Wahl…“

Wolfgang Koeppen – Gespräche und Interviews. Werke, Band 16 (Hrsg. Hans-Ulrich Treichel). Suhrkamp Verlag, 770 Seiten, 48 Euro.