Ein Beitrag von Gastautor Heinrich Peuckmann:

Es ist erstaunlich, welchen Anteil Menschen aus der kleinen Stadt Kamen, in der ich geboren wurde und immer noch lebe, am Verlauf des Zweiten Weltkriegs hatten. Vier Beispiele:

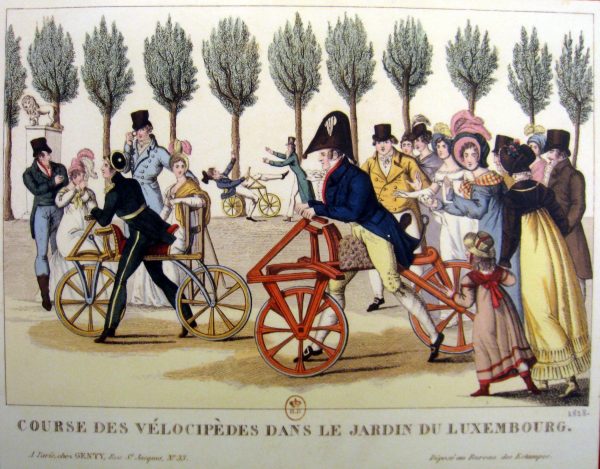

Berühmte Dresdner Brücke, genannt „Das Blaue Wunder“. (Foto vom September 2003: Bernd Berke)

„Blaues Wunder“

Ein Kamener, hörte ich erst kürzlich, sei für die Rettung der Brücke in Dresden, des sogenannten „Blauen Wunders“, kurz vor Kriegsende verantwortlich. Die Dresdner sind noch immer dankbar für diese Rettung. Als ich mich umhörte, kam heraus, was ich von Anfang an geahnt hatte. Ich kenne diesen Mann, es ist der alte Herr Erhards, der seit Ewigkeiten am Alten Markt wohnt und früher ein Elektrogeschäft betrieb.

Die Geschichte stimmt nur etwa zur Hälfte, aber immerhin das. Er sei bei der Elitetruppe „Hermann Göring“ gewesen, erzählte er mir, als ich ihn darauf ansprach. In den letzten Kriegstagen hätte die Truppe am Ostufer der Elbe in Dresden gelegen. Die Brücke sei ihre letzte Fluchtmöglichkeit nach Westen gewesen, um den russischen Truppen zu entgehen.

Er war abkommandiert, um Material über die Brücke hin und her zu schaffen. Bei einer dieser Fahrten habe er bemerkt, wie sich Soldaten an den Brückenpfeilern zu schaffen machten. Auf seine Frage hin, was sie da machten, hätten sie geantwortet, dass sie Sprengstoff anbrächten, um die Brücke zur Sprengung vorzubereiten. Er hat sofort seinen Kommandanten, der auf einer Anhöhe residierte, informiert und der hat dann, nicht zuletzt aus Eigennutz, die Sprengung verhindert. Immerhin, er war zwar nicht der Hauptverantwortliche, aber ein kleines Rädchen bei der Rettung dieser schönen Brücke, die die Dresdner bis heute erfreut, war er doch.

Einer aus seiner Einheit hätte darüber mal einen Artikel in einer Kölner Zeitung geschrieben, erzählte er mir. Um alle Fakten zu kennen, sei er nach Kamen gekommen und hätte ihn, seinen Frontkameraden Erhards, nach letzten Details befragt. Den Artikel hätte er noch, aber den Journalisten würde ich bestimmt nicht kennen. Als er mir eine Kopie zeigte, las ich den Namen des Verfassers. Es war Dieter Wellershoff, der über die letzten Kriegstage nicht nur diesen Artikel, sondern sogar ein Buch geschrieben hat. Ich war es dann, der ihn aufklärte, wer sein alter Kriegskamerad gewesen war, mit dem zusammen er im Schützengraben gelegen hatte. Einer der besten Autoren der Nachkriegszeit.

Über die Brücke hat sich die Einheit, der Erhards angehörte, dann tatsächlich aus dem Staub gemacht.

__________________________________________________

Stauffenbergs Tasche

Hermann „Hermi“ G. ist wahrscheinlich der biologische Vater meiner alten Freundin Gabi gewesen. Ihre Mutter hat ihr den Namen des Mannes, der sie als junge Kriegerwitwe Anfang der fünfziger Jahre schwängerte, niemals verraten. Aber aus den wenigen Angaben, die sie dann doch machte, habe ich Gabis Vater nach Befragen von Altersgenossen ausfindig machen können.

Bei der Machtergreifung 1933 war er blutjung gewesen und damit leicht formbar zum fanatischen Nazi. Im Krieg wurde er zur Wolfsschanze abkommandiert und machte genau an jenem Tag Dienst, als Stauffenberg dort mit der Bombe in der Tasche ankam. „Hermi“ hat später immer wieder erzählt, dass er Stauffenberg, dem nach einer Kriegsverletzung die rechte Hand amputiert wurde und dem an der linken Hand zwei Finger fehlten, angeboten hat, die Tasche zu tragen. Jene mit der Bombe darin.

„Darf ich Ihnen Ihre Tasche tragen, Herr Oberstleutnant?“, hat er hilfsbereit gefragt. Stauffenberg hätte nicht reagiert und erst, als er die Frage zum zweiten Mal hörte, gereizt geantwortet: „Meine Tasche kann ich selber tragen.“

Tatsächlich bestätigen Quellen, dass „ein paar junge Offiziere“ Stauffenberg diese Frage gestellt haben. Hermi war wohl einer von ihnen gewesen. In seinen Erzählungen hat er später ehrlich hinzugefügt, dass er Stauffenberg ganz sicher, hätte er gewusst, was in der Tasche war, verraten hätte. Er gehörte zu den Verführten. Später wurde er zuerst Journalist und danach, bis zu seinem frühen Tod, Pressesprecher bei einem Autokonzern.

_________________________________________________

Zur Siegesfeier auf dem Roten Platz

Mein alter Freund Hans, der kürzlich gestorben ist, hat auf der anderen Seite gekämpft. Nur wenige unter unseren Freunden wissen, dass er einer Adelsfamilie entstammte. Er ließ sich nur mit seinem schlichten Nachnamen anreden, aber ich habe mir früher gerne den Spaß erlaubt und ihn mit „Herr von und zu“ angeredet. Alle anderen haben dann gegrinst, aber wir beide haben uns zugeblinzelt, denn wir wussten, dass es kein Gag war.

Er stammte aus einer alten Militärfamilie. Sein Großvater war Stadtkommandant einer süddeutschen Stadt gewesen, sein Vater war ebenfalls Offizier gewesen. Als der Vater im Krieg irgendwann auf Urlaub nach Hause kam, hat er seinen Sohn Hans zur Seite genommen. „Wenn du demnächst die Nachricht kriegen solltest, dass ich an einer Lungenentzündung oder etwas Ähnlichem gestorben bin, glaube ihnen nicht. Dann haben sie mich erschossen.“

Hans schloss daraus, dass sein Vater irgendwie in das Attentat vom 20. Juli eingeweiht war. Welche Rolle er dabei gespielt hat, hatte er ihm nicht verraten. Tatsächlich kam einige Zeit später die scheinheilige Nachricht von seinem Tod. Hans kämpfte damals an der Ostfront und schon beim nächsten Angriff der Russen hat er sich überrollen und gefangen nehmen lassen. Für die Mörder seines Vaters wollte er nicht weiter kämpfen. Die Sowjets fanden den Brief in seinem Gepäck und verstanden sofort die Hintergründe. Ob er nicht bei ihnen mitkämpfen wolle, um die Mörder seines Vaters zu besiegen, haben sie ihn gefragt. Hans wollte.

Als es darum ging, die Weichsel zu überqueren, gehörte Hans als stellvertretender Führer zum Stoßtrupp, der den Brückenkopf schlagen sollte. Sein Truppenführer fiel schon beim ersten Angriff durch Bauchschuss, also musste Hans die Verantwortung übernehmen. Er hatte gleich gemerkt, dass ihnen auf dem anderen Ufer eine Eliteeinheit der Nazis gegenüber stand und hat seine Truppe deshalb mit Booten flussabwärts treiben lassen, um von dort aus überzusetzen, die Nazieinheit zu umgehen und sie aus ihrem Rücken heraus anzugreifen. Der Plan ist aufgegangen, mein Kamener Freund Hans ist ursächlich mitverantwortlich, dass der kriegswichtige Übergang der Roten Armee über die Weichsel geklappt hat. Wäre sein Plan misslungen, das weiß er, hätten die Sowjets ihn wegen Nichtbefolgens des Befehls sofort erschossen.

So aber gehörte er zu den Auserwählten seiner Truppe, die bei der Siegesfeier auf dem Roten Platz an Stalin vorbeifahren durften. Immer nur ein paar aus jeder Einheit wurden dafür ausgesucht, Hans gehörte dazu. Bei dieser Vorgeschichte hätte er in der DDR garantiert Karriere machen können, aber er wollte nicht. Er ist in den Westen gegangen, wo er in einem nur halb fertigen Haus im Süden von Kamen lebte, umgeben von viel Viehzeugs, das er aufopferungsvoll pflegte. Nichts sollte mehr gequält werden, das ihn umgab. Das war die Schlussfolgerung, die er aus seinen Kriegserlebnissen gezogen hat.

Er hatte dieses merkwürdige Haus selber bauen wollen, aber seine Frau verließ ihn gerade zu jener Zeit zusammen mit den drei Kindern. Danach gab Hans auf, zog noch eine Außenmauer hoch und wohnte seither in einer Halbruine. Erst nach dem Fall der Mauer war er zu seiner alten Einheit, die in der Nähe von Berlin stationiert war, zurückgekehrt, um zu sehen, wie es den Soldaten der Roten Armee nun ergeht. Sie hatten ihn respektvoll empfangen, erzählte er, aber Hans war trotzdem enttäuscht gewesen. „Derselbe Gehorsam, dieselbe Hierarchie“, hat er geurteilt. „Sie haben nicht viel gelernt seit dem Krieg.“

___________________________________________________

Gewissenlos Hitlers Finanzen geregelt

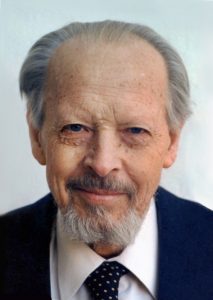

Derjenige unter den Kamenern, der das „größte Rad“ in der Nazizeit drehte, hat nie in dieser Stadt gelebt. Aber er war hier oft zu Besuch bei seinen Verwandten von Plettenberg, die in dem Wasserschloss im Vorort Heeren leben und er ist hier nach seinem Tod 1977 auf dem kleinen Schlossfriedhof begraben worden.

Johann Ludwig Graf Schwerin von Krosigh, genannt Lutz, war Hitlers Finanzminister. In all den Jahren, in denen Hitler an der Macht war, hat er ihm die Finanzen geregelt, hat dem Mörder also die Waffen in die Hand gegeben. Pflichtbewusst, so wie er Pflicht auffasste, hat er das getan, nichts hat ihn an dieser Tätigkeit zweifeln lassen. Nicht die Entfesselung des Krieges mit zig Millionen Toten, nicht der Genozid, einfach gar nichts. Ludwig Johann hat ausdauernd die Finanzen geregelt.

Dafür ist er später als Kriegsverbrecher angeklagt und zu 10 Jahren Haft verurteilt worden. Das Verbrechen, das man ihm hauptsächlich vorwarf, war die Plünderung des Eigentums deportierter Juden durch die von Schwerin von Krosigh geleiteten Finanzämter. Die gerechte Strafe für eine falsche Schuld, soll er später – immerhin – geurteilt haben. Die eigentliche Schuld sei sein eingeschläfertes und abgestumpftes Gewissen gewesen.

Nach Hitlers Tod und der Machtübernahme durch Dönitz war er für 5 Tage leitender Minister, also auch so etwas wie der Außenminister. Er war es schließlich, der über den Sender Flensburg die bedingungslose Kapitulation verlas. Viele Filme über den Zweiten Weltkrieg enden also mit seiner Stimme, mit der Kapitulationserklärung, die er verlas.

Nicht einmal zwei Jahre hat er von seiner Strafe absitzen müssen, schon Anfang 1951 ist er aus der Haft entlassen worden. Danach ist er als Journalist tätig gewesen.