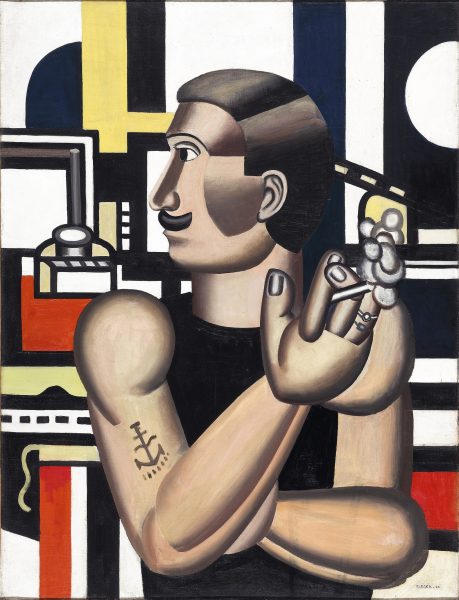

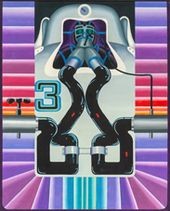

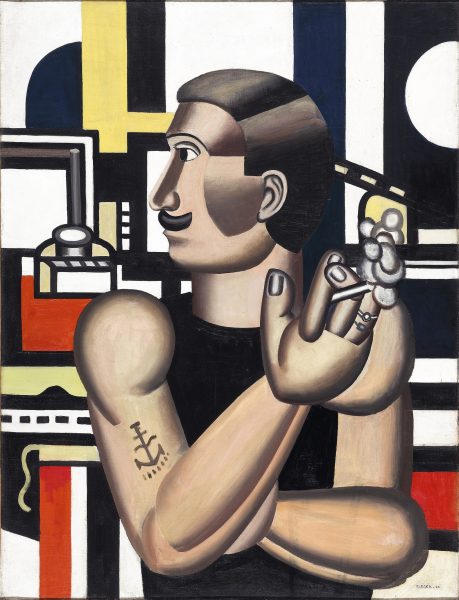

Fernand Léger: „Le Mécanicien“, 1920. Öl auf Leinwand. National Gallery of Canada, Ottawa / © VG Bild-Kunst, Bonn 2019. Foto: NGC

Wenige Jahre nach der Jahrhundertwende – der Wende in das 20. Jahrhundert hinein – begann die Kunst, schüchtern zunächst, mit naturwissenschaftlicher Genauigkeit die konstruktiven Gegebenheiten der Welt abzufragen, die Baupläne von Natur und Technik, die Funktionalität von Gesellschaft und Individuum. Das war eigentlich erstaunlich, denn jenseits der Kunst war die Welt des 19. Jahrhunderts ja längst im Industriezeitalter angekommen.

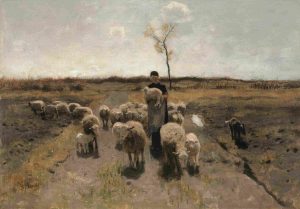

Nur ein Schönheitsfleck

Zum einen gab es bahnbrechende Erfindungen am laufenden Band, zum anderen kapitalistische Exzesse der Ausbeutung und der Anhäufung von Reichtum in einem bis dahin unvorstellbaren Maß. Doch die Maler schwelgten in Spätromantik, blickten auf liebliche Flußauen und schroffe Felslandschaften, und bestenfalls war ganz im Hintergrund, der rauchende Schornstein verriet es, eine kleine Fabrik zu erahnen, zu nicht mehr nütze als dazu, dem schwelgerischen Duktus einen süßen Schönheitsfleck zu verpassen. Die Moderne zeigte erstes Leben, gewiß; doch in den Akademien berauschte man sich an mythologischen Stoffen, betrieb Heldenverehrung. Das deutsche Bürgertum pflegte den Luisenkult, haßte die Franzosen (nicht aber ihren Wein…) und hörte Wagner dazu. Ist ja alles bekannt.

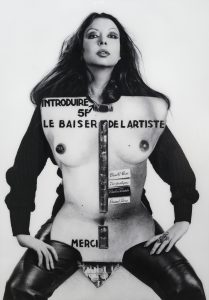

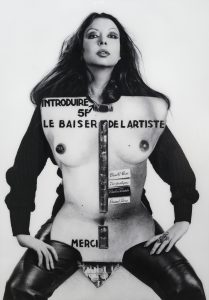

Orlan: Le Baiser de l’artiste. Le distributeur automatique ou presque! n°2, 1977 (2009) Silbergelatine auf Diasec, 55 × 110 cm Erworben 2009, entre Pompidou, Paris (Bild: Museum Folkwang, VG Bild-Kunst, Bonn 2019 / ADAGP Foto: bpk / CNAC-MNAM / Georges Meguerditchian)

Zu Beginn Krupp

Der industriellen Wirklichkeit näherte sich die Kunst schließlich mit unübersehbarer Ambivalenz. Heinrich Kleys Gemälde „Tiegelstahlabguß bei Krupp“ zum Beispiel, entstanden 1909, schwankt mit seiner altmeisterlichen Lichtbalance etwas unschlüssig zwischen dramatischer Überhöhung, Bewunderung für die moderne Technik und dokumentarischer Beschreibung der Arbeitssituation, die die vielen Einzelnen entindividualisiert, sie gleich Soldaten unbedingtem Gehorsam unterwirft, weil sonst das Werk nicht gelingen würde.

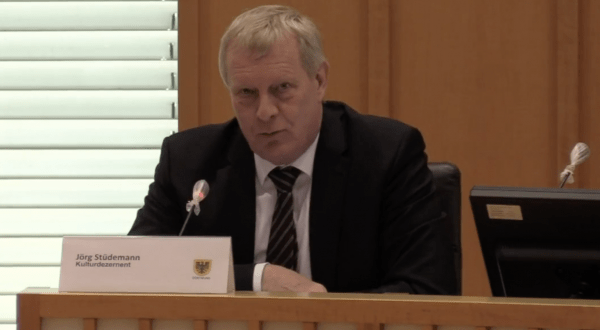

Im großen Saal

Mit Kleys Bild beginnt der (ganz vorzügliche) Katalog zur Ausstellung „Der montierte Mensch“, die jetzt bis 15. März 2020 im Essener Folkwang-Museum zu sehen ist. Mehr als 200 Werke von 124 Künstlern beiderlei Geschlechts haben die Kuratorinnen Anna Fricke und Nadine Engel für diese eindrucksvolle Präsentation im großen Ausstellungssaal des schönen, zweckmäßigen Chipperfield-Baus zusammengetragen, Leihgaben und Eigenbestand. Der Gefahr allzu großer Beliebigkeit, die das Thema in sich birgt, sind sie mit konzeptioneller Strenge begegnet. Doch natürlich hat die Ordnung Grenzen, denn auf dem riesigen Themenfeld von Konstruktion, Dekonstruktion und Destruktion, wo irgendwo sicherlich auch der nicht allzu geläufige Begriff „montierter Mensch“ seine sinnhafte Verortung findet, haben die Dinge sich nicht nur linear entwickelt. Der Begriff „Der montierte Mensch“ stammt übrigens von dem Kulturwissenschaftler Bernd Stiegler.

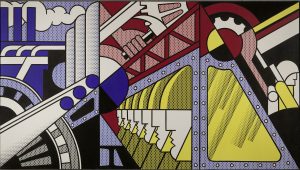

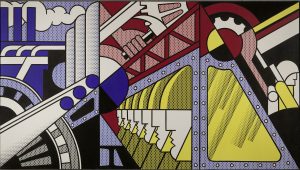

Roy Lichtenstein; Study for Preparedness, 1968, Öl und Magna auf Leinwand, 142,5 × 255 cm, Museum Ludwig, Köln (Bild: Museum Folkwang, Estate of Roy Lichtenstein / VG Bild-Kunst, Bonn 2019 Foto: Rheinisches Bildarchiv, rba_d039366)

Zusammenhänge

Wenn auch nicht alles mit allem, so hängt doch vieles mit vielem, vielfältig zudem, zusammen. So lassen sich die fotografierten Bewegungsstudien Eadweard Muybridges, die 1887 noch vor der Erfindung des Kinos entstanden und die Zerlegung von Bewegung in viele Einzelschritte vorwegnahmen, durchaus sinnhaft in Zusammenhang bringen mit den Arbeiten Trevor Paglens. Der hat, beispielsweise für das ausgestellte, erschreckende Bild „Vampire (Corpus: Monster of Capitalism) Adversarially Evolved Hallucination“ (2017) den Computer nach der Evaluation menschlicher Statements zum Thema Vampire Algorithmen schreiben lassen, die in einem bildgebenden Programm zu eben jenem geplotteten Bild führten. Und wenn auch die Leistung des Computers uns Respekt abnötigt, so ist es mit seiner Künstlichen Intelligenz doch nicht weit her, denn im Kern reproduzierte er nur, was Menschen vorher äußerten. Muybridge verstand sich übrigens als Forscher, während Paglens Arbeit heutzutage problemlos als Kunst akzeptiert wird. Aber beide zerlegten und montierten.

Fortunato Depero: Motociclista (solido in velocità), 1927, Öl auf Leinwand, 117 x 163,5 cm, Privatsammlung (Bild: Museum Folkwang, VG Bild-Kunst, Bonn 2019, Foto: Vittorio Calore (Milano Italy))

Der Erste Weltkrieg

Streift man durch die reizvoll heterogene Essener Schau, drängt sich allerdings der Eindruck auf, daß Zerlegung und Zerstörung weitaus mehr Platz beanspruchen als ein anschließendes „Montieren“. Vor allem die traumatisierenden Destruktionserfahrungen des 1. Weltkriegs veränderten die Kunst grundlegend und unwiderruflich. In einem Dreierzyklus (zweimal Kohle, einmal Öl) aus „Die Schlacht“ (1916/17), „Vorstoß“ (1916/17) und „Der Krieg“ (1914) löst beispielsweise Otto Dix die Ordnung der Welt in wilde, entmenschlichte Strukturen auf. Während die Kompositionen der ersten beiden Bilder noch kraftvoll einem Ziel entgegenzustreben scheinen, ist das letzte nur pures Chaos. Details erkennt man noch, Köpfe, Zahnräder, Schlote, Blitze, doch jeglicher funktionale Zusammenhang ist dahin. Viele Künstler teilten Dix’ Blick auf diese gänzlich entzauberte Welt.

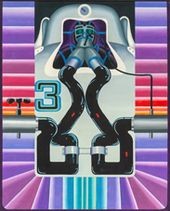

Bettina von Arnim: Close Cycle Man, 1969, Öl auf Leinwand, 138 × 112 cm, Städel Museum Frankfurt, Städelsches Kunstinstitut und Städtische Galerie (Bild: Museum Folkwang, VG Bild-Kunst, Bonn 2019, Foto: Städel Museum – ARTOTHEK)

Kleine Püppchen

Zurück zur Montage. Dem Ausstellungstitel im Wortsinn am nächsten sind wohl Zeichnungen von Rodtschenko, Malewitsch, Kandinsky, El Lissitzky und einigen anderen, die in einer kurzen Aufbruchphase der Kunst nach dem 1. Weltkrieg – in Rußland zumal – ernsthaft, doch auch spielerisch aus Menschen mechanische Funktionsgebilde machten, kleine Püppchen, um zu kreativen Weiterungen zu gelangen.. Es ist eine etwas spröde Kunst, aber auch eine ohne Ballast, nüchtern forschend, unbestechlich. Genannt sei hier neben der Herren ausdrücklich auch Ella Bergmann-Michel, deren rätselhaft-konstruktive Gebilde „sans titre“ sind und von 1923 stammen.

Bellings Köpfe

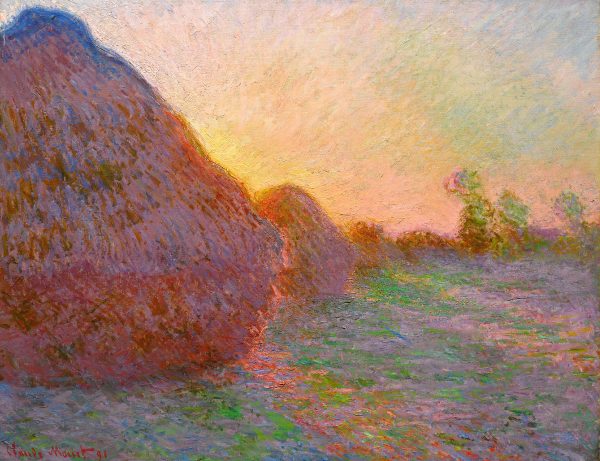

Natürlich (ist man fast geneigt zu sagen) fehlen Rudolf Bellings maschinengleiche aufpolierte Bronzemenschenköpfe (1923) nicht, auch René Magritte ist mit Menschen in surrealen Wundern („L’âge des merveilles“, 1926) vertreten. Und Fernand Léger natürlich, der seine Figuren aus prallwurstigen Einzelteilen (es widerstrebt, Gliedmaßen zu schreiben) zusammensetzte. Auch sein „Mechaniker“ von 1920 ist so entstanden, doch trotz der klobigen Anmutung in Sonderheit der Arme und der Hand vermittelt er nicht nur Kompetenz und Gelassenheit, sondern sogar Eleganz. Ein montierter Mensch, nun gut, aber auch einer, der gepflegt daherkommt (Oberlippenbärtchen, die Haare gescheitelt) und, Zigarette in der Hand, zu genießen weiß. Im Hintergrund des Bildes ahnt man Maschinenteile, und offenbar läuft die Maschine von ganz allein. Doch die Augen zeigen: der Mechaniker muß wachsam sein. Légers Bild ist das Logo der Essener Ausstellung.

Willi Baumeister: Maschinenmensch mit Schraubenwindung II, 1929 – 1930, Öl auf Leinwand, 81 × 65 cm, Staatsgalerie Stuttgart, erworben 1968 (Bild: Museum Folkwang, VG Bild-Kunst, Bonn 2019 Foto: bpk / Staatsgalerie Stuttgart)

Die Futuristen jubelten

Aber Léger war – in seinen Werken – ja auch eine Frohnatur, meistens jedenfalls. Viele andere Künstler begegneten der Technik mit Skepsis und Unverständnis, empfanden sie als bedrohlich. Eine Ausnahme bildeten die italienischen Futuristen. Sie bejubelten den Fortschritt, fanden Autos, Motorräder und Flugzeuge toll, liebten Wettrennen und Rekorde. Leider geizt die Essener Schau ein wenig mit Futuristen, gerade einmal Fortunato Deperos „Motociclista (solido in velocitá)“ von 1927 oder Giacomo Ballas „Automobile in Corsa“ (1913) fallen ins Auge, und die sind in ihrer dekorativen Auffassung des Themas nicht sehr typisch.

Unverstellten Futurismo gibt es eher auf Plakaten wie Romano di Massas „Circuito di Milano“ (nach 1924) und Lucio Vennas „Ammortizzatori Excelsior“ (1925) zu sehen, letzteres eine eindrucksvolle graphische Symbiose von Zahnrad und Einzelmensch. Russische Plakate aus jener Zeit, sie hängen gleich nebenan, frönen hingegen dem Kult der Entindividualisierung in der (revolutionären) Masse. Man ahnt die wahnhafte Vorstellung, Menschen und Gesellschaften könnten nach Idealbildern erschaffen werden.

Rudolf Belling: Skulptur 23, 1923, Messing, 41,5 × 22,5 × 21 cm, Museum Folkwang, Essen (Bild: Museum Folkwang, VG Bild-Kunst, Bonn 2019, Foto: Jens Nober)

Viele Arbeiten von Frauen

Walter Drexel montierte aus wenigen entlarvenden Strichen Hitler und Mussolini, Fotomontagen John Heartfields sind natürlich vertreten, ebenso Willi Baumeisters „Maschinen-Komposition“ (1921) und „Maschinenmensch“ (1929/30). Einige Fotos, zumal von marschierenden Soldaten und Sportlern, hätte man wohl auch weglassen können, da wird es sehr allgemein, franst die Ausstellung thematisch aus.

In guter Erinnerung hingegen bleiben zeitgenössische Arbeiten wie die eigentümlich anthropomorphen Skulpturen von Katja Novitskova (Mamaroo (Smoldering Brain, Groth Potential)“ und „Mamaroo (Violent Origins)“, beide von 2019 – auch deshalb, weil sie sich so schön pumpend, „hervorbringend“ bewegen. Anderes, was für Bewegung geschaffen war, steht still, insbesondere zwei Tinguely-Maschinen. Zu alt und zu gebrechlich seien sie, sagt das Kuratorium, aber schade ist es doch. Unverständlicherweise steht auch Rebecca Horns „Überströmer“ (1970) still. Dabei weiß gerade diese Künstlerin, man erinnere sich nur an ihre letzte Ausstellung im Duisburger Lehmbruck-Museum, sehr wohl, wie Kunst sich in Bewegung bringen läßt.

Gruselige Maschinengestalten

Man freut sich, Malerei von Maria Lassnig zu sehen („Warlord II“ von 1996, „Innenansicht/Röntgenselbst I von 1987, „Harte und weiche Maschine/Kleine Sciencefiction“ von 1988), doch wesentlich näher am Thema sind sicherlich Bettina von Arnims gruselige Maschinengestalten, Zwitterwesen aus Rohren und Tuben (vor Rohren, zwischen Rohren) mit menschlicher Anmutung. Und so könnte man fortfahren, Namen zu nennen und Werke zu beschreiben, doch das würde bald schon langweilig und soll deshalb jetzt ein Ende finden.

Das beste Haus für große Ausstellungen

Viel Kunst gibt es also im Folkwang-Museum zu sehen, über hundert Jahre alt oder auch ganz frisch, vielfältig aufeinander bezogen. Die thematische Klammer, wie gesagt, läuft hier und da Gefahr zu brechen, doch das mindert den Reiz dieser opulenten Ausstellung nicht. Von allen Museen im Ruhrgebiet ist das Essener Folkwang fraglos am besten dafür geeignet, große Ausstellungen mit vielen Kunstwerken prominent zu präsentieren. „Der montierte Mensch“ beweist es.

- „Der montierte Mensch“

- Folkwang-Museum, Essen, Museumsplatz 1

- Bis 15. März 2020

- Geöffnet Di-So 10-18 Uhr, Do + Fr 10-20 Uhr, Mo geschlossen

- Eintritt 8,00 EUR

- Katalog 384 Seiten, 227 Abbildungen 38,90 EUR im Museum, 65,00 EUR im Handel

- www.museum-folkwang.de