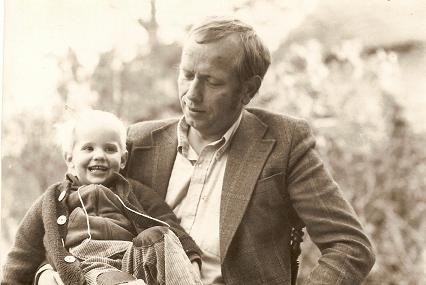

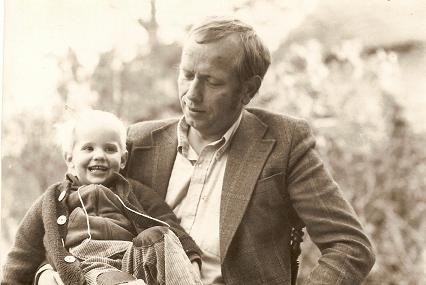

Nicolas Born mit Tochter Katharina (Foto: Irmgard Born)

ES IST SONNTAG

die Mädchen kräuseln sich und Wolken

ziehen durch die Wohnungen –

wir sitzen auf hohen Balkonen.

Heute lohnt es sich

nicht einzuschlafen

das Licht geht langsam über in etwas

Bläuliches

das sich still auf die Köpfe legt

hier und da fällt einer

zusehends ab

die anderen nehmen sich

zusammen.

Diese Dunkelheit mitten im Grünen

dieses Tun und Stillsitzen

dieses alles ist

der Beweis für etwas anderes

(Aus: Nicolas Born: Gedichte. Hg. von Katharina Born

© Wallstein Verlag, Göttingen 2004, S. 133)

_________________________________________________________

Haben Sie Borns Gedicht mehrmals lesen können? Schön, dann lohnt es sich wirklich, dass wir darüber reden. Übrigens, haben Sie auch etwas Zeit mitgebracht? Tatsächlich? Danke. Sicher, ich weiß auch, dass „ES IST SONNTAG“ kein einfaches Gedicht ist. Zur hermetischen Lyrik zählt es zwar nicht, aber leicht verständlich kann man es auch nicht nennen.

Also, nähern wir uns ihm, wie man sich eigentlich allen guten Gedichten nähern sollte: mit Vorsicht und ein wenig Zärtlichkeit vielleicht. Vertrauen Sie mir: Das Gedicht als Ganzes wird unser Taktgefühl mit seiner Schönheit belohnen, wird uns dankbar entgegenkommen und dabei helfen es zu verstehen, es in all seinen Facetten zu genießen.

Ich beginne vielleicht etwas trocken, aber das bleibt nicht so.

Wirft man zunächst nur einen flüchtigen Blick auf die äußere Gestalt des Gedichtes, fällt sofort auf, dass Nicolas Born den Anfangsvers „ES IST SONNTAG“ in Großbuchstaben gesetzt hat und damit die erste Zeile seines siebzehnzeiligen Gedichtes sichtbar hervorhebt. Mit einigem Recht lese ich diesen Vers also auch als den Titel dieses Gedichtes.

Schnell bemerkt der Leser auch, dass Born außer zwei Punkten und einem Gedankenstrich keine weiteren Satzzeichen verwendet. Die zwei Punkte kennzeichnen Satzenden jeweils am Ende der vierten und der dreizehnten Zeile. Ausgerechnet der Schlusssatz allerdings (Zeilen 14–17) wird nicht durch einen Punkt begrenzt. Schon rein formal bleibt nach diesem Satz das Gedicht also unabgeschlossen. Es ergibt sich ein offenes Ende, ein Hinweis darauf, dass möglicherweise noch etwas folgen könnte, etwas uns zurzeit noch Unbekanntes („der Beweis für etwas anderes“).

Mit nicht mehr als zwei Punkten bringt Born es fertig, dass ich das Gedicht als dreigeteilt wahrnehme. Unwillkürlich beginne ich, jeden der drei Teile als einen einzigen parataktisch oder hypotaktisch gegliederten Satz zu lesen.

Und en passant stolpere ich noch über die Zeile 16: „dieses alles ist“, weil sie die einzige Zeile ist, die der Autor zur Mitte hin eingerückt hat. Sie steht vom Druckbild her zentrierter und nicht linksbündig wie die anderen sechzehn Zeilen. Diese Zeile tanzt also unübersehbar aus der Reihe. Was das wohl zu bedeuten hat?

Wir indessen bleiben – anders als die Zeile 16 – zunächst folgsam und gehen weiter der Reihe nach vor, versuchen sacht, uns dem ersten Teil des Gedichtes, dem ersten Satz zu nähern, der die Zeilen 1-4 umgreift: „ES IST SONNTAG / die Mädchen kräuseln sich und Wolken / ziehen durch die Wohnungen – / wir sitzen auf hohen Balkonen.“

Die Anfangszeile „ES IST SONNTAG“ löst mit ihrer Großschreibung, mit ihrer bestimmenden und bestimmten Aussage das Gedicht und seine Leser lapidar und gründlich vom Alltag als gewöhnlichem Werktag ab. Und was da sofort bei der Ansage „ES IST SONNTAG“ an Stimmungen und Wissen mitzuschwingen beginnt! Du lieber Gott!

Auch ein Gott macht mal Pause

Apropos Gott: Am siebten Tag, am Sabbat, musste selbst Gott von der harten Just-in-time-Produktion der Schöpfung ausruhen. „Und also vollendete Gott am siebenten Tage seine Werke, die er machte, und ruhte am siebenten Tag von allen seinen Werken, die er machte. / Und Gott segnete den siebenten Tag und heiligte ihn, darum daß er an demselben geruht hatte von allen seinen Werken …“ (1. Buch Mose, 2. Kap., Verse 2, 3)

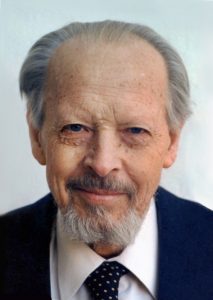

Born in Marseille (Foto: Irmgard Born)

Am siebten Tag, diesem Glücks- und Sonnen-Tag, nehmen also selbst Götter sich die Zeit für Ruhe und Kontemplation. Und einer dieser Götter lebt uns vor, was veritabler Müßiggang bedeuten könnte, nämlich: aus der Ruhe heraus inspiriert zu werden, diesen besonderen Tag allein deshalb zu segnen und zu heiligen, weil er ihm, dem kurzzeitig überarbeiteten Gott, endlich die Gelegenheit bot, auf sein vollendetes Werk zu blicken und nichts mehr schöpfen zu müssen. Aus der sonntäglich-absichtslosen Muße entsteht das Wohlgetane und Gesegnete.

Verzeihung, bin ich zu weit abgedriftet?

Nein, eigentlich nicht. Denn auch im Gedicht scheint der Sprecher eines lyrischen Wir (das sich selbst nur in der vierten Zeile ausnahmsweise einmal als „wir“ hörbar benennt) fürs Eingangsbild des Gedichtes fast ein wenig göttergleich in den Wolken zu thronen und den Sonntag zwar nicht zu segnen, aber sich doch genüsslich von ihm segnen zu lassen.

Wohltuende Sonntagsstimmung also, so ein richtiger „Lazy Sunday Afternoon“. Und was es alles zu sehen gibt! In den Zeilen 2 und 3 fängt der Blick des lyrischen Wir bei seiner Rundschau einige Mädchen ein – ach ja, und Wolken: „die Mädchen kräuseln sich und Wolken / ziehen durch die Wohnungen –“. Ein schönes Bild für eine entspannte, auch ganz entspannt erotische Atmosphäre.

Natürlich weiß ich: Mädchen kräuseln sich sonst gar nicht. Haare vielleicht schon, sagt jedenfalls der Duden, aber Mädchen? Doch diese sich kräuselnden Gedicht-Mädchen locken als junge Frauen mit einem ziemlich sinnlichen Hintersinn. Hier, in der Zeile 2 des Gedichtes von Born, da kräuseln sich ganz nah bei den Wolken die Mädchen, und … – lassen Sie (meine Herren!) Ihrer Chauvi-Phantasie ruhig mal freien Lauf! – … da kräuseln sich vielleicht sogar die Haare der Mädchen, also irgendwie kommen da die Kraushaare der Mädchen ins Wort-Spiel. Hmmm … Woran Sie immer gleich denken! Schluss jetzt!

Einverstanden, dann will zumindest ich mal wieder sachlich werden.

Also: Die Zeile 2 – für sich allein gelesen – steht offen und verdeckt für die Hinwendung zum Naturwüchsigen, doch liest man alternativ nur das Ende der Zeile 2 mit seinem Enjambement in die Zeile 3, so steht dies in entgegengesetzter Richtung auch für das Eindringen des Natürlichen ins aufgeräumt möblierte Leben: „und Wolken / ziehen durch die Wohnungen – “.

Merkwürdig sowieso: Ziehen die Wolken nun so überaus tief, dass sie in die Wohnungen eindringen können oder liegen die Wohnungen so weit oben in einem Großstadt-Gebäude, dass sie als Wolkenkratzer tatsächlich an die Wolken kratzen? Wolken in Wohnungen! Wir schauen doch nicht gar auf „Wolkenkuckucksburg“, jene zwischen Himmel und Erde in die Luft gebaute Stadt aus der Komödie „Die Vögel“ des Aristophanes, oder?

Dieses ganze etwas traumhaft-surreale Bild kommt vor unseren Augen nicht zuletzt deshalb zustande, weil der Autor die Verben der Zeilen 2 und 3 willentlich ausgetauscht haben dürfte. ‚Richtiger’‚ gewöhnlicher würde es wohl heißen: „Es ist Sonntag / Mädchen ziehen durch die Wohnungen und die Wolken kräuseln sich.“ Auch schön! Aber nicht so schön und vieldeutig wie die Zeilen Borns, der gerade mithilfe der verfremdenden Zuordnung der Verben in den Zeilen 2 und 3 ein neues, unverwechselbares Bild entwirft.

Dass wir uns nun wirklich in einer nichtalltäglich sonntäglichen Situation befinden, wird dann in Zeile 4 noch deutlicher: „wir sitzen auf hohen Balkonen“. Nimmt man das Bild des ganzen ersten Satzes ernst, dann taucht da etwa folgende Szenerie, folgende Gedicht-Kulisse vor uns auf: Es ist Sonntag, die Mädchen kräuseln sich (räkeln, strecken sich, schnurren, schlummern vor sich hin wie Katzen?), Wolken ziehen durch (sehr hoch gelegene?) Wohnungen, auf deren hohen Balkonen „wir sitzen“ und Ausschau halten. Im unbestimmten Plural geht es aber beileibe nicht nur um einen Einzelnen oder eine einzelne Gruppe auf einem einzigen Balkon einer Wohnung, sondern Borns Bühnenbild zeigt viele Gruppen von „Mädchen“, „Wolken“. „Wohnungen“, „wir“ und „Balkonen“, auf die wiederum wir Leser schauen können. Ein bisschen hat das etwas von einem Bild René Magrittes, was ich da in meiner Phantasie vor mir sehe. (1)

Kümmern wir uns jetzt um den zweiten Teil des Gedichtes.

„Heute lohnt es sich / nicht einzuschlafen“, heißt es zunächst in den Zeilen 5 und 6, die sich mit dieser emphatischen Aussage im Nachhinein für das Erstaunliche, Wunderliche des Gedichtanfanges verbürgen. Die in den ersten Zeilen ausgestellte Lebensfreude lässt es – so empfiehlt es das Gedicht seinen Bewohnern und Lesern – lohnend erscheinen, nicht einzuschlafen. Der Halbsatz „Heute lohnt es sich“ aus Zeile 5 klingt für sich allein gelesen fast so wie das Mutzusprechen aus einem Selbstgespräch, eine Ermunterung, an die eigene Adresse gerichtet. Erst mit der Zeile 6 gemeinsam ergibt sich ein neuer Sinn. Zeile 5 und 6 klingen zusammen gelesen nun nicht mehr nur nach einer Selbstbeschwörung, sondern auch nach einer Einladung an Dritte: Wenn alles genau so ist wie in Zeile 1–4, dann lohnt es sich genau heute – anders als sonst –, nicht einzuschlafen. Irgendwer wünscht sich, dass da niemand etwas verpassen möge von dem, was noch kommen könnte, und ahnt vielleicht schon etwas von all den blauen Wundern, die heute noch zu erleben wären.

Langsam schält sich heraus: Es ist Sonntagnachmittag. Im Sonntagstrott, an jedem anderen Sonntag würde man sicher wieder gedankenlos in den Abend hinüberdämmern. Dieser besondere Sonntag aber fordert und erfordert etwas anderes: einen Ausbruch aus den Gewohnheiten.

Hier riecht es angenehm nach Überraschung oder Veränderung.

Born im Wendland (Foto: Irmgard Born)

Und die kündigt sich nicht nur weiter an, sie kommt auch greifbar nahe. Die nächsten drei Zeilen beschreiben eine Veränderung, die nur im ersten Moment in den Zeilen 7 und 8 noch oberflächlich als alltäglich zu deuten wäre. Die Zeilen 7-9 gemeinsam aber erzählen viel mehr: „das Licht geht langsam über in etwas / Bläuliches / das sich still auf die Köpfe legt“.

Vordergründig erleben wir – wie schon oft – Momente der Abenddämmerung, den Übergang in jene Zwielicht- und Zwischenzeit des Tages, die ‚blaue Stunde’, in der man heiter oder melancholisch nachdenkt, sinniert, träumt. Allein, diese blaue Stunde, die da vor unserem inneren Auge auftaucht, ist nie ganz harmlos, das wissen alle, die auch ihre Irrwege und Abgründe zwischen Dösen, Tagträumen oder Dämonen kennen.

Und wenn Sie jetzt noch an die Symbolik der Farbe Blau denken! Blau ist – nicht nur wegen der Blauen Blume der Romantik – auch die Farbe der Poesie. Im blauen Licht, im Licht und mit dem Lichte des Blau haben unzählige Dichterinnen und Dichter den Alltag (und sogar den alltäglichen Sonntag) überwunden, um via Vorstellungskraft Grenzen zu überschreiten oder ins Utopische aufzubrechen.

„Die undurchdringliche Tiefe und entrückende Ferne der Farbe Blau (…) lassen sie zur ‚Farbe der Utopie’ werden, denn als ‚Fernfarbe’ bezeichnet sie nach Ernst Bloch ‚anschaulich-symbolisch das Zukunftshaltige, Noch-Nicht-Gewordene in der Wirklichkeit’“. (2)

Mit dem Erscheinen einer Farbnuance des Blau im Gedicht dürfen bei uns also ruhig tiefrote Alarmlichter aufleuchten. Hinter dem zwiespältig behaglichen Vordergrund einer blauen Stunde lauert eben mehr. Allein dass das Wort „Bläuliches“ so verwaist als eine Zeile fast in der Gedichtmitte steht, gibt ihm Gewicht. Und die Zeile 7 „das Licht geht langsam über in etwas“ spricht unüberhörbar von einem vagen Übergang in …, ja, in was? Am Ende der Zeile 7 kann es der Leser jedenfalls für einen kurzen Moment lang noch nicht wissen, ist aber auch nicht allzu beunruhigt, weil die Stimmung vorher immerhin so gut war.

Der Autor erlöst uns und sagt uns dann in den Zeilen 8 und 9, in was das Licht bedächtig übergeht: „… in etwas / Bläuliches / das sich still auf die Köpfe legt“. Trotz und hinter der allmählichen Verdunklung während der blauen Stunde scheint hier – paradox gesagt – eine neue lichte Dimension aufzuschimmern. Mich als wenig bibelfesten Heiden erinnert spätestens mit der Zeile 9 das Bild der Zeilen 7-9, das ganze unscharfe Panorama doch an Bilder und Worte aus der Heiligen Schrift, auch wenn es hier zwischen den Bildern aus der Bibel und denen des Gedichtes keinerlei 1:1-Analogien gibt.

Spricht Jesus nicht von sich als dem „Licht der Welt“ und steht die Farbe Blau (auch Türkis als Blaugrün) nicht für himmlischen Glanz, Gottes Herrlichkeit? Die Apostelgeschichte des Lukas erzählt vom Pfingstwunder, von der Ausgießung des Heiligen Geistes: „Und es erschienen ihnen Zungen zerteilt wie von Feuer, und er setzte sich auf einen jeglichen unter ihnen“.

Sicher, man hüte sich vor Überinterpretation (doch wo beginnt die?), ich höre Ihre Einwände, dass den „Wirs“ auf den hohen Balkonen schließlich kein Heiliger Geist als „Zungen zerteilt wie von Feuer“ auf die Köpfe geschickt wird, aber all die Assoziationen, Nebenbedeutungen, die bibelnahe Bildsprache in Richtung Licht, „Bläuliches / das sich still auf die Köpfe legt“, sollte sich bei einem sprachmächtigen Autor wie Born nur zufällig eingeschlichen haben? Wer’s glaubt!

So oder so: An diesem besonderen Bornschen Sonntag erscheint einiges mehr möglich und vorstellbar als nur der Genuss einer wunderbar frühabendlichen Stimmung.

Ein weiterer der vielen doppelten Böden des Gedichtes ist sichtbar geworden.

Im Gedicht reagieren die Menschen auf die blaue Stunde und das Bläuliche, „das sich still auf die Köpfe legt“, in dreierlei Weise.

Zwei Reaktionsweisen werden im zweiten Satz des Gedichts beschrieben, in den Zeilen 10–13: „hier und da fällt einer / zusehends ab / die anderen nehmen sich / zusammen.“

Schwierig zu interpretierende Sätze. Da sind auf der einen Seite („hier und da“) welche, die vielleicht tatsächlich profan einnicken oder aber die Gunst der Stunde gar nicht wahrzunehmen imstande sind; welche, die weder dem Reiz der blauen Stunde noch der sich eröffnenden geistig-spirituellen Dimension des Augenblicks gewachsen zu sein scheinen. Haben sie kein Vertrauen in die Möglichkeiten dieser besonderen Momente („hier und da fällt einer / zusehends ab“)? Die da abfallen, sind das solche, die von jedem Glauben an magische Momente abfallen? Und nicht zu retten sind?

Auf jeden Fall sind da auch noch „die anderen“, die sich „zusammen“-nehmen. Die Hervorhebung des Wortes „zusammen“ in Zeile 13 fällt auf, vielleicht ein Hinweis auf, ein Wunsch nach Unverletzlichkeit und Ganzheit oder nach einer Mitmenschlichkeit, die dem Moment gewachsen ist, ihm standhält und die Möglichkeit der Veränderung spürt!?

Der dritte Satz, die Zeilen 14–17 geben dann als kommentierende Reflexion des Wir die dritte Reaktion auf den außergewöhnlichen Sonntag mit seiner aparten blauen Stunde wieder.

„Diese Dunkelheit mitten im Grünen / dieses Tun und Stillsitzen / dieses alles ist / der Beweis für etwas anderes“.

Porträt Nicolas Born (Foto: Irmgard Born)

Es könnte so sein, so könnte es sein:

Dieser Ausnahme-Sonntag, seine Stimmung und Unterströmungen verweisen nicht nur auf etwas anderes, sie sind es auch schon selbst, sind „der Beweis für etwas anderes“. Dieser Sonntag mit seinem Zauber und seiner Schönheit legt heute bereits Zeugnis ab von einer anderen, vielleicht besseren Welt.

„ES IST SONNTAG“, einer, der mit seiner friedlichen Stimmung, mit seinen sich kräuselnden Mädchen und den Wolken, mit dem bläulichen Licht auf den Köpfen vielleicht zum Greifen nahe der Vorschein ist, die Vor-Erscheinung einer besseren Welt, eine flüchtig vergängliche Vorwegnahme eines menschlicheren Zusammenlebens im Hier und Jetzt. (Die Theologen nennen ein ähnliches Phänomen, wenn also Gott bzw. das Göttliche im Diesseits erscheint: Epiphanie.)

Viele Widersprüche und Konflikte scheinen während dieses Sonntags außer Kraft und aufgehoben: die Trennung von Wohnung und Wolken (Mensch und Natur), die Feindseligkeit zwischen Menschen, zwischen Frauen und Männern („die Mädchen kräuseln sich“), die Isolation des Einzelnen in der Menge (statt dessen spricht ein „wir“). Auch der letzte Satz mit seinen vier Zeilen schafft noch einmal solch utopische Integrationen: „Diese Dunkelheit mitten im Grünen / dieses Tun und Stillsitzen / dieses alles ist / der Beweis für etwas anderes“.

Wir finden uns also zusehends ein und gut zurecht in der Dunkelheit im Grünen (auf den begrünten Balkonen?), im Tun und Stillsitzen, im Tun als Stillsitzen, im Einklang mit der äußeren und inneren Natur. Wir lassen etwas mit uns geschehen, nichthandelnd verändern wir uns. Das „Tun und Stillsitzen“ beschreibt hier jene entspannte Ruhe, die erst ermöglicht, dass man sich öffnet für den ‚Kairos’, jenen günstigen Zeitpunkt, jenen Augenblick der Entscheidung im bläulichen und für das bläuliche Licht und die davon ausgehenden Inspirationen.

Die Zeile 16 und ihre Aussage werden danach noch einmal besonders hervorgehoben: „dieses alles ist“. Nachdrücklich versichert, bekräftigt uns also das lyrische Wir, dass wir seinen Ein- und Aussichten ruhig folgen können: Dieses alles ist (in der fiktiven Realität des wirklichen Gedichtes), weil dieses alles im bläulichen Licht und in der darauf folgenden Dunkelheit aufscheint oder erahnt werden kann. Weil „dieses alles ist“, weil dieses alles als Vorschein von etwas jetzt bereits ist, ist es auch der Verweis auf „etwas anderes“, der „Beweis für etwas anderes“, das – bitte! – noch kommen darf. Und damit ist Borns mit Nachdruck behauptetes „dieses-alles-ist“ und seine Sehnsucht nach ‚etwas anderem‘ jener bekannteren Erlösungshoffnung nicht unverwandt, die im „Amen“, dem Schlusswort christlicher Gebete zur Sprache kommt, denn mit dem Amen bittet und fordert der Betende zugleich auch inständig: Wahrlich, es geschehe!

Man kann diese Hoffnung aber zum Schluss auch noch einmal in Borns eigenen Worten zusammenfassen, denen, die er für die Nachbemerkungen zu seinem Gedichtband „Das Auge des Entdeckers“ gefunden hat:

„Das Auge des Entdeckers sieht IHN, den Entdecker selbst (:dich und mich), als außengesteuertes Objekt des Tatsächlichen, aber auch als fremdartiges Wesen, das mit Hilfe von Träumen und Phantasien aufbricht in eine unbekannte Dimension des Lebens.“

_____________________________________________________

1 Vielleicht gäbe es auch noch eine alternative Deutung allein für die Bilder des ersten Satzes. Was da durch die Wohnungen zieht, sind mehr Wölkchen als Wolken: sich kräuselnde Rauchwölkchen. Da wird geraucht, da wird gekifft und nicht zu knapp. Auch so könnte eine unbefangene Arbeitshypothese für die Auslegung des Gedichtanfanges lauten, honi soit qui mal y pense.

Geht man aber nun genau davon aus und dann über die Zeile 4 weiter hinein ins Gedicht, so muss der Interpret sich den Text doch sehr eigenwillig zurechtbiegen, um seine Hypothese aufrechterhalten und plausibel belegen zu können. Das Gedicht als Ganzes erweist sich von der oben genannten Vermutung aus denn doch als unzusammenhängend und zu beliebig in der Bildführung, es fällt schlicht auseinander.

Wie will man erklären, dass da anfänglich Berauschte gezeigt werden, aber weiter kein Rausch, dass der Autor Nicolas Born Beobachtung und Introspektion zu nüchtern und präzise in Sprache umsetzt, dass der Lichtwechsel zu behutsam gestaltet wird, die zunehmende Stille zu eindringlich? Unterstellte man dem Autor, das Gedicht und seine Bilder wären bloß aus Rauch und Rausch gemacht, nähme man es als Ganzes nicht ernst, verriete man seine Sprachkunst und hellwachen Wünsche. Oder? Beweisen Sie mir das Gegenteil?

2 Aus: Blaue Gedichte. Herausgegeben von Gabriele Sander. Philipp Reclam jun., Stuttgart 2001, S. 137.

_________________________________________________

Herzlichen Dank an Dr. Irmgard Born für ihre Fotos.

Die vollständige Wiedergabe des Gedichtes erfolgt mit freundlicher Genehmigung des Göttinger Wallstein-Verlages.

„Bücher vonne Ruhr“: Bücher von (dieser) Welt

„Bücher vonne Ruhr“: Bücher von (dieser) Welt

Subversive Muse

Subversive Muse