Wunderbare Ausdrucks-Vielfalt: Tomáš Netopil dirigiert Mozarts „La Clemenza di Tito“ am Aalto-Theater Essen

Erregte Auseinandersetzung zwischen Sesto (Bettina Ranch, links) und Vitellia (Jessica Muirhead). Foto: Thilo Beu

Die Bewertung von Wolfgang Amadeus Mozarts „La Clemenza di Tito“ hat sich grundlegend gewandelt. Die Rezeption der in Mozarts Todesjahr 1791 uraufgeführten Oper hat in den letzten Jahrzehnten freigelegt, dass es sich nicht um ein widerwillig ausgeführtes Auftragswerk mit einem hoffnungslos veralteten Libretto handelt. Vielmehr haben Mozart und sein Librettist Caterino Tommaso Mazzolà die häufig vertonte Vorlage Pietro Metastasios zu einem erstaunlich differenzierten Stück über Menschlichkeit und Macht weiterentwickelt, dessen Offenheit für zeitgenössische Deutungen den Vergleich mit der „Hochzeit des Figaro“ oder „Cosí fan tutte“ nicht zu scheuen braucht.

Am Aalto-Theater in Essen ließ sich Tomáš Netopil nicht nehmen, diese letzte Premiere der Spielzeit 2016/17 selbst zu dirigieren und nach „Don Giovanni“, „Idomeneo“ und „Le Nozze di Figaro“ seinem Mozart-Spektrum eine neue Farbe hinzuzufügen. Mit fabelhaftem Erfolg: Netopil schwört die Essener Philharmoniker auf ein zurückhaltendes, transparentes, vielfältig aufgefächertes Piano-Klangbild ein, das den Sängern jeden Raum gewährt, sich zu entfalten, aber nicht verhehlt, welche entscheidende Rolle dem Orchester auch in dieser Mozart-Oper zukommt.

Tomás Netopil, Chefdirigent der Essener Philharmoniker. Foto: Hamza Saad/TUP

Bei Netopil wirken – von dieser Voraussetzung ausgehend – die Forte-Passagen auch wirklich groß, ohne lärmend zu werden, die Akzente und musikalische Ausrufezeichen markant, aber nie brutal. Die Streicher halten sich im Vibrato zurück, entwickeln expressive Klangnuancen zwischen warm-farbig und fahl-wesenlos.

Die Bläser erfüllen Akkorde plastisch und luftig, wirken in selbständigen Stimmen Wunder aus diskreter Geschmeidigkeit. Johannes Schittler und Tristan von den Driesch lassen Klarinette und Bassetthorn mit eleganter Tongebung springen und singen. Und eine Klasse für sich zeigt Boris Gurevich beim Begleiten der Rezitative am Hammerflügel: So mitatmend, flexibel und sinngebend hört man die begleitenden Figürchen, Arpeggien und Stützakkorde aus der „Schülerhand“ – wahrscheinlich Franz Xaver Sußmayr – nicht eben häufig.

Abstand vom Geschwindigkeitswahn

Netopil erliegt nicht dem Geschwindigkeitswahn, der momentan wieder von gewissen Modedirigenten angeheizt wird. Seine Tempi wirken organisch, lassen nie den Eindruck von Hetzerei aufkommen, geben der Musik den Raum, um Nuancen zu entwickeln. Netopil weiß offenbar die Polarität zwischen der Musik als „absoluter“ Größe und als Partnerin der Sprache einzuschätzen: Er gestaltet mit den Mitteln fein variierter Tempi und eines gelösten Metrums. Wenn die Rede von einem Mozart-Wunder nicht so elend abgegriffen wäre – hier könnte man sie mit Recht verwenden.

Abgelebte Metapher, aber geschicktes Raumkonzept: der Airport in Mozarts „La Clemenza di Tito“ in Essen. Foto: Thilo Beu

Die Sänger fühlen sich offenbar wohl, selbst wenn man sich die eine oder andere Phrasierung Netopils atmender vorstellen könnte. Das Essener Ensemble braucht sich nicht zu verstecken; Dmitry Ivanchey glänzt in der Titelrolle mit einem unerschütterlich fokussierten Tenor, der anfangs etwas festgesungen anmutet, sich aber bald als wendig und agil genug erweist, um Titus aus der farblosen Rolle als Abziehbild herrscherlicher Tugenden für Kaiser Leopold II. zu lösen – zu dessen Krönung als König von Böhmen die Oper uraufgeführt wurde – und zu einem idealistisch denkenden, aber anfechtbaren und verletzlichen Menschen zu machen.

Jessica Muirhead legt als Vitellia die äußerliche Brillanz in die Stimme, die ihr entschiedenes, aggressiv geladenes Auftreten als Gegenspielerin des Kaisers beglaubigt. Doch Mozart erschöpft diese starke Frau nicht in den eindimensionalen Zügen einer gerissenen Furie, sondern gewährt ihr im zweiten Akt in ihrem anspruchsvollen Rezitativ („Ecco il punto, o Vitellia“) und Rondo („Non piu di fiori“) eine erstaunlich modern wirkende Selbstanalyse und den Ausdruck einer seelischen Tiefe, die nicht nur Macht und Intrige, sondern auch Sehnsucht nach menschlicher Nähe und nach Liebe kennt.

Bettina Ranch als Sesto. Foto: Thilo Beu

Bettina Ranch singt den Sesto, diesen sich zwischen Zuneigung, Schuld, Freundschaft und (sexueller) Hörigkeit zerquälenden Charakter, mit einem schmelzenden Mezzo, ausgeglichen und klangsinnlich geführt, fähig zu schmerzvoller Innigkeit und zu loderndem Ausbruch. Eine Mozart-Stimme, die kaum einen Wunsch offen lässt – so wie auch der klare, sauber geführte Bassbariton von Baurzhan Anderzhanov als Publio.

Christina Clark als Servilia und Liliana de Sousa als Annio schließen an dieses Niveau an: Beide singen frei, unangestrengt und mit bezauberndem Charme. Der Essener Opern- und Extrachor, einstudiert von Jens Bingert, zeigt im Schlusschor des ersten Akts, wie Mozart über Gluck hinaus schon das edle Pathos anschlägt, das Giovanni Simone Mayr in Italien und Luigi Cherubini in Frankreich weiterführen sollten.

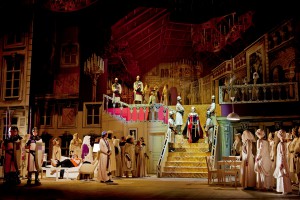

Dass die szenische Seite der Essener Neuproduktion von „La Clemenza di Tito“ der musikalischen nicht gleichziehen konnte, ist vor allem auf die Idee zurückzuführen, als Schauplatz eine VIP-Lounge eines Flughafens zu wählen. Thorsten Macht setzt das „Raumkonzept“ des Regisseurs Frédéric Buhr um und stellt das Ambiente standardisierter Bussiness-Zweckmäßigkeit geschickt auf die Bühne: zwei Ebenen, verbunden durch eine zentrale Freitreppe, eine Bar und eine Sitzgruppe in den Nischen, ein Panoramafenster mit Aussicht auf das Terminal als Hintergrund.

Kein Staat mit alten Römern

Reichlich Spiel-Raum für Frédéric Buhrs erste selbständige Regiearbeit also. Er macht uns auch schon in der Ouvertüre überdeutlich, dass mit der alten Römer-Oper kein Staat mehr zu machen ist: Da sitzt ein gelangweilter Darsteller im Legionärskostüm am Bühnenrand, schaut genervt auf die Uhr und zündet sich eine der im Plastikhelm versteckten Kippen an. Warum ihn dann aber irgendwelche Kumpels in Alltagsklamotten in einer Art Polonaise hinausgeleiten, erklärt sich schon nicht mehr so einfach.

Dmitry Ivanchey als Titus, im Hintergrund Baurzhan Anderzhanov (Publio) und Liliana de Sousa (Annio). Foto: Thilo Beu

Alles weitere spielt sich im Airport-Ambiente ab: Vitellia, in aggressiv rotem Kostüm, hat noch eine Rechnung mit dem milden Titus offen und nötigt den ihr verfallenen Sesto, einen graumausigen Funktionär mit Hornbrille und linkischen Bewegungen, als Instrument ihrer Rache zu dienen.

Titus und seine Entourage wirken wie südländische Politiker mit der Anmutung gegelter Mafiosi – die Kostüme von Regina Weilhart sagen mehr über die Personen als die immer wieder ins Stereotyp flüchtende Regie. Sesto lässt sich auf einen Brandanschlag aufs Kapitol und einen – scheiternden – Mordversuch ein. Da rumst es gewaltig hinter der Bühne, die Anzeigetafeln flackern und der Mörtel rieselt von der Decke. Die Wirkung freilich ist flau; seibst die Hostessen der Statisterie wirken nicht besonders beeindruckt. Die Flughafen-Metapher hat ihr kreatives Potenzial längst hinter sich, wirkt abgelebt – und Buhr kann szenisch nicht erschließen, was sie für das Stück bedeuten könnte.

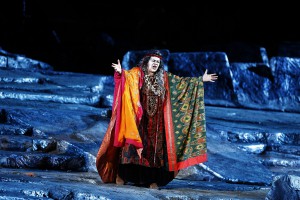

Das ist schade, denn der Regieassistent am Aalto-Theater hätte das Zeug dazu, ein spannendes Kammerspiel zu erarbeiten. Das zeigt sich in Szenen, in denen er seinen Figuren wirklich nahe kommt: Vitellia etwa, die am Ende des zweiten Akts von Rot auf beruhigtes Blau wechselt, aber die flammenden Gelb-Rot-Töne unter dem eleganten Frack nicht verloren hat, punktet nicht zuletzt durch die Regie in ihrer großen Szene.

„Was wird man von mir sagen?“, fragt Vitallia sich und beginnt sich hektisch zu schminken, eine intuitive Reaktion einer auf Außenwirkung bedachten Frau, die befürchtet, nun aufzufliegen oder auf immer mit Verstellung und Lüge an der Seite des begehrten und endlich in greifbare Nähe gerückten Kaisers leben zu müssen. Ihren Entschluss zu radikaler Ehrlichkeit unterstreicht sie, als sie am Ende ihres Rondos die Handtasche ausleert und angewidert wegwirft. Buhr weiß, Zeichen en détail zu setzen. Das rettet einen Abend, der sonst an seiner verkrampften Aktualisierung erstickt wäre.

http://www.aalto-musiktheater.de/premieren/titus-la-clemenza-di-tito.htm