Wieder eine dieser konzertierten Aktionen, bei denen sich die sonst Konkurrierenden versöhnlich in die Arme sinken, um sich ein Wochenende lang als würdig zum Empfang kommunaler Zuwendungen zu erweisen. Dies ist keinesfalls so polemisch gemeint, wie es klingt – ich persönlich liebe solche Wimmelveranstaltungen und fahre stoisch alles ab (nicht um!), was sich mir in den Weg stellt: Galerien beim Galerien-Wochenende, Ateliers beim Atelier-Wochenende.

Das einzige Auswahlkriterium meines planlosen Besichtigungsrausches, die verkehrstechnische Machbarkeit, führt mich in – sagen wir mal „abwechslungsreiche“ Umgebungen. Es gibt halt solche und solche, und letztere überwiegen zuweilen bei solchen Gemeinschaftsevents.

Sämtliche Bilder sind keine Negativbeispiele sondern veranschaulichen das für den Text zentrale Thema der Vernetzung. Mark Bradford "And Off They Went", 10, Foto CL

Harmoniebedürftig wie ich bin, verschone ich euch mit visuellen Belegen der beachtlichen Spannbreite des künstlerischen Niveaus. Weniger, um unsere Bildschirme nicht mit diesen ganz besonderen Werken (sprich Sondermüll) zu belasten, als vielmehr, da die Tatsache, dass ich etwas überflüssig finde, nicht bedeutet, dass es das ist. Lieber beschreibe ich das Grauen, wohlwissend, dass ihr über einen ausreichenden Vorrat an ähnlichen „Großer Gott!“-Erlebnissen verfügt, um meine Schilderungen aus eurem persönlichen „Nee, oder?“-Ordner zu schmücken. Denn wenn es eine aller Kunst gemeinsame Eigenschaft gibt, ist es die Unverbindlichkeit individueller Urteile. Ungeachtet aller noch so tragfähigen Kriterien hängt ihre Anwendung von den EndverbraucherInnen ab, die ihre Entscheidung über Daumen rauf oder runter aufgrund einer individuellen Kombination vergangener und gegenwärtiger Bedingungen treffen: Prägungen und Erinnerungen, körperliche und geistige Verfassung, sowie Hoffnungen und Ängste hinsichtlich der Zukunft.

Begeistertes Gespräch: Rinus van de Velde, o.T., 10, Foto web

Ich habe mir angewöhnt, vor der Bekanntgabe eigener Urteile die Meinung des Gegenübers in Erfahrung zu bringen. Wenn diese positiver ausfällt als meine, bin ich heilfroh, rechtzeitig den Schnabel gehalten zu haben und schmarotze probeweise an der Wahrnehmung meines Gesprächspartners. Manchmal eröffnet mir dieses Ausleihen anderer Leute Augen und Hirne Neuland, manchmal wird es gewogen und zu leicht befunden. Immer aber bestätigt es mich darin, dass das Einholen verschiedener Ansichten der Meinungsbildung immer zuträglich, vorlautes Watschen hingegen Kunstzerstörung ist.

Daher auch das hiesige Bildfasten. Denn würde ich jeden geifernden Satz mit entsprechendem Anschauungsmaterial krönen, würde diese negative Programmierung jegliche andersgeartete Sichtweise erschweren und somit das aller Kunst eigene Potential auf Emoticon-Format schrumpfen.

Insofern geht es mir hier nicht darum, eine Aufzählung persönlicher Zu- und Abneigungen zu bebildern, als vielmehr um das grundsätzliche Phänomen des Angebots ohne Nachfrage.

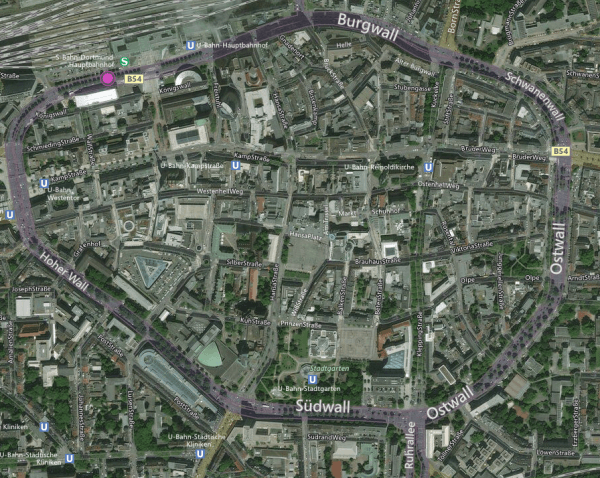

In diesem Fall waren es also die sog. „Kunstansichten Offenbach“, bei denen ca. 45 Ateliers einer mittelgroßen Stadt mit Kunsthochschule zwei Tage lang das Volk über sich ergehen ließen.

Naturgemäß werde ich, das Volk, auf diese Weise mit einem bemerkenswerten Qualitätsgefälle konfrontiert. Dass KünstlerInnen Schrott produzieren, ist nicht weiter bedrohlich – Shit happens. Beklemmend ist vielmehr, dass manche es so hartnäckig tun. Und mit dieser Feststellung begeben wir uns auch schon vom kunstspezifischen Terrain auf die kosmische Ebene, denn die Investition von Zeit und Energie in Aktivitäten, die niemand braucht, ist ein uns alle verbindendes Hobby.

Dass in einem Atelier mehrere bunte Probleme nebeneinander hängen, ist allein noch kein Grund zur Sorge. Das kann in jeder Ausstellung geschehen, ohne die Befürchtung nahezulegen, der Täter könne nicht anders. Vielmehr mag es sich einem Augenleiden der KuratorInnen oder einem treudoofen thematischen Schwerpunkt verdanken. Jedenfalls besteht Anlass zur Hoffnung, bei den Exponaten möge es sich um Entgleisungen handeln, die immerhin Entwicklungspotential ahnen lassen.

Stehe ich aber inmitten eines Ateliers, in dem nur ein Teil des Grauens die Wände ziert, während ein identischer Rest aus Regalen, Schränken und Mappen lugt, beginne ich über die Vergeblichkeit menschlichen Mühens zu sinnieren.

Ina Juretzek u.a., Relikt einer Performance vom Eröffnungsabend in der Heyne Kunstfabrik, Foto CL

Vergangene Woche zeigte Tacita Dean, eine meiner Lieblingskünstlerinnen, Ausschnitte aus einem Film über Claes Oldenburg. Entsprechend ihres Prinzips, Personen in einem für deren Lebenswerk bezeichnenden Kontext zu dokumentieren, hatte sie Oldenburg vorgeschlagen, er möchte seine umfangreiche Sammlung kleiner Gegenstände namens „Mouse Museum“ abstauben und sortieren. Bereits 1972 auf der Documenta 5 präsentiert, füllte diese Masse von manuell und industriell gefertigtem Klimbim – Spielzeug, Werbemittel, Ziergegenstände – ein ganzes Wandregal in Oldenburgs Studio.

So schrullig das klingt, ist eine umfangreiche Sammlung aus Sicht der Außenwelt nur bedingt wertvoller Objekte keinesfalls selten, sondern fast die Regel innerhalb einer Bevölkerungsschicht, deren Grundbedürfnisse gesichert ist. M.a.W. verfallen viele Menschen außerhalb der Notstandsgebiete irgendeiner Art von Gegenständen, deren Attraktivität sich anderen nicht zwangsläufig erschließt.

Ein gemeinsames Merkmal von Deans Filmen ist ihre Fähigkeit, das Aufgezeichnete durch kommentarlose Dokumentation über sich selbst hinausweisen zu lassen. Landschaften, Architektur, Objekte, Personen – sie alle entfalten eine über größere und tiefere Dimension durch den schnörkellosen Blick der spektakelfreien Kamera.

So auch im Fall von Oldenburgs Pflege seines archivierten Unsinns. Nach kurzer Zeit gerät das Abstauben und Ordnen persönlicher Kleinodien zur beklemmenden Metapher für menschliche Aktivität allgemein – von Misanthropen schon mal als „Stühlerücken auf der Titanic“ bezeichnet.

Während die Kamera dem Künstler näher kommt, nimmt der Betrachter dessen Perspektive ein – die mikroskopische Sicht auf dieses jahrzehntelang vervollständigte Universum aus Bling. Der Anblick der Versenkung einer Person in eine Aktivität einerseits, und das Wissen um deren Bedeutungslosigkeit für anderen andererseits1 gibt Anlass zur Frage nach ähnlich absorbierenden, dabei aber objektiv verzichtbaren Aktivitäten im eigenen und anderer Leute Alltag.

Mateo López "Changing-Matter", 10, Foto CL

Den gleichen Effekt hat der Anblick des erhöhten Kunstaufkommens in den Ateliers derer, die am vergangenen Wochenende Einblick in ihre Arbeits- und Lagerstätten gewährten. Seit Jahrzehnten hat der weltweit steigende Ausstoß von Kunst vormalige ProduzentInnen von der Erzeugung zusätzlicher Objekte zu prozessorientierten oder konzeptuellen Arbeiten wechseln lassen. 2010 fand Michael Landys Art Bin – ein Plexiglas-Container, der KollegInnen erlaubte, misslungene Werke vor aller Augen und in aller Form in die Tonne zu treten, begeisterte Zustimmung, schien er doch die zeitgenössischste aller zeitgenössischer Kunst in einer Phase, da das Angebot die Nachfrage in beängstigendem Ausmaß übersteigt.

Die Gründe für das Missverhältnis sind zu vielschichtig, um sie im Rahmen eines Blogbeitrags zu behandeln. Dass es sich aber so verhält, liegt auf der Hand angesichts des anhaltenden Verteilungskriegs um die knappe Ressource Aufmerksamkeit. Scharen von kurz- oder langfristigen Zusammenschlüssen, On- und Off-Spaces, kommerziellen Galerien, Bi-, Tri- und Quatriennalen usw. versuchen durch gemeinsame Initiative dem Schicksal der EinzelkämpferInnen „divided we stand, together we fall“ zu entgehen.

Das wichtigste Werkzeug dabei ist – wie überall – Kommunikation und Bildung. Denn nur durch das Bekanntmachen des Produkts, zusammen mit der Vermittlung des zur Rezeption erforderlichen Wissens lässt sich die Klientel erweitern.

Steve Lambert "I Will Talk With Anyone", 06, Foto web

Darin liegt der Sinn solcher Gemeinschaftsaktionen, wie sie in unterschiedlichen Formaten zwischen Klein- und Groß-Posemuckel stattfinden. Und da ich mir öfter mal vorstelle, es ist wasauchimmerfürein „Weekend“, und keiner geht hin, gehe ich überall hin. Das ist meine Art donquichotiger Graswurzelarbeit gegen Blockbuster-Shows und prominente Bösewichter, wie sie als Star-KünstInnen oder allesfressende Mega-SammlerInnen durch die Medien geistern.

Ja klar, wie eingangs erwähnt, ist die Palette bei diesen basisdemokratischen Ereignissen ziemlich bunt, aber, wie ebenfalls erwähnt – es gibt halt nicht nur solche, sondern auch solche.