Wohl unter „M“ einzuordnen: in diesen Tagen ratsame bzw. pflichtgemäße Mund-Nasen-Bedeckungen. (Update: Achtung, Achtung! Solche Stoffexemplare sind mittlerweile durch medizinische Masken zu ersetzen). (Foto: BB)

Hier ein kleines Corona-„Lexikon“, darinnen etliche Worte, Wendungen, Zitate, Namen und Begriffe, von denen wir zu Beginn des Jahres 2020 nicht einmal zu träumen gewagt haben; aber auch bekannte Worte, die im Corona-Kontext anders und häufiger auftauchen, als bislang gewohnt. All das zumeist ohne Definitionen und Erläuterungen, quasi zum Nachsinnen, Ergänzen und Selbstausfüllen. Und natürlich ohne jeden Anspruch auf Vollständigkeit, aber von Zeit zu Zeit behutsam ergänzt. Vorschläge jederzeit willkommen.

Dazu ein paar empfehlende Hinweise: Die Gesellschaft für Deutsche Sprache hat sich einige Wochen lang in einer Serie mit den sprachlichen Folgen der Corona-Krise befasst, hier ist der Link.

Eine mit derzeit (März 2021) rund 1200 Einträgen sehr umfangreiche Liste von Corona-Neologismen hat das in Mannheim ansässige Leibniz-Institut für Deutsche Sprache online gestellt. Bitte hierher.

Das Digitale Wörterbuch der deutschen Sprache (DWDS) hat ein umfangreiches Corona-Glossar veröffentlicht, dazu bitte hier entlang.

Ein Glossar zum phänomenalen NDR-Podcast mit Prof. Christian Drosten und Prof. Sandra Ciesek findet sich hier.

Einige weitere Erklärungen hat die Zeitschrift GEO gesammelt, und zwar hier.

In ihrer Ausgabe vom 4. Januar 2021 (!) ist die „Süddeutsche Zeitung“ in Person des Autors und Dramaturgen Thomas Oberender schließlich auch auf den Trichter gekommen und bringt unter der Zeile „Die Liste eines Jahres“ eine recht umfangreiche Wortsammlung. Daraus habe ich mir auch ein paar Ausdrücke genehmigt. Oberender darf sich wiederum hier bedienen.

Nun aber unsere Liste der Wörter, Wendungen und Namen:

1,5 Meter Abstand

2 Meter Abstand

2-G-Regel („geimpft oder genesen“)

2-G-plus („geimpft oder genesen und getestet)

3-G-Regel („geimpft, genesen, getestet“)

3-G-plus (nur mit PCR-Test, nicht mit Antigen-Text)

6-Monats-Abstand (bzw. 3, 4 oder 5 Monate – zwischen Zweitimpfung und „Boostern“)

7-Tage-Inzidenz

15-Minuten-Regel (Gesprächsdauer, die das Risiko begrenzt)

15 Schüler(innen) im Klassenraum

15-Kilometer-Radius (um den Wohnort)

20 Quadratmeter pro Kunde (in größeren Geschäften ab 26.11.2020)

21 Uhr (Ausgangssperre)

23 Uhr (Sperrstunde)

-70 Grad (erforderliche Kühlung des BioNTech-Impfstoffs)

800 Quadratmeter (Verkaufsfläche)

50.000 Arbeitsschritte (zur Produktion des BioNTech-Impfstoffs)

100.000 Einwohner (Maßzahl zur Inzidenz)

Absagen

absondern

Abstand

Abstrich

achthundert Quadratmeter (Verkaufsfläche)

Adenoviren

Aerosol

Aerosolbildung

AHA-Formel (Abstand – Hygiene – Alltagsmaske)

AHA-Regeln

AHA+L (…plus Lüften)

Akkolade (französ. Wangenkuss-Begrüßung, nunmehr verpönt)

Alkoholverbot

#allesdichtmachen (umstrittene Schauspieler-Aktion)

#allesschlichtmachen

„Alles wird gut!“

Allgemeinverfügung

Alltagsmaske

Alpha (neuer Name für britische Mutante)

Altenheime

Alterskohorte

Aluhut

„an Corona“ (verstorben – vgl.: „mit Corona“)

„andrà tutto bene“

Antikörper

Antikörpertest

App (zur Nachverfolgung)

Armbeuge (Hust- und Nies-Etikette)

AstraZeneca (Impfstoff-Hersteller)

asymptomatisch

„auf dünnstem Eis“ (Merkel)

„aufgrund der aktuellen Umstände“

„auf Sicht fahren“

aufsuchende Impfung

Ausgangssperre

Autokino (Renaissance)

AZD1222 (Impfstoff von AstraZeneca)

AZD7442 (Medikament von AstraZeneca)

B.1.1.7 (britische Mutation des Corona-Virus / Aplha)

B.1.1.28.1 – P.1 (brasilianische Mutation)

B.1.1.529 (neue südafrikanische Variante, November 2021)

B.1.351 (südafrikanische Mutation)

B.1.526 (New Yorker Mutation)

B.1.617 (indische Mutation / Delta)

BA.2 (BA.1, BA.3) Subtypen der Omikron-Variante

Balkongesang

Balkonklatscher

Bamlanivimab (Antikörper-Medikament)

„Bazooka“ (massive Geldmittel – laut Olaf Scholz)

Beatmung

Beatmungsgerät

bedarfsorientierte Notbetreuung (Kita)

Beherbergungsverbot

behüllte Viren

Bergamo

„Bergamo ist näher, als viele glauben.“ (Markus Söder, 13.12.2020)

Bernhard-Nocht-Institut

Besuchsverbot (Alten- und Pflegeheime)

Beta (neuer Name für südafrikanische Mutante / B.1.351)

Bfarm-Liste (Auflistung der Antigen-Tests)

Bildungsgerechtigkeit

„Bild“-Zeitung (Kampagne gegen Drosten etc.)

Biontech / BioNTech (Impfstoff-Hersteller)

Black-Swan-Phänomen

Blaupause, keine

„Bleiben Sie gesund“ (Grußformel)

Blitz-Lockdown (vor Weihnachten/Silvester 2020)

Blutgerinnsel

BNT 162b2 (Biontech-Impfstoff)

Böller-Verbot

Booster

Booster-Impfung

boostern

Bremsspur („Das Virus hat eine unglaublich lange Bremsspur“ – Jens Spahn)

Brinkmann, Melanie (Helmholtz-Zentrum, Braunschweig)

„Brücken-Lockdown“ (Armin Laschet am 5. April 2021)

Bundesliga (Geisterspiele etc.)

Bundesnotbremse

Buyx, Alexa (Vorsitzende Deutscher Ethikrat)

C452R (Teil der indischen Doppelmutante)

CAL.20C (kalifornische Mutante)

case fatality

Casirivimab (Antikörper-Medikament)

Celik, Cihan (Leiter der Covid-Station am Klinikum Darnstadt)

China

Chloroquin

Ciesek, Sandra (Virologin, Frankfurt/Main)

Click & collect (Bestellung und Abholung)

Click & meet (Shoppen mit Termin)

Comirnaty (Handelsname des Biontech-Impfstoffs)

Contact Tracing

COPD (Lungenkrankheiten)

Corona

Corona-Ampel

coronabedingt

Corona-Biedermeier

Corona-Bonds

Corona-Blues

Corona-Chaos

Corona-Deutschland

„Corona-Diktatur“

Corona-Ferien

coronafrei

coronahaft

Corona-Gipfel

Corona-Hilfsfonds

Corona-Hotspot

Corona-Kabinett

Corona-Krise

Corona-Koller

Corona-Müdigkeit

Corona-Mutation

Corona-Notabitur

Corona-Pandemie („Wort des Jahres“ 2020)

Corona-Panik

Corona-Party

Corona-Schockstarre

Corona-Skeptiker

Corona-Tagebuch

Corona-Ticker

Corona-Verdacht

Corona-Winke (Gruß aus der Distanz)

Corona-Zoff

Coronials („Generation Corona“)

coronig

coronös

„Corontäne“ (Quarantäne wg. Corona)

Corozän (Corona-Zeitalter)

Cove (Impfstoff von Moderna)

Covid-19

Covidioten (Hashtag / siehe Verschwörungstheoretiker)

CovPass (App)

CureVac (Impfstoff-Hersteller)

Datenschutz (bei der Corona-Warn-App)

„Dauerwelle“

Decke auf den Kopf („Mir fällt die…“)

Dekontamination

Delta (neuer Name für die indische Mutante)

Delta Plus (Variante der Variante: B.1.617.2.1)

Desinfektion, thermische

Desinfektionsmittel

Desinfektionsmittel spritzen (Trump)

„Deutschland macht sich locker“

Dezemberhilfe(n)

Digitaler Impfnachweis

Digitaler Unterricht

„Distanz in den Mai“ (statt „Tanz in…“)

Distanzschlange

Distanzunterricht

Divi-Intensivregister

„Doppelmutante“ (indische Mutation, laut Prof. Drosten irreführender Begriff)

„dorfscharf“ (lokale Grenzziehungen beim Lockdown)

dritte Welle (befürchtet im Frühjahr 2021)

Drittimpfung

Drive-in-Test

Drosten, Christian (Charité, Berlin)

Drosten vs. Kekulé

durchgeimpft

Durchseuchung

E484Q (Teil der indischen Doppelmutante)

Ebola

Eindämmung

eineinhalb Meter (Abstandsregel)

eingeschränkter Pandemiebetrieb

eingeschränkter Regelbetrieb

Einreisestopp

„Einsperr-Gesetz“ (Ausgangsbeschränkungen laut „Bild“-Zeitung)

Einweghandschuhe

E-Learning

Ellbogencheck (Corona-Gruß)

Ema (Europäische Arzneimittel-Agentur)

Epidemie

Epidemiologie

„Epidemische Lage (von nationaler Tragweite)“

„Epidemische Notlage nationaler Tragweite“

Epizentrum

Epsilon (Virus-Variante B.1.427 / B.1.429)

Erntehelfer

Erstgeimpfte

Eta (Virus-Variante B.1.525)

Etesevimab (Antikörper-Medikament)

Exit-Strategie

exponentiell (Wachstum)

Falk, Christine (Präsidentin Dt. Gesellschaft für Immunologie, Hannover)

Fallsterblichkeit

Fallzahlen

fatality

Fatigue

Fauci, Anthony (US-Virologe)

Fax (Kommunikations-Instrument mancher Gesundheitsämter)

„…feiert keine stille Weihnacht.“ („Das Virus feiert…“ / Olaf Scholz am 13.12.2020)

Ffp2

Ffp3

flatten the curve

Fledermaus

Fleischfabriken

Flickenteppich (Föderalismus)

Fluchtmutation

forsch / zu forsch (Lockerungen, laut Merkel)

free2pass (App für Tests und Einlasskontrolle)

Freiheit

Frisöre / Friseure

Fuß-Gruß

G 5 (Verschwörungstheorie um den Mobilfunkstandard)

Gästeliste (Pflicht im Lokal)

Gamma (neuer Name für brasilianische Mutante / P.1)

„Gang aufs Minenfeld“ (Erfurts OB über Lockerungen in Thüringen)

Gangelt

Gastronomie

Gates, Bill

Geisterspiele (Bundesliga etc.)

Genesene

Genesenenstatus

Geruchs- und Geschmacksverlust (als Corona-Symptom)

geschlossene Räume

geteilte Schulklassen

Google Meet (Videokonferenz-Plattform)

Grenzkontrollen

Grenzschließungen

Großeltern (nicht) besuchen

„Grüner Pass“ (Israel / bescheinigt Corona-Impfung)

Grundimmunität

Grundrechte

Grundsicherung

Gütersloh (kreisweiter Lockdown wg. Tönnies)

Händedruck (kein)

Händewaschen

Härtefall-Fonds

häusliche Gewalt

hammer and dance

Hamsterkäufe

hamstern

Heimbüro

„Heimsuchung“ (Angela Merkel am 25. Oktober 2020)

Heinsberg

Heizpilze (herbstliche Option für Gastro-Betriebe)

„Held / Heldin des Alltags“

Helmholtz-Gemeinschaft

Hepa-Filter

Herdenimmunität

Herold, Susanne (Uniklinik Gießen)

heterologe Impfung (zwei verschiedene Impfstoffe bei Erst- und Zweitimpfung)

Hildmann, Attila

Hintergrundimmunität

Hintergrundinfektion

Hirnvenenthrombosen

Hochrisikogruppe

Hochzeitsfeier

Home-Office

Home-Schooling

Hospitalisierungs-Inzidenz

Hospitalisierungsrate

Hotspot

Husten

Hust- und Nies-Etikette

Hybrid-Unterricht

„Hygiene-Demos“

Hygieneplan

Hygiene-Konzept

Hygiene-Regeln

Hygiene-Standards

Hyperglobalisierung

Ibuprofen

Imdevimab (Antikörper-Medikament)

Immunabwehr

Immun-Escape

Immunologe

Impfangebot

Impfbereitschaft

Impfbus

„Impfchaos“

Impfdosen

Impfdosis

Impfdrängler

Impfdurchbruch (Infektion trotz Impfung)

Impfgegner

Impfgipfel

Impfling

Impflücke

Impfneid

Impfpass

Impfpflicht

Impfquote

Impfreihenfolge

Impfskeptiker

Impfstau

Impfstoff

„Impfstoff-Nationalismus“

Impfstraße

Impfstrategie

Impftermin

Impfung

Impfversprechen

Impfverweigerer

Impfvordrängler

Impfwilligkeit

Impfzentrum

Impfzwang

„Impfzwang durch die Hintertür“

inaktivierte Vakzine

Infektionsampel

Infektionskette

Infektions-Notbremse

Infektionsschutzgesetz (IfSG)

„Infodemie“

Inkubationszeit

Insolvenz(en)

„Instrumentenkasten“ (verfügbare Corona-Maßnahmen)

Intensivbetten

Intensivkapazität

Intensivstation

Inzidenz

Inzidenz-Ampel

Inzidenzwert

„In (den) Zeiten von Corona“

Iota (Virus-Variante B.1526)

Ischgl

Isolation

Israel (weltweites Impf-Vorbild)

Italien

„Jens, jetzt keine Emotionen!“ (Angela Merkel zu Jens Spahn – beim Impfgipfel am 1.2.2021)

Johns-Hopkins-Universität

Johnson & Johnson (Impfstoff-Hersteller)

Kappa (Virus-Variante B.1.617.1)

Kappensitzung (Heinsberg etc.)

Kariagiannidis, Christian (Leiter Insensivbettenregister)

Kassenumhausung

Kaufprämie (für Autos)

Keimschleuder

Kekulé, Alexander S.

„…kennt keine Feiertage.“ („Das Virus kennt…“)

„…kennt keine Ferien.“ („Das Virus kennt…“)

„…kennt keine Grenzen.“ („Das Virus kennt…“)

Kita-Schließungen

„Kleeblatt-Prinzip“ (bei Verlegung von Intensiv-Patienten in andere Bundesländer)

Kliniken (im RKI-Jargon auch „Klinika“)

Knuffelcontact (Belgisch/Flämisch für den möglicherweise einzigen Kuschelkontakt)

„körpernahe Dienstleistungen“

Kontaktbeschränkung

kontaktlos

kontaktloses Bezahlen

Kontaktperson

Kontaktsperre

Kontaktsport(arten)

Kontakttagebuch

kontaminierte Oberfläche

Kreuzimpfung (z. B. Erstimpfung mit AstraZeneca, Zweitimpfung mit Biontech)

„Krise als Chance“

Krisengewinn(l)er

Krisenreaktionspläne

Kulturschaffende

Kurzarbeitergeld

laborbestätigt

Lambda (Virus-Variante C.37)

Laschet, Armin

Lauterbach, Karl (Gesundheitsminister ab Dez. 2021)

Leopoldina

Letalität

„(das) letzte Weihnachten mit den Großeltern…“ (Angela Merkel)

Lieferketten

Liquiditätshilfen

Lockdown

Lockdown Light

Lockerung

„Lockerungsdrängler“ (Röttgen)

Lockerungsperspektive

Lockerungsübung

Lolli-Test

Lombardei

Long-Covid (Langzeit-Nachwirkungen)

Luca (Warn-App)

Lüftung

Lungenentzündung

„macht sich locker“ („Deutschland macht…“)

Marderhunde (mögliche Virusquelle, laut Drosten)

Maske

Maskenintegrität

Maskengutschein

Maskenmuffel

Maskenpflicht

Maskenverweigerer

Maßnahmen

„mehr als 90 Prozent“ (Imfstoff-Wirksamkeit)

Meldeverzug

Merkel, Angela

MERS

Meyer-Hermann, Michael (Helmholtz / Braunschweig)

„mit Corona“ (verstorben)

mobile Impfteams

Moderna (US-Impfstoff-Hersteller)

Molnupiravir (Corona-Medikament)

Mortalitätsrate

mRNA-1273 (Impfstoff von Moderna)

mRNA-Impfstoff

„mütend“ (Corona-Gefühlslage, Mischung aus mürbe und wütend – oder müde und wütend)

Mund-Nasen-Schutz (MNS)

Mundschutz (Plural: Mundschutze)

Mutanten

Mutation

Nachverfolgung

„Nasenbohren“ (saloppe Umschreibung für manche Schnelltests)

Nena (Corona-Verharmloserin)

neuartig(es)

„Neue Normalität“

Neuinfektionen

New York

niederschwellige Basisschutz-Maßnahmen

Nies-Etikette

No-Covid-Strategie

Normalität

Notbetreuung

Notbremse (harte N. / flexible N.)

Notstand

Novavax (Impfstoff-Hersteller)

Novemberhilfe(n)

Null-Covid-Strategie

Obergrenze für Neuinfektionen

„Öffnungsdiskussionsorgien“ (Merkel)

Öffnungsschritte

„Öffnungsrausch“ (Markus Söder)

Olympische Spiele (in Tokyo praktisch ohne Live-Zuschauer)

Omikron / Omicron (neue südafrikanische Variante, November 2021)

Omikron-Wand (Steigerung der Omikron-Welle)

on hold („angehaltenes“ Leben)

Online-Aufführung

OP-Maske

P.1 (brasilianische Virus-Mutation)

Palmer, Boris (OB Tübingen)

Pandemie

Pandemie-Müdigkeit

Pangolin (Gürteltier als möglicher Zwischenwirt)

„Paranoia-Promis“ (Hildmann, Naidoo, Wendler, Jebsen etc.)

Party

Patentfreigabe

„Patient Null“ (ursprünglicher Überträger)

Paul-Ehrlich-Institut

Paxlovid (Corona-Medikament von Pfizer)

PCR-Test

PEG (Polyethylenglykol / Inhaltsstoff von Impfmitteln)

Penninger, Josef (speziell für unsere österreichischen Freunde)

persönliche Schutzausrüstung (PSA)

Pest (Referenz-Seuche)

Pflegeheime

Pflegekräfte

Pflegenotstand

physical distancing

„Piks“ (etwas infantile Bezeichnung für die Impfung)

Plateau

Pleitewelle

Pneumokokken

Pneumonie

„Pobacken zusammenkneifen“ (Appell von RKI-Chef Wieler am 12.11.2020)

Positivrate (z. B. pro 1000 Tests)

Postcorona (die Zeit „danach“)

Präsenzunterricht

Präsenzveranstaltung

Präventions-Paradox

Prepper

Preprint (vorveröffentlichte Wissenschafts-Studie)

Priesemann, Viola (Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation, Göttingen)

Prio (neuerdings gängige Abkürzung)

priorisieren

Prioritätsgruppe

Prof.

proteinbasierte Impfstoffe

Quarantäne

„Querdenker“ (Euphemismus für Verschwörungstheoretiker)

Rachenabstrich

Ramelow, Bodo (Vorreiter der Lockerung)

Regelbetrieb

Regeneron (US-Hersteller von Antikörper-Cocktails)

Reiserückkehrer

Reisewarnung

Remdesivir

Reproduktionsrate (gern 0,7 oder niedriger)

Respiration

Restart (Bundesliga)

Rettungsschirm

Rezeptoren

Rezession

R-Faktor

R-Wert

Risikogebiet

Risikogruppe

RKI

Robert-Koch-Institut

Rückholaktion

„Ruhetage“ (Gründonnerstag & Ostersamstag 2021 / verkündet 23.3.2021 – zurückgenommen 24.3.2021)

SARS

SARS-CoV-2

Schaade, Lars (RKI-Vizepräsident)

Schichtunterricht

Schlachthöfe (Coesfeld etc.)

Schlangenmanagement

Schlauchboot-Party (Berlin, Landwehrkanal)

Schleimhautschutz

Schmidt-Chanasit, Jonas (Bernhard-Nocht-Institut, Hamburg)

Schmierinfektion

„schmutzige Impfung“ (absichtliche Infektion mit erhoffter Genesung)

„Schnauze voll“ (Hessens Ministerpräs. Bouffier im Feb. 2021: „Die Leute haben die…“)

Schnelltest

Schnutenpulli

Schulschließungen

Schutzkittel

Schutzmaske

Schutzschirm

schwedischer Sonderweg

schwere Verläufe

Seife

Seitwärtsbewegung (Minister Spahn über kaum noch sinkende Infektionszahlen)

Selbstisolation

Sentinel-Testung (Stichproben statt Massentests)

Sequenzierung

Shutdown

Sieben-Tage-Inzidenz

Sieben-Tage-R

Sinovac (chinesischer Impfstoff)

Sinusvenen-Thrombosen

Skype

social distancing

Soloselb(st)ständige

soziale Distanz

Spahn, Jens (Gesundheitsminister, auch infiziert)

Söder, Markus

Soforthilfe

Soloselbstständige

Spanische Grippe

Sperrstunde

Spike-Protein

Speicheltest (Schnelltest)

Spuckschutz

Spucktest (Schnelltest)

Sputnik V (russischer Impfstoff)

Statistik

Stay-at-home

sterile Immunität

Stiko (Ständige Impfkommission)

Stoßlüftung

Streeck, Hendrik (Virologe, Bonn)

Stürmer, Martin (Virologe, Frankfurt)

Südkorea

Superspreader

Superspreading-Ereignis

systemrelevant

„Team Vorsicht“ (Formulierung von Markus Söder)

Tegnell, Anders (Schwedischer Epidemiologe)

Telearbeit

Telefonkonferenz (Telko)

Temperaturscanner

Test

Testkapazität

Testzentren (teilweise unter Betrugsverdacht)

Theaterschließungen

Theta (Virus-Variante P.3)

Thrombose (angebliche Impffolge)

Tönnies

Toilettenpapier

Totimpfstoff

Tracing-App

Tracking-App

„Treffen Sie niemanden!“ (Österreichs Kanzler Kurz am 14.11.2020)

Triage

Tröpfcheninfektion

„trotz Corona“

Trump, Donald (Erkrankter)

Twitter (Plattform auch für Corona-Dispute)

„Tyrannei der Ungeimpften“ (Frank Ulrich Montgomery, Vorsitzender des Weltärztebundes)

Überbrückungsgeld

Übersterblichkeit

„Unheil“ (Angela Merkel am 14. Oktober 2020)

Untersterblichkeit

Vakzine

Variant of concern

Vaxzevria (neuer Name des AstraZeneca-Impfstoffs, seit 26.3.2021)

Verdoppelungsrate

verimpft („Sie haben 2000 Dosen verimpft“)

Vektorimpfstoff

Vektorwechsel

Verschwörungserzählung

Verschwörungsmythen

Verschwörungstheoretiker (Jebsen, Hildmann, Schiffmann, Soost, Naidu u.a.)

verzeihen

Verzeihung

Videokonferenz (Viko)

vierte Welle (befürchtet für und dann eingetreten im Herbst 2021)

Virologe(n)

Virologie

Virulenz

Virus, das

Virus, der

Virusvariantengebiet

viruzid

Volksmaske

vollständig geimpft

„Vom Verbot zum Gebot“

Vorerkrankungen

vulnerabel

„Wand“ (siehe Omikron-Wand)

Watzl, Carsten (Immunologe, Leibniz-Institut, Dortmund)

Wechsel-Unterricht

„wegen Corona“

Wellenbrecher

Wellenbrecher-Lockdown

Wendler, Der (noch so’n Corona-Leugner)

Westfleisch

WHO

Wieler, Lothar H. (RKI-Präsident)

Wildtyp

„Wir bleiben zu Hause“

Wodarg, Wolfgang

Wohnzimmerkonzert

Worst-Case-Szenario

Wuhan

„Wumms“ („Mit Wumms aus der Krise“ – Finanzminister Olaf Scholz)

Zarka, Salman (Corona-Regierungsberater in Israel, genannt „Corona-Zar“)

Zero Covid (niedrigstes Ziel)

Zero-Covid-Strategie

Zeta (Virus-Variante P.2)

Zoom (Plattform für Online-Konferenzen)

Zoonose

Zweihaushalte-Regel

„Zweimal ,Happy Birthday‘ singen“ (Zeitmaß fürs Händewaschen)

zwei Meter (Abstand)

zweite Welle

Zweitgeimpfte

_____________________________

Danke für Anregungen und Ergänzungen, die mich u. a. via Facebook erreicht haben.

Bei Virologe, Immunologe etc. bitte jeweils die weiblichen Formen hinzudenken.

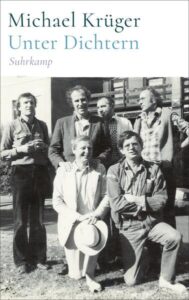

Unter den lebenden deutschsprachigen Verlags- und Büchermenschen dürfte es schwerlich noch so einen geben, der wohl alle wesentlichen Schriftsteller der Nachkriegszeit persönlich gekannt hat. Michael Krüger kann denn auch aus einem wahren Füllhorn von Erzählbarem schöpfen, wenn es um solche bezeichnenden Begegnungen geht. Allein schon das Foto auf dem Cover, 1981 in Australien entstanden, lässt es ahnen. Es zeigt Michael Krüger mit den gewichtigen Literaten Arnfrid Astel, Jürg Federspiel, Peter Rühmkorf, Hans Magnus Enzensberger und Reinhard Lettau – ein reiner Männerbund freilich, der heute mit Einsprüchen rechnen müsste. Michael Krüger: „Unter Dichtern“ (Suhrkamp, 618 Seiten, 34 Euro) lässt jene Zeiten und all die Gespräche noch einmal lebendig werden. Eitelkeit nicht völlig ausgeschlossen: Jede Begegnung adelt gleichsam auch den, der davon zu berichten weiß. Es sind gesammelte Texte aus den letzten Jahrzehnten, in denen Krüger (der übrigens am 9. Dezember 82 Jahre alt wird) sich seine Gedanken u. a. über Elias Canetti, Oskar Pastor, Hermann Lenz, Jürgen Becker, Botho Strauß, Nicolas Born, Peter Handke, die erwähnten Rühmkorf und Enzensberger, Ernst Meister und Ilse Aichinger macht. Überdies gibt es auch wenige Rückgriffe in frühere Epochen (Andreas Gryphius, Eduard Mörike). Eine Fundgrube für alle literarisch Begeisterten!

Unter den lebenden deutschsprachigen Verlags- und Büchermenschen dürfte es schwerlich noch so einen geben, der wohl alle wesentlichen Schriftsteller der Nachkriegszeit persönlich gekannt hat. Michael Krüger kann denn auch aus einem wahren Füllhorn von Erzählbarem schöpfen, wenn es um solche bezeichnenden Begegnungen geht. Allein schon das Foto auf dem Cover, 1981 in Australien entstanden, lässt es ahnen. Es zeigt Michael Krüger mit den gewichtigen Literaten Arnfrid Astel, Jürg Federspiel, Peter Rühmkorf, Hans Magnus Enzensberger und Reinhard Lettau – ein reiner Männerbund freilich, der heute mit Einsprüchen rechnen müsste. Michael Krüger: „Unter Dichtern“ (Suhrkamp, 618 Seiten, 34 Euro) lässt jene Zeiten und all die Gespräche noch einmal lebendig werden. Eitelkeit nicht völlig ausgeschlossen: Jede Begegnung adelt gleichsam auch den, der davon zu berichten weiß. Es sind gesammelte Texte aus den letzten Jahrzehnten, in denen Krüger (der übrigens am 9. Dezember 82 Jahre alt wird) sich seine Gedanken u. a. über Elias Canetti, Oskar Pastor, Hermann Lenz, Jürgen Becker, Botho Strauß, Nicolas Born, Peter Handke, die erwähnten Rühmkorf und Enzensberger, Ernst Meister und Ilse Aichinger macht. Überdies gibt es auch wenige Rückgriffe in frühere Epochen (Andreas Gryphius, Eduard Mörike). Eine Fundgrube für alle literarisch Begeisterten! Es ist wohl eine der wichtigsten Neuerscheinungen des vergangenen Bücherherbstes: Götz Aly „Wie konnte das geschehen? Deutschland 1933 bis 1945″ (S. Fischer, 762 Seiten, 34 Euro) stellt die immer noch und für alle Zukunft brennende Frage, warum so viele Deutsche für Hitler und die NSDAP gestimmt haben und welche höllische Mischung aus sozialen Wohltaten und polizeilicher Willkür die Gewaltherrscher damals angerichtet haben. Die eigentlich kriegsmüden Deutschen ließen sich sodann in einen erneuten Angriffskrieg und unfassbare Verbrechen hineinziehen. Götz Aly versucht, die Beweggründe und Mechanismen solchen Widersinns zu ergründen. Er geht dabei auf zahlreiche Phänomene der NS-Machtergreifung und Machtsteigerung ein. Auch Kenner der Materie werden hier auf neue Einsichten gebracht. „In dankbarer Erinnerung“ widmet Aly das Buch u. a. dem lange Zeit (1968-1996) an der Ruhr-Uni Bochum tätigen Historiker und maßgeblichen NS-Spezialisten Prof. Hans Mommsen. Ein hauptsächlicher Antrieb seines Schreibens wird in Götz Alys letztem Kapitel deutlich, er nennt es mahnend „Was geschah, kann wieder geschehen“. Wenn doch nur Bücher dieser aufrüttelnden Art den bedrohlichen Befund etwas weniger wahrscheinlich machen würden! Als der Band endlich wieder lieferbar war und ich ihn erwerben konnte, lag er immerhin schon in der dritten Auflage vor. Das wiederum wird wohl mit unguten Vorgängen in unserer Gegenwart zu tun haben. Vielen Menschen ist offenbar bewusst, dass sie sich wappnen müssen.

Es ist wohl eine der wichtigsten Neuerscheinungen des vergangenen Bücherherbstes: Götz Aly „Wie konnte das geschehen? Deutschland 1933 bis 1945″ (S. Fischer, 762 Seiten, 34 Euro) stellt die immer noch und für alle Zukunft brennende Frage, warum so viele Deutsche für Hitler und die NSDAP gestimmt haben und welche höllische Mischung aus sozialen Wohltaten und polizeilicher Willkür die Gewaltherrscher damals angerichtet haben. Die eigentlich kriegsmüden Deutschen ließen sich sodann in einen erneuten Angriffskrieg und unfassbare Verbrechen hineinziehen. Götz Aly versucht, die Beweggründe und Mechanismen solchen Widersinns zu ergründen. Er geht dabei auf zahlreiche Phänomene der NS-Machtergreifung und Machtsteigerung ein. Auch Kenner der Materie werden hier auf neue Einsichten gebracht. „In dankbarer Erinnerung“ widmet Aly das Buch u. a. dem lange Zeit (1968-1996) an der Ruhr-Uni Bochum tätigen Historiker und maßgeblichen NS-Spezialisten Prof. Hans Mommsen. Ein hauptsächlicher Antrieb seines Schreibens wird in Götz Alys letztem Kapitel deutlich, er nennt es mahnend „Was geschah, kann wieder geschehen“. Wenn doch nur Bücher dieser aufrüttelnden Art den bedrohlichen Befund etwas weniger wahrscheinlich machen würden! Als der Band endlich wieder lieferbar war und ich ihn erwerben konnte, lag er immerhin schon in der dritten Auflage vor. Das wiederum wird wohl mit unguten Vorgängen in unserer Gegenwart zu tun haben. Vielen Menschen ist offenbar bewusst, dass sie sich wappnen müssen. Wenn es in Nachkriegsdeutschland veritable Kult-Schriftsteller gegeben hat, so dürfte Arno Schmidt gewiss in vorderster Reihe zu nennen sein. Der Mann mit dem unvergleichlichen Schreibstil hat noch heute scharenweise eingeschworene Anhänger und willige Exegeten, die sich eingehend mit Leben, Werk und Wirkung befassen. Sie alle erhalten nun neue Nahrung, denn die Arno Schmidt Stiftung hat einen voluminösen Band mit Aufzeichnungen herausgebracht: Arno Schmidt: „Tagebücher der Jahre 1957-1962″ (Suhrkamp, 778 Seiten, 68 Euro). Schmidt führte mit seiner Frau Alice (genannt „Lilli“) seit 1958 in Bargfeld (Heidedorf in Niedersachsen) ein einsiedlerisches Leben, weit abseits von den Zumutungen allgemeiner Alltäglichkeit und doch tief in seinen eigenen Alltag vergraben, in selbstgewählte Begrenztheit. Hier erhalten wir nun Kunde bis hinein in fast schon bizarre und dennoch immer wieder aufschlussreiche Banalitäten. Beliebiges Beispiel aus dem März 1958: „Ich blättre. Lilli bügelt.“ Kurz darauf: „Ich wurmisiere. Lilli Aufräumen + Abwaschen / Kaffeerausch; und über mehreres nachgedacht (…) Lilli badet (…) / Noch lesen: {ich Herder} Lilli Kreuzworträtsel!“ Derlei Mitteilungen Zeile für Zeile und Zug um Zug über Hunderte von Seiten zu lesen, ist schon eine arge Herausforderung, zumal man den Mann keineswegs sympathisch finden muss. Man lese nur die teilweise hundsgemeinen Äußerungen über seine dienstbare Frau, deren Unterordnung ihm allerdings kaum je genügt… Register, Fotos, Fußnoten, Faksimiles und zeitliche Einordnungen erschließen dies und jenes, es handelt sich um eine (von Susanne Fischer herausgegebene) sorgfältige, ja geradezu liebevolle Edition; ganz so, wie es einem Arno Schmidt zukommen könnte. Was ER dazu wohl gesagt hätte? Wahrscheinlich hätte er haltlos geschimpft, wie beinahe über alles. Übrigens hatte, später ebenfalls von Susanne Fischer ediert, Alice Schmidt zuvor Tagebuch geführt und dies recht abrupt aufgegeben. Es gibt heutige Leser, die ihre Aufzeichnungen seinen Auslassungen bei weitem vorziehen.

Wenn es in Nachkriegsdeutschland veritable Kult-Schriftsteller gegeben hat, so dürfte Arno Schmidt gewiss in vorderster Reihe zu nennen sein. Der Mann mit dem unvergleichlichen Schreibstil hat noch heute scharenweise eingeschworene Anhänger und willige Exegeten, die sich eingehend mit Leben, Werk und Wirkung befassen. Sie alle erhalten nun neue Nahrung, denn die Arno Schmidt Stiftung hat einen voluminösen Band mit Aufzeichnungen herausgebracht: Arno Schmidt: „Tagebücher der Jahre 1957-1962″ (Suhrkamp, 778 Seiten, 68 Euro). Schmidt führte mit seiner Frau Alice (genannt „Lilli“) seit 1958 in Bargfeld (Heidedorf in Niedersachsen) ein einsiedlerisches Leben, weit abseits von den Zumutungen allgemeiner Alltäglichkeit und doch tief in seinen eigenen Alltag vergraben, in selbstgewählte Begrenztheit. Hier erhalten wir nun Kunde bis hinein in fast schon bizarre und dennoch immer wieder aufschlussreiche Banalitäten. Beliebiges Beispiel aus dem März 1958: „Ich blättre. Lilli bügelt.“ Kurz darauf: „Ich wurmisiere. Lilli Aufräumen + Abwaschen / Kaffeerausch; und über mehreres nachgedacht (…) Lilli badet (…) / Noch lesen: {ich Herder} Lilli Kreuzworträtsel!“ Derlei Mitteilungen Zeile für Zeile und Zug um Zug über Hunderte von Seiten zu lesen, ist schon eine arge Herausforderung, zumal man den Mann keineswegs sympathisch finden muss. Man lese nur die teilweise hundsgemeinen Äußerungen über seine dienstbare Frau, deren Unterordnung ihm allerdings kaum je genügt… Register, Fotos, Fußnoten, Faksimiles und zeitliche Einordnungen erschließen dies und jenes, es handelt sich um eine (von Susanne Fischer herausgegebene) sorgfältige, ja geradezu liebevolle Edition; ganz so, wie es einem Arno Schmidt zukommen könnte. Was ER dazu wohl gesagt hätte? Wahrscheinlich hätte er haltlos geschimpft, wie beinahe über alles. Übrigens hatte, später ebenfalls von Susanne Fischer ediert, Alice Schmidt zuvor Tagebuch geführt und dies recht abrupt aufgegeben. Es gibt heutige Leser, die ihre Aufzeichnungen seinen Auslassungen bei weitem vorziehen. Der Romantitel könnte vor allem Frauen ansprechen, die zu jener Zeit ihre Pubertätsjahre erlebt und durchlitten haben: Linn Ullmann „Mädchen, 1983″ (Luchterhand, 286 Seiten, 24 Euro) erzählt von einer damals 16-Jährigen, die einem Modefotografen erlauben wollte, in Paris Fotosessions mit ihr zu machen – gegen den Willen der Mutter, was ihren Freiheitsdrang jedoch erst recht befeuert hat. Nun, beinahe 40 Jahre später, will sie sich Rechenschaft über ihr Leben als junges Mädchen und die Zeit seither ablegen. Kann sie den Menschen verstehen, der sie seinerzeit gewesen ist? Der norwegischen Schriftstellerin Linn Ullmann wurde in einigen Rezensionen bescheinigt, sie gehöre in die Tradition der Literaturnobelpreisträgerin Annie Ernaux. Immer diese Vergleiche! Jedenfalls weitet sich der Roman zu einer generellen, streckenweise furiosen Reflexion über Irrungen und Wirrungen eines exemplarischen (Frauen)-Lebens. Dabei beginnt der allererste Satz doch so unscheinbar und schlicht: „Ich bin sechzehn Jahre alt…“

Der Romantitel könnte vor allem Frauen ansprechen, die zu jener Zeit ihre Pubertätsjahre erlebt und durchlitten haben: Linn Ullmann „Mädchen, 1983″ (Luchterhand, 286 Seiten, 24 Euro) erzählt von einer damals 16-Jährigen, die einem Modefotografen erlauben wollte, in Paris Fotosessions mit ihr zu machen – gegen den Willen der Mutter, was ihren Freiheitsdrang jedoch erst recht befeuert hat. Nun, beinahe 40 Jahre später, will sie sich Rechenschaft über ihr Leben als junges Mädchen und die Zeit seither ablegen. Kann sie den Menschen verstehen, der sie seinerzeit gewesen ist? Der norwegischen Schriftstellerin Linn Ullmann wurde in einigen Rezensionen bescheinigt, sie gehöre in die Tradition der Literaturnobelpreisträgerin Annie Ernaux. Immer diese Vergleiche! Jedenfalls weitet sich der Roman zu einer generellen, streckenweise furiosen Reflexion über Irrungen und Wirrungen eines exemplarischen (Frauen)-Lebens. Dabei beginnt der allererste Satz doch so unscheinbar und schlicht: „Ich bin sechzehn Jahre alt…“ Ehemalige Waldorf-Schülerin übt grundsätzliche Kritik an der Waldorf-Pädagogik. Mit dieser knappen Feststellung und mit dem länglichen Untertitel des Buchs ist die Stoßrichtung umrissen. Bettina Schuler: „Der Waldorf-Komplex. Zwischen Mystik und Pädagogik: Die Schattenseiten des anthroposophischen Bildungssystems“ (Droemer Paperback, 218 Seiten, 20 Euro) hält mit den Absichten nicht hinter dem Berg. Die dem Plakativen nicht vollends abgeneigte Autorin (vorheriger Erfolgstitel: „Schlachtfeld Elternabend“) geht zurück auf die weltanschaulichen Herleitungen der anthroposophischen Pädagogik und findet dabei wissenschaftsferne und autoritäre Elemente zuhauf. Obwohl sich Bettina Schuler nicht ungern an die eigene Schulzeit erinnert, benennt sie doch typische Waldorf-Lehrinhalte, die schlimmstenfalls sogar die Demokratie gefährden könnten. Sie setzt daher ihre Hoffnungen auf einen kreativen Sinneswandel in den öffentlichen Schulen, denn Waldorf-Pädagogik sei kaum veränderbar, sofern sie auf Rudolf Steiners Ideen beharre. Und wenn sie diese Basis verlasse, sei es eben keine wirkliche Waldorf-Pädagogik mehr.

Ehemalige Waldorf-Schülerin übt grundsätzliche Kritik an der Waldorf-Pädagogik. Mit dieser knappen Feststellung und mit dem länglichen Untertitel des Buchs ist die Stoßrichtung umrissen. Bettina Schuler: „Der Waldorf-Komplex. Zwischen Mystik und Pädagogik: Die Schattenseiten des anthroposophischen Bildungssystems“ (Droemer Paperback, 218 Seiten, 20 Euro) hält mit den Absichten nicht hinter dem Berg. Die dem Plakativen nicht vollends abgeneigte Autorin (vorheriger Erfolgstitel: „Schlachtfeld Elternabend“) geht zurück auf die weltanschaulichen Herleitungen der anthroposophischen Pädagogik und findet dabei wissenschaftsferne und autoritäre Elemente zuhauf. Obwohl sich Bettina Schuler nicht ungern an die eigene Schulzeit erinnert, benennt sie doch typische Waldorf-Lehrinhalte, die schlimmstenfalls sogar die Demokratie gefährden könnten. Sie setzt daher ihre Hoffnungen auf einen kreativen Sinneswandel in den öffentlichen Schulen, denn Waldorf-Pädagogik sei kaum veränderbar, sofern sie auf Rudolf Steiners Ideen beharre. Und wenn sie diese Basis verlasse, sei es eben keine wirkliche Waldorf-Pädagogik mehr.