Vom 27. bis zum 30. April 2017 wird die deutsche Sektion der internationalen Autorenvereinigung PEN ihre Jahrestagung in Dortmund abhalten. Gleichsam zur Vorbereitung und Einstimmung auf das Ereignis hat unser Gastautor, der Schriftsteller Heinrich Peuckmann (Dortmund/Bergkamen), an verschiedenen Orten die folgende Rede gehalten, in der er darlegt, was der PEN eigentlich ist und will. Peuckmann ist selbst Mitglied des PEN. Wir drucken seine Rede mit geringfügigen Kürzungen ab:

___________________________________________________________

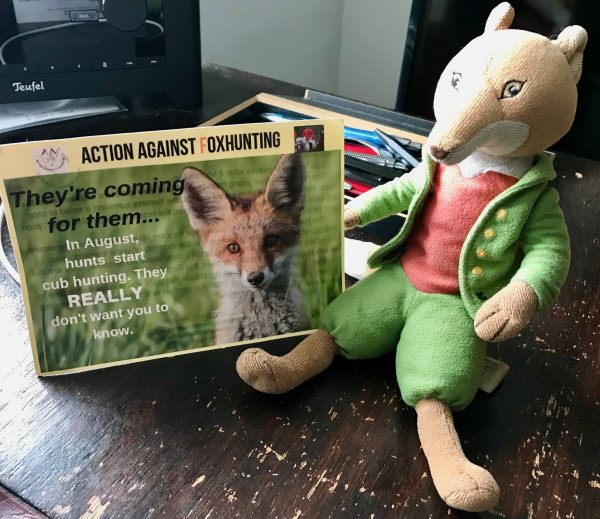

Historischer Moment am 18. November 1948 in Göttingen: Gründung des (west)deutschen PEN. u.a. mit (von links) Hans Henny Jahnn, Friedrich Wolf, Hermann Kasack, Günther Birkenfeld, Axel Eggebrecht, Dolf Sternberger und Erich Kästner. (Quelle: Wikipedia/Bundesarchiv, Bild 183-1984-0424-504, unverändert übernommen) – Link zur Lizenz: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/

Um die Frage zu beantworten, wer oder was der PEN ist, fange ich nicht mit allgemeinen Erklärungen an, sondern wähle einen anderen, anschaulichen Einstieg. Wie wird eigentlich umgegangen mit dem freien Wort in unserer Welt, frage ich mich und damit auch Sie.

Derzeit sind etwa 800 Dichter, Journalisten und zunehmend Blogger in aller Welt mit Verfolgung, Gefängnisstrafe oder Tod bedroht. Und wer jetzt gleich an China denkt und dort den Haupttäter vermutet, denkt zwar an einen Großtäter, das stimmt, aber die Liste wird nicht von China angeführt, sondern von der Türkei.

Selbst in absoluten Zahlen liegt das Land des Herrn Erdogan an der Spitze der Schreckensliste und es gibt doch deutlich weniger Türken als beispielsweise Chinesen auf der Welt. Womit ich für China, ein Land, das ich durch mehrere Lehraufträge an dortigen Unis gut kenne, keine Unschuldserklärung abgeben möchte. Natürlich nicht. Auch Krisenländer in Afrika, Mittelamerika und Asien sind auf dieser Schreckensliste vertreten.

2013 wurden 15 Schriftsteller ihrer Texte wegen getötet, 19 weitere wurden umgebracht, vermutlich ebenfalls, weil sie unbequeme Meinungen vertraten, aber in ihren Fällen lässt sich das Tötungsmotiv nicht eindeutig nachweisen.

Beispiele aus Syrien, Katar, Mexiko und Bangladesch

Wie sieht denn nun Verfolgung von Autoren konkret aus?

Da ist zum Beispiel der syrische Romanautor Fouad Yazij, ein Gegner des Assad-Regimes und ein Christ, der auf diese Weise zwischen alle Fronten geriet. Hier Assads Soldaten, dort der fanatisch islamistische IS. 2014 musste dieses literarische Aushängeschild seines Landes überstürzt aus Syrien fliehen und gelangte nach Kairo, wo er zuerst einmal in einer Garage Unterschlupf fand.

Durch Vermittlung des Goethe-Instituts bekam Fouad Yazij schließlich eine bescheidene Wohnung. Aber er war noch immer völlig mittellos, noch dazu hatte er seine alte Mutter völlig verarmt in Homs zurücklassen müssen. Wenn er Spenden bekam, vom PEN vermittelt oder von der Gießener Gruppe „Gefangenes Wort“, schickte er einen Teil davon an seine Mutter. Über Monate hinweg wurde Fouad mehr schlecht als recht durch Hilfe von außen über Wasser gehalten, zwischendurch war er derart verzweifelt, dass seine Helfer Angst hatten, er könne sich das Leben nehmen.

Schließlich gelang es dem PEN, Fouad in sein „Writers-in-Exile-Programm“ aufzunehmen. Acht Wohnungen hat der PEN in Deutschland in verschiedenen Städten für dieses Programm, dank der Hilfe des Kulturministeriums, zur Verfügung, um dort für ein oder zwei Jahre verfolgte Schriftsteller unterzubringen. Wenigstens für einen kurzen Zeitraum sollen diese Autoren wieder Ruhe haben, um angstfrei zu leben und vor allem um zu arbeiten, also schreiben zu können. Acht von achthundert. Im November 2015 wurde Fouad in dieses Programm aufgenommen, inzwischen ist er sicher in Deutschland angekommen.

Da ist Mohammed al-Adschami aus Katar, dem Land, das im Jahr 2022 eine Fußball-Weltmeisterschaft ausrichten soll. Er hat ein Gedicht geschrieben, das der Emir als Aufruf zum Umsturz wertete. Zu lebenslanger Haft wurde er dafür verurteilt, seit 2012 saß Adschami für vier Jahre im Gefängnis, bis er nach vielen internationalen Protesten, hauptsächlich vom PEN, in diesem Jahr vom Emir begnadigt wurde. Mit den Zeilen „Sie importiert all ihre Sachen aus dem Westen/warum importiert sie nicht Gesetze und Freiheit“ endet sein Gedicht, das ihm diese Strafe einbrachte, denn jeder in Katar wusste, wer mit dem „Sie“ gemeint war. Die Zweitfrau des Emirs nämlich, die sich auf Auslandsfahrten mit ihrem Mann stets luxuriös einzukleiden weiß, die also die Waren des Westens schätzt, aber nicht seine moralischen Werte.

Gefängnis für eineinhalb Gedichtzeilen

Ein Aufruf zum Umsturz soll es also gewesen sein, den Emir auf diesen Widerspruch hinzuweisen und auf diese Anklage steht in Katar eigentlich die Todesstrafe. Lange drohte sie vermutlich, dann wurde Mohammed zu lebenslänglicher Gefängnisstrafe verurteilt. Und lebenslänglich ist in Katar wortwörtlich zu verstehen. Sein ganzes Leben lang sollte Mohammed für dieses eine Gedicht im Gefängnis schmoren, dann wurde er „begnadigt“, zu fünfzehn Jahren Haft. Das bedeutete bei einem Gedicht von 23 Versen ein Jahr Haft für eineinhalb Zeilen. Bis dann die endgültige Begnadigung kam. Gnade wofür? Dafür, dass jemand in einem Gedicht seine Meinung gesagt hat, die noch dazu schwer zu widerlegen ist?

Die mexikanische Journalistin Ana Lilia Pérez hat sich mit der Verstrickung von Mafia und Politik in ihrem Land beschäftigt und ein Buch darüber geschrieben: „Das schwarze Kartell“ heißt es. Unerschrocken hat sie darin aufgezeigt, wie die Korruption vor allem im staatlichen Ölkonzern funktioniert. Danach wurde sie von allen Seiten bedroht, von der Politik und von der Mafia, was in Mexiko mindestens teilweise ein und dasselbe ist.

„Plata o Plomo“ heißt es für die Journalisten in Mexiko, Silber oder Blei. Zu Deutsch: Entweder du lässt dich bestechen oder es fliegen die Kugeln. Ana Lilia ging zum Schluss nur noch mit schusssicherer Weste auf die Straße, mit dem Rücken stets zur Wand, um rechtzeitig sehen zu können, ob sie jemand in sein Blickfeld nahm, bis sie es nicht mehr aushielt und abhaute. Ein Jahr hat sie in Hamburg im „Writers-in-Exile“-Programm des PEN Unterkunft gefunden, eine Frau, deren Mut allen imponierte, die ihr begegneten. Dann entschied sie sich, zurückzukehren nach Mexiko. Was solle sie in Deutschland, sagte sie, sie werde in Mexiko gebraucht, dort sei ihr Engagement wichtig. Es war ein berührender Abschied bei der letzten Begegnung zwischen ihr und den deutschen Schriftstellern, denn niemand sprach aus, was doch alle dachten: Wer weiß, ob wir uns wiedersehen.

„Sie sind gekommen, um dich zu holen“

Der Blogger Ahmed Nadir aus Bangladesch, den ich eine Zeitlang im Auftrage des PEN betreut habe, war dagegen froh, dass er in Deutschland bleiben durfte. Nadir ist Computerspezialist, er hatte eine kleine Firma in Bangladesch und war gerade auf der Cebit in Hannover, als ihn sein Vater anrief und dringend vor einer Rückkehr warnte. „Bleib, wo du bist, Junge, sie sind gekommen, um dich zu holen. Die einen wollen dich einsperren, die anderen umbringen.“

Bei der Suchaktion nach Nadir, um diesen Störenfried endlich zur Strecke zu bringen, haben die Fanatiker dem Vater ein Auge ausgeschlagen. Nadirs Schuld bestand darin, zu Demonstrationen für demokratische Rechte aufgerufen zu haben. Seit ich Nadir betreut habe, kenne ich das deutsche Asylverfahren aus eigener Anschauung. Ich kenne auch seitdem Asylbewerberheime und verschweige den Namen der abgelegenen Stadt, in der Nadir untergekommen ist und sich monatelang gelangweilt hat, denn sie hat sich bemüht, diese Stadt, sie konnte wohl nicht anders. Es war ein uraltes Bürogebäude mit nackten Betonwänden, Eisenbetten darin, immerhin auch mit einem Fernseher.

Die Idee, Nadir mit einem zweiten Asylbewerber aus Bangladesch auf ein Zimmer zu legen, liegt nahe, sie war aber völlig falsch. Nadir ist nämlich Atheist, der andere aber war ein frommer Moslem, der jeden Tag fünfmal in Richtung Mekka betete, und Nadir wusste, wenn der andere von seiner Einstellung erfährt, ist sein Leben in Gefahr, vor allem nachts, wenn er schläft und damit wehrlos ist. Der andere hat es natürlich doch gemerkt, er hat aber nicht Nadir angefallen, sondern das Mobiliar im Zimmer in seiner Panik und Hilflosigkeit kurz und klein geschlagen. Nach monatelangem Warten, nach mehrfachem Drängen des PEN und zweier Bundestagsabgeordneter kam es schließlich zur Verhandlung und Nadir wurde Asyl gewährt. Er hat seither im Rheinland Kontakte gefunden, aber all das ist nichts im Vergleich zum Verlust von Familie, Freunden und Heimat eben.

Inzwischen sind zwei andere Blogger, Freunde oder Bekannte von Nadir, in Bangladesh brutal mit Macheten ermordet worden, weil sie atheistisch dachten.

In diese Reihe passt das Schicksal des saudi-arabischen Bloggers Raif Badawi, inzwischen Ehrenmitglied des deutschen PEN, der für seinen liberalen, antifundamentalistischen Blog zu tausend Stockschlägen verurteilt wurde, die in 20 Wochen, jeweils an einem Freitag, verabreicht werden sollen. Jeden Freitag fünfzig Schläge, eine Strafe, die mittelalterlich zu nennen ich mich scheue. Das Mittelalter hatte freiere Phasen. Der Aufschrei der Empörung in der Welt war groß, beeindruckte die dortige Regierung aber nicht. Nach Saudi-Arabien geht übrigens ein Großteil deutscher Rüstungsexporte, aber das ist dann wohl eine andere Sache, oder?

Diktatoren fürchten das freie Wort

Das freie Wort, wie wird es doch misshandelt in der Welt! Von allen Künstlern, so unsere Erfahrung, sind es zuerst die Schriftsteller, die verfolgt werden, weil ihr Arbeitsmaterial, das Wort nämlich, untrennbar mit Inhalten verbunden ist. Und Inhalte können, wenn sie die Realität schildern, störend sein, für manche Machthaber auch gefährlich.

Dazu fällt mir ein Bezug zur Bibel ein. Gott spricht im Schöpfungsbericht ein Wort nach dem anderen aus und eine ganze Welt entsteht. Auch durch Schriftsteller können, wenn wir Worte schreiben, Welten entstehen, Gedankenwelten nämlich, die aber nicht Gedanken bleiben müssen, sondern zu neuen Realitäten führen können. In Diktaturen sind das oft genug Gegenwelten, die die Unterdrücker um ihre Macht fürchten lassen und zur Verfolgung jener anstacheln, die doch nur von dem Gebrauch machen, was ihnen zusteht: von dem Menschenrecht auf freie Meinung. In Deutschland, das sei hinzufügt, wird das freie Wort nicht unterdrückt. Hier wird es abgehört.

Und frei macht das Wort auch nach der Bibel, zweiter Bezug zu unserem Glauben, denn die Sprachverwirrung beim Turmbau zu Babel ist doch, wenn man es genau liest, keine Bestrafung, sondern sie befreit. Befreit von Hybris, von dem Wahnsinn, einen Turm hoch bis zum Himmel zu bauen. Durch Sprache wird der Mensch davon befreit und vielfältig soll sie auch sein, sagt die Bibel.

Wenn nun Schriftsteller so zahlreich verfolgt werden, ist es gut, dass sie eine Organisation haben, die ein Anwalt an ihrer Seite ist. Die ihnen direkt helfen kann, mindestens so, dass die Verfolgung öffentlich wird. Das ist schon einiges, denn wie alle Verbrecher scheuen auch Diktatoren das Licht der Öffentlichkeit. Hier liegt nun eine der wichtigen Aufgaben des PEN, ein Großteil unserer Arbeit beschäftigt sich damit.

Was bedeutet nun das Wort „PEN“? Es ist, wie leicht zu vermuten, eine Abkürzung aus dem Englischen und steht für Poet, Essayist und Novelist. Der Poet ist der Lyriker, der Essayist der Journalist oder Sachbuchautor, heute zunehmend auch der Blogger, der Novelist der Romanautor. Zusammen ergibt es das Wort PEN, das für Feder steht, obwohl wir alle nicht mehr mit der Gänsefeder schreiben wie unsere berühmten Vorgänger, sondern mit dem Computer.

140 PEN-Zentren in 101 Ländern

140 PEN-Zentren gibt es in 101 Ländern. Der deutsche PEN-Club, wie man das früher nannte, hat etwa 800 Mitglieder. Man kann in den PEN nicht eintreten, sondern man wird hineingewählt, was immer auch für den jeweiligen Autor eine Auszeichnung ist. Zwei Bürgen müssen bei der Jahrestagung einen schriftlichen Antrag einreichen, warum sie diesen oder jenen Autor (oder Autorin) als Mitglied vorschlagen, sie müssen diese Begründung vor den Tagungsteilnehmern vorlesen und dann kommt alles darauf an, ob dies Mehrheit der Teilnehmer überzeugt oder nicht.

Screenshot der Internetseite des deutschen PEN.

Das ist ein wichtiger Unterschied zum Verband deutscher Schriftsteller (VS), der sich mehr um Tariffragen kümmert, um Musterverträge zwischen Verlag und Autor zum Beispiel. Beim Schriftstellerverband kann man selber beantragen, aufgenommen zu werden. In der Regel reicht es, wenn man ein Buch veröffentlicht hat. Die meisten PEN-Autoren sind, genau wie ich, auch Mitglied im Schriftstellerverband, beide Verbände arbeiten gut zusammen.

Es ist kein Zufall, dass der Name aus einer englischen Abkürzung besteht, denn gegründet wurde der PEN 1921 in England, und zwar auf typisch englische Weise, nämlich bei einem Dinner. Am 5. Oktober 1921 lud die Schriftstellerin Catherine Amy Dawson-Scott ihre Schriftstellerfreunde zu sich ein (darunter die späteren Literatur-Nobelpreisträger George Bernhard Shaw und John Galsworthy) und wollte den „To-Morrow-Club“ gründen, den Vorläufer des PEN.

Hintergrund war das schreckliche Erlebnis des Ersten Weltkriegs, Dawson-Scott wollte, dass sich solch ein Verein auch in anderen Ländern gründete, um auf diese Weise beizutragen zur Völkerverständigung, damit es nie wieder Krieg gibt. Warum sollten bei diesem großen Unternehmen nicht die Schriftsteller vorangehen, hat sie gedacht. Tatsächlich gab es beim ersten internationalen PEN-Kongress 1923 schon 11 PEN-Zentren in verschiedenen Ländern.

John Galsworthy als erster Präsident

Erster Präsident des nun internationalen PEN wurde John Galsworthy, auch ein Nobelpreisträger, der berühmt geworden ist für seine Romanreihe „Die Forsyte Saga“. Ich selbst habe in meiner Schulzeit die längere Erzählung „The man, who kept his form“ gelesen, frei übersetzt: Der Mann, der sich selbst treu blieb. Es ist die Geschichte eines Unangepassten, der seinen – freilich etwas konservativen – moralischen Grundsätzen folgt, selbst wenn er dafür Nachteile in Kauf nehmen muss. Sie hat mir gefallen, diese Geschichte und ist mir als ein Hinweis für das eigene Leben im Gedächtnis geblieben: Versuche auch du, deinen Grundsätzen treu zu bleiben! Insofern, denke ich, ist Galsworthy ein guter erster PEN-Präsident gewesen.

Trotz der schnellen Gründungen von Zentren in aller Welt ist der PEN am Anfang doch ein wenig dem Charakter eines Dinnertreffens oder einer Teestunde treu geblieben, denn nach dem Willen von Dawson-Scott sollte es keine politische Autorenvereinigung sein. Völkerverständigung, Freundschaften über die Grenzen hinaus, das ja, aber politisch sollte der PEN sich nicht äußern. Dies ist eine Einstellung zur Literatur, die einem immer wieder begegnet, bis heute. Wie kann man so etwas Schönes wie die Poesie mit der schnöden, hässlichen Politik vermengen? Ich höre das immer wieder, wenn ich einen zeitkritischen Roman veröffentlicht habe, denn ich bin in diesem Punkt ganz anderer Meinung.

Der PEN war in seiner Anfangszeit in diesem Punkt ja auch widersprüchlich. Was ist denn Völkerverständigung anderes als gelungene, geradezu wünschenswerte Politik? Auch ein Satz in der Charta, dem Grundgesetz des PEN, ist hochpolitisch: „Sie (die PEN-Mitglieder) verpflichten sich, für die Bekämpfung von Rassen-, Klassen- und Völkerhass und für die Hochhaltung des Ideals einer in Frieden lebenden Menschheit mit äußerster Kraft zu wirken.“

Das soll unpolitisch sein? Hochpolitisch ist das, geradezu brisant angesichts der Zustände in unserer Welt.

Als Ernst Toller 1933 das Wort ergriff

Spätestens ab 1933 ließ sich die feine, etwas vornehme Zurückhaltung in Sachen Politik für den PEN nicht mehr durchhalten. Da hatten in Deutschland die Nazis die Macht übernommen und hatten alle ihre Kritiker – Sozialdemokraten, Kommunisten, kritische Christen und nicht zuletzt unbequeme Schriftsteller – ins KZ geworfen, gefoltert, manche auch getötet oder ihnen die deutsche Staatsbürgerschaft entzogen und sie so ins Exil gezwungen, u.a. den damaligen deutschen PEN-Präsidenten Alfred Kerr, der bekannteste Literaturkritiker seiner Zeit, der jüdischer Abstammung war.

1933 veranstalteten die Nazis einen Tiefpunkt an Kulturlosigkeit, die Bücherverbrennung. Auf dem Berliner Opernplatz ließen sie all jene Bücher verbrennen, die sie für undeutsch hielten. Es waren die Werke fast aller bekannten deutschen Autoren, so dass man mit Fug und Recht behaupten kann, dass das deutsche Geistesleben verbrannt werden sollte. Heute findet man an der Stelle, wo der Scheiterhaufen stand, ein ebenso einfaches wie überzeugendes Denkmal. Eine Glasplatte ist dort in den Boden eingelassen worden und wenn man hindurchschaut, sieht man unten einen völlig sterilen Raum mit weißen, leeren Bücherregalen.

Was bleibt also übrig, wenn die Kultur vernichtet ist? Leere bleibt übrig, Sterilität und geistige Ödnis. Es erfüllte sich in der Folgezeit, was der großartige Dichter Heinrich Heine knapp hundert Jahre vorher prognostiziert hatte: Wer Bücher verbrennt, der verbrennt auch Menschen. Weiß Gott, das haben sie getan, die Nazis. Millionenfach.

Die Bücher des sozialistischen Schriftstellers Oskar Maria Graf wurden nicht verbrannt, einige wurden von den Nazis sogar empfohlen. Graf floh aus diesem Nazi-Kerker und schrieb einen bewegenden Aufruf, in dem er sich über diese Behandlung durch die Nazis beklagte:

„Nach meinem ganzen Leben und nach meinem ganzen Schreiben habe ich das Recht, zu verlangen, dass meine Bücher der reinen Flamme des Scheiterhaufens überantwortet werden und nicht in die blutigen Hände und die verdorbenen Hirne der braunen Mordbande gelangen.“ Was für eine großartige Haltung eines Schriftstellers!

Und der PEN? Den hatten sich Nazi-Schriftsteller unter den Nagel gerissen. Ja, das gab es leider auch, Schriftsteller, die ihr Wirken in den Dienst einer Verbrecherideologie gestellt haben. Klar, wenn die Großen vertrieben werden, können sich die Mickerlinge aus dem vierten oder fünften Glied ins Licht drängen. Ich habe die Namen mal nachgeschlagen, die nach Hitlers Machtergreifung das Präsidium des PEN bildeten, sie sind, bis auf Hanns Johst, der Romane und Theaterstücke schrieb, völlig unbekannt. Unbedeutend sowieso.

Bei der Tagung des internationalen PEN in Dubrovnik im Mai 1933 tauchte diese Delegation dann auf und wollte nicht, dass über Politik geredet wurde, natürlich nicht, weil sie ja Angst haben musste, dann wegen der Verfolgung und Folterung von Schriftstellern am Pranger zu stehen. Das aber verhinderte der damalige PEN-Präsident H.G Wells („Krieg der Welten“), der Ernst Toller das Wort erteilte, einem bekannten deutschen Schriftsteller, dem die Nazis die deutsche Staatsangehörigkeit aberkannt hatten und der nun im Exil lebte.

Toller klagte in einer flammenden Rede nicht das deutsche Volk an, sondern diejenigen, die es in eine Diktatur gezwungen hatten und die nun alle Andersdenkenden verfolgten, folterten und töteten. Und dann nannte er all die Namen der Schriftsteller und Maler, die die Nazis eingesperrt oder getötet hatten. Er bekam viel Applaus für diese mutige Rede, der Nazivorstand des PEN verließ empört die Tagung und isolierte sich damit selbst.

Nach 1945 spaltete sich der deutsche PEN

Fortan gab es kein PEN-Zentrum mehr in Deutschland, aber einen Exil-PEN mit Sitz in London, in dem die meisten Schriftsteller von Rang und Namen Mitglied waren, denn sie alle mussten ja aus Nazideutschland fliehen. Einer gehörte aber nicht dazu, der bekannte Autor Erich Kästner („Emil und die Detektive“, „Das doppelte Lottchen“), der das Kunststück fertig brachte, die Nazizeit in Deutschland zu verbringen, in innerer Emigration, ohne sich den Nazis anzudienen. Er hatte sogar der Bücherverbrennung in Berlin als Zuschauer beigewohnt und erleben müssen, wie auch seine Bücher verbrannt wurden. Eine Frau hat ihn dabei sogar entdeckt und erschreckt gerufen: „Aber da ist ja der Kästner!“ Zum Glück hat es keiner von den Nazis gehört. Kästner wurde nach dem Krieg einer der prägenden PEN-Präsidenten.

Den Exil-PEN, dies nebenbei, gibt es bis heute, obwohl eigentlich keine Veranlassung mehr dafür besteht. Wir arbeiten gut mit ihm zusammen, aber warum er nicht zu uns übertritt, weiß ich nicht.

Nach dem Krieg machte der PEN die deutsche Spaltung mit. Trotz anfänglicher Bemühungen, sich nicht zu trennen, entstand ein DDR-PEN, genannt PEN Ost, und ein West-PEN. Intensive Kontakte zwischen beiden Verbänden gab es nicht. Also war Deutschland auch im Literaturbetrieb gespalten. Und wer nun glaubt, dass sich nach der Wende die beiden Verbände schnell und vor allem erfreut zusammengefunden haben, der täuscht sich gewaltig.

Die Vereinigung der beiden Länder verlief durch den „Anschluss“ der DDR an die Bundesrepublik, denn das war es ja, vergleichsweise schnell: Die Schriftsteller aber wollten erst mal, wie das ihre Eigenschaft ist, diskutieren. Wie habt ihr euch in der Zeit der Trennung verhalten, welches Erbe bringt ihr ein in unseren Verband und vor allem: Ich will nicht neben einem Stasispitzel bei den Jahrestagungen unseres PEN sitzen! Und Stasispitzel, meinten viele Westler, waren die anderen doch meistens.

Doch Vorsicht! Fritz Rudolf Fries zum Beispiel, ein guter DDR-Autor, war IM bei der Stasi, aber warum? Hauptsächlich, weil ihn die Stasi in der Hand hatte. Seine Tochter war nämlich krank. Medizin, die ihr half, gab es nur im Westen. Die Stasi besorgte ihm die Medizin und half damit seiner Tochter, aber dafür wollte sie eben Informationen haben… Fritz Rudolf Fries hat übrigens hauptsächlich Allgemeinplätze ausgeplaudert, nichts, das anderen hätte Schaden zufügen können. Trotzdem, er hat unter dieser Last, als alles rauskam, schwer gelitten und ist aus allen Autorenverbänden, auch aus dem PEN, in dessen Präsidium Ost er mal gewählt worden war, ausgetreten.

„Wessi“ oder „Ossi“ – heute ist es egal

Es gab Kämpfe, die den PEN fast zerrissen hätten und es dauerte Jahre, bis der PEN unter der behutsamen Führung des damaligen PEN-Präsidenten Christoph Hein, ein „DDR-Autor“, der heute Ehrenpräsident ist, doch zusammengeführt wurde.

Heute spielen die alten Kämpfe keine Rolle mehr und nach der letzten Wahl ins Präsidium, die in Magdeburg, also einer Stadt im Osten stattfand, haben wir im Nachhinein erschreckt festgestellt, dass gar kein „Ossi“ mehr im Präsidium ist, bis sich der Kassierer, mein Freund Matthias Biskupek meldete und sagte: Ich bin doch ein Ossi. Und der Ehrenpräsident Christoph Hein ist es auch.

Eigentlich ist es nicht schlecht, dass der Gedanke Ost – West bei der Wahl überhaupt keine Rolle gespielt hatte, denn das ist ein Zeichen von Normalisierung. Und wenn bei der nächsten Wahl fünf „Ossis“ gewählt werden und uns das auch erst lange nach der Wahl auffällt, ist das ein ebenso gutes Zeichen.

Die Vereinigung war also ein schwieriger Prozess und es ist gut, dass sie geklappt hat, denn nun folgt der PEN wieder mit Macht seinen Zielen aus der Charta und er ist dabei im kulturellen und gesellschaftlichen Leben, wie ich das liebe und wie sich das für Schriftsteller meiner Meinung nach gehört, ein Störfaktor. Denn jene, die gegen die wichtigsten Ziele des PEN, nämlich den Kampf gegen Völker- und Rassenhass, verstoßen, die also Hass verbreiten und damit Kriege rechtfertigen, und die das freie Wort unterdrücken wollen, sollen uns als ihre Gegner verstehen. Als ihre erbitterten Gegner!

Was macht nun der deutsche PEN?

Viermal im Jahr kommt das Präsidium in verschiedenen Städten zusammen und plant die Aktionen. Einmal im Jahr treffen wir uns zu einer großen Jahrestagung, dann können alle kommen, die PEN-Mitglieder sind. In der Regel sind das 150 Schriftsteller, was bei diesen ausgeprägten Einzelgängern schon eine stattliche Anzahl ist.

Zuflucht in acht deutschen Wohnungen

Acht Wohnungen, in Berlin, Darmstadt, München und Hamburg hat der deutsche PEN zur Verfügung, um dort verfolgte Schriftsteller unterzubringen, das ist einmalig innerhalb des internationalen PEN. Wir entscheiden darüber, wen wir für ein oder zwei Jahre aufnehmen und wer hier bei uns wieder unbedroht wohnen und schreiben darf. Natürlich bekommen diese Autoren auch monatlich Geld zum Überleben.

Das Geld für Stipendien und Wohnung bekommt der PEN vor allem vom Ministerium für Kultur, also von der Bundesregierung, dazu gibt es die Städte, die Wohnungen zur Verfügung stellen. Es löst nicht das Problem der Verfolgung von Schriftstellern, aber es lindert sie wenigstens für ein paar von ihnen. Trotzdem, einfach ist das Leben auch für diese acht Autoren nicht bei uns. Sie kommen doch nach jahrelanger Verfolgung oder Haft traumatisiert zu uns, einige sind krank. Sie alle müssen erst mal Schritt für Schritt ins Leben zurückfinden, noch dazu in einem fremden Land. Wie mache ich das mit dem Arztbesuch, wo muss ich Anträge für dieses oder jenes stellen? Einige müssen fast wortwörtlich an die Hand genommen und ins Leben geführt werden.

Dauernd veröffentlichen wir, in welchen Ländern wieder welche Schriftsteller eingesperrt werden oder mit dem Tode bedroht sind. Manchmal hilft es etwas, manchmal erst einmal nicht, dann aber plötzlich doch nach ein paar Jahren. Nach quälenden Jahren in schrecklichen Gefängnissen.

Wir sind aber auch hier im Lande aktiv. Die schrecklichen Todesfälle im Mittelmeer haben den deutschen PEN zu einem Aufruf veranlasst, der eine menschenwürdige Behandlung von Flüchtlingen verlangt. „Schutz in Europa“ heißt der Aufruf, den über tausend Schriftsteller unterzeichnet haben, und den wir in Berlin dem Staatssekretär im Innenministerium übergeben haben, der sich dadurch angegriffen fühlte und nicht besonders freundlich benahm. Wir haben ihn auch in Brüssel an den EU-Parlamentspräsidenten Martin Schulz überreicht, der sehr froh über diese Initiative war und den PEN-Präsidenten, im Moment ist das Josef Haslinger, erfreut empfing. Schulz ist ein Freund der Bücher und damit der Schriftsteller. Er war früher Buchhändler.

Wo immer es Ansätze von Zensur, aber auch Einschnitte in Kulturprogramme gibt, erhebt der PEN seine Stimme. Das Wort muss frei bleiben und es darf auch nicht durch finanzielle Einschränkungen beschnitten werden.

Gegen die Gratismentalität

Im Moment haben wir viel mit Abwehrkämpfen zu tun und kämpfen zum Beispiel gegen die Gratismentalität im Internet, die vor allem durch eine Partei propagiert wird, die für dieses Programm den richtigen Namen trägt und die nun, dazu muss man kein Wahrsager sein, wieder verschwinden wird. Piraten heißt sie und was Piraten tun, wissen wir ja alle. Vielleicht haben sie auch hier ein paar Sympathisanten, denen ich eines zu bedenken geben möchte. Das Internet ist nichts anderes als eine technische Möglichkeit, die erst einmal leer ist. Gefüllt wird sie durch die Geistesleistung von Menschen, durch Musiker, Schriftsteller, Journalisten, die von ihrer Arbeit leben müssen. Deren Produkte kostenlos anzubieten, heißt, sie zu enteignen.

Das sollte man mal mit materiellen Werten tun wollen. Zehn Jahre nach Tod des Firmenchefs geht seine Firma in Gemeineigentum über, das wäre eine vergleichbare Forderung. Den Aufschrei möchte ich mal hören. Aber mit Geistesarbeitern glaubt man, es machen zu können. Nein, alles was in Online-Zeitungen, in kopierten Internetbüchern, an Musik erscheint, muss bezahlt werden, sonst können viele Journalisten, Schriftsteller oder Musiker nicht mehr arbeiten und wir würden geistig ausdünnen.

Kürzlich wollte jemand E-Books, nachdem er sie gelesen hatte, in einem Internet-Antiquariat verkaufen. E-Books veralten aber nicht in ihrem Material, sie bleiben, was sie schon beim Kauf sind. Ein Gericht hat diesen Versuch untersagt. Andernfalls könnten meine Verlage gar keine Bücher mehr produzieren. Es reicht ja, wenn sie ein E-Book herstellen, das dann, was ja auch geschieht, zig mal kopiert wird und dann auch noch im Antiquariat verkauft wird. Wie soll ein Verlag davon leben? Das geht nicht, also würde es ihn nicht mehr geben, also würde er meine Bücher nicht mehr drucken und auch nicht die meiner Autorenkollegen. Also könnten wir nichts mehr veröffentlichen. Eine geistig-literarische Verarmung wäre die Folge.

Wir kämpfen gegen TTIP, das große Handelsabkommen zwischen Europa und Nordamerika, dessen Vertragstext so geheim ist, das ihn nicht mal Politiker lesen dürfen. Wer hat in dieser Welt eigentlich das Sagen? Die gewählten Politiker oder die Großkapitalisten?

Buchpreisbindung beibehalten

Schriftsteller sind vor allem dagegen, weil dann die Buchpreisbindung aufgehoben würde. Anbieter wie Amazon würden Bücher zu Billigpreisen verkaufen, kaum jemand ginge noch in die Buchhandlungen, von denen wir in Deutschland noch etwa 5000 haben, eine gut geordnete Szene also, die dann zu wenig zum Überleben verdienen und folglich verschwinden würde. Und mit ihnen unsere Bücher, vor allem jene, die nicht in den Bestsellerlisten stehen, die aber informierte Buchhändler trotzdem auf Vorrat halten und empfehlen.

Über 500 Schriftsteller haben einen Protestaufruf unterschrieben und sich darin verbeten, dass die NSA in Deutschland alles und jeden abhört. Der PEN war maßgeblich daran beteiligt. 500 Schriftsteller, darunter alle bekannten, Juli Zeh hat diesen Aufruf im Bundeskanzleramt übergeben. Geschehen ist daraufhin…nichts. Die Bundeskanzlerin hat den Schriftstellern nicht einmal geantwortet.

Natürlich organisiert der PEN auch literarische Veranstaltungen, denn wir sind ja dem Wort ganz allgemein verpflichtet, nicht nur dem verfolgten, sondern auch der Schönheit der Sprache. Sich mit Literatur zu beschäftigen, mit wichtigen, auch unbequemen Inhalten, mit schön gebauten Sätzen, mit anregenden Sprachbildern und Metaphern, das ist doch etwas gerade in einer Zeit des Überschwalls von Wörtern und Sätzen, oft ohne oder mit wenig Inhalt. Auch darauf möchte der PEN hinweisen.

Lesungen und Diskussionen

Lesungen mit unseren Stipendiaten finden in Literaturhäusern statt, große Diskussionsveranstaltungen zu wichtigen literarischen Themen werden durchgeführt, bei der letzten Jahrestagung zum Beispiel zu der Frage, ob der Blasphemieparagraph aus dem Gesetzbuch gestrichen werden soll. Jener Paragraph also, der angebliche oder wirkliche Gotteslästerung unter Strafe stellt. Es ist eine Diskussion in der Folge des schrecklichen Attentats auf die französische Satirezeitschrift Charlie Hebdo. Bei der nächsten Jahrestagung in Dortmund wird eine Lesung „Der Klang der Sprache“ heißen. Drei Autoren sollen lesen, es soll einfach um die Schönheit von Sprache gehen.

Einmal im Jahr verleiht der PEN den Hermann-Kesten-Preis an eine Person oder Organisation, die sich gegen Menschenrechtsverletzungen engagiert. Zur Hälfte gibt der PEN das Preisgeld, zur anderen Hälfte das Land Hessen. In diesem Jahr werden diesen Preis Can Dündar und Erdem Gül bekommen, zwei mutige türkische Journalisten, die aufgedeckt haben, dass die türkische Armee Waffen an den IS liefert, an den IS, der damit die kurdische PKK bekämpfen kann. Die Kurden sind für Erdogan wohl der schlimmere Feind als der IS. Natürlich wurden die beiden zu hohen Gefängnisstrafen verurteilt, Dündar konnte aber, bevor eine Revisionsverhandlung vor Gericht stattfand, ausreisen und befindet sich in Deutschland. Dafür hat die Türkei seiner Frau den Pass entzogen und die Ausreise verweigert. Sippenhaft, um ein Faustpfand gegen Dündar in der Hand zu haben!

Es sind also viele Initiativen, die der PEN rund um das geschriebene, das literarische Wort ergreift, denn ja, wir müssen uns wehren. Dauernd gilt es, Gefahren abzuwehren, denn was macht die Welt für die Herrschenden bequemer als das freie Wort mundtot zu machen?

Nachts um 1 Uhr im Ratskeller

Aber all dies macht immer noch nicht den PEN aus, denn es gibt noch ein kleines, schönes Nebenergebnis. Wir sind doch alle, ich sagte es schon, Einzelgänger, die ihre Zeit allein für sich im Zimmer vor dem Computer verbringen, um den neuen Roman, den nächsten Gedichtband fertig zu stellen. Aber wir haben auch gerne Kontakt zu Menschen, weil wir gerne lachen, gerne Anekdoten erzählen. Wir suchen den Meinungsaustausch, der auch ein paar Tipps und Ideen für Projekte mit sich bringt. Und dazu taugen unsere Jahrestreffs.

Die Sitzungen, die heftigen Diskussionen im Plenum, die Veranstaltungen an den Abenden, das alles ist nur der eine Teil. Der andere besteht darin, dass wir uns zu kleinen, oft zufälligen Gruppen zusammenfinden, dass wir ein Bier miteinander trinken, über Gott und die Welt reden, uns dabei kennenlernen und – das nächste Nebenprodukt – so manches Projekt aushecken. Ja, das haben wir auch nötig.

Bei der letzten Jahrestagung in Magdeburg, als wir uns in einer großen Runde im Ratskeller zusammengefunden hatten, fragte ich den Wirt: Warum machen Sie denn plötzlich überall das Licht aus? Er antwortete: Wir schließen immer um ein Uhr nachts.

Da haben wir alle auf die Uhr geschaut und tatsächlich, es war Viertel nach eins. Wir hatten uns wunderbar festgequatscht und jeder von uns hatte einen oder zwei Kollegen neu kennengelernt. Irgendwo, bei einer Gelegenheit, an die wir jetzt noch nicht denken, wird das eine Rolle spielen.

Auch deshalb bin ich gerne im PEN. Wir sind Störenfriede, wir sind unbequem, wir sind politisch, wir lieben schöne Literatur. Das ist gut so. Aber daneben lerne ich immer auch ein paar Schriftsteller kennen, deren Bücher ich mag und mit denen ich nach einer langen Nacht plötzlich befreundet bin. Das ist nicht nur einfach gut so, das ist bestens.