Ein Kapitel Foto-Geschichte: Bilder aus der Sammlung Ernst Scheidegger im Museum Folkwang

Der Blick eines Top-Fotografen: Henri Cartier-Bresson nahm dieses Motiv bei der Feuerbestattung Mahatma Gandhis 1948 auf. © Henri Cartier-Bresson / MagnumPhotos / Agentur Focus.

Das Folkwang Museum Essen zeigt seit heute eine Ausstellung mit rund 60 Fotografien aus der Sammlung des Zürcher Fotografen Ernst Scheidegger. Sie stammen aus einem Ankauf, den das Museum mit Unterstützung der Krupp-Jubiläums-Stiftung in diesem Jahr tätigen konnte. Anlass ist der 90. Geburtstag des Bildjournalisten und Künstlerfotografen am Samstag, 30. November.

Das Konvolut von Fotos, das nun zum großen Teil in der Sonderausstellung im Folkwang Museum zu sehen ist, stammt aus einer Schachtel, die Scheidegger jahrzehntelang verwahrt hatte. Darin sammelte er lose Abzüge, die er als junger Fotograf mit berühmten Kollegen tauschte. So erhielt er Bilder von Robert Capa, Henri Cartier-Bresson, Ernst Haas oder David Seymour. Im Januar 2013 öffnete er die Schachtel mit den Bildern seiner Freunde für Tobia Bezzola, den Direktor des Folkwang Museums. Zu den 86 angekauften Fotografien schenkte Scheidegger dem Folkwang Museum noch 25 eigene Bilder aus Burma.

Die wertvollen Vintage-Prints entstanden damals als Tauschobjekte unter Freunden – daher rührt auch der Titel der Ausstellung: „Bilder unter Freunden“. Unter ihnen finden sich Ikonen der Fotogeschichte wie Capas umstrittenes Bild „Fallender Soldat“, aber auch Reportagefotos etwa aus dem Japanisch-Chinesischen Krieg. Werner Bischof, Ernst Haas oder George Rodger spannen mit ihren Arbeiten ein weites Panorama der frühen Nachkriegsfotografie, etwa mit Aufnahmen aus dem Sudan oder dem Wien der vierziger Jahre. Von Henri Cartier-Bresson hängt unter anderem eine bestechend eingefangene Szene von der Verbrennung des Leichnams von Mahatma Gandhi 1948 in der Schau.

Sogar ein Motiv aus Essen ist unter den Bildern: Entstanden 1951, zeigt es einen Arbeiter an einer Mauer mit einer politischen Parole. Im Titel wird vermerkt, der Mann sei Mitglied einer Nazi-Jugendorganisation gewesen. Die Fotos sind teils im Pressebildformat 18×24, teils in größeren Formaten für Ausstellungszwecke abgezogen. Die Präsentation versteckt den Werkstattcharakter der ausgezeichnet erhaltenen Abzüge nicht hinter Passepartouts, sondern zeigt die Bilder in ihrem ursprünglichen Zustand, manche mit breiten unbelichteten Randstreifen.

Vielseitig tätiger Fotokünstler

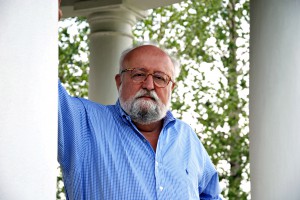

EIn Foto von Ernst Scheidegger selbst, aufgenommen bei einem Initiationsfest in Burma. Es gehört zu den 25 Bildern, die der Fotograf dem Folkwang Museum Essen schenkte. © Fondation Ernst Scheidegger Archiv

Der aus Rorschach am Bodensee stammende Scheidegger hat ein Kapitel Fotogeschichte geschrieben. Einem Studium der Fotografie bei Hans Finsler an der Kunstgewerbeschule Zürich folgten Assistenzen bei Werner Bischof und Max Bill. Zwischen 1949 und 1952 verantwortete Scheidegger im Rahmen des Marshallplanes fünf internationale Foto-Ausstellungen. Vielfältig waren die Bereiche, in denen Scheidegger tätig war: Er fotografierte für die Agentur Magnum Photos, war 1959/60 Dozent an der Hochschule für Gestaltung in Ulm, verantwortete als Bildredakteur von 1960 bis 1988 die Wochenendbeilage der Neuen Zürcher Zeitung, für die er rund 200 Bildreportagen erstellte. Außerdem war Scheidegger auch als freier Filmregisseur, Verleger und Galerist tätig.

Ernst Scheideggers Archiv umfasst rund 80.000 Negative und 50.000 Diapositive, dazu Filme über Künstler und Reisereportagen. Seit 2011 pflegt die „Stiftung Ernst-Scheidegger-Archiv“ den von der Neuen Zürcher übernommenen Archivbestand, inventarisiert und digitalisiert die Bilder. 2013 erschien im Verlag Scheidegger & Spiess eine Neuausgabe des Buchs „Alberto Giacometti. Spuren einer Freundschaft“ mit rund 30 bisher unveröffentlichten Farbfotografien. Scheidegger hatte Giacometti schon als junger Mann kennengelernt und 1964 bis 1966 einen preisgekrönten Film über den Künstler gedreht.

Die Ausstellung „Bilder unter Freunden – die Sammlung Ernst Scheidegger“ im Folkwang Museum Essen wird bis 16. Februar 2014 gezeigt. An den vier Adventswochenenden ist der Eintritt in das Museum frei. Geöffnet ist das Folkwang an diesen Tagen von 10 bis 18 Uhr.