Ganz kultiviert: Auf ein gutes neues Jahr!

Gediegenes Handwerk gehört zur gediegenen Kultur: Schaufensterblick in eine Dortmunder Geigenbauer-Werkstatt. (Foto: Bernd Berke)

Gediegenes Handwerk gehört zur gediegenen Kultur: Schaufensterblick in eine Dortmunder Geigenbauer-Werkstatt. (Foto: Bernd Berke)

Nun hat das Schauspiel Bochum also sein erstes Skandälchen. Nach kraftvollem Aufbruch unter dem neuen Intendanten Johan Simons, in Form einer hochintellektuellen, bildmächtigen, exzellent gespielten „Jüdin von Toledo“ (Feuchtwanger) oder der auf ein Zweipersonenscharmützel zentrierten „Penthesilea“ (Kleist), schleicht plötzlich ein Stück herbei, das von Lust und Laster und Gottlosigkeit redet. Dabei klingt der Titel recht harmlos: „Die Philosophie im Boudoir“.

Doch hier geht’s um einen Stoff des Marquis de Sade, des selbsternannten Propheten sexueller Ausschweifungen, eines Libertin im Gefolge der französischen Revolution, dessen Fantasie manche Grenze überschritten hat. Und dann wird das Ganze, in Bochums großem Haus, auch noch von Herbert Fritsch inszeniert, dem Propagandisten des choreographischen Rausches, des Hyperventilierens, des kindlich-kindischen Umhertollens, des ungehinderten Tobens. Also verließen zur Premiere die Gäste scharenweise den Saal, knallten Türen und echauffierten sich – so zumindest ist es Teilen der Presse zu entnehmen.

Penetrant unkeusches Sinnieren über Körperöffnungen

Solcherart lautstarkes Aufbegehren hat indes schon oft genug zu einem „succès de scandale“ geführt, zum aus dem Eklat gewachsenen Erfolg. Hinzu kommt, dass Fritsch mit seiner in Berlin längst Kult gewordenen Produktion „Murmel, Murmel“ auch in Bochum punktete; viele Vorstellungen sind ausverkauft.

Doch bei de Sade liegen die Dinge offenbar anders. Die inflationäre Nutzung des F-Wortes, das penetrant unkeusche Sinnieren über Körperöffnungen, das Beschreiben von Stellungsanordnungen und zügellosen Handlungen haben manchen Theaterbesucher hinausgetrieben. Da nutzte auch die beste philosophische Herleitung nichts – so verstandene allumfassende Aufklärung überschritt wohl jede Vernunftgrenze. Die Folge: Karten fürs „Boudoir“ gibt es noch reichlich.

Diesmal knallen keine Türen

Nun also hinein in die dritte Vorstellung, ins immerhin noch ganz anständig gefüllte Parkett. Viel Jugend sitzt da, nicht wenige haben sich ihr Ticket erst an der Abendkasse besorgt. Und nur zwei ältere Paare, zumindest in unserem Umfeld, verlassen das Haus vorzeitig. Türen knallen keine. Oft ist es sehr still, mitunter wird gelacht im Publikum und am Ende gibt’s beherzten Applaus. Das Skandälchen ist noch weiter in sich zusammengeschrumpft.

Was haben wir auch erwartet? Orgien auf offener Szene, abstoßendes Blut-und-Hoden-Theater? Wildes Geschrei und pikant-detaillierte Einblicke, möglichst noch per Video vergrößert? Nichts von alledem, kein Plaisir dem Voyeur. Stattdessen eine Mischung aus Varieté, Grusel, Trash, Kasperlbude, Slapstick und Karikatur. Die Regie nimmt de Sade ernst und bricht ihm doch manchen Zacken aus der libertären Krone. Mit den Mitteln der Pose, der Überzeichnung, der Repetition oder mimischen Entäußerung.

Philosophische Ergüsse, hehre Religion – und ein bisschen Kitsch

Die philosophischen Ergüsse setzen den Denkapparat in Bewegung, die ausgeklügelte szenische Aktion, verbunden mit den wilden Kostümen Victoria Behrs und dem farbsatten Lichtdesign Bernd Felders, bleiben wohl noch lang im Gedächtnis haften. Dazu die musikalische Untermalung des Pianisten Otto Beatus mit dem zweiten Choral aus Bachs Johannes-Passion und Claydermans „Ballade pour Adeline“ – Kitsch und hehre Religion dem Atheisten und Ästheten de Sade zu Leid.

Karge, aber farbsatte Ausstattung. Nur ein wuchtiger Kubus dient als Requisite. Foto: Birgit Hupfeld

Die Handlung dieses Thesen- und Beischlaf-Stückes ist denkbar simpel. Im Lustschloss der Madame de Saint-Ange wird die Klosterschülerin Eugénie in die scheinbar endlosen Weiten sexueller Praktiken eingeführt. Sie erweist sich schnell als äußerst gelehrig. So entwickelt sich ein lustvoller Reigen, der erst durch das Erscheinen von Eugénies Mutter jäh gestört wird.

Unterfüttert hat der Marquis de Sade dies mit flammenden Reden auf die Herrschaft der grenzenlosen Fantasie sowie spitzzüngigen Debatten über Tugend, Verbrechen und Religion. Zwischendurch wird die eine oder andere besonders perverse Geschichte eingestreut – sei es die von der Unzucht im Irrenhaus oder die von abstrusen Gelüsten eines finsteren Fürsten. Starker Tobak allenthalben, gewiss auch ein wenig länglich. Doch die Regie setzt überwiegend auf Tempo, vor allem auf die kraftvolle Aktion des sechsköpfigen Ensembles.

Aufmarsch einer Zombiehorde

Das gruppiert sich in Form kleiner Tableaus, lässt die Glieder zucken und die Gesichter grimassieren. Sie wirken, zusammen mit ihren Stecknadelkopfpupillen, wie der Aufmarsch einer Zombiehorde. Oder wie Ausgeburten der Hölle, die sich bühnenmittig und feuerrot vor uns auftut. Bisweilen erwächst aus diesem Inferno ein massiger Kubus – mal als Podest dienend, mal als Klotz, hinter dem sich Unheil verbirgt, oder als Fläche für allerlei Schweinigeleien.

So jongliert Herbert Fritsch mit de Sades Groteske und setzt sie zugleich, untermalt von elektronisch verzerrten Klängen, unter Spannung. Das Ensemble spielt sich entsprechend die Seele aus dem Leib. Wir sehen ein äußerst homogenes Kollektiv statt solistischer Virtuosität, eine Gruppe, die einzelne Rollen im Rotationsverfahren besetzt. Alle seien sie genannt: Svetlana Belesova, Jele Brückner, Anna Drexler, Anne Rietmeijer, Ulvi Teke, Jing Xian sowie Julia Myllykangas als Artistin mit einem stummen, verrätselten Prolog und Epilog.

Trotz kleiner kritischer Einwände: Herbert Fritschs Bild- und Bewegungsvokabular gleicht einer faszinierenden Komposition, so skurril wie durchdacht, wiedererkennbar, doch nie vorhersehbar. Er reiht sich ein in die Gruppe von Regisseuren, deren Handschrift unnachahmlich ist: Fritsch, der Schöpfer des ausgeklügelten Hyperventilierens; Robert Wilson, der Prophet des akribisch ausgeformten, gezirkelt kühlen Gesamtkunstwerks; Christoph Marthaler, Anwalt traumverlorener Seelen, die durch trostlose Räume wie in Trance dahingleiten. Keine schlechte Gesellschaft.

Weitere Termine: 31. Dezember 2018 (16 Uhr und 20 Uhr – mit anschließender Silvesterparty); 4., 5., 12., 25. und 26. Januar 2019, 2., 9. und 16. Februar 2019.

Infos: https://www.schauspielhausbochum.de/de/stuecke/189/die-philosophie-im-boudoir

Einst war’s ein Teich, heute ist es eine Art Steppe. Im Hintergrund die imposanten Bauten im Eingangsbereich des Dortmunder Hauptfriedhofs. (Foto, Dezember 2018: Bernd Berke)

Zu berichten ist von einer schier endlosen Geschichte des Missvergnügens. Nein, bewahre, wir meinen nicht etwa den „Fortgang“ der Arbeiten am Berliner Flughafen BER. Aber auch etwas, das nicht und nicht fertig werden will.

Es geht um den einst recht schmucken Teich im Eingangsbereich des Dortmunder Hauptfriedhofs, welcher übrigens nach Hamburg-Ohlsdorf der zweitgrößte der Republik * sein soll. Aber das nur lokalpatriotisch nebenbei.

Schon gegen Ende 2016 wurde der bei Friedhofsbesuchern (nicht zuletzt wegen der schwarzen Trauerschwäne) beliebte Teich trockengelegt, weil er zusehends Wasser verloren hatte. Nanu?

Langwierig gestaltete sich die Suche nach den Ursachen, einige Zeit kostete auch die vermeintliche Abhilfe, nämlich die Abdichtung von Rissen.

Und tatsächlich. Eines Tages schien es vollbracht zu sein. Ende 2017 ließ man frohen Mutes neues Wasser einlaufen. Doch wieder versickerte es. Wie lautet doch die alte Weisheit: Ein bisschen Schwund ist immer. Jedenfalls war abermals Ursachenforschung angesagt.

Wie die Ruhrnachrichten zwischendurch aufgeregt vermeldeten, rann das Wasser doch nicht – wie bis dato gedacht – durch die Seitenwände, sondern durch Risse im Boden. Aber wo waren die genau?

Und wieder durften Experten ‚ran… Mehr noch: Die Friedhofsverwaltung ließ sogar einen Wünschelrutengänger tätig werden, der prompt eine Wasserader entdeckte, mit deren Hilfe man den Teich irgendwann neu zu befüllen gedenkt. Irgendwann.

Jetzt haben wir Ende 2018. Und noch immer sieht das, was früher ein Teich gewesen ist, erbärmlich aus. Es hat sich im Becken eine ziemlich unansehnliche Vegetation ausgebreitet. Nun verstehen wir auch recht konkret, was die Redewendung bedeutet, man habe etwas „in den Teich gesetzt“.

Dass dort eines Tages wieder Schwäne über einen Wasserspiegel gleiten, vermag man sich kaum noch vorzustellen. Aber wer weiß: Vielleicht schaffen sie es ja sogar noch vor Fertigstellung des Berliner Airports.

______________________________________

_______________________________________

Sie könnte so romantisch sein, die melodramatische Geschichte der Priesterin Leila zwischen dem schwärmerischen Jüngling Nadir und dem düsteren Zurga. Die Liebe könnte siegen am weißen Strand von Maratonga, wo die schlanken braunen Leiber der Perlenfischer in die Fluten tauchen, um die schimmernden Kostbarkeiten aus der Tiefe des Meeres zu bergen.

Brennende Gegenwart: Bizets „Perlenfischer“ befragen in Gelsenkirchen die tödlichen Folgen der neuen Sklaverei in globalisierten Wirtschaftsstrukturen. Foto: Karl und Monika Forster

Aber auf der Gelsenkirchener Bühne treibt Bernhard Siegl exotische Pseudo-Romantik von Anfang an gründlich aus: Eine bleigraue Folie verhängt das gesamte Portal. Dahinter sinkt, nur in Umrissen wahrnehmbar, ein Mensch von oben in die Tiefe: ein Taucher (Michael Bittinger). Und wenn das Vorspiel zu Georges Bizets „Die Perlenfischer“ verklungen ist, fällt der Blick auf schmutzige Menschen, die in einer primitiven Konstruktion aus Metallstangen, Holz und Wellblech schuften.

Es könnte eine Fischfabrik sein in einem Schwellenland. Frauen formieren sich zu einer Demonstration („I don’t die for your pearls“ heißt es auf einem Transparent) und werden von schwer gerüsteten Sicherheitskräften brutal auseinandergetrieben. Das Tränengas wabert, die Menschen werden bekämpft wie lästiges Ungeziefer. Das sind starke, erschütternde Bilder, wie sie selten gelingen.

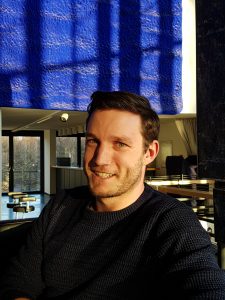

Der Regisseur Manuel Schmitt. Foto: Werner Häußner

Der 30jährige Regisseur Manuel Schmitt, geboren in Oberhausen, aufgewachsen in Mülheim an der Ruhr, studiert in München, lässt in seiner ersten Regiearbeit in seiner Heimatregion keinen märchenhaften Anflug zu. Er stellt in Kontrast zu Bizets Musik ein unverblümt hartes Drama auf die Bühne.

Gefährdet wie einst die Kumpel im Schacht

Die Perlenfischer sind zu einem gefährlichen Job gezwungen, in dem sie zusammenstehen müssen wie einst die Kumpel im Schacht, und der immer wieder Taucher das Leben kostet. Die Toten werden beim Initiationsritual Leilas hereingetragen, in jene Meeres-Plastik-Folie gewickelt, die sich als eine dominierende Metapher der Inszenierung herausstellt.

Schmitt schärft das Thema noch, indem er es durch zwei in Pausen projizierte Interviews dokumentarisch zuspitzt: Saeeda Khatoon, eine Mutter aus Pakistan, erzählt, wie sie – wie viele andere Frauen – ihren 18jährigen Sohn 2012 beim Brand einer Textilfabrik nach einem Terroranschlag der Schutzgeldmafia in Karatschi verloren hat. Der Prozess gegen den Textilhersteller Kik auf Schadenersatz vor dem Landgericht Dortmund hatte im November überregionales Presseecho ausgelöst; das Gericht wird im Januar 2019 seine Entscheidung bekanntgeben. Khatoon gehört zu den vier Klägerinnen.

Lyrische Melodien – aggressive Chöre

Als verlogen entlarvt wird die Kolonialromantik, die das Libretto von Michel Carré und Eugène Cormon unter Kitschverdacht gestellt hat und damit der Rezeption des Werks bis heute im Wege steht. Bizet ist nicht das Hula Hawaiian Quartett und Nadirs berühmte Arie „Je crois entendre encore“ kein Tenorvehikel, sondern eine berührende Insel sehnsuchtsvoller Innerlichkeit in einer gänzlich desillusionierenden Wirklichkeit. Der Kontrast der weitgespannten Lyrismen Bizets zum Geschehen auf der Bühne erweist sich so als scheinbar: Bizet kennt in aggressiven Chören oder im gleichnishaften Sturm des zweiten Akts durchaus zupackende Dramatik. Wenn sich seine Figuren in ihren Arien nach innen wenden, thematisieren sie den Bruch mit ihrer Realität, die es ihnen unmöglich macht, ein persönliches Glück zu verfolgen.

Momente des Traums und der Sehnsucht: Stefan Cifolelli als Nadir. Foto: Karl und Monika Forster

Schmitt hat jedoch auch einen Blick für die Ambivalenz in Bizets Drama. Denn die drei Protagonisten verfehlen je auf ihre Weise ihre Verantwortung für die Perlenfischer: Bizet hebt sie schon im Titel seiner Oper hervor, die eben nicht den Namen einer individuellen Hauptfigur trägt. Leila ist als Priesterin eine metaphysisch verankerte Garantin für den Schutz und das Überleben der Fischer – und daher ist der Bruch ihres Keuschheitsschwurs für die Gemeinschaft existenziell bedeutsam.

Nadir als „sanfter“ Rucksack-Tourist

Zurga als gewählter Anführer ist die eigentlich tragische Figur des Dramas; er wird zwischen seinen persönlichen Gefühlen und seiner politischen Pflicht zerrieben. Die Inszenierung arbeitet den brennenden Schmerz der inneren Konflikte sensibel heraus, und Piotr Prochera verkörpert als Darsteller packend unmittelbar den Zwiespalt zwischen Liebe und Freundschaft, Eifersucht und Rachedurst, Willen zur Gewalt und Streben nach dem hohen Ethos des Verzeihens. Schade, dass seine Stimme am Premierenabend in der Folge einer schweren Erkrankung nicht so recht mitspielen wollte – eine Ansage wäre sinnvoll gewesen.

Nadir ist ein Außenseiter, der von den Gefahren des Meeres wenig weiß. In Gelsenkirchen stößt er als Backpacker auf die Gemeinschaft, zückt sogleich sein Handy und macht seine Kamera bereit, als es mit der Einführung Leilas ein „exotisches“ Ritual zu fotografieren gibt. Er folgt ohne Rücksicht seinem Begehren, bricht das Tabu, verbringt eine ekstatische Nacht mit Leila, wird entdeckt – und versucht sich zu entziehen: Er zeigt seinen Pass und man darf vermuten, dass er versucht, mit seinem Handy die Botschaft seines Landes zu erreichen. Ein Reflex auf den alternativen Tourismus, der sich „sanft“ gibt, aber gerade durch seine Nähe und sein vermeintliches Verständnis tief in die andere Kultur eingreift.

Persönliche Tragödien werden nicht marginalisiert

So gelingt es der Regie, Bizets vermeintlich so fernen Tribut an den Exotismus seiner Zeit ganz nahe an die Gegenwart zu rücken, bei aller Relevanz des Politischen aber die persönlichen Tragödien nicht zu marginalisieren: Wenn Zurga am Ende der Oper vor dem graublauen Wogen zusammensinkt, nehmen wir Anteil am Schicksal eines Menschen, der nur in einem Moment der klassische Eifersüchtige in einer Dreiecks-Konstellation der Liebe ist – ansonsten aber unter der Last seiner Verantwortung zusammenbricht und dennoch noch zu einer selbstlosen Tat fähig ist. Wie Schmitt das Finale inszeniert, gewinnt Bizets Oper eine humane Tiefendimension, die ihr gemeinhin nicht zugetraut wird.

Dongmin Lee (Leila) und Piotr Prochera (Zurga). Foto: Karl und Monika Forster

Bei Giuliano Betta ist die (original nicht erhaltene und daher nachinstrumentierte) Musik Bizets unter den meisten Aspekten in guten Händen: Mit dramatischem Instinkt erfasst sind die Kontraste zwischen den lyrisch-duftigen, vielfältig schattierten Piani und den scharf auffahrenden, aggressiven Tuttischlägen und Chornummern, die der Gelsenkirchener Opernchor mit allem Glanz, aber manchmal auch überanstrengt aussingt.

Die entrückten Arien Leilas und Nadirs, in denen südliche Nächte und Natur mitklingen, sind melodieaffin ausgesungen und atmen leicht und weit. Aber das Vorspiel lässt Betta zu zögerlich phrasieren und vergisst über den sinnlichen Melodien die untergründige, drohende Bassfigur; auch im Lauf des Abends fällt auf, dass er Details unter Bizets hinreißender Melodik schwach belichtet. Und bei aller berechtigten Liebe zum Piano: Manch ein Tremolo könnte fiebriger flirren, manche Hymne des Blechs mit mehr Hingabe klingen.

Mehrere Gründe für den Erfolg

Als Nadir hat das Musiktheater im Revier Stefan Cifolelli verpflichtet, der sonst viel an der Komischen Oper Berlin singt. Sein Tenor zeigt sich, als er sich frei gesungen hat, eher italienisch als französisch, überzeugend in dramatischen Momenten, in der berüchtigten Arie in der Höhe vorsichtig angesetzt und – aus dem ehrbaren Streben, jeden Druck zu vermeiden – nicht ganz lupenrein in der Tongebung. Kein prinzipielles Problem offenbar – das Decrescendo in der Höhe zeigt, dass Cifolelli seine Technik im Griff hat.

Symbolisch geladene Kostüme verraten viel über die Figuren: Leila (Dongmin Lee) wird von den Perlenfischern zur Ikone stilisiert. Foto: Karl und Monika Forster

Die Leila von Dongmin Lee ist nicht nur das ätherisch-passive Wesen, sondern eine junge Frau, die sich auch gegen die versuchten Übergriffe des Dorfältesten Nourabad (bass-balsamisch: Michael Heine) wehrt und am Ende zu ihren Gefühlen für Nadir steht. Die symbolisch geladenen Kostüme Sophie Rebles machen gerade ihre Entwicklung äußerlich deutlich: Sie wird förmlich zur Ikone aufgeladen und flieht zuletzt im mit (giftigem) Blau beschmierten einfachen Kleid der Perlenfischer.

Erneut hat Gelsenkirchen also mit einem Werk, das am Rand des gängigen Repertoires steht, einen großen Erfolg eingefahren: Der Beifall war stark, ein einsamer Buh-Rufer für die Regie ändert daran nichts. Erfolgreich auch, weil mit Manuel Schmitt eine Regietalent-Entdeckung gelungen ist; er wird auch 2019/20 wieder am Musiktheater im Revier inszenieren. Und erfolgreich, weil es gelungen ist, Bizets so fern gerücktes exotisches Märchen in ein brisantes Stück der Gegenwart zu verwandeln.

Weitere Vorstellungen: 27., 30. Dezember; 4., 19., 27. Januar; 17. Februar; 10., 24. März; 27. April 2019.

Info: https://musiktheater-im-revier.de/#!/de/performance/2018-19/die-perlenfischer/

„Pariser Leben“ von heute: Richard van Gemert (Gardefeu), Veronika Haller (Christine von Gindremarck), Boris Leisenheimer (Clochard). (Foto: Klaus Lefebvre)

Zu ihrer Zeit waren Jacques Offenbachs Operetten topaktuell – und deswegen klappt es mit der Modernisierung meistens nicht. Zwischen laschem Historismus und bemühter Zeitgenossenschaft führt eine tückische Straße geradewegs in Belanglosigkeit, glitschig glatt gepflastert mit schalen Humor-Versuchen.

Offenbach zu inszenieren gehört in die Königsklasse, und an Figuren wie die Großherzogin von Gerolstein mit ihrer Entourage oder König Bobèche in den Gedärmen seiner Macht scheitern Regisseure unter Umständen erbärmlicher als an Parsifal oder Elektra. In Hagen ist nun unter der Hand von Holger Potocki einer der geglückteren Offenbach-Abende zu erleben.

Das Glück mag darin liegen, dass Potocki jede Form von Historismus meidet und das damals aktuelle, heute historisch-nostalgisch verklärte Paris nur als sanft ironisches Zitat zulässt. Sein Zugriff auf „Pariser Leben“ meint die französische Metropole heute, mit ihren Banlieus, ihren betongesättigten Schnellstraßengürteln, ihren Elendsquartieren und dem Innenarchitekten-Chic ihrer Luxusappartements, mit ihren Menschen aus aller Herren Länder, ihrem Mix von Religionen und dem Kampf ums tägliche Bestehen in der „bevölkerten Wüste“, wie Verdis Violetta die Stadt beschreibt. Und mit ihren Touristen, 34 Millionen pro Jahr sollen es sein, die ihre Erwartungen auf die „Stadt der Liebe“ oder die Kulturschätze zwischen Louvre und Quartier Latin projizieren.

Entlassen ins Leben von heute

Die Gondremarcks sind zwei davon – und sie werden im flotten Tempo der Eröffnungsszene gleich ins volle Pariser Leben von heute entlassen: Aus einem Taxi, das schnell das Weite sucht, retten sie nur sich selbst. Das Handy wird von einem Straßenjungen geklaut, die Handtasche mit Geld und Papieren verschwindet schon im Wagen. Da wird erst einmal auf Schwedisch gestritten, aber die Gäste aus dem Norden haben kaum eine andere Chance, als das Angebot eines vom fast food übergewichtig gewordenen Jungen anzunehmen: eine Nacht im „zufällig“ noch freien Airbnb-Zimmer. Und es zeigt sich: Vom Taxi bis zum Handyklau war alles von diesem Raoul de Gardefeu geplant …

Nur noch ein nostalgischer Traum: Das schwedische Touristenpaar am Bahnhof. (Foto: Klaus Lefebvre)

Potocki aktualisiert, ohne die Rollen schrill zu überzeichnen oder ihnen Gewalt anzutun. Er schärft nur die Züge, die Offenbach und seine Librettisten Henry Meilhac und Ludovic Halévy vorgezeichnet haben und übersetzt sie – wie viele Teile des Dialogs – ins Heute. Dazu lässt er ein Panoptikum von Frankreich-Klischeefiguren kreisen, von Rokokokokotten über Karl Lagerfeld bis hin zu Obelix mit Hinkelstein, ausgestattet mit überbordender, manchmal grotesker Kostümpracht. Das mondäne 19. Jahrhundert, präsent in der vor dem vierten Akt eingeschobenen Bahnhofs-Szene des Beginns, ist im stimmungsvollen Bühnen-Setting von Lena Brexendorff nur noch ein Paris-Traum der schlafenden Baronin.

Auch ein Clochard hat sein Auftritts-Couplet unter einem Van-Gogh-Sternenhimmel – und er wird am Ende eine rührend-belehrende Rede halten, während sich zu „Oui, voilá, das ist das Pariser Leben“ noch einmal alles in den Dreh des Cancans stürzt – der Jude, der Muslim und der Christ inklusive. Jetzt erlebt das schwedische Paar im Tanz auf der Straße das „echte“ Paris mit den „echten“ Menschen. Es bräuchte diese Botschaft nicht, aber Potocki integriert sie so unaufdringlich in seine unterhaltsam und humorvoll erzählende Regie, dass sie die Illusion der Operette nicht im Lehrstückhaften verfestigt.

Kein „lustiges“ Aufdrehen

Offenbach ist also in diesem verheißungsvollen Präludium zu seinem Jubiläums-Jahr 2019 glücklich im Paris von heute angekommen – und das Hagener Publikum hätte allen Grund, die leeren Plätze im Zuschauerraum zu besetzen und sich zu unterhalten. Das gewandt spielende Ensemble trägt seinen Teil zum Amüsement bei, weil Potocki vermeidet, die Figuren „lustig“ aufdrehen zu lassen. Das Lachen will nicht mit Gags erzeugt werden, sondern ergibt sich aus dem wissenden Erleben alltäglicher Absurdität. Und wo der Unsinn seinen Triumph auskostet, auf der inszenierten „Pariser“ Party im Etablissement der Madame Quimper-Karadec, lässt Potocki seine Darsteller auch richtig aufdrehen.

Veronika Haller glänzt vor allem in den ariosen musikalischen Momenten; der Konversationston á la Hortense Schneider – der Star der Uraufführung – ist ihre Sache weniger. Aber die innere Entwicklung der Baronin Gondremarck von der kulturbeflissenen Touristin hinein in die frivolen Untiefen der „vie parisienne“ zeichnet Haller charmant nach. Ihren Gatten, den Baron, verkörpert Kenneth Mattice sehr glaubwürdig – ob er als lüsterner Nordmann arglos auf die raffinierten Fallen des amourösen Geschäfts hereinfällt oder als schwerblütiger Schwede mit dem Tempo des Pariser Liebeslebens nicht mithalten kann. Dafür sorgen mit viel Sex-Appeal Elizabeth Pilon – dünn an Figur wie an Stimme – als anziehende Pauline und Kristine Larissa Funkhauser als selbstbewusste, saftig auftretende Metella, die ihrem Ruf als „leichtes Mädchen“ eine ganz andere Realität entgegensetzt.

Korsage aus gelbem Absperrband

Marilyn Bennett als Madame Quimper-Karadec glänzt nicht nur mit dem eingeschobenen „Midnight in Paris“ – dafür muss man auf das irre komische Offenbach-Ensemble von der aufgeplatzten Naht verzichten –, sondern spielt als schriller Vamp aus der Szene in einer Korsage aus gelbem Absperrband Dominanz und Körperreiz aus, begleitet von „Gonzo“ (Thorsten Pröhln), einem devoten Leder-Subjekt an der Kette. Richard van Gemert adaptiert die jugendliche Rolle des Gardefeu mit Bravour: ein kleiner Gauner mit menschlichen Zügen, Humor und erst finanziellem, dann schwärmerisch-unbeholfen amourösem Interesse an der blonden Frau aus Schweden.

Stephan Boving ist sein ungeschickter Partner Bobinet, der bei der Organisation der Party auf die Idee kommt, den Event auf Facebook zu posten. Boris Leisenheimer hat als Clochard die Rolle des millionenschweren Brasilianers in einen weise-abgeklärten Clochard zu verwandeln, was ihm mit leicht komisch schillernder Würde auch gelingt. Das Orchester unter Andreas Vogelsberger erinnert zunächst daran, dass wir uns in Westfalen, nicht an der Place Pigalle befinden: die Töne sind nicht spitz artikuliert, der Rhythmus federt schwerfällig. Aber die Balance stimmt, und im Lauf des Abends gewinnen die Tanzformate und die kurznotigen melodischen Burlesken Elan und Energie. Da überzieht der Schimmer goldenen Flitters selbst die graue Nässe von Hagen.

Weitere Aufführungen: 27., 31. Dezember 2018 – 19., 26. Januar; 24. Februar, 23. März, 26. April, 5. und 12. Mai 2019.

Info: http://www.theaterhagen.de/veranstaltung/pariser-leben-1122/5944/show/Play/

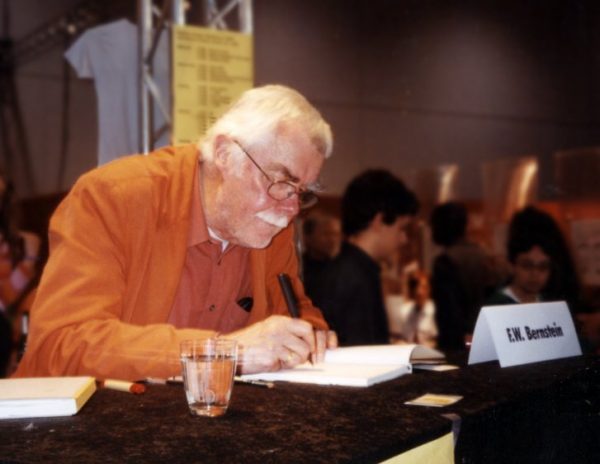

F. W. Bernstein 2005 auf der Frankfurter Buchmesse. (Foto: Wikimedia Commons / self-made by User:Fb78 – Link: https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Fb78 – Link zur Lizenz: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)

Abermals eine betrübliche Nachricht aus den höheren Gefilden der Kultur und der Komik: Der Dichter und Cartoonist F. W. Bernstein (bürgerlich: Fritz Weigle) ist gestern mit 80 Jahren nach langer Krankheit gestorben. Ihm höchstpersönlich verdanken wir auch den unverwüstlichen Zweizeiler, der in keiner Sprichwortsammlung fehlen darf: „Die schärfsten Kritiker der Elche / waren früher selber welche“.

Legendär ist Bernsteins enge, zeitweise geradezu symbiotische Zusammenarbeit mit Robert Gernhardt und F. K. Waechter. Diese drei vielfach begabten Künstler bildeten den Kern der nachmals berühmten „Neuen Frankfurter Schule“ des parodistischen Humors. Das grandiose Trio steigerte sich insbesondere mit „WimS“ („Welt im Spiegel“, von 1964 bis 1976 Beilage der Satire-Zeitschrift „Pardon“) in wunderbaren Nonsens hinein, wie man ihn in Nachkriegs-Deutschland bis dahin nicht gekannt hatte. Bernstein war zuweilen der Schrägste, Sperrigste und Verschrobenste von ihnen. Und das will nichts Geringes heißen.

„Verse von schnatternder Wucht“

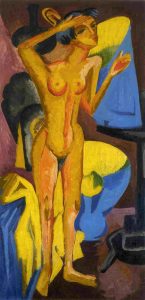

Wenn man sich davon überzeugen will, sollte man beispielsweise zu diesem Buch greifen, das wir vor Jahresfrist schon einmal vorgestellt haben: 2017 ist im Kunstmann-Verlag von F. W. Bernstein der Band mit dem bezeichnenden Titel „Frische Gedichte“ erschienen. Als „Mein Programm“ stellte Bernstein dieser Gedichtsammlung solche erhabenen Zeilen voran: „Ihr sucht / Verse von schnatternder Wucht? / Ihr findet sie hier: / Alle von mir“.

Bei F. W. Bernstein kam unter Garantie niemals auch nur die Spur von Pathos oder Weihe auf. Ein hoher Ton wurde nicht geduldet. Kein Thema war ihm zu gering. Vieles hat er auf die elementaren Dinge des Alltags zurückgestutzt, gepflegter Nonsens lag dabei stets auf der Lauer. Markantes Zitat: „Sinnverlust ist Lustgewinn“.

Bei F. W. Bernstein kam unter Garantie niemals auch nur die Spur von Pathos oder Weihe auf. Ein hoher Ton wurde nicht geduldet. Kein Thema war ihm zu gering. Vieles hat er auf die elementaren Dinge des Alltags zurückgestutzt, gepflegter Nonsens lag dabei stets auf der Lauer. Markantes Zitat: „Sinnverlust ist Lustgewinn“.

Bloß nicht auf dem Bedeutungshocker sitzen

Unter dem demütigen Titel „So möcht ich dichten können“ heißt es über ein in diesem Sinne offenbar vorbildliches Oktett von Mendelssohn: „Das geht so froh über alle Zäune und umhuscht all / die üblen Möbel, die in der Lyrik herumstehen: / Tiefentisch, Bedeutungshocker, Sesselernst, / das Symbolbüffet, das Vertiko für Relevanzen“.

Kein Wunder, dass sich Bernstein gerade an Rilke rieb, der ja nicht einmal über Wurzelbürsten gedichtet habe. Auch Büstenhalter, Hosenträger und Wasserhähne habe kein Dichterfürst gebührend besungen. Bernstein hat Rilke derweil so ernüchtert parodiert: „Wer jetzt kein Geld hat, der kriegt keines mehr.“ Rilke also ganz und gar nicht. Hingegen könnte man meinen, bei Bernstein zuweilen einen leisen Nachklang von Heinrich Heine oder auch Ringelnatz zu vernehmen. Nein? Na, dann eben nicht.

„Die Zeit ist um. Es ist so weit…“

Der Mann gab sich jedenfalls so nonchalant, dass manche es stellenweise für Larifari halten mochten. Doch dahinter verbarg sich bei näherem Hinsehen und Hinhören ungleich mehr, melancholisches Leiden am Zustand der Welt inbegriffen. Apropos: „Weltende“ klingt bei Bernstein so gar nicht gravitätisch. Hört nur her:

„Die Zeit ist um. Es ist so weit. / Wir sind schon in der Nachspielzeit. / Schlusspfiff! Jetzt wird auferstanden! / Skelette raus, soweit vorhanden; / auf die Bühne zum Finale! / Weltgericht!“

Doch er konnte es auch zum Heulen schön und anrührend. Man lese sein bewusst schmuckloses „Nachruf“-Gedicht zum Tod von Robert Gernhardt – und schweige auch dabei andächtig still.

_________________________

F.W. Bernstein: „Frische Gedichte“. Verlag Antje Kunstmann, München. 208 Seiten, 18 Euro.

Als grundlegende Ergänzung empfiehlt sich der ebenfalls bei Kunstmann (bereits anno 2003) erschienene Band „Die Gedichte“.

_________________________

P. S.: Im Himmel wird wohl große Freude herrschen und des herzlichen Gelächters wird kein Ende sein, wenn sich Bernstein, Gernhardt und Waechter jetzt dort treffen.

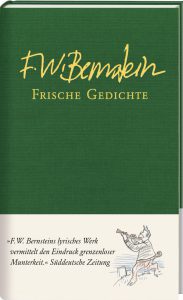

Ernst Ludwig Kirchner: Akt vor dem Spiegel 1915/1920 Öl auf Leinwand (Bild: Bundeskunsthalle/Courtesy Galerie Henze & Ketterer, Wichtrach/Bern)

Sie waren, scheint es, unersättlich. Wieder und wieder warfen sie nackte Frauen auf ihre Malgründe, zeigten sie entspannt in der Natur, im Atelier in manchmal unschicklichen Posen. Offenbar hatten sie nichts anderes im Kopf (oder vor der Staffelei).

Der Körper als Spiegel der Seele

Junge Maler wie Ernst Ludwig Kirchner, dem die Bonner Bundeskunsthalle bis März eine große Retrospektive ausrichtet, hätten natürlich vehement bestritten, hier in wenig sublimer Form ihre erotischen Präferenzen abzuarbeiten. Nein, Vorbild war ihnen die Kunst Afrikas, die Männer und Frauen gerne nackt präsentiert, nicht jedoch naturalistisch. Afrikanische Kunst macht Skulpturen oft gleichsam zum körperlichen Ausdruck intensiver Seinserfahrung, spiritueller Weitung oder manchmal auch, vergleichsweise banal, typisch menschlicher Verhaltensweisen. Das war alles neu für die europäisch-akademisch gebildeten Maler und Bildhauer zu Beginn des 20. Jahrhunderts, und begeistert sogen sie die Impulse auf, die ihrer Kunst bald schon den Titel „Expressionismus“ einbringen sollte.

Kolonialismus

Es gehört zu den dunkel-ironischen Fußnoten der Geschichte, daß in der Zeit des brachialsten Kolonialismus, als Europa und die USA die restliche Welt unter sich aufteilten, auch die modernen Künstler nicht abseits standen – mit dem Unterschied, daß das Afrikanische in der Kunst nicht ausgesogen und weggeworfen wurde, sondern in der Auseinandersetzung mit europäischen Traditionen eine bahnbrechende neue Qualität entstehen ließ. „Fusion“ wäre ein Begriff, der heutzutage für diesen Prozeß vielleicht in Anwendung kommen könnte, und ob das alles gerecht zuging (natürlich nicht) und heutzutage richtig erzählt wird (vermutlich auch nicht), soll an dieser Stelle jetzt nicht diskutiert werden. Auch die Arbeitsteilung in malende (schöpferische, bestimmende) Männer und nackte (sonst nicht viel) junge Frauen entspricht eher nicht afrikanischen Vorbildern; wir registrieren es mit einem gewissen Unverständnis als zeittypisch und kehren zu Kirchner zurück.

Ernst Ludwig Kirchner: „Mandolinistin“, 1921. Öl auf Leinwand (Bild: Bundeskunsthalle / © Kirchner Museum Davos, Foto: Kirchner Museum Davos, Jakob Jägli)

Kirchner blieb lieber zu Hause

Im Gegensatz zu vielen Malerkollegen drängte es ihn offenbar nicht zu großen Reisen. Er blieb daheim, in Dresden, auf Fehmarn oder in der Schweiz, und träumte sich die exotische Welt im trauten Heim zusammen, das er allerdings, viele Fotos in der Ausstellung zeigen es, hingebungsvoll zu afrikanisch inspirierten Wohnlandschaften umdekorierte. Da sieht man sie nackt herumhüpfen, vor allem natürlich die Damen, aber doch nicht nur; manchmal lud sich der Maler auch Afrikaner ins Haus, wenn sie – als Artisten eines Varietés möglicherweise – in der Stadt waren.

Drogensucht und Freitod

Hoch ging’s her. Kirchner war kaum 30 Jahre alt, als er Gesundheit und Verstand für zeitgenössische Bewußtseinserweiterungen fast unheilbar hingeopfert hatte. Alkohol, Morphium und Veronal, dazu für den Kick selbstverordneter Schlafentzug führten zwischen 1915 und 1918 zu mehreren Sanatoriumsaufenthalten. Ihnen verdankt er wohl auch, daß der Erste Weltkrieg fast spurlos an ihm vorüberging. Kirchner ist keiner von den vielen begabten jungen Männern, die, wie etwa August Macke, nicht einmal dreißigjährig ihr Leben im Schützengraben verloren.

Ernst Ludwig Kirchner: „Junkerboden bei Frauenkirch/Davos, mit Blick auf Rhätische Bahn“, 1919. Öl auf Leinwand (Bild: © Bundeskunsthalle/Privatsammlung)

Und so könnte man weitererzählen von den verschiedenen Schaffens-perioden des Malers, denn er wurde ja relativ alt; Kirchner war 57, als er sich – aus Angst vor einem Einmarsch der deutschen National-sozialisten in die Schweiz, wie es heißt – in Davos erschoß.

Gepriesenes Frühwerk

Hoch gepriesen in der Kunstgeschichte ist der junge Kirchner, der unter anderem die Schaufensterbilder schuf, von denen das Dortmunder Ostwall-Museum eins besitzt und von denen keine in der Ausstellung gezeigt werden. Das war, da soll man sich nichts vormachen, der Berserker, der Drogensüchtige, der Sanatoriumspatient. Seine rastlose Suche nach Exzeß hat offenbar die besten Werke hervorgebracht, und wie oft in der Kunst profitiert das entspannte Publikum nun vom selbstzerstörerischen Drang des Künstlers.

Ernst Ludwig Kirchner – Selbstportrait im Atelier 1913–1915. Kontaktabzug ab Glasnegativ auf Baryt Papier (Bild: Bundeskunsthalle/© Kirchner Museum Davos)

Ruhiger, ordentlicher

Der Kirchner aus den 20er Jahren, der Stabilisierte nach Sanatoriumsaufenthalten, malte dann schon entschieden ruhiger, ordentlicher. Viel Landschaft, Berge Bäume, Bauern. Manches könnte als Neue Sachlichkeit durchgehen.

In den 30er Jahren wird das Vorbild des verehrten Meisters Pablo Picasso unübersehbar. Konturen werden zu übergangslos in den Raum gestellten Farbflächen, Kirchner wagt zögernde Schritte in die Abstraktion. Doch den Kubismus des katalanischen Meisters scheut er; seine „Tanzenden Mädchen“ von 1937 beispielsweise sind genau noch eben diese, keine Montagen anatomischer Elemente, wie Picasso es 1925 in „Les trois danseuses“ gemacht hat. Der Katalog vergleicht die Bilder sehr schön und sinnfällig.

Ernst Ludwig Kirchner: „Badende an der Steilküste von Fehmarn“, um 1912. Stift und Wasserfarbe auf Papier (Bild: Bundeskunsthalle/© Kirchner Museum Davos)

Vorbild Picasso

Der späte Kirchner fand in der Kunstwelt nie die Anerkennung wie der frühe, die späten Bilder werden bei weitem nicht so hoch gehandelt. Zu Recht? Zu den zahlreichen Verdiensten der großen Bonner Kirchner-Schau gehört es, dieser Frage angemessen Raum zu geben.

Am Ende des Rundgangs durch die erste Etage der Bundeskunsthalle – Hängung, wie bei fast jeder Kunstausstellung hier, chronologisch – ermöglichen die letzten Räume eine Auseinandersetzung mit dem Spätwerk. Und wie so oft ertappt sich der Besucher bei dem Gedanken, was wohl gewesen wäre, hätte der Künstler länger gelebt. Epigonales Scheitern des früheren Malerfürsten oder souveränes Spätwerk nach Art Emil Schumachers? Nicht zu beantworten.

Hervorragender Zeichner

Ein kurzer Hinweis noch auf die in allen Schaffensphasen exzellenten Zeichnungen des Künstlers, und damit soll es sein Bewenden haben. Wem das Bonner Angebot tatsächlich nicht reichen sollte, der kann nach Berlin fahren. Dort widmet sich das „Brücke“-Museum in einer Sonderschau dem Zerfall der gleichnamigen Künstlergruppe im Jahr 1913, zu deren Mitgliedern bekanntlich auch Ernst Ludwig Kirchner zählte.

Den Teufel werde ich tun und die „Bild“-Zeitung lesen, nicht einmal im Netz. Um zu sehen, was da läuft, reichen in aller Regel die Online-Überschriften. Darin zeigen sich schon einige Grundlinien. Details sind unnötig, Feinheiten gibt es nicht. Es folgt keine Analyse, es folgen nur ein paar Anmerkungen.

Das Blatt und sein virtuelles Gefolge ist, wie man nicht erst seit heute wissen kann, wieder deutlich perfider und populistischer geworden, man schlagzeilt sich mitunter bis an die Grenze zur Hetze.

Herrschaft der Clans

Mit besonderer Vorliebe/Hassliebe hat man sich in letzter Zeit dem arabischen Clan-Unwesen gewidmet, zumal in Berlin. Fast könnte man meinen, die Clans hätten schon längst die Herrschaft übernommen und die Politik sei völlig machtlos.

Bei politischen Ereignissen, beispielsweise beim Merkel-Rückzug und der Wahl der neuen CDU-Parteichefin (die natürlich auf Teufel komm ‚raus personalisiert werden konnten), sind sie nicht ganz so einfallsreich. Doch es ist wohl hauptsächlich die „Bild“, die sich an die Fahnen heften kann, das Kürzel AKK für Annegret Kramp-Karrenbauer medial durchgesetzt zu haben. Viele andere Presseorgane sind – anfangs mit distanzierter Ironie – bereitwillig gefolgt, weil’s ja auch typographisch deutlich bequemer ist.

Wenn es ans Sterben geht

Wenn es ans Sterben geht, sind seit jeher „Bild“ und nun auch „Bild online“ gerne dabei, etwa gleichsam Händchen haltend am Bett eines unheilbar Todkranken, der dafür allerdings ein paar Zitate hergeben muss. Ob’s vertraglich geregelt ist? Keine Ahnung.

Hierbei befleißigen sich die „Bild“-Reporter eines feierlichen Tremolo-Tonfalls, der sich schnell ins Heuchlerische steigern kann. Wird ein „Star“ (hier gibt es fast so viele „Stars“ wie Sterne am Himmel) ernstlich krank oder erleidet einen Unfall, so lautet die Standard-Formulierung: „Sorge um (XYZ)“, zuweilen auch „Große Sorge um…“ Ja nachdem, wie weit oben der Betreffende mutmaßlich auf der Leserskala steht.

Gar kein Halten gibt es mehr bei mörderischer Kriminalität, aber das kennt man ja seit Jahrzehnten zur Genüge. Haben wir nicht schon als Kinder makaber zu scherzen beliebt „Mann geriet in Fleischwolf – Bild sprach zuerst mit den Klopsen“?

Ein Furz als Aufmacher

Um Harmloseres aufzugreifen: Einzelnen Fußballspielern, am allerliebsten von Bayern München, werden mitunter tagelang Spalten und Datenvolumen freigeräumt, damit sie sich unter Anleitung der Redaktion äußern können. Die Herren Lahm und Kimmich, ja selbst der Zweitligist Lasogga vom HSV haben jüngst dieses zwiespältige Privileg genossen und dabei womöglich vorübergehend ihren Marktwert steigern können. Im Falle von Lasogga wurde zudem die Mutter des Spielers grotesk in den Vordergrund gerückt. Gut vorstellbar, dass derlei kurze Serien mit den jeweiligen Spielerberatern eingestielt werden.

Leute aus dem Fußball-Business, und seien es solche aus der dritten Reihe, können überhaupt buchstäblich jeden Furz absondern, über den dann breit berichtet wird. In mehreren Folgen wurde jüngst ein reichlich unbekannter Kicker bekakelt, über den es hieß „…furzt im TV“. Dazu sah man schemenhafte Fernsehbilder von jemandem, der sich vor Lachen schier wegwirft. Das ist schätzungsweise der Humor von Vierjährigen.

Übrigens: Gelegentlich und gar nicht mal selten bestreitet „Bild“ die Aufmacher-Geschichten gerade nicht mit wahnwitzigen Sensationen, sondern strickt sie aus Banalitäten wie Gehaltslisten oder Alltags-Tipps („Lebenshilfe“). Das sind eigentlich noch die angenehmsten Stories. Oder die am wenigsten unangenehmen.

Wo die Katzenberger eine Größe ist

Immerzu wird in und von „Bild“ etwas erklärt, aber natürlich nicht im Sinne wirklicher Aufklärung, sondern nach folgendem Muster: Irgend eine D-Promi-Frau „erklärt ihr Horror-Tattoo“, eine andere „erklärt ihren Bühnen-Ausraster“. Oder man kommt uns gleich so kryptisch: „Menowin Fröhlich erklärt den ungewöhnlichen Namen seines 5. Kindes“. Hä? Wer? Wie? Was?

Über Tage und Wochen werden „Schicksale“ mit großer Penetranz verfolgt und ausgeschlachtet, wie etwa das des früh verstorbenen, so genannten „Kult-Auswanderers“ mit dem Spitznamen „Malle-Jens“ oder das eines gewissen Willi Herren. Ich weiß nicht, wer das ist und will es auch nicht wissen. Eigentlich dürfte man alles nur in Anführungsstrichen schreiben, denn nichts ist echt und wahr in dieser prolligen Boulevard-Welt.

Nur in diesem niederklassigen Sternchen-Kosmos schwillt selbst eine Gestalt wie Daniela Katzenberger („die Katze“) zur Mega-Größe an, nur hier ist Bohlen ein „Titan“. Hier gilt ja auch der „Ballermann“ als Instanz oder wenigstens als Fixpunkt. Und das ganze Leben ist ein Dschungelcamp. Oder so ähnlich.

…und immer wieder genüssliche Berichte vom „Liebes-Aus“

Eine weitere Marotte bei „Bild“ geht so: Statt „peinlicher Auftritt“ heißt es hier immer unweigerlich „Peinlich-Auftritt“, statt nutzlose oder unnütze Bauten schreibt man „Unnütz-Bauten“. Und so weiter. Es ist geradezu ein Überschriften-Prinzip.

Schon etwas älter ist die Masche, das Ende von Promi-Beziehungen mit dem Wort „Liebes-Aus“ (seit gestern im Fokus: Helene Fischer & Florian Silbereisen) zu markieren, was stets genüsslich vollzogen wird; besonders, wenn es um Leute wie Boris Becker geht. Perfide Fortführung solcher Geschichten: Dem oder der Verlassenen wird (möglichst mit neckischen Fotos garniert) vorgeführt, was der oder die Ex nun so treibt – und mit wem. Strickmuster: „Guck mal, Boris, mit wem Deine…“ Ansonsten wird jedes noch so banale Knipsbildchen auf vermeintliche erotische Geheimbotschaften abgesucht.

Apropos Anzüglichkeiten. Für „Bild“-gerechte Aufgeilung sind sodann – neben tätowierten Tussis und dito Mucki-Mackern aus den abgründigen Nacktshows des Privatfernsehens – die markenhaft so bezeichneten „Bild-Girls“ zuständig. Wie hieß noch der bewährte Dreiklang, ganz aus der Ferne auf eine alliterierende Kultursendung anspielend: „Titten, Tresen, Temperamente“…

Hohe und höchste Herrschaften, doch auf der Stiege wird „Pam-pam-pam“ gesungen. In Paul Abrahams „Märchen im Grand-Hotel“ ist auch höherer Blödsinn angesagt. (Foto: Andreas Etter)

Mainz war schnell: Kaum hatte Paul Abrahams 1934 entstandene Operette „Märchen im Grand-Hotel“ an der Komischen Oper Berlin ihre semi-konzertante deutsche Erstaufführung erlebt, war das Staatstheater am Start: Kein Jahr später rauscht jetzt der einstige Erfolg, der wegen brauner Verunklarung in Deutschland und ab 1938 auch in Österreich und der Tschechoslowakei nicht mehr gezeigt werden durfte, erstmals in Deutschland voll szenisch ausgearbeitet über die Mainzer Bühne.

Es bestätigt sich, was sich in Berlin schon abgezeichnet hatte: Operette braucht die Illusionsmaschine prallen Theaters, um ihre volle Wirkung zu entfalten.

Damit Satirisches wie Sentimentales auch sitzt, hat Mainz das Team Peter Jordan und Leonhard Koppelmann verpflichtet, zwei Routiniers des Komödienfachs, die bereits Ralph Benatzkys „Weißes Rössl“ präsentiert hatten. Sie füttern die Dialoge der Operettenspezialisten Alfred Grünwald und Fritz Löhner-Beda mit aktuellen Bonmots auf, ohne dem Text zu viel Gewalt anzutun, blasen das Stück aber auf über drei Stunden Dauer auf – zu viele Spielflussbremser für die Story der Romanzen, die eine hochadlige spanische Infantin und einen tolpatschigen Kellner, einen Wiener Prinzen und eine amerikanische Filmmogultochter zusammenbringen.

Eine Überdosis an Gags und Grimassen

Zumal sich Jordan/Koppelmann nicht auf die Kardinaltugend aller Regisseure im komischen Fach besinnen wollen: Weniger ist mehr, und wenn die Slapstick-Effekte, die gedrechselt überdrehten Bewegungen, Gesten und Grimassen, die running gags und Kalauer, die affektiert ausgestellten Emotionen und die völlig ausgerasteten Dialoge überhand nehmen, stumpfen sie das Interesse ab, werden langatmig und lassen die Charaktere statt witzig oder grotesk nur unglaubwürdig und nervig werden. Die Menge macht das Gift, und das Regieteam füttert das Publikum mit einer so gut gemeinten Überdosierung, dass die genussreiche Digestion durch erhebliches Grimmen des Lachzentrums ersetzt wird.

„Pam-pam-pam“ singt das Männerquartett

Alles Projektion, alles Staffage? „Märchen im Grand-Hotel“ am Staatstheater Mainz. (Foto: Andreas Etter)

Dabei ist die Grundidee durchaus gelungen: Die Bühne von Christoph Schubiger zeigt zunächst einen gesichtslosen Aufbau, der erst durch Projektionen (Stefan Bischoff) zum Schauplatz wird: ein luxuriöses Büro, nostalgische Reiseplakate, durch naive Tricks filmisch belebt, oder eine mondäne Hotelhalle.

Doch die virtuellen Realitäten setzen sich in den Raum der Bühne fort: Das elegante Treppenhaus materialisiert sich als bespielbare Stiege, auf dem ein Vokalquartett á la Comedian Harmonists als running gag immer wieder Melodien mit „Pam-pam-pam“ wie Loriots Männerchor-Männchen vorträgt. Und auf dem Plüsch der Möblierung lässt sich Platz nehmen, wenn sie wie die Ausstattung im Fernsehstudio mitsamt den Darstellern hereingerollt wird.

Das Leben – ein Traum, die Geschichte – eine Illusion, die Gefühle – bloße Projektion. Die Ebene der vermittelten Realität, eine romantische und eine moderne Metapher, funktioniert bestens. Der Film, damals die neueste mediale Illusionsfabrik, und das Hotel, der magische Brennpunkt eines von den einen erträumten, von den anderen in weltfernem Luxus verbrachten Daseins, gehen eine komplexe Symbiose ein. Von Anfang an wird klargemacht, was Paul Abrahams Operette erst am Ende enthüllt: Es geht um einen Film, dessen Vorspann schon die erste Szene auf der Bühne begleitet.

Zwischen realer Fiktion und gemachter Realität

Was geschickt in der Schwebe bleibt, ist die Frage, wie weit uns „Universal Star Pictures“ in allem, was wir sehen, nur eine synthetische Realität vorspielt. Und inwieweit die Menschen auf der Bühne sich selber verkörpern oder nur sich selber spielen. Die Ambivalenz einer als real empfundenen Fiktion und einer ins „Gemachte“ abgleitenden Realität funktioniert und lässt Abrahams Operette in einer Zeit, in der eine hochtechnisierte Brille reicht, um in eine nahezu perfekte künstliche Welt abzudriften, erstaunlich aktuell werden.

Barbara Aigners Kostüme spiegeln die luxuriöse Vergnügungswelt der dreißiger Jahre, aber auch den leicht angestaubten Glanz vergangener Monarchien. Sie setzt die Übertreibung so dezent ein, dass sie witzig, aber nicht aufdringlich wirkt, etwa, wenn die Gefolgsleute des gnadenlos brüllenden und greinenden Filmproduzenten Sam Makintosh (Murat Yeginer) von John-Lennon-Pilzkopf und Brille bis zum übergewichtigen, rothaarigen irischen Einwanderer oder den Spießer im Karo-Pullover auf anglo-amerikanische Typen anspielen. Die adligen Herrschaften sind so glanzvoll gekleidet, die Pracht wird so hemmungslos ausgestellt, dass die Eleganz zur Staffage abgleitet und amüsanten Effekt bereitet.

Die Regie unterstützt diesen Zug ins Groteske und veralbert die Operetten-Sentimentalitäten ums blaue Blut gründlich als Teil einer umfassenden Illusions-Fabrik. Jennifer Panara hat bei ihrem Auftritt als Infantin den besten Moment, wenn sie gesteht, sie wäre so gerne Königin auf einem gold’nen Thron, lässt aber hinter der Fassade der distinguierten Dame durchscheinen, dass sie auch gerne einmal so richtig ausgelassen sein möchte. Michael Dahmen kann – im Gegensatz zu Max Hopp an der Komischen Oper – tenoral schmachten, leiden und locken. Sein Tangolied „Die schönste Rose und ein Herz voller Liebe“ balanciert genau auf der Trennlinie triefenden Sentiments und ironischer Süffisanz. Stimmlich präsent und als Darsteller ein herrlicher Filou: Johannes Mayer als Prinz Andreas Stephan mit weichem österreichischem Akzent.

Ein Film – vom richtigen Leben gekurbelt

Die Marylou Nini Stadlmanns, die sich selbstbewusst „ihren Film vom richtigen Leben kurbeln lassen“ will, setzt flinke Stepschritte, lange Beine, goldene Locken und einen roten Kussmund ein, um Männer mit solchen primären Locksignalen genau dahin zu manövrieren, wo sie sie haben will. Während sie – ohne Opernstimme – besser verstärkt wird, sind die Mikroports bei anderen Darstellern lästige Stimmvergrößerer – eine Mode, die sich in der Operette leider immer mehr durchsetzt. Dass Artikulation, Verständlichkeit und stimmlicher Schliff damit nicht gehobener werden, zeigt Anika Baumann als grotesk überdrehte Gräfin Ramirez: eine potenzierte „komische Alte“. Auch von ihrem pseudospanischen Geschnatter gilt: Maßvoll wäre es genussreicher goutierbar. Lorenz Klee, der voluminöse, goldbetresste Großfürst, und Henner Momann, mal tattriger Haudegen, mal Zofe en travestie, wirken vor allem durch ihre Erscheinung.

Samuel Hogarth garantiert am Pult des Philharmonischen Staatsorchesters Mainz und als Barpianist auf der Bühne für einen stilistisch sorgfältig erarbeiteten Zugriff auf Paul Abrahams mitreißende Musik. Zwar zündet keiner der Schlager beim ersten Hören, aber beim zweiten Mal gehen die Melodien ins Ohr und zu Herzen. Der rhythmische Reiz der Modetänze lässt nicht kalt – ob mit Bravour quick gestept wird oder beim Tango die falsche Träne glitzert. Wie Hogarth die Farben der Instrumente ausbalanciert, wie er Details – wie die nach Original-Vorbild mit selbstgebauten Megaphonen verstärkten Klarinetten – hervorhebt, wie er die Melodien phrasiert und das Metrum pointiert gestaltet, zeigt treffsicheren Geschmack.

Ähnlich wie mit Abrahams anderer Hotel-Operette „Ball im Savoy“ könnte auch mit dieser Entdeckung ein Märchen wahr werden – das einer Renaissance eines köstlich-frechen Stücks Musiktheater aus einer bis heute aufwühlenden Zeit des 20. Jahrhunderts.

Nächste Aufführungen: 31. Dezember 2018 – 4. und 26. Januar 2019 – 14. und 16. Februar 2019. Weitere Infos: http://www.staatstheater-mainz.com/web/veranstaltungen/oper18-19/grand-hotel

Die Zukunftsvision, die Jan Zweyer in seinem Krimi „Starkstrom“ zeichnet, mutet gespenstisch an. In einem großen Teil europäischer Staaten sind Rechtspopulisten an der Macht. Der Kontinent hat sich regelrecht abgeschottet und gleicht einer Festung. Die Grenzanlagen lassen Erinnerungen an die Zeiten des Eisernen Vorhangs aufkommen.

Gleichwohl gelten die zweifachen, meterhohen Elektrozäune als human. Wenn Menschen sie überwinden wollen, müssen sie nicht gleich den Tod fürchten, sondern mit Strom geladene Drähte machen die „Durchbrecher“, wie man Flüchtlinge jetzt nennt, bewusstlos. Anschließend bringt man sie in als Transitzentren bezeichnete Auffanglager, die Abschiebung ist dann nur noch Formsache.

Der erste Tote im Buch kein Migrant, der jenseits der Grenze auf ein besseres Leben hofft, sondern der Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma. Er kommt unter mysteriösen Umständen bei Wartungsarbeiten ums Leben, zudem findet man bei ihm noch einen verkohlten Schweinekadaver. Der Tod des Mannes lässt sich nicht verheimlichen, auch wenn Behörden das vielleicht gerne möchten. Sie müssen stattdessen miterleben, wie das ganze Geschehen hohe Wellen schlägt, denn trotz der rechtsgerichteten Systeme haben die Medien ihre kritische Rolle noch nicht ganz verloren. Zudem beginnen Ermittler damit, die Hintergründe des grausamen Vorfalls genauer zu untersuchen.

Die Machenschaften der Schlepperbanden

Der aus Frankfurt stammende Schriftsteller Jan Zweyer entwickelt einen temporeichen Plot, der seine Dynamik gleich in mehreren Handlungssträngen entfalten kann. Die Sicherheitsfirma, wie könnte es anders sein, steht in enger Verbindung mit der Politik und staatlichen Instanzen. Eine Polizistin und ihr Kollege stoßen bei ihren Recherchen auf allerlei Ungereimtheiten. Und schließlich gibt es da noch eine Journalistin, die den Auftrag für eine große Reportage bekommen hat. Sie soll nicht nur in Westafrika auf Spurensuche nach den Ursachen der Flucht von Abertausenden Menschen gehen, sondern auch den Blick auf die Fluchtwege richten.

Wenn Zweyer den Leser teilhaben lässt an den Nachforschungen der Reporterin, die für ein angesehenes Magazin in Deutschland tätig ist, beschreibt er die wirtschaftliche und soziale Not, mit der der überwiegende Teil der afrikanischen Bevölkerung zu kämpfen hat. Das Buch erscheint aber nicht nur an solchen Stellen aktueller denn je. Der Autor rückt auch die kriminellen Machenschaften von Schlepperbanden in den Blickpunkt, die mit ihren Verlockungen Menschen überhaupt erst dazu bringen, ihre Heimat zu verlassen. Welche Todesgefahren ihnen drohen, merken sie meistens erst, wenn sie schon auf dem Flüchtlingsboot im Mittelmeer befinden.

Indem Zweyer das Schicksal einzelner Menschen herausgreift, die alles aufs Spiel setzen, um nach Europa zu gelangen, gewinnt seinn Krimi eine spezielle Dramaturgie. Wie es sich für einen spannenden Krimi gehört, läuft alles auf ein ungeahntes Finale hinaus.

Jan Zweyer: „Starkstrom“. Krimi. Grafit-Verlag, 282 Seiten, 12 Euro

Jürgen Manthey ist mit 86 Jahren in Lübeck gestorben. Unser Gastautor Frank Hirsch, heute als freiberuflicher Dozent für Integrationskurse (BAMF) tätig, erinnert sich an seine literaturwissenschaftliche Essener Studienzeit bei dem einflussreichen Hochschullehrer:

Jürgen Mantheys wegweisende Studie über das Sehen in Literatur und Philosophie, 1991 im Hanser Verlag erschienen. (© Hanser Verlag)

Wer Ende der siebziger, dann in den achtziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts an der Essener Gesamthochschule Literaturwissenschaften resp. Germanistik studierte, traf dort im „Fachbereich 3“ (die Bezeichnung Fakultät gab’s damals nicht mehr oder noch nicht wieder) auf eine überaus kompetente und in wissenschaftlichen Kreisen angesehene Schar von Dozenten.

Unter diesen prägenden akademischen Lehrern wie vor allen anderen Erhard Schütz, Jochen Vogt, Horst Wenzel oder auch Horst Albert Glaser beeindruckte den jungen Studenten gleich in den ersten Semesterwochen besonders ein stets elegant gewandeter (Markenzeichen Schal) – durchaus gegen den habituellen Mainstream des geisteswissenschaftlichen juste milieus gekleidet – Dozent: Jürgen Manthey!

Mit weit geöffneten Augen und großen Ohren lauschte der Jungakademiker dem warm-sonoren Klang einer Stimme, die erst einmal mehr Freundlichkeit verströmte, als eine immense Ansammlung von Wissen, die sie späterhin verkünden sollte. Schnell merkte, wer es nur wollte, mit welch einer gebildeten Persönlichkeit man hier in einem Raum saß. Selten nur wurde Manthey ungeduldig ob der gelegentlichen Ignoranz oder vorsätzlichen Unbedarftheit der Studierenden, gleichwohl konnte sein feiner Sarkasmus ein untrügliches Urteil über bewiesene fachliche Inkompetenz abgeben.

Als Lektor Peter Rühmkorf und Elfriede Jelinek betreut

Jürgen Manthey war ein wundervoller Hochschullehrer, genauso wunderbar und mindestens ebenso einflussreich war er für den Literaturbetrieb der späten westlichen Bundesrepublik in den siebziger und achtziger Jahren. Beim Rowohlt Verlag war Manthey viele Jahre als Lektor tätig, dort betreute er die Werke zum Beispiel von Peter Rühmkorf, Peter Hauf oder Elfriede Jelinek.

Wer von uns Studenten auf sich hielt, las gierig jedes neu erschienene Buch aus der für die damalige Zeit wegweisenden Edition „das neue buch“ bei Rowohlt; eine Reihe, die im Gegensatz zu der damals schon ein wenig angestaubten „edition suhrkamp“ pfiffiger, avancierter und irgendwie auch links abgebogener daherkam; erinnert sei hier nur an die Bücher Rolf Dieter Brinkmanns oder an die voluminöse Flaubert-Biografie von Sartre. Manthey war zudem ein Kenner der zeitgenössischen amerikanischen Literatur, er machte unter anderen James Baldwin in Deutschland bekannt (heute wird dieser Autor zum X-ten Mal wiederentdeckt), wie auch den überaus komplexen Thomas Pynchon.

Beispielhafter Enzyklopädist und Kulturhistoriker

Was von Jürgen Manthey bleiben wird, neben den Erinnerungen seiner Studierenden, seiner Kollegen und der literarischen Welt, sind selbstverständlich seine Bücher! Natürlich beschaffte sich der Student via Bibliothek zunächst seine Fallada-Monografie bei Rowohlt. Manthey war freilich als Literaturwissenschaftler vor allem Enzyklopädist und Kulturhistoriker. Seine Hauptwerke über die Kulturgeschichte des Sehens („Wenn Blicke zeugen könnten“), vor allem aber zuletzt „Königsberg. Geschichte einer Weltbürgerrepublik“ sind von einem unfassbaren Impetus des Erklärens, des Verstehen-Wollens und des Aufweisens von kulturwissenschaftlichen Querschnitten bewegt, wie es das heute nur noch selten gibt. Und sie sind – bei aller wissenschaftlichen Stringenz – lesbar, bar jeden akademischen Jargons.

Literaturbetriebler, Literaturvermittler, Literaturliebhaber – Jürgen Manthey war ein wahrer homme de lettres!

2015: Wilhelm Genazino als Gast des Gladbecker Literaturbüros in der Stadtbibliothek Duisburg. (Foto: Jörg Briese)

Wilhelm Genazino war einer der Lieblingsgäste des Gladbecker Literaturbüros Ruhr. Mal las und diskutierte er im Jüdischen Gemeindezentrum am Duisburger Innenhafen, mal im Theater an der Ruhr, mal im Foyer des Museums Bochum. Bei Tisch- und Bühnengesprächen für und mit uns blieb er immer jener freundlich-zugewandte Gast, den sich jeder Gesprächspartner oder Veranstalter wünscht.

Während einer Fahrt zum Hotel „Duisburger Hof“ unterhielten wir uns einst über den ihm so verhassten Lärm (aus Nichts), der alles überwuchert: öffentliche Easy-Listening-Musik, die stampfenden Beats aus spätpubertierenden Jünglingskarossen, Self-Marketing-Gedröhne oder Eventwahn. Ein anderes Mal wunderten wir uns über den Zwang zu Selbstoptimierung und die Pflicht zum Auslandsaufenthalt, ohne den kein Leben (vor allem keine Karriere) mehr möglich zu sein scheint. Genazino selbst – durchaus auch ein Reisender – blieb seiner Heimat zwischen Mannheim, Frankfurt und Heidelberg immer verhaftet und machte aus dem Historiker-Motto „Grabe, wo du stehst“ seine eigene Poetik des beharrlich „gedehnten Blicks“, ein detailversessenes Sehen, das nicht nur genau hinschaut und durch schaut, sondern Bewusstsein, Ort und Gegenwart so tief auslotet, dass Wilhelm Genazino zu Recht als leiser, aber wortgewaltiger Wahrnehmungsvirtuose gilt.

Im besten Falle: gescheit, gescheitert, gescheiter

Für diese Meisterschaft erhielt er viele Preise. Und war einer, der sich über Preise (und Preisgelder) auch freuen konnte. Allerdings monierte er in seinem Essay „Funkelnde Scherben. Der Künstler und sein Preis“, dass mit dem Lobpreisen des Autors oft die vielfachen Möglichkeiten des Scheiterns beim Schreiben ausgeblendet werden. Im Vordergrund stehe nur noch das gelungene Werk. Als ich ihn einmal fragte, wie er die ‚Helden‘ seiner Romane beschreiben würde, antwortet er: „Wie uns alle. Jeder, der den Alltag überlebt, ist eigentlich ein Held.“

Den wohl wichtigsten Literaturpreis, den Georg-Büchner-Preis, erhielt Wilhelm Genazino 2004, auch mit der Begründung, dass er sich „wie Georg Büchner stets um die Randexistenzen der Gesellschaft gekümmert“ habe. Man hätte präziser sagen können: vor allem um das Innenleben von vermeintlichen Außenseitern – denn selbstverständlich wusste Genazino, dass die Einzelgänger, Verlierer und Sonderlinge so selten nicht sind, dass die „Randexistenzen“ heute eher die heimliche Mitte, das unheimliche Massezentrum der Gesellschaft bilden.

Den Eigenbrötlern Genazinos geschieht viel, vieles stößt ihnen zu, doch nur selten passiert etwas. Jedenfalls war das lange so in seinen Texten und in Genazino wuchs der Wunsch, dies zu ändern. In einem TagesAnzeiger-Interview mit Hajo Steinert kommentierte er die Jahre zwischen 1984 und 1989 so:

„Da hatte ich meine bisher größte Krise. Mit Romanen aus der Angestelltenwelt ging es nicht weiter. Fünf Bücher dieser Art waren genug. Mein Programm des psychologischen Realismus war erschöpft. (…) Mit meinem neuen Roman ‚Die Liebesblödigkeit’ betrete ich ein neues Kapitel meines Schriftstellerdaseins. Ich konnte doch mein Programm einer Ästhetisierung der Wahrnehmung nicht ewig fortführen. So wenig wie damals meine Angestelltenromane. Ich will hin zu einem handlungsstarken Romantyp. Mich aus einer Einbahnstraße befreien.“

Vieles blieb dennoch erhalten. Die Ratlosigkeit und der Schwindel, der viele Figuren Genazinos erfasst, ihre Verstörungen, ihre Innen- wie Außenweltallergien. Trotz aller Selbstauskünfte Genazinos, trotz aller Essays und Poetikvorlesungen verweigerte der Autor vorschnelle Lösungen in den Geschichten, und eindimensionalen Schreib-Programmen oder schlüssigen, also erstarrten Poetiken misstraute er weiter zutiefst.

Die schwierige Kunst, innere Welten sichtbar zu machen

Über Virginia Woolf schrieb Wilhelm Genazino: „Es wird von inneren wie von äußeren Befindlichkeiten erzählt, und zwar so, als wären auch die inneren anschaulich. Sie erzählt von der inneren Welt, als könnte man von dieser erzählen.“ Und in der Tat – vielleicht kann man das trotz aller Zweifel, jedenfalls ein Autor von Genazinos Größe. Als Leser sind wir fasziniert davon, wie der Erzähler hörbar macht, Dechiffrierer und Übersetzer dessen ist, was man mit der Sprachwissenschaft Wygotskis oder Piagets das „innere Sprechen“ der Menschen nennt. Wir alle praktizieren und hören dieses unaufhörliche, oft zwanghafte innere Sprechen, aber kaum einer erfasste dieses amorph-wilde Durcheinander zwischen Halbgedachtem, Gefühl, Bild und Wort so als lesbar verstörenden Text wie Genazino. Er brachte es in Form, in eine ästhetische Gestalt, die auch die ganze Tragik und Komik dieses Sprechens und der damit verbundenen Biografien, Hoffnungen, Verletzungen, Sehnsüchte, Absurditäten enthüllt. Dieser „Selbstkommentar unseres unentwegt erlebenden Ichs“ ( so Genazino in seinem Essay „Belebung der toten Winkel“) ist so intensiv gestaltet, dass der Leser nicht umhin kann, auch seinem eigenen inneren Sprechen, das sich nun nicht mehr länger überhören lässt, endlich Gehör zu schenken. Genazino bringt zur Sprache, was andere nur diffus erleben, denn deren inneres Sprechen bleibt – ästhetisch unbearbeitet – bloß fragmentarisch, flüchtig, abgründig, asynchron, amoralisch, voller Tempo- und Bildwechsel.

Wilhelm Genazino genügte dagegen oft nur ein einzelnes Wort (wie „Liebesblödigkeit“ oder „Problembetreiber“) oder ein einziger Satz, um eine Shortest-Story oder doch gleich von der ganzen Welt zu erzählen. So leuchtet er uns mit seinen Romanen, Erzählungen und Essays weiter heim und aus: unsere Innenausstattung, jene Inneneinrichtung des sog. modernen Massenmenschen, der so gerne Individuum, also unteilbares Ganzes und nicht nur zersplittertes Ich wäre.

Als gestern die betrübliche Nachricht vom Tod des Büchnerpreisträgers Wilhelm Genazino (75) sich verbreitete, ist mir auch eine Begegnung aus dem Jahr 2004 wieder eingefallen. Es war eine sehr angenehme Begegnung mit einem hellsichtigen, empfindsamen und bemerkenswert bescheidenen Menschen. Er war ein Autor, auf dessen Bücher man immer und immer wieder zurückkommen konnte, ja: musste.

Das folgende kurze Interview, geführt am Stand des Carl Hanser Verlages auf der Frankfurter Buchmesse, ist damals in der Westfälischen Rundschau (WR) erschienen. Hier der Archivtext:

Wilhelm Genazino 2016 auf der Frankfurter Buchmesse (Foto: Heike Huslage-Koch / Wikimedia Commons). Link zur Lizenz: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Sie erhalten in Kürze den wichtigsten deutschen Literaturpreis, den Büchnerpreis. Wie haben Sie die Nachricht aufgenommen?

Wilhelm Genazino: Ungläubig. Aber ich freue mich natürlich, klar. Bis vor wenigen Jahren stand ich eher am Rande. Ich hab’ mich da gar nicht unwohl gefühlt.

Geduldige Beobachtungen von Randfiguren ziehen sich auch durch Ihr Werk.

Stimmt. Ich passe zu meinen Figuren. Deswegen mag ich auch die Vorstädte. Da geht es weniger künstlich zu, glaubwürdiger, nicht so aufgedonnert wie in der Fassadenwelt der Innenstädte.

In Ihrem Essay-Band entwickeln Sie auch eine Humor-Theorie. Sie unterscheiden zwischen innen- und außengeleitetem Humor. Was verstehen Sie darunter?

Es gibt sehr verschiedene Arten des Vergnügens. Diese furchtbare Fernsehreihe „Pleiten, Pech und Pannen“, das ist sozusagen der Massenhumor. Da passiert immer wieder dasselbe: Ein Mann fliegt vom Fahrrad, eine Torte fällt einer Frau auf die Bluse, ein Kind rutscht im Gummiboot aus… Es ist dieser öffentliche Schadenfreude-Humor mit ganz groben Effekten. Die komische Empfindung hingegen braucht gar keine Witze als Anlass. Hier geht es um stille Wahrnehmungen, darum, dass man etwas für sich als komisch entdeckt. Eben war ich in einem Messe-Bistro, da stehen drei Tische – und auf jedem ein handgeschriebenes Schildchen: „Die Tische gehen nur über die Bedienung!“ Man weiß ja, was gemeint ist. Aber das so auszudrücken, das ist einfach großartig. Damit könnte man im Fernsehen nicht landen. Der Witz ist viel zu leise, so etwas kommt eher in der Literatur zum Vorschein – bei Lawrence Sterne, bei Italo Svevo oder bei Jean Paul.

Ihr Buch enthält auch eine Betrachtung über gescheiterte Autoren.

Es gibt viele großartige gescheiterte Bücher. Es ist oft ein Kennzeichen großer Romane, dass die Autoren zwischendurch ihr Thema verlieren. Auf einmal weiß man nicht mehr: Wovon ist hier eigentlich die Rede, was ist hier los? Das gibt es selbst bei Thomas Mann. Häufig sind es die besten Stellen, an denen ein Autor deliriert; diese Latenz-Phasen, bevor er wieder in seinen Roman zurückfindet.

Was hat es mit dem „gedehnten Blick“ auf sich, den Sie auf ein altes Kinderfoto anwenden, in dem sie nach und nach immer wieder andere Dinge entdecken?

Wenn man etwas sehr lange anschaut, dann merkt man, dass das Auge das verwandelt, was es sieht. Es bleibt nicht bei dem, was es einmal erkannt hat. Solches Hinschauen haben wir verlernt. Das Fernsehen ist ja sozusagen eine Sehens-Abgewöhnungs-Maschine, allein durch die Häufigkeit der schnellen Schnitte. Man wird gezwungen, ein Geschehen zu verfolgen. Aber das hat mit Sehen nichts mehr zu tun. Eine fatale Entwicklung.

Ihr neuer Roman „Eine Frau, eine Wohnung, ein Roman“ spielt zu Beginn der 60er Jahre. Was war das für eine Zeit?

Die Zeit, in der ich jung war. Eine bescheidene Zeit, eine armselige und verschämte Zeit. Das Entsetzen der Nachkriegsjahre stand noch den Menschen ins Gesicht geschrieben. Damals gab’s noch nicht diese künstliche Entsetzens-Kultur. Allerdings ist damals in Deutschland gnadenloser Kitsch produziert worden, der im Grunde dem NS-Kitsch geähnelt hat. Und das hört bis heute nicht auf: Auch diese unselige Volksmusik ist ein Spätling der NS-Zeit…

__________________________________________

Ausgewählte Besprechungen von Genazino-Werken bei den Revierpassagen:

„Außer uns spricht niemand über uns“ (Besprechung erschienen am 3.9.2016)

„Bei Regen im Saal“ (Besprechung vom 23.10.2014)

„Leise singende Frauen“ (Besprechung vom 30.7.2014)

„Courasche oder Gott lass nach“ (Theaterstück) (Besprechung vom 3.10.2007)

Vor Wochenfrist wurde im Dampfgebläsehaus der Bochumer Jahrhunderthalle zum 33. Male der mit 10.000 Euro dotierte Hauptpreis des Literaturpreises Ruhr vergeben. Diesmal erhielt ihn die in Essen geborene, heute in Berlin und auf Naxos lebende Schriftstellerin Elke Heinemann. Mehr über sie auf Ihrer Autorinnenhomepage: www.elke-heinemann.de.

Die Laudatio auf Elke Heinemann hielt Jurymitglied Ulli Langenbrinck. Sie ist Autorin und Lektorin, war zuletzt u.a. Programmleiterin des Asso-Verlags in Oberhausen und lebt in Mülheim an der Ruhr. Die Revierpassagen veröffentlichen ihren Text mit freundlicher Genehmigung der Verfasserin. Hier nun ihre Laudatio im schriftlichen Wortlaut:

Elke Heinemann ist eine sehr vielseitige Autorin, die in den verschiedensten Genres zuhause ist. In ihren bisher vier veröffentlichten Romanen sowie in zahlreichen Kolumnen, Essays, Hörspielen und Radio-Features erweist sie sich als hochkarätige literarische Stimme abseits des Mainstreams. Aber auch Künstler-Portraits in Form von Monografien oder als Hör-Stücke spielen in Elke Heinemanns Werk eine wichtige Rolle, so etwa von Meret Oppenheim, William Beckford, Ezra Pound, Helmut Heißenbüttel, Ernst Ludwig Kirchner und Nicolas Born, dem 2007 zusammen mit seiner Tochter Katharina Born posthum der Literaturpreis Ruhr verliehen wurde. Hinzu kommen zahlreiche Beiträge in Anthologien, Zeitschriften und Zeitungen, darunter die Kolumne „E-Lektüren“ im Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, die – logischerweise – auch als E-Book erschienen sind.

Für uns als Jury ist Elke Heinemann sozusagen der Idealfall einer Preisträgerin, hat sie doch einerseits eine umfangreiche und formal wie thematisch weit gefasste Veröffentlichungsliste von hoher Qualität, und andererseits liegt ein aktueller, 2018 veröffentlichter Roman vor, der allein schon unbedingt preiswürdig ist: „Fehlversuche“ ist ausdrücklich „Kein Kinderbuch“ – so der Untertitel –, obwohl er von einer Kindheit erzählt. Denn es geht darin um die anfangs sechsjährige Elisa, die in den 1960er Jahren im Ruhrgebiet in der Hölle einer „Kleinstfamilie“ aufwächst, in einem „Haus des Höheren Beamtentums“, in einem „unheimeligen Heim“.

Der Vater, auch „Vaterdarsteller“ genannt, ist als höherer Beamter meistens unterwegs und abwesend, das Kind bleibt mit der Mutter allein. Die Mutter, ein „wütendes Gespenst“, „Mutterdarstellerin und Maria-Callas-Darstellerin in einer Person“, ist alkoholabhängig, sie hat ein Dauer-Rendezvous mit dem Herrn Jägermeister, der ist ihr liebster Saufkumpan, er ist ihr treu ergeben und kichert so nett, „er ist sehr betrunken, nur gut, dass er keinen Führerschein hat, den müsste man ihm abnehmen, den Jagdschein hingegen darf er behalten.“ Aber die beiden anderen, die Herren Marillenlikör und Eierlikör, kann die Mutter auch gut leiden. Wenn der Vater mal heimkommt, ist die Mutter „schon mit dem Jägermeister auf und davon. Wohlsein!“

Den Soundtrack zum allabendlichen Drama liefert der bis zum Sendeschluss heiß laufende Fernseher. Mal kommen Rudi Carrell und Ilja Richter mit lustigen Gags zu Besuch, dann wieder schunkelt die Mutter mit dem Jägermeister zum Kölner Saalkarneval, oder sie lallt im Duett mit Maria Callas die Carmen-Arie von der Liebe, die ein wilder Vogel ist, zwar auf Französisch, aber das stört die Mutter nicht weiter.

„Lallen kann die Mutter noch in dieser Nacht, sprechen kann sie kaum mehr, selbst in der eigenen Muttersprache trägt sie nur noch grammatikalisch Unvollständiges vor, Sprachfragmente, monologisch geäußert, exklamatorisch zum Teil, auch imperativ gerichtet an eine Person, die Elisa hier & jetzt nicht sehen kann wie den Vati beispielsweise, die Mutter spricht von einem Schein, einem Wein oder einem Schwein, man kann sie nicht genau verstehen, zumal sie nun mit einem Schmerzensruf zu Boden geht, Glas zersplittert, Elisa tanzt stumm mit dem Jägermeister zur Habanera auf den Scherben, eine kleine Seejungfrau, die ihre Stimme eingetauscht hat gegen eine Seele, die geliebt werden möchte, aber leider nicht geliebt wird.“

Elisas Wirklichkeiten sind ein böses Märchen aus der Gegenwart, in der die Rollen, die Glaubenssätze, die Gewissheiten und die Glücksversprechen ebenso festzementiert sind wie in den echten alten Märchen, deren Figuren ebenfalls durch Elisas Abgrund und den ihrer Mutter mäandern. Elke Heinemann setzt Märchenmotive (inklusive der darin überlieferten diversen Todesarten), Fragmente von Weihnachtsliedern, Poesiealbumsprüche, Opernarien (Liebeswunsch!) und Kinderlieder wie Schlaf, Kindlein, schlaf als treibende Motive in den Text, eine beklemmende, verzweifelte oder bitterböse Ironie. Das „Kinderganovenduo“ Max und Moritz wird bei einer Weihnachtsfeier vor den Augen des kindlichen Publikums in der Mühle zu Futter für echte Bio-Gänse zerschreddert, das ist nun mal das Schicksal der bösen Kinder, wie „Bestsellerautor Wilhelm Busch“ es diversen Generationen eingebläut hat. Und die „Zehn kleinen Negerlein“ mutieren zu zehn kleinen Jägermeistern, die ihrer Jägermeister trinkenden Anhängerschaft auf verschiedenste Weise den Garaus machen, bis wie im Kinderlied keiner mehr übrigbleibt.

Ein Grundmotiv dieses Romans ist Identität. Elisa muss ein Wunderkind sein, sie darf nicht sein, wie sie ist, „die Eltern treiben dem Kind das wahre Kind aus, sobald es sich zu erkennen gibt, die Eltern sind selten einer Meinung, aber eine gemeine Meinungsgemeinschaft, wenn es darum geht, dem Kind die eigene Art auszutreiben.“ Das oberste Gebot der Eltern lautet: Sei nicht, wie du bist, sei anders, sei besser. (Kommt Ihnen das eventuell bekannt vor? Stichwort Selbstoptimierung?) In dieser Kindheit ist es dem Kind unmöglich, ja verboten, „ich“ zu sagen und geschweige denn zu denken, die vermeintlich natürliche 1. Person Singular wird zu einer verzweifelten Lügen-Chiffre, geschrieben „I.C.H.“.

Das Kind versucht, zu überleben, indem es sich einen Zwilling namens Alise erfindet, und die Eltern zu befriedigen, indem es sich als Kind präsentiert, das so ist, wie sie es haben wollen, doch alle seine Versuche sind und bleiben „Fehlversuche“, da haben wir den Titel. Eine nahezu unüberschaubare Folge von Fehlversuchen unternimmt dieses Kind, „bis es ein Ich hat, das Ich sagen und schreiben kann.“

Dann ist Elisa erwachsen und sitzt am Sterbebett der Mutter, „alles ist ruhig, alles ist gut, nach einer Weile steht es auf, öffnet die Tür, tritt hinaus ins Licht, verwandelt sich, sagt dann leise: Ich.“

Das Buch ist zu Ende, es gibt eine Brücke, die über den Abgrund führt, die Hölle ist vielleicht – bestimmt! gerade im Nachbarhaus anzutreffen. Will man die Leitmotive dieses schmalen großen Romans knapp zusammenfassen, genügt ein Blick auf die Umschlagrückseite, wo sie in Form von Hashtags aufgelistet sind: fantasie, ich-erzählung, identität (motiv), kind (motiv), märchen (motiv), resilienz (motiv).

Resilienz, laut Lexikon die „psychische Widerstandskraft und die Fähigkeit, schwierige Lebenssituationen ohne anhaltende Beeinträchtigung zu überstehen“, kommt nicht ohne Hilfsmittel aus. Das wichtigste aller Hilfsmittel ist die Sprache: man muss Dinge aussprechen/schreiben, die nicht gesagt/geschrieben werden können oder dürfen. So formuliert es Elke Heinemann in ihrer literarischen „Selbstauskunft“, die morgen auf fixpoetry.com erscheint (mittlerweile hier abrufbar, Anm. der Redaktion), und das gilt für alle ihre Romane, in denen sie auf verschiedene Weisen die Wirklichkeit kritisch-ironisch analysiert. Die Wirklichkeit – oder das, was Menschen sich als ihre eigene Wirklichkeit, als eigene Identität konstruieren. So erforscht sie auch das Verhältnis von Wirklichkeit und Fiktion. Keiner ihrer Romane folgt den Regeln der linearen Erzählweise, in allen werden Rollenklischees, Trivialmythen und populärkulturelle Phänomene Stück für Stück auseinandergeschraubt. Elke Heinemann tut dies auf formal innovative Weise, inspiriert von dadaistischen Montagetechniken, mit denen sie lustvoll-spielerisch und bitterböse entlarvt, was einem so Tag für Tag aus den Illusionsmaschinerien alter und neuer Medien entgegenmüllt.

So auch in ihrem 2006 erschienenen Debut „Der Spielplan“. Ein Liebesroman, eine gnadenlos komische Geschlechter- und Gesellschaftssatire, in der sich vier nach Frauenzeitschriften benannte Frauen – Brigitte, Petra, Emma und Marie-Claire – auf die Suche nach dem ultimativen Glücksbringer und Kindeserzeuger machen. Das gemeinsame Objekt der Begierde ist Bert, ein supererfolgreicher Medienmann und Frauenhasser, der sich auch noch als Klon verdoppelt. Und wie im wirklichen Leben dürfen Leser und Fernsehshowzuschauer am Ende abstimmen. Als Roman wurde „Der Spielplan“ mit dem 1. Preis des österreichischen Floriana-Literaturwettbewerbs ausgezeichnet, Elke Heinemann montierte daraus aber auch ein grandioses Hörspiel für den WDR.

Das Verhältnis von Wirklichkeit und Fiktion zu erforschen ist eine weitere Konstante in Elke Heinemanns Werk, etwa wenn sie in ihrem „Kriminalrondo“ „Nichts ist, wie es ist“ (2015) in sechs Antikriminalgeschichten das Genre Krimi zerpflückt und es in ein poetisches Spiel verwandelt. In ihrem Web-Blog schreibt sie dazu:

„Gertrude Steins einziger Kriminalroman, Blood on the Dining-Room-Floor, hat mich zu meinen Texten inspiriert: Es gibt keine nacherzählbare Handlung, es gibt keine beschreibbaren Charaktere, es gibt keine Leiche, und alle Ermittlungen, die dem einzigen Todesfall im Roman gelten, sind sehr oberflächlich, sodass es auch keinen befriedigenden Schluss geben kann. Gertrude Stein schreibt, dass aufgeklärte Fälle über kurz oder lang vergessen werden. Daher hat sie das zentrale Element des Kriminalromans aufgewertet – das Geheimnis.“

Was geschehen ist, ist geschehen, aber alle geben vor, es wäre nichts passiert. Nichts ist, wie es ist. Jeder ist ein potenzieller Täter. Jeder ist ein Hauptverdächtiger. Den Roman kann man in konventioneller Buchform lesen, doch der Kriminal-Stoff wurde in einer Fixed-Layout-EPUB-Version auch experimentell in ein Digitales Gesamtkunstwerk umgesetzt – preisgekrönt mit dem Deutschen eBook Award 2015.

Einen Bestseller hat Elke Heinemann auch geschrieben. „KISS OFF“ ist ein Bestseller in Echtzeit, damit hat sie 2008 ein neues Literaturgenre erfunden. Die Romanheldin Elisabeth Herzig ist Journalistin, Single und um die vierzig, sie hat zu viel Fantasie und zu viel Fett. Wild entschlossen, einen Beststeller zu schreiben, führt sie über ihre Suche nach Mr. Right (der in diesem Fall Hugh Grant heißt) ein Tagebuch in Echtzeit, gespickt mit Werbeflächen für die im Roman erwähnten Artikel, einer Anleitung zum Schreiben erotischer Literatur, einem Literaturquiz und Echt-Zitaten aus der Pornowerbung.

Es gibt wohl kein Klischee durchkonfektionierter so genannter „Frauenliteratur“, das Elke Heinemann in diesem irrwitzigen Roman nicht auseinandernimmt. „KISS OFF“ ist eine selbstironische Slapstick-Komödie, ein tragisch-komischer schriller Zerrspiegel nicht nur des Weibchenbilds à la Sex and the City oder den Desperate Housewives, sondern auch der Bestseller-Manie des Literaturbetriebs und seiner Kommerzialisierung, sowie der Kommerzialisierung aller Lebensbereiche.

Wenn man jetzt vermutet, bei Elke Heinemanns Texten handele es sich um schwer verdaubare Literatur, die nur von einem elitären Publikum goutiert werden kann, ist das glücklicherweise ein Irrtum. Elke Heinemann gelingt es nämlich, mit ihren Texten Genuss herzustellen, Vergnügen zu erzeugen, ein Lachen oder Kichern über den alltäglichen Wahnsinn im Neoliberalismus. Das ist ein subversives Lachen, das sind Erkenntnisse, die sich festsetzen und die so genannten Fundamente unserer Gegenwart unterminieren und als das erkennbar machen, was sie sind: ein absurdes Theater im Dienst der stereotypisierten Gesellschaft.

Die Jury würdigt mit Elke Heinemann eine beharrlich widerständige Autorin, die ebenso virtuos wie ironisch gesellschaftliche Klischees, die Kommerzialisierung aller Lebensbereiche und menschlicher Bedürfnisse und die Glaubenssätze und vermeintlichen Gewissheiten unserer Gegenwart seziert. Gerade eine solche literarische Stimme gilt es, zu unterstützen. Elke Heinemann schreibt erklärtermaßen Literatur, die sich der Massentauglichkeit verweigert, aber ich wünschte mir, die Massen wären tauglich für eine solche Literatur.

Herzlichen Glückwunsch zum Literaturpreis Ruhr 2018, Elke Heinemann.