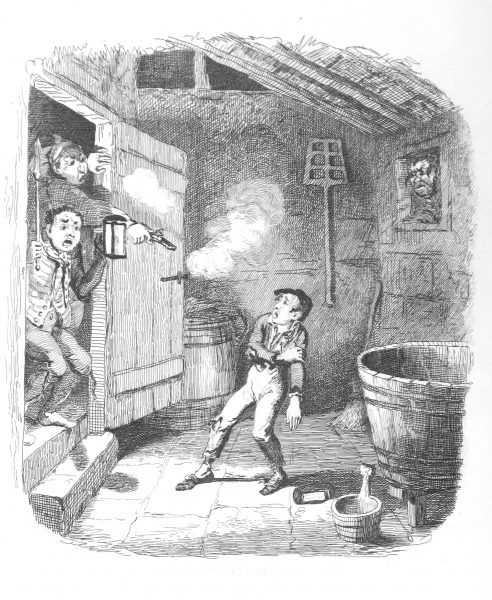

Die Menschen baumeln an den Schicksalsfäden. Szene aus „L’Empio punito“ bei den Innsbrucker Festwochen der Alten Musik. Foto: Birgit Gufler

Ein öder Sommer verblasst über der Landschaft der Festivals. Von Schleswig-Holstein bis Macerata, vom Rheingau bis nach Griechenland – alles abgesagt. Leer lag das Nest in Bayreuths prangendem Saal, allzu früh schwand die Triennale an der Ruhr und still lag das Wildbader Tal im Schwarzwald, wo sonst Rossinis liebliche Melodiegirlanden in den Himmel der Musik flattern.

Seit den hungerschlotternden Nachkriegsjahren nach 1945 hat es keinen solchen tonlosen Sommer mehr gegeben. Die Folgen für die Künstler und die Veranstaltungsbranche sind fatal, von den Millionenverlusten für Reise- und Gastro-Gewerbe ganz zu schweigen.

Wie hoch der künstlerische Verlust ausfällt, lässt sich wohl nur schwer einschätzen. Sicher fehlt kaum etwas, wenn das „Traumpaar“ Netrebko – Eyvazov nicht ein weiteres Mal vor beseligten 400-Euro-Karten-Besitzenden altbekannte Opernschlager schmettert. Doch dass Salzburg sein 100jähriges Bestehen geschrumpft und glamourarm begehen musste, war ein herber Schlag, den das Festival mit Mut und Zähigkeit – und einem künstlerisch beachtlichen Ergebnis – abzufedern wusste.

Zu bewundern ist, wie sich im gebeutelten Italien Festivals dagegen gewehrt haben, einfach von der Landkarte zu verschwinden: Pesaro mit einem ehrgeizigen Rossini-Rumpfprogramm. Torre del Lago, wo der Dirigent Enrico Calesso eine hochgelobte „Madama Butterfly“ musikalisch erblühen ließ. Oder Verona, wo sich Intendantin Cecilia Gasdia und ihr Team nicht kleinkriegen lassen wollten und das steinerne Riesenrund wenigstens mit Puccinis hintersinniger Komödie „Gianni Schicchi“ mit Leben füllten. Doch was schmerzlich fehlt, sind die vielen sommerlichen Aktivitäten, die Kultur in die Fläche bringen, die sich originellen Programmen und Entdeckungen widmen wie das Festival „Raritäten der Klaviermusik“ in Husum, die jungen Künstlern die Chance eines Auftritts oder die Gunst gemeinsamen Arbeitens und Lernens gewähren.

Neustart an Ruhr und Inn

Der Mut eines verzweifelten „Dennoch“ nützt leider nichts gegen ein Virus, das unbeeindruckt an Körperzellen andockt, sein Erbgut einschleust und sein Zerstörungswerk weiterträgt. Aber dieses „Dennoch“ gibt es, abgesichert durch peinlich genau erarbeitete Hygienekonzepte, viel logistischen Aufwand und strikte Disziplin im Publikum. Das Ruhrgebiet spielte dabei eine international beachtete Vorreiterrolle, als das Klavier-Festival Ruhr bereits im Juni wieder mit Konzerten begann.

Aber auch Musiktheater sollte möglich sein und die Menschen wieder erreichen: Davon waren die Festwochen Alter Musik in Innsbruck überzeugt. „Euphorisch“ kündigte Intendant und Dirigent Alessandro de Marchi die 44. Festwochen an: Beide geplanten Opern konnten – wenn auch in adaptierter Form – aufgeführt werden, darunter nach einer neuen kritischen Ausgabe Ferdinando Paërs „Leonora“ von 1804 mit dem Libretto von Jean Nicolas Bouilly, das Beethoven ein Jahr später für seinen „Fidelio“ heranzog. Das Werk sollte neben den Opern von Johann Simon Mayr und Pierre Gaveaux auf den gleichen Stoff beim Beethoven-Fest in Bonn gezeigt werden – im vorläufigen Programm 2021 sind sie leider nicht mehr enthalten.

Das neue Innsbrucker Haus der Musik. Foto: Werner Häußner

Der zweite Opernabend, aus dem Innenhof der Theologischen Fakultät verlegt ins neue „Haus der Musik“, kleidete Alessandro Melanis „L’Empio punito“ („Der bestrafte Frevler“) in eine vollgültige szenische Aufführung mit zehn Darstellern auf der Bühne und einem Elf-Musiker-Orchester vor dem Podium. Die Oper, auf der Basis eines Autographs aus der Vatikanischen Bibliothek von Musikwissenschaftler Luca della Libera kritisch ediert, gilt als früheste musikalische Adaption des 1630 im Druck erschienenen Don-Juan-Dramas von Tirso de Molina.

Von Spanien nach Makedonien

Melanis Werk ist ein Dokument für die kulturellen Verflechtungen im Europa der Mitte des 17. Jahrhunderts. Der Komponist stammt aus einer musikalischen Sippe in Pistoia, zu der sein komponierender Bruder Jacopo und der Kastratensänger (und Spion) Atto Melani gehörten. Aus Pistoia stammt auch Papst Clemens IX., der Melani kurz nach seiner Wahl 1667 zum Kapellmeister der römischen Basilika S. Maria Maggiore berief. Auch als Opernkomponist glänzte Melani; Aufführungen seiner Werke sind aus Bologna, Siena, Florenz und Reggio Emilia dokumentiert. Zwei Jahre später eröffnete eine der einflussreichen römischen Familien, die Colonna, ihr neues Theater mit Melanis „L’Empio punito“. Das aufwändige Werk, in Innsbruck von mehr als vier auf zweidreiviertel Stunden gekürzt, bot ein rauschendes Fest: 67 Statisten und 16 Bühnenbilder sorgten für Pracht und Prunk.

Auch wenn die Nähe zu Tirso de Molinas Don Juan in vielen Details deutlich wird: Melani und sein Librettist Filippo Accaiuoli passten den Stoff geschickt an die Bedürfnisse ihres Publikums an. Bei der Verlegung des Schauplatzes aus Sevilla in ein sagenhaftes Makedonien war wohl weniger die Zensur bestimmend. Eher die Erwartung der für griechische Mythologie aufgeschlossenen „Arkadier“, die zudem spanischer Literatur schlechten Geschmack attestierten. Accaiuoli war später einer der ersten Mitglieder der „Accademia dell’Arcadia“ die auf Literatur und Dichtung in Europa einen erheblichen Einfluss ausüben sollte – nicht zuletzt durch den Patriarchen aller Librettisten, Metastasio, auch auf die Oper.

Arkadische Gelehrsamkeit und derbes Volkstheater

Fingierte Vergiftung: Atamira (Theodora Rafti) mit ihrem untreuen Ehemann Acrimante (Anna Hybiner). Foto: Birgit Gufler)

So wird also aus Don Juan ein „Acrimante“ und aus dessen Diener Catalinon (bei Mozart: Leporello) ein „Bibi“, eine herrlich pralle Komödienfigur. Der „Wüstling“ bei Melani verführt keine Frauen am laufenden Band, sondern verguckt sich nach einem Schiffbruch sofort in Ipomene, die Schwester des Königs Atrace von Makedonien, die dummerweise aber bereits mit seinem besten Freund Cloridoro verbandelt ist. Seiner Ehegattin Atamira dagegen gibt Acrimante einen brutalen Korb nach dem andern, aber dieser Schatten der späteren Mozart’schen Donna Elvira bleibt ihm verbunden bis hin zu einem fingierten Giftmord. Sie wird so zum spannendsten Charakter der Stücks, das auf der anderen Seite mit Bibi und der Amme Delfa ins derbe Volkstheater greift, dem auch obszöne Anspielungen nicht fremd sind – von wegen Zensur also.

Das Ende kennt den steinernen Gast und den Höllensturz Acrimantes, nicht aber Tirso de Molinas moralische Schlussfolgerung: Der spanische Dramatiker aus dem Orden der Mercedarier macht seinen Zuschauern unmissverständlich klar, dass sie wie der Spötter Don Juan „des Staubes Kleid“ tragen, ihre Lebensfrist unkalkulierbar und das Gericht Gottes jederzeit zu erwarten ist. Dort bleibt dann „keine Schuld unbezahlt“. In Melanis Oper fährt Acrimante in die Unterwelt, weil er seine Seele dem Gott der Toten, Pluto, versprochen hat, der ihm vorher in einer Traumszene den Orkus als einen Ort neuer Liebesfreuden vorgegaukelt hat – wer denkt nicht an Wagners Venus, wenn er die Göttin Proserpina rufen hört: „Zum Vergnügen, zu den Freuden“? Unser Proto-Don-Giovanni darf dann noch mit Charons Nachen die Wellen des Styx zum Hafen des Acheron kreuzen, bis er endlich in den Tartarus gelangt. Ein Finale, in dem die dramaturgische Folgerichtigkeit immer brüchiger wird.

Heitere Oberfläche ohne Kratzer

Anna Hybiner singt die Rolle des bestraften Frevlers Acrimante. Foto: Franziska Schrödinger

Daher ist es auch schwierig, aus Melanis „Empio punito“ einen roten Faden herauszulösen. Eher drängt sich der Eindruck auf, es gehe um eine geistvolle, gelehrte Unterhaltung, die gleichermaßen die Lust am schlüpfrigen Witz, das Interesse an antiker Mythologie und einen Hauch katholischer Bestrafungstheologie miteinander verbindet. Die Innsbrucker Inszenierung von Silvia Paoli hält diese inhaltlichen Elemente leichtfüßig in der Schwebe: Drei graue Wände genügen in Andrea Bellis Bühne, um die verspielten Kostüme von Valeria Donata Bettella wirken zu lassen: eine fröhliche Mixtur aus spanischen und barocken Schnitten, Trachten à la tyrolienne und Commedia dell’arte-Anklängen; Acrimante und Atamira in noblem Schwarz, das Personal schon mal in Lederhose.

Die vier Stallknechte, die frappierend ähnlich zu Lorenzo da Pontes Eröffnungsszene für Mozarts „Don Giovanni“ über die Plage des Arbeitens murren, sind beflügelte Amoretten in kurzen Höschen. Sie ziehen die Fäden des Geschicks, lassen die Figuren an roten Schnüren baumeln, werfen sich manchmal von den handelnden Personen unbemerkt ins Geschehen, steuern sie als Puppenspieler von oben. Was ist Schicksal, was Verhängnis, was eigene Entscheidung? Die Frage bleibt offen, wird im lebendigen Spiel auch nicht weiter thematisiert. Die heitere Oberfläche bekommt keine Kratzer. Nur die bezaubernden Lamenti, die Melani seinen Sängern schrieb, bringen den Hauch von Wehmut mit, der die Marionetten zu Menschen wandelt.

In solchen Momenten, etwa der bewegenden Arie der Atamira „Piangete occhi“, zeigt Melani, dass er den Kontakt zur „alten“ Musik eines Claudio Monteverdi nicht verloren hat und sich mit seinen berühmten Zeitgenossen wie dem Innsbrucker Hofkapellmeister Antonio Cesti oder dem jüngeren Alessandro Scarlatti messen kann. Im turbulenten Spiel korrespondiert seine Musik mit der raschen Folge der Szenen, passt sich in Kurzarien, freien Ariosi und treffsicheren Rezitativen dem dramatischen Fluss an. Sein vielgestaltiger, pointierter Umgang mit dem Rhythmus hebt ihn aus seinen Zeitgenossen heraus.

Spielfreude bei den jungen Sängern

Die jungen Sänger, allesamt Teilnehmer des Innsbrucker Cesti-Gesangswettbewerbs, erfüllen mit ihrer modisch harten, gelegentlich zu flachem Ansatz neigenden Tonbildung Melanis vokale Anforderungen in Rhythmus und Phrasierung recht geschickt. In der flexiblen Färbung des Klangs kommen sie an Grenzen – so etwa Theodora Raftis in den Arien der Atamira, aber auch Dioklea Hoxha als Ipomene. Die Titelfigur Acrimante wirkt weder gierig noch zynisch (wie später Molières Don Juan), sondern bleibt ein lüsterner Galan, wie ihn manch andere Opern dieser Zeit kennt. In der Uraufführung von einem Kastraten gesungen, wird er in Innsbruck dem Mezzo Anna Hybiner anvertraut. Die Sängerin, derzeit am Nationaltheater Mannheim in der Uraufführung von Hans Thomallas „Dark Spring“ zu erleben, setzt das Unbekümmerte ins stimmliche Licht, aber auch die bittere Erkenntnis, im Vergnügen wie im Leiden stets allein gewesen zu sein.

Der Berater des Königs, Tidemo (Juho Punkeri, links) wird ermordet und kommt als steinerne Statue wieder. Andrew Munn ist der König Atrace, der am Ende die von ihrem untreuen Gatten befreite Atamira heiratet. Foto; Birgit Gufler

Allein schon wegen ihrer unbändig spielfreudigen Partien werden Lorenzo Barbieri als Bibi mit allzu losem Mundwerk und der Tenor Joel Williams als mit allen Wassern gewaschene Amme Delfa in Erinnerung bleiben. Nataliia Kukhar zeigt mit ihrem in der Emission nicht ganz kontrolliertem Mezzo bewegende Gestaltungskunst in der Klage des Cloridoro „Uccidetemi, sospiri“. Der Bass Andrew Munn verfügt nicht über den Kern in der Stimme, um die königliche Autorität seiner Partie des Atrace zu vermitteln.

Als Dirigentin des Barockorchester:Jung fördert Mariangiola Martello einen geschmeidig weichen, manchmal allzu kantenlosen Klang, hebt aber den variationsreichen Rhythmus Melanis hervor und verzahnt vor allem die breiten melodischen Arienteile sensibel mit den Sängern. Dass die Wut der Sturmmusik ebenso wie die komisch überzogenen Tremoli zu Bibis Höllenangst wirkungsvoll platziert sind, dafür sorgen Florian Brandstetter und Tabea Seibert mit den Blockflöten sowie Bálint Kovács mit dem Fagott. Melani hat über dem Basso continuo zwei Melodiestimmen ausgeschrieben, die gewagt gesetzte Harmonien zulassen, und notiert Hinweise auf eine Instrumentierung. Die Harfen im Continuo hatte man sich in Innsbruck gespart; alles andere aber klang sehr stilsicher und ausgefeilt – auch wenn sich Melanis Musik dramatischer, flammender denken lässt. Eine Bühnenproduktion in Deutschland wäre nach der Erstaufführung 2003 beim Bachfest Leipzig mal wieder fällig; vielleicht gibt Innsbruck einen Anstoß dazu.