Vom üblen Abwasserkanal zum munteren Bächlein – eine Radtour entlang der Emscher

Gastautor Gerd Puls über den renaturierten Wasserlauf, der früher so dreckig war wie kein anderer:

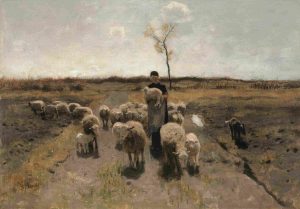

Unscheinbar, aber idyllisch. Ein Gehöft, ein Quellteich am Rande Holzwickedes. Emscherquellhof. Zuerst ein paar Tropfen, ein Rinnsal bloß, ein schmaler Bach, ein Graben, mehr nicht. Holzwickede, vor den Toren Dortmunds. Tor zum Sauerland nennen manche ihre schmucke Gemeinde. Gerade mal 17.000 Menschen leben hier, viele pendeln zur Arbeit ein. Im Norden der Dortmunder Flughafen, Stadtteil Wickede, wenige Meter von hier zum Holzwickeder Bahnhof.

Zurück zur Emscher, etwas südlich geht es, der Bachlauf schlängelt sich durch den Ort. An der Sparkasse das kleine Denkmal, die Emscher, Quelle und Verlauf, die Orte rechts und links des Flüsschens, ein Schulkind mit Ranzen, hier geboren, hier zu Haus.

Der Holzwickeder Markt. Nur am ersten Adventswochenende findet hier vor dem historischen Rathaus ein rummeliger, dennoch stimmungsvoller Weihnachtsmarkt statt, ausgerichtet von Holzwickeder Vereinen, Schulen, Organisationen. Zusammengehörigkeit, Heimatverbundenheit, hier trifft man sich. Wen es im Laufe seines Lebens woandershin verschlagen hat, der kommt oft extra zum Weihnachtsmarkt von weither angereist.

Schaurig schöne Anblicke, doch es gibt Abwechslung

Der kleine Emscher-Park, der schöne Baumbestand, an der Kirche vorbei, weiter Richtung Westen. Du kannst prima mit dem Rad die Emscher entlang, lautete die Empfehlung. Emscher-Radweg. In Nullkommanix durch Sölderholz, Sölde, alles längst Dortmund, Aplerbeck, und zack, bist du am Phoenixsee. Also versuch ich es und halte die Augen auf. Schön hier, schaurig schön, manchmal ein wenig uniform und trist bei der dichten Bebauung. Doch Abwechslung gibt es, vom Rad aus gut zu registrieren: alte Industrie, neue Logistikflächen, Straßenzüge, Siedlungen, Wohnblocks und schmucke Einfamilienhäuser.

Die Dortmunder Stadtgrenze ist rasch erreicht, Westfalens größte Stadt, flächenmäßig weit vorne bei Deutschlands Städten. Eine ganze Menge Stadtteile, etliche mit dörflichem Charakter. Von Barop, Brackel, Bövinghausen über Lanstrop und Lindenhorst bis Wambel, Wellinghofen, Westerfilde.

Ich radle. Sölde, Sölderholz, Aplerbeck. Als ich in den 1970ern in Dortmund studierte, Kunst und Pädagogik, schanzte mir ein Professor einen kleinen Auftrag zu. Die Kranich-Apotheke in Aplerbeck möchte ein neues Emblem. Für Briefbögen und Schaufenster, kannst du das machen? Also pingelte ich einen stilisierten Kronenkranich hin für 50 Mark, und der Apotheker hatte ein billiges hübsches Erkennungszeichen, heute noch prangt es in Gold prächtig und filigran an Fenster und Fassade.

Früher hieß es: „Der gehört nach Aplerbeck“

Dann die psychiatrische Landesklinik, später im Lehrerberuf hatte ich hin und wieder dort zu tun. Irgendein gemeinsames Gutachten, ein Kind, dem man dort helfen konnte. Als ich selbst Kind war, klang das manchmal gar nicht schön. Der gehört nach Aplerbeck, hieß es, wenn einer mal ein wenig Unsinn gemacht und über die Stränge geschlagen hatte. Toleranz und Akzeptanz sahen anders aus.

Links der Phoenixsee im Stadtteil Hörde, an Wochenenden beliebtes Ausflugsziel. All die Parkplätze dann knüppelvoll. Ruhrgebietsfreizeit, einmal den Rundweg, oder halb und dann ins Eiscafé. Mit der Emscher hat der Phoenixsee nichts zu tun, sie fließt bloß nah vorbei. Sumpfiges Gelände noch vor 200 Jahren. Eine Mulde, Sumpf, Morast und Mücken. Bevor man hier das gigantische Stahlwerk errichtete, das vor ein paar Jahren dem künstlichen Teich seinen Namen gab. Ein flaches Gewässer, das künstlich mit Sauerstoff versorgt werden muss, damit es nicht umkippt. Von der gewaltigen Stahlschmiede steht längst nichts mehr, nur die Thomasbirne an der Promenade als Wahrzeichen und Erinnerungsstück.

Stahlwerk wanderte von Hörde nach China

Das Stahlwerk ist längst demontiert, ab per Schiff, in China wieder aufgebaut. Hörde, Dortmund, das Ruhrgebiet hat es verkraften müssen. Der Niedergang, Verlust von Kohle und Stahl. Die Hörder Burg, direkt am See, das Gebäude der ehemaligen Stiftsbrauerei, damals die biertrinkenden Mönche, sich zuprostend, fett an der Fassade. Der frühere Dortmunder Dreiklang: Kohle, Stahl und Bier.

Ich sehe mich um. Wohin ist die Emscher entschwunden. Verläuft sie unterirdisch? Nachdem das Stahlwerk platt war, hat der See etwas gebracht für den Stadtteil Hörde. Quadratische Häuser säumen das Ufer, hier wohnen Fußballer des BVB und andere Leute, die es sich leisten können. Moderne Architektur, viel Glas nach Süden hin, Sonnensegel und Weinreben gar. Fast wie im Urlaub, Eisdielen locken. Büroflächen, Gewerbeansiedlungen, die Sparkasse hat ein großzügiges Schulungszentrum errichtet.

Rostiger Hochofen als „Tatort“-Kulisse

Weiter die Pedale treten, es geht durch Hördes Zentrum. Die Überreste von Phoenix West, immer noch eindrucksvolle Industrieruine. Endlos die braunen Backsteinmauern, Hallen sind neu zu nutzen. Flächen reichlich, eine neue, überbreite Zubringerstraße, hier sind Ansiedlungen möglich. Die rostigen Streben des letzten Hochofens locken Fotografen an. Schaurig bizarre „Tatort“-Kulisse bei manchem Sonntagskrimi. Zwischendurch dröhnen Motoren bei illegalen Autorennen, surren ferngesteuerte Drohnen hoch in die Dortmunder Luft. Zeichen dafür, dass man alt geworden ist. Damals, in Kindertagen, als die Emscherbrühe dreckig und stinkend in ihrem Kanalbett schwappte, ließen wir harmlose Papierdrachen steigen.

Neu nebenan die kleine Brauereimanufaktur, Bergmann-Bier, alte Tradition. An guten Wochenenden und wenn Borussia spielt, ist der Schankraum proppenvoll. Das Bier schmeckt gut. Ich könnte noch ein Stück weiter radeln durch Dortmunds Süden, Hombruch, Lütgendortmund, bevor die Emscher das Stadtgebiet verlässt, sich nach Norden windet und doch die Richtung hält, nach Westen, zum Rhein hin.

Bitte keine brüllendheißen Sommer

Besser zurück, für heute reicht es. Bewegung an der frischen Luft. Ein Stück Heimat, ein schöner Weg die Emscher entlang. Früher der dreckigste Fluss überhaupt. 80 Kilometer stinkender Abwasserkanal, Kloake, Köttelbecke. Transportvehikel für Schlamm, Dreck, Gestank und Giftmüll, den es überall gab, wo viele Menschen waren, wo mächtig malocht wurde, egal ob Kohle oder Stahl, Chemie oder sonst was, und bei Hochwasser überschwemmte die übel riechende Brühe ganze Stadtteile. Vergangenheit.

Heute ein munterer Bach, die Abwässer unter die Erde verbannt. Renaturiert lautet das Zauberwort, egal ob in Holzwickede, Aplerbeck, Hörde oder den Ruhrgebietsstädten, die bis zur Mündung folgen.

Bleibt nur zu hoffen, dass die Sommer nicht dauernd brüllendheiß und knüppeltrocken werden und die Emscher eines Tages versiegt und verschwindet.

Verlauf der Emscher und der Radstrecke quer durchs Ruhrgebiet, dargestellt auf einer Hinweistafel der Emschergenossenschaft. (© Emschergenossenschaft / Foto Gerd Puls)