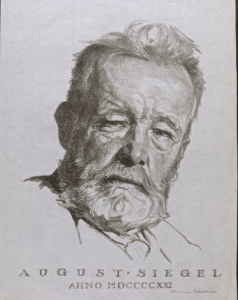

Nicht nur zum Ende der Zechen-Ära eine Erinnerung wert: August Siegel, Bergmann und Gewerkschafts-Pionier

Gastautor Horst Delkus erinnert – nicht zuletzt aus Anlass der bald endenden Zechen-Ära im Ruhrgebiet – an den Bergmann und Gewerkschafter August Siegel (1856-1936), einen Pionier der Arbeiterbewegung des Reviers:

Die Heilige Barbara – Schutzpatronin der Bergleute – muss mit dem Kopf geschüttelt haben, als sie erfuhr, wie die katholische Geistlichkeit gegen den neu gegründeten Verband der Bergarbeiter hetzte: Gewerkschaftlich organisierte Bergarbeiter, hieß es da von der Kanzel herab, seien Mordbuben, der Auswurf der Menschheit.

Ein Pfaffe hatte sogar das Bündnis des Bergarbeiterverbandes mit der Hölle entdeckt. „Wo die ‚Bergarbeiterzeitung‘ auf dem Tische liegt“, predigte er den Frauen der Bergarbeiter, „da sitzt der Teufel unterm Tisch.“ Und die ‚Tremonia‘, die katholische Zentrums-Zeitung des einflußreichen Dortmunder Verlegers Lambert Lensing, mahnte: „Wehe unserem Arbeiterstande, wenn er sich in die Hände der Sozialdemokratie begibt.“

Panikmache anno 1889. Denn die organisierte Sozialdemokratie war damals im Ruhrgebiet noch eine Sekte; ihre heimlichen Hauptstädte hießen Leipzig, Hamburg oder Berlin. Auf den Bergarbeiterstreik im Mai hat sie wahrscheinlich nicht mehr Einfluß gehabt, als die Apo 70 Jahre später auf die Septemberstreiks 1969. „Sie ist mit dem Ausbruch desselben gerade so überrascht worden, wie die übrige Welt“, schrieb einer, der es wissen mußte: August Bebel.

Er galt als bester Agitator der Gründungszeit

Einfluss im Bergarbeitermilieu des Ruhrgebiets hatten um 1889 vor allem drei Sozialdemokraten: die mit dem Nimbus der „Kaiserdelegierten“ versehenen Bergleute Ludwig Schröder, Friedrich Bunte und August Siegel. Ein zeitgenössischer Chronist über diese „Volksverführer und Hetzer“: „Schröder, der Älteste, wird als ‚mehr erfahren‘, ‚offen‘ und ‚gutmütig‘ im Gegensatz zu dem hinterhältigeren Bunte geschildert. Siegel scheint der geistig Beweglichste zu sein. Er scheint auch für weit greifende Organisationspläne und für die eigentlichen Lohnkämpfe mehr eingenommen als die zwei anderen.“

Alle drei waren an der Gründung und am Aufbau der Bergarbeitergewerkschaft maßgeblich beteiligt. In der Phalanx der Gewerkschaftsführer aber sind sie – im Gegensatz zu Hue, Sachse, Husemann und Schmidt – in Vergessenheit geraten. Immerhin ist einer von ihnen im Internationalen Handwörterbuch des Gewerkschaftswesens von 1932 noch mit einer Kurzbiographie vertreten: August Siegel. In ihm, heißt es da, „verkörpert sich ein Stück Geschichte des Verbandes der Bergarbeiter, war er doch in der Gründungszeit sein bester Agitator“.

Mit elf Jahren täglich zwölf Stunden auf der Kohlehalde

Geboren wurde August Siegel am 1.April 1856 in Zwickau. Sein Vater war Bergmann, starb jedoch fünf Monate vor Augusts Geburt. Die Witwenrente reichte für die neunköpfige Familie nicht aus. August besuchte die Armenschule, unternahm Bettelstreifzüge aufs Land. Über seine Kindheit schrieb er später: „Bei den Bauern konnte ich manchen Überfluss entdecken, der mich dazu zwang, Vergleiche anzustellen mit der furchtbaren Not, die bei uns zu Hause herrschte. Warum ist es so? Warum kann sich nicht jeder satt essen, wenn er Hunger hat? Das waren meine ersten philosophischen Gedanken.“

Zwölf Stunden täglich arbeitete er bereits mit elf Jahren täglich auf der Kohlenhalde. Als ein älterer Bruder beim Rangieren der Kohlenwaggons schwer verunglückte, stand für seine Mutter fest: Mein Sohn soll kein Bergmann werden! Er wurde Sandformer in einer Chemnitzer Maschinenfabrik. Hier ergaben sich die ersten Kontakte zu Sozialdemokraten. Mit 16 Jahren trat er der Partei bei. Nach dem Chemnitzer Metallarbeiterstreik 1872 folgte Siegel seiner älteren Schwester von Sachsen nach Westfalen. In Dortmund und Umgebung fand er Arbeit auf verschiedenen Zechen.

„Wie sehr die Belegschaften schikaniert wurden…“

Siegel in seinen Erinnerungen: „Wie sehr die Belegschaften schikaniert wurden, ist kaum zu beschreiben. Warum, wird man fragen, haben die Leute die betreffende Zeche nicht verlassen und auf einer anderen Grube gearbeitet? Das ist leichter gesagt als getan. Viele von der Belegschaft waren Kleinhauseigentümer und hatten ohnehin schon einen weiten Weg zur Arbeitsstelle. Bei einem Arbeitswechsel mußten sie noch weiter laufen. Zumal fanden sie das, was sie auf der einen Zeche verlassen hatten, auf der anderen getreulich wieder.“ Streiks ohne eine Organisation im Rücken erschienen wenig aussichtsreich.

Als Vorsitzender eines nichtkonfessionellen freien Knappenvereins arbeitete Siegel bald mit anderen Dortmunder Bergarbeiterführern zusammen und agitierte mit seiner kräftigen Stimme die Bergleute auf zahllosen Versammlungen. In seinen Lebenserinnerungen, 1921 als Serie für die Jugendzeitschrift des Bergarbeiterverbandes verfasst, schreibt er später: „Wie oft wunderte ich mich in jenen Tagen, wenn die bürgerlichen Zeitungen schrieben, daß die sozialdemokratischen Agitatoren von den Schweißtropfen der Arbeiter lebten. Nicht einen Pfennig bekamen wir. Fahr- und Zehrgeld, wie alles, was wir sonst noch ausgeben mußten, ging aus unserer Tasche. Hin und wieder verspielten wir noch dazu eine Schicht. Das hielt uns aber nicht ab, unserem Ziel treu zu bleiben. Unsere Arbeit war auch keineswegs umsonst. Es kam etwas mehr Leben in die ruhig dahinbrütenden Knappen.“

Streikführer für wenige Minuten zur Audienz beim Kaiser

Alle in Deutschland existierenden Bergarbeitervereine erhielten für den 2.Juni 1889 eine Einladung zu einem Delegiertentag der Knappenvereine nach Dortmund-Dorstfeld. Zentraler Tagesordnungspunkt: Wie die miserable Lage der Bergarbeiter in Deutschland zu beseitigen sei.

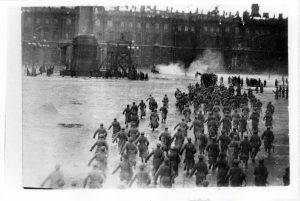

Doch wegen des Massenstreiks im Mai, bei dem rund 100.000 Bergarbeiter die Arbeit niederlegten, wurde die Versammlung verschoben. Während dieses Streiks schickten die Dortmunder Bergarbeiter Bunte, Schröder und Siegel zum Kaiser nach Berlin, um ihm die Forderungen der streikenden Ruhrkumpels vorzubringen: Wiedereinführung der Acht-Stunden-Schicht, Lohnerhöhungen und Abschaffung der Schikanen auf den Zechen. Als die drei zur Kaiser-Visite aufbrachen, bröckelte der Streik rasch ab. Die Audienz dauerte nur wenige Minuten und gipfelte in der Drohung Wilhelms II., alles über den Haufen schießen zu lassen, falls der Streik unter den Einfluß der Sozialdemokratie geriete.

Nach erfolglosem Streik auf die Schwarze Liste gesetzt

Nach diesem erfolglosen Streik wurden Siegel und die anderen Streikführer gemaßregelt. Sie kamen auf die Schwarze Liste. Mit Hilfe von Spendengeldern aus der Parteikasse konnten sie sich jedoch eine bescheidene Existenz aufbauen. August Siegel wurde Flaschenbierhändler und später hauptamtlicher Agitator des Bergarbeiterverbandes, den 200 Zechendelegierte und Knappenvereinsvertreter am 18.August 1889 in Dorstfeld gegründet hatten. Einige Klagen wegen „indirekter Aufreizung zum Ungehorsam“ und Beleidigung (unter anderem hatte er die Knappschaftsältesten in einer Bergarbeiterversammlung unfähige „Strohköpfe“ genannt und ihnen vorgehalten, sie würden ihre Stellung nur zum eigenen Vorteil ausnutzen) brachten ihm mehrere Gefängnisstrafen ein.

Der alte Friedrich Engels hilft dem nach London geflüchteten Siegel

Anfang Januar 1892 sollte Siegel eine neunmonatige Haftstrafe im Zuchthaus Siegburg, einer ehemaligen Irrenanstalt, antreten. Fünf weitere Anklagen standen noch aus. Ludwig Schröder riet seinem Freund zur Flucht. Am 12.Januar 1892 machte sich Siegel aus Dorstfeld davon. Erste Station seines Asyls: London. Hier halfen dem mittlerweile steckbrieflich Gesuchten Friedrich Engels und Julius Motteler bei der Übersiedlung nach Schottland, wo Siegel im Bergbau Arbeit fand und bald seine Familie nachreisen lassen konnte.

Beim alten Engels hat Siegel einen guten Eindruck gemacht: „Das ist doch mal wieder ein deutscher Arbeiter, mit dem man sich vor allen anderen Nationen sehen lassen kann.“ Er empfahl Siegel eindringlich die englische Sprache zu lernen und „täglich, wenn nicht stündlich“ Kontakt zu den schottischen Arbeitern zu halten.

Als Mitglied der Bergarbeitergewerkschaft und der sozialistischen Independent Labour Party (ILP) beteiligte sich August Siegel an zahlreichen Streiks der britischen Bergarbeiterbewegung. Auch hier wurde er als Streikführer gemaßregelt. Als deutscher Asylant verlor er während des Ersten Weltkrieges seinen Arbeitsplatz. Bald folgte die Ausweisung als „lastiger Ausländer“.

Ausweisung und Rückkehr ins Ruhrgebiet

Im Januar 1919 kehrte Siegel ins Ruhrgebiet zurück. In Bochum, in der Hautpverwaltung des Bergarbeiterverbandes, arbeitete der humorvolle Graubart noch bis zu seiner Pensionierung 1929. Er starb im Alter von 80 Jahren am 5.Oktober 1936.

Geprägt durch die Aufbruchstimmung der frühen Sozialdemokratie sowie etlicher Arbeitskämpfe verkörperte August Siegel die Gründergeneration der heutigen Gewerkschaften. Sein Leben umfaßt eine Periode der Arbeiterbewegung, die vom Sozialistengesetz, dem ersten Massenstreik 1889 und den ersten stabilen Gewerkschaftsorganisationen bis zur kampflosen Zerschlagung der Gewerkschaften durch den Faschismus reicht. Ein Gewerkschaftsbeamter, ein Apparatschik ist August Siegel nie geworden. Weil die Gewerkschaft als Organisation erst mit ihm aufgebaut wurde und weil für ihn die Sache selbst wichtiger war als die eigene Karriere.

Durch und durch Sozialist und Idealist

Bernhardine Gierig, 88 Jahre alt, hatte Siegel in den zwanziger Jahren über ihren Vater persönlich kennengelernt. Tief beeindruckt erzählt sie heute noch: „Siegel war ein richtiger Mensch. Er machte kein Theater daraus, daß er gelitten hat für die Bewegung; er wollte keinen Profit aus der Sache schlagen. Er war sozialistisch gesonnen durch und durch. Ein wirklicher Idealist.“

Die Heilige Barbara wird an diesem Pionier der Bergarbeiterbewegung sicher ihre helle Freude gehabt haben.

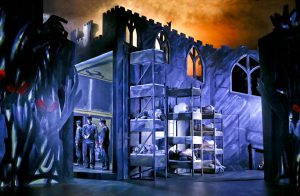

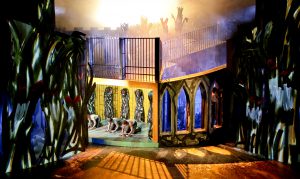

Bei so manchem Festival wird das Blaue vom Himmel versprochen – und der Horizont bleibt dann doch grau. Beim Dortmunder „Klangvokal“, seit der Gründung geleitet von Torsten Mosgraber, ist das anders: Die zehnte Ausgabe mit dem Thema „Auf Schatzsuche“ löst tatsächlich den Anspruch ein, aus dem reichen Spektrum der Musik für eine, mehrere oder viele menschliche Stimmen ein paar ungewöhnliche Farben nach vorne zu spielen. Vom 11. Mai bis 10. Juni 2018 lässt sich bei 23 Veranstaltungen die Vokalmusik der letzten 800 Jahre durchstreifen. Dabei kommen nicht nur Klassik-, sondern auch Crossover- und Weltmusik-Fans auf ihre Kosten.

Bei so manchem Festival wird das Blaue vom Himmel versprochen – und der Horizont bleibt dann doch grau. Beim Dortmunder „Klangvokal“, seit der Gründung geleitet von Torsten Mosgraber, ist das anders: Die zehnte Ausgabe mit dem Thema „Auf Schatzsuche“ löst tatsächlich den Anspruch ein, aus dem reichen Spektrum der Musik für eine, mehrere oder viele menschliche Stimmen ein paar ungewöhnliche Farben nach vorne zu spielen. Vom 11. Mai bis 10. Juni 2018 lässt sich bei 23 Veranstaltungen die Vokalmusik der letzten 800 Jahre durchstreifen. Dabei kommen nicht nur Klassik-, sondern auch Crossover- und Weltmusik-Fans auf ihre Kosten.