Auf dem K2 der Liedkunst: Konstantin Krimmel und Daniel Heide mit einem Schubert-Mahler-Programm in Hamm

Konstantin Krimmel (31), Bariton deutsch-rumänischer Abstammung, zählt zu den besten Liedsängern unserer Zeit (Foto: Daniela Reske)

Vor dieser Stimme möchte man kapitulieren. Die professionelle Kritiker-Distanz einfach mal aufgeben. Nicht länger leugnen, was sich hartnäckig in die Gedanken drängt, wohl wissend, dass Künstler so wenig miteinander verglichen werden sollten wie Äpfel mit Birnen. Konstantin Krimmel durchbricht unsere Gegenwehr. Der Bariton deutsch-rumänischer Abstammung singt so mühelos und klar, dass uns Fritz Wunderlich durch den Kopf spukt, obwohl der als Tenor eine andere Stimmlage hatte (und sowieso einzigartig war).

Mit einem Liederabend im Gustav-Lübcke-Museum in Hamm zwingt Krimmel uns zum Offenbarungseid: Vor der Natürlichkeit, dem Fluss und Farbenreichtum dieser erlesenen Baritonstimme strecken wir die Waffen. In einem Atemzug mit ihm muss der nicht minder exquisite Liedpianist Daniel Heide genannt werden, unter dessen Fingern sublime Stimmungsbilder, aber auch Dramen und Schauergeschichten entstehen, sobald er die Tastatur nur anrührt.

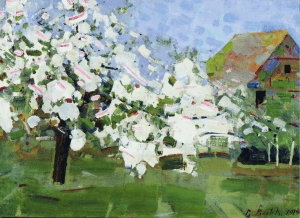

Reichlich Weltschmerz tönt durch die Lieder von Franz Schubert und Gustav Mahler, die Krimmel und Heide für dieses Programm ausgewählt haben. Wanderschaft und Mondnächte und unglückliche Liebe, mithin tief romantische Leitmotive spiegeln sich in Versen von Goethe und Schiller, Hölty und Seidl und natürlich Schmidt von Lübeck. Letzterer wäre heute womöglich vergessen, hätte Schubert aus seinem Gedicht „Der Wanderer“ nicht ein Lied von ikonischer Bedeutung geformt.

Mit den Worten „Ich komme vom Gebirge her“, setzt Krimmel ein, leise, nachdenklich, traumverloren, während der Klavierpart dunkle Täler eröffnet. Im Subtext schwingt ein halbes Dutzend unausgesprochener Fragen mit: „Wo bin ich? Was tue ich hier? Wie bin ich hierhergekommen?“ Man könnte sich ganze Romane dazu ausdenken, aber Krimmel singt mit größter Schlichtheit, mit nachgerade kindlichem Staunen und einer zart-tenoralen Farbe, die nach Unschuld klingt.

Damit ist der Ton gesetzt. Wir sind im Reich des Kunstlieds, wo jede Empfindung, jede noch so feine Regung des Herzens Widerhall findet. Wir sind bei Franz Schubert und Gustav Mahler, die Schmerz in ewige Schönheit transformierten. Und wir sind bei Konstantin Krimmel und Daniel Heide, die an diesem Abend höchste Erwartungen übertreffen, die uns mitnehmen auf die erhabenen Gipfel der Kunst, auf den K2 des Liedgesangs.

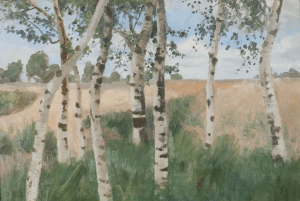

Unmöglich zu sagen, in welchem Register Krimmels lyrisch-bewegte, technisch phantastische Stimme am stärksten ist. Warm, sonor, beseelt klingt seine Mittellage, die Höhe ist klar und fragil, beinahe knabenhaft rein. Die Melancholie von „Wanderer an den Mond“ erhält einen trostvollen Schmelz, „Schäfers Klagelied“ schwelgt in den Farben von Sehnsucht und Resignation. Es gibt derzeit kaum ein anderes Lied-Duo, das aus der Reduktion solchen Reichtum gewinnt, das aus der Nussschale ein Universum steigen lässt. Wenige Noten genügen, um „Wanderers Nachtlied“ in die Weite des Himmels entschweben zu lassen.

Konstantin Krimmel ist Ensemblemitglied an der Bayerischen Staatsoper in München, wo er derzeit etliche Mozart-Partien singt (Foto: Florian Huber)

Schärfere Expressivität und einen größeren Tonumfang verlangen Gustav Mahlers „Lieder eines fahrenden Gesellen“. Aber Krimmel, Ensemblemitglied der Bayerischen Staatsoper, hat damit keinerlei Schwierigkeiten. Mühelos füllt seine Stimme den Raum. Mit Ironie, ja einem Hauch von Sarkasmus unterläuft er den volksliedhaften Ton von „Ging heut morgen übers Feld“. Dieser Sänger und dieser Pianist sind zu klug, um den Schmerzensklang von „Ich hab‘ ein glühend Messer“ künstlich zu dramatisieren oder theatralisch aufzuladen. Das Lied bleibt authentischer Ausdruck tiefer Qual.

Nach der Pause gerät „Die Bürgschaft“ von Friedrich Schiller zu einer rund 17minütigen Ballade mit schaurigen Zwischentönen. Daniel Heide und Konstantin Krimmel gönnen uns Sturm und Drang vom Feinsten. Bildstark, fast wie ein Film läuft Schillers Geschichte von freundschaftlicher Liebe und Treue vor uns ab. Trotz vieler Tempowechsel wirkt alles wie aus einem Guss. Krimmels Stimme reicht jetzt in Bassregionen hinab, erreicht spukhafte Schwärze und hinreißendes Volumen.

Zwei Tage vor dem Tag, an dem Donald Trump möglicherweise zum zweiten Mal zum Präsidenten der USA gewählt wird, klingt der Überdruss von „Totengräbers Heimweh“ leider allzu vertraut. „Oh Menschheit! Oh Leben! Was soll’s! Oh was soll’s!“ singt Konstantin Krimmel, wie von Ingrimm und Abscheu geschüttelt. Empörung gegen die Unbarmherzigkeit der Götter formuliert er in Goethes „Prometheus“: anklagend, rebellisch, mit der Bitterkeit des Enttäuschten. Da macht einer die Faust in der Tasche.

Doch auf solchem Schlusston soll die Sternstunde nicht enden. Krimmel und Heide gönnen ihrem Publikum zwei Zugaben: zunächst Schuberts Vertonung von Goethes „Willkommen und Abschied“, dann seine „Litanei auf das Fest Allerseelen“ (D 343), die uns zum Abschluss in eine warme Decke hüllt: schimmernd, trostvoll, in sanften langen Bögen.

(Informationen: www.konstantinkrimmel.com)