Revierpassagen-Gastautor Michael Walter Erdmann, Künstler und Publizist aus Essen, plädiert für eine europäische, in die digitale Zukunft gerichtete Identität des Ruhrgebiets.

Worum es geht:

„Ein freies Netz, ein an Grundrechten orientierter regulierter Datenmarkt und die Erinnerung daran, dass die Autonomie des Individuums unser Mensch-Sein begründet, kann eine bessere, eine neue Welt schaffen. In dieser Welt könnten die Chancen einer neuen Technologie zum Wohle aller genutzt und die Ökonomisierung aller Lebensbereiche verhindert werden. Es geht um nichts weniger als um die Verteidigung unserer Grundwerte im 21. Jahrhundert. Es geht darum, die Verdinglichung des Menschen nicht zuzulassen.“

(Martin Schulz in „Technologischer Totalitarismus – Warum wir jetzt kämpfen müssen“ – FAZ, Februar 2014)

___________________________________________________________________________

Wenn wir das Territorium des heutigen Ruhrgebiets in einer Zeitreise überfliegen, erkennen wir bis 1800 wenig bis nichts, ein paar kleinere Handelsstädte, groß geratene Dörfer entlang des Hellwegs, verteilt auf drei mittelalterliche Grafschaften, alles in allem jedenfalls keine „Region“ im Sinne eines erkennbaren, zusammenhängenden Siedlungsgebiets; weil es da nämlich nichts gab, was eine solche kohärente Besiedlung hätte auslösen oder rechtfertigen können.

Von 1600nochwas bis 1800 reißt sich Preußen das Gebiet unter den Nagel, etabliert erstmalig ein einheitliches Rechtssystem und schafft damit die Voraussetzungen für den nachfolgenden Urknall: die Geburt einer gigantischen industriellen Arbeitssklavenkolonie.

Das Ruhrgebiet von Osten her – Blick vom Florianturm auf die Dortmunder City. (Foto vom 21.10.2012: Bernd Berke)

Vorindustrielle Zechen kamen mit 150 bis 250 Leuten aus. Ein tiefbohrender, industriell fördernder Großbetrieb brauchte 4000 bis 5000 Menschen, um überhaupt an den Start zu gehen.

1832 stirbt Goethe, die Aufklärung geht zu Ende, das Ruhrgebiet legt los; Aufklärung hat hier nie stattgefunden, das merkt man bis heute schmerzlich: Künstler und Intellektuelle haben’s schwer im Revier, öffentliche Kritik und Intervention haben weder Tradition noch ein Forum.

Der Boom der Region als Kohleförderbezirk beginnt um 1850, die grobgeschnitzte feudalistische Sozialstruktur aus arbeitenden Massen aus aller Herren Ländern auf der einen und einer Handvoll Zechenbarone auf der anderen Seite – ein Bürgertum gibt es nicht – ist Voraussetzung für diesen Boom; hier wird gehorcht und gearbeitet, bedingungslos. Das ganze Leben und Sterben ist darauf ausgerichtet. Das militaristische Berlin ist die geschichtliche Kommandozentrale, die Metropole mit einer historischen Mission; das Ruhrgebiet ist die Kolonie, der Arbeitssklave, ein weißer Neger.

Wie im Wilden Westen

Zwischen 1860 und 1945 liefert die aus dem Boden gestampfte Wildwestregion Waffen, schweres Kriegsgerät, Schienen und Züge, Menschen, Energie, Kohle und Stahl für ein halbes Dutzend Kriege, die das „Reich“/Preußen/Berlin angezettelt, gewollt oder mitverursacht haben. Danach sieht die Region, sehen die Menschen so aus, wie man aussieht, wenn man die meisten und die fürchterlichsten dieser Kriege verliert.

30 Jahre später machen die Zechen dicht. Das Ruhrgebiet verliert seine Funktion, seine historische Aufgabe, der Sklave verliert seine Ketten und damit seine Identität. Noch eine Niederlage, für viele die schlimmste, und eine, die noch andauert, weil nichts Adäquates an seine/ihre Stelle getreten ist.

Wer dem Ruhrgebiet mangelndes Selbstbewußtsein vorwirft, wer sich wütend oder resigniert über Kirchturmdenken und Provinzialismus ereifert, muß hier ansetzen. Trauma bleibt Trauma, das ist mit einzelnen Menschen nicht anders als mit menschlichen Kollektiven. Es geht nicht weg, indem man es totschweigt, ignoriert, den Traumatisierten in den Hintern tritt oder ihm Geld für neue Tapeten gibt; die Schäden werden nur an die nächste Generation weiter gereicht.

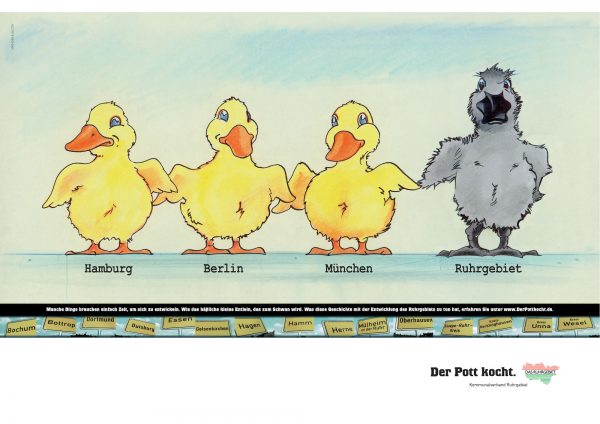

Das Ruhrgebiet ist inzwischen mehr als ein chaotischer Haufen von Industriesiedlungen. Das heutige Luftbild zeigt eine zusammenhängende, klar abgrenzbare große, landschaftlich abwechslungsreiche Region. Was man nicht sieht: Das Ruhrgebiet ist immer noch Kolonie. Keine Metropole. Definitiv nicht.

Was ist eigentlich eine Metropole?

Bei den Griechen und Römern war die Metropole die Mutterstadt einer Kolonie. Das ist keine Frage der Größe sondern der Souveränität; es geht um Inhalte, Haltung, ein Thema, eine Aufgabe oder eine Mission. Das kann man nicht herbeischwatzen, das kann sich keine Werbeagentur ausdenken, das muß gelebt werden; in diesem Fall von gut 5 Millionen Menschen.

Noch einmal ein Stück des östlichen Reviers: Blick vom Florianturm auf den neu entstandenen Dortmunder Phoenixsee. (Foto vom 21.10.2012: Bernd Berke)

Von einer Metropole erwarten wir Selbstbewußtsein, Charme + Stolz, Charisma, Verzauberung, unwiderlegbare Kompetenz in einem eigenen Kernthema, in einem Wort: Autonomie. Also alles das, was wir hier im Ruhrgebiet nicht haben.

Wir haben ja nicht einmal eine eigene Regierung. Divide et impera: 3 Regierungsbezirke, 53 Kirchtürme, das Ganze 1 Witz. Der ist aber nicht komisch, es lacht auch keiner.

Kein Sprungbrett wie Berlin

Berlin ist + bleibt in Deutschland die Metropole der Kreativität, Fluchtpunkt für Dichterfürsten, Malergötter, Theaterprinzipale, intellektuelle Olympier, hedonistische Existenzgründer, die ihre Ideen auch in gelebtes Leben umsetzen wollen, Sprungbrett für internationale Karrieren.

Berlin ist ein polyglotter, großstädtischer Raum, wo die Fußgängerwege so breit sind wie im Ruhrgebiet die Straßen. Intellektuelle Kreativität, großbürgerliche Urbanität und ein solides Fundament aus Führungsanspruch, Disziplin und Aufklärung: Für eine europäische Metropole keine schlechten Voraussetzungen, allerdings im globalen Wandel auch keine unbegrenzte Bestandsgarantie. Einen Flugplatz zum Beispiel sollte man schon hinkriegen.

Geschichte ist immer konkret: Wir stehen immer ganz unmittelbar auf den Schultern unserer Vorfahren, ob uns das passt, ob wir das auch so gemacht hätten, ob wir nun wissen, was anfangen mit dem Schlamassel oder nicht. Wir waren nicht dabei. Wir sind jetzt, und wir sind nicht Berlin; wir sind der Weiße Neger.

Fangen wir also mit unseren Defiziten an, mit unseren Traumata, mit unseren Wunden. Vielleicht finden wir da ein Thema, eine Kernkompetenz, eine Mission. Dann klappt das auch mit der Metropole. Vielleicht.

Das Ruhrgebiet wird europäisch oder es bleibt Provinz

Den Markenkern, die Kernkompetenz Europas bildet der Werte- und Begriffskatalog AUFKLÄRUNG, ein universeller Baukasten zur Gestaltung und Erkenntnis menschlicher, sozialer, politischer und geistiger Systeme. Wie gesagt – man kann es sich nicht oft genug klarmachen, denn es ist eine der wichtigsten Ursachen für das poröse kollektive Selbstbewußtsein und die so oft kritisierte Unfähigkeit zur Selbsterneuerung im Ruhrgebiet: Die europäische Aufklärung hat im Ruhrgebiet niemals stattgefunden, die Strukturen von Öffentlichkeit sind prä-aufklärerisch. Das ist ein schwerwiegendes strukturelles Defizit, das es aufzuarbeiten gilt.

Das Ruhrgebiet von Westen her: Blick vom Oberhausener Gasometer bis zur Essener Skyline. (Foto vom 9.7.2009: Bernd Berke)

Weshalb gibt es hier für eine der inzwischen üppigsten Wissensregionen der Welt mit Dutzenden von Forschungseinrichtungen, Hochschulen, Universitäten und ihren Geistesarbeitern kein Feuilleton, kein Wochen- oder Monatsmagazin als publizistischer Spiegel der Intelligentsia der Region, als Plattform der Verständigung der regionalen Elite mit den Eliten anderer Regionen und Metropolen?

Weshalb haben es Innovationsimpulse von unten nach oben hier so schwer? Weder die Kohle- und Industriebarone und ihre leitenden Angestellten, noch die Finanziers aus dem Rheinland oder den Niederlanden, und erst recht nicht die preußische Metropole Berlin wollten im Ruhrgebiet irgendwelche Impulse von unten, egal welche und egal welches „Unten“.

Die Künstler blieben nicht hier

Aber das ist vorbei, passé, die Ära des Grubengolds ist Vergangenheit.

Weshalb lebt unter 5 Millionen Menschen nicht ein einziger Künstler, der auch international bekannt ist? Die Menschen, die ihren Lebensunterhalt unter Tage oder an den Stahlkochern verdienten, hatten weder Sinn noch Zeit für Kunst.

Aber das ist vorbei. Alle Menschen brauchen Kunst! Der Respekt vor Kunst und Künstler ist ein Gradmesser für den Respekt einer Gesellschaft vor sich selbst.

Der weitaus größte Teil an Kunst + Künstlern, die hier in der Region gezeigt, ausgestellt und angepriesen werden, wird immer noch aus dem Ausland eingekauft oder aus anderen Teilen Deutschlands. Auch das sollte langsam vorbei sein. Auch das Ruhrgebiet sollte für Künstler/Intellektuelle ein Sprungbrett zu einer großen Karriere sein können; man sollte als Künstler/Intellektueller nicht mehr weggehen müssen, um Karriere und sich einen Namen machen zu können. So lang das nicht der Fall ist, ist „Metropole Ruhr“ noch kein rechtmäßig erworbener Titel, sondern entweder Vorschein + Utopie, produktive Überforderung und strategische Notwendigkeit oder provinzielle Überheblichkeit.

Digitale Urbanität, ein neues Thema fürs Revier

Der Prozeß der Digitalisierung unseres gesamten Alltagslebens ist die seit Menschengedenken am schnellsten wachsende Infrastruktur. Tendenz: Alle digitalen Rechner sind mit allen digitalen Rechnern vernetzt, von der Armbanduhr übers Handy bis zum globalen Netzwerk Internet. Digitalisierung legt sich wie eine denkende Haut um den Globus, kennt keine nationalen, kulturellen oder geographischen Grenzen, umfasst alle Bereiche des menschlichen Lebens auf diesem Planeten, von der Sekundentaktung globaler Finanzströme über die Logistik internationaler Transporte, massenhaften interkulturellen Informations- und Datenaustausch über das Internet bis hin zu den vielen kleinen tausenden von alltäglichen Verrichtungen, die wir bereits so gewöhnt sind, daß wir sie nicht mehr bemerken:

Wohin wir gehen, welches Verkehrsmittel wir benutzen, wie wir einkaufen, kommunizieren, planen, Zutritt zu Leistungen, sozialen Räumen und kulturellen Ereignissen erlangen usw., all das wird mittels digitaler Technik portioniert, aufbereitet, gefällig gestaltet angeboten, gesteuert und entschieden, tagtäglich und von morgens bis abends und nachts, und das umfaßt tendenziell alle Menschen auf diesem Planeten und überall, wo sich Menschen sonst noch aufhalten oder in Zukunft aufhalten werden.

Digitalisierung läßt das Wissen der Menschheit auf Daumennagelgröße schrumpfen, wir tragen tausende von Büchern, unendlich viele Stunden Musik in der Hosentasche mit uns herum, haben jederzeit unbegrenzten Zugriff auf ein schier unerschöpfliches globales Warenangebot, das uns frei Haus geliefert wird. Die ganze Welt als Wille und Vorstellung und vor allem: Ware.

Überhäufung aus Unendlichkeiten

Wie werden wir, wie wird der Einzelne, das Individuum, der Mensch in seiner banalen Endlichkeit mit dieser Überhäufung aus Unendlichkeiten fertig? Wo finden wir Halt, Orientierung, Maßstab? Gibt’s dafür schon eine App?

Die „Tyrannei der Wahl“ verursacht Streß, Burnouts und Bulimie; der Kapitalismus als Menschheitsneurose (Renata Salecl).

Wer gestaltet den Prozeß der Digitalisierung unserer Alltagswelten? Es gibt mit Sicherheit nicht nur mehr Apps als noch irgendein Mensch jemals überschauen könnte; es gibt damit auch unendlich viel mehr Lösungen als Probleme und ein blindes ideologisches Vertrauen, daß es für jedes „Problem“ die richtige App gibt. Es gibt einen Namen für diesen Wahnsinn: „Solutionismus“. (Evgeny Morozov)

Wir brauchen europäische Werte, europäische Orientierungen, europäische Standards in der Digitalisierung des Alltags, ganz allgemein und ganz speziell; also: sehr umfassend, von der Funktionalität bis zur Ästhetik. Die Hardware ist asiatisch, die Software amerikanisch, und Asiaten und Amerikaner ticken nunmal anders, sind anderen Traditionen, Denkmustern und regulativen Ideen verpflichtet. Nicht erst die NSA-Affaire hat das gezeigt.

Nochmals der Westen: Blick hinab vom Oberhausener Gasometer. (Foto vom 9.7.2009: Bernd Berke)

Holen wir diese große Aufgabe, diese Herausforderung, europäische Standards und (Anstands-)Regeln bei der Digitalisierung der urbanen Alltagswelten zu schaffen, ins Ruhrgebiet! Geben wir dem Ruhrgebiet eine historische Chance, sich im 21. Jahrhundert auch geistig, intellektuell und kulturell prägend als eine zentrale Region im Herzen Europas zu definieren!

Die NSA hat amerikanische Firmen, die Verschlüsselungssoftware entwickeln, so unter Druck gesetzt, daß die den Betrieb einstellten. Holen wir diese Firmen und ihr KnowHow ins Ruhrgebiet. Das ist nicht etwa ein europäisches Ruhr Silicon Valley, das ist keine Kopie, das ist die europäische Antwort auf Silicon Valley

Wie rettet man die Werte der Aufklärung?

Europa steht vor der Aufgabe, sich selbst, seine Geschichte und die Werte, für die es von aller Welt respektiert wird, fürs 21. Jahrhundert neu zu entdecken und so zu formulieren, daß diese Werte fürs Digitale Zeitalter nachvollziehbar, wünschbar, erstrebenswert und alltagstauglich werden und Orientierung anbieten.

Wenn sich Europa nicht fürs 21. und digitale Jahrhundert radikal neu erfindet, wird Europa – global gesehen und überhaupt – Provinz. Holen wir diese Aufgabe ins Ruhrgebiet.

Der Vorschlag ist simpel, pragmatisch und angesichts der Vielfalt, der Diversität und der traditionell sachbezogenen Ausrichtung der Wissenschaftslandschaft Ruhrgebiet einleuchtend: „Das Ruhrgebiet war und ist eines der entscheidenden Experimentierfelder moderner Industriegesellschaften“ (Roland Günther), ist + war schon immer eine Zukunftswerkstatt, ein soziales Labor.

Aufklärung ist DAS zentrale europäische Projekt

Aufklärung ist permanent, prinzipiell nicht abschließbar aber besiegbar, muß also verteidigt werden. Im Kern europäischen Denkens steht immer die Sorge um das eigenverantwortliche, autonome Subjekt, das Individuum. Verantwortung, Respekt, Differenz, Toleranz oder Autonomie sind weder Selbstzweck noch Selbstläufer. Geht’s dem Einzelnen in seinem Haus (oikos) gut, dann geht’s auch der urbanen Gemeinschaft (polis) gut. Und umgekehrt. Das ist die Botschaft, so geht Ökonomie europäisch, vom Menschen aus gedacht. Übersetzt in die Notwendigkeiten des globalisierten digitalen Zeitalters heißt das: geht’s dem einzelnen Land gut, dann geht es auch der europäischen/planetarischen Staatengemeinschaft gut. Das heißt gerade nicht, daß alles gemacht werden muß, was gemacht werden kann.

Europäische Standards in den digitalen Geräten, in der Produktion, in den Algorithmen. Machen wir das zu unserer Sache, holen wir diese historische Thema im großen Stil ins Ruhrgebiet, direkt auf das Opel-Gelände: Wie geht Aufklärung unter den Bedingungen des hochzivilisierten, digitalisierten, urbanen Alltags? Umgekehrt: Wie geht Digitalisierung des urbanen, massenkompatiblen globalen Alltags unter den Vorzeichen europäischer Aufklärung?

Dieses Thema gehört in seiner ganzen komplexen Vielfalt ins Ruhrgebiet! Wir haben das Wissen, die Kompetenz, die Einrichtungen; wir haben das Geld, die Möglichkeit, die Notwendigkeit, und wir haben ein Motiv: Selbsterhaltung, Aufbau von Identität und kollektiver Ich-Stärke. Grubengold ist out, die neuen Fördertürme sind digital, die Blaupausen europäisch. Und ganz nebenbei kann das Ruhrgebiet die Aufklärung nachholen. Manchmal muß man eben nachsitzen, Hauptsache die Versetzung ist nicht gefährdet. Ist sie aber!

Coda

Ich denke nicht, daß ein Sklave viel weiß über Freiheit. Er weiß viel über Sklaverei und davon, wie sich Sklaverei anfühlt. Er weiß möglicherweise viel über die Sehnsucht nach Freiheit. Aber wie man ein Leben in Freiheit organisiert, das müßte er erst lernen. Und nichts ist schwieriger zu organisieren, nichts hat mehr Regeln als die Freiheit; außer vielleicht die Liebe. Oder der Krieg.

Ein Freier hingegen weiß einiges über Freiheit. Er weiß, wie sich Freiheit anfühlt. Er weiß nicht, wie es sich anfühlt, ein Sklave zu sein. Aber er weiß sehr gut, wie man Sklaverei organisiert. Was er nicht weiß, was immer noch kaum einer weiß auf diesem Planeten, wie man Freiheit organisiert ohne Sklaven, ohne Kolonien.

Das wäre dann eine genuin europäische Aufgabe.

___________________________________________________________

Literatur:

Roland Günther: IM TAL DER KÖNIGE, Klartext Verlag

Martin Schulz: TECHNOLOGISCHER TOTALITARISMUS – Warum wir jetzt kämpfen müssen, FAZ am 6.2.2014 (http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/die-digital-debatte/politik-in-der-digitalen-welt/technologischer-totalitarismus-warum-wir-jetzt-kaempfen-muessen-12786805.html)

Delia Bösch: GRUBENGOLD, Klartext Verlag

Bogumil/Heinze/Lehner/Strohmeier: VIEL ERREICHT – WENIG GEWONNEN, Klartext Verlag

Evgeny Morozov: SMARTE NEUE WELT, Blessing Verlag

Renata Salecl: DIE TYRANNEI DER FREIHEIT, Blessing Verlag

Wilfried Kaute (Hrsg.): KOKS UND COLA, Emons Verlag

Christoph Hübner & Gabriele Voss: EMSCHERSKIZZEN – 35 Filme auf DVD, Klartext Verlag

M.W. Erdmann: KAIROS 2015; FLUXUS-Manifest.01; Urban Screens für das Ruhrgebiet u.a. auf: www.videoparadiso.de