Bergmann und Grubenpferd als „Arbeitskameraden“, Ruhrgebiet, 1937. (© Deutsches Bergbau-Museum Bochum, montan.dok)

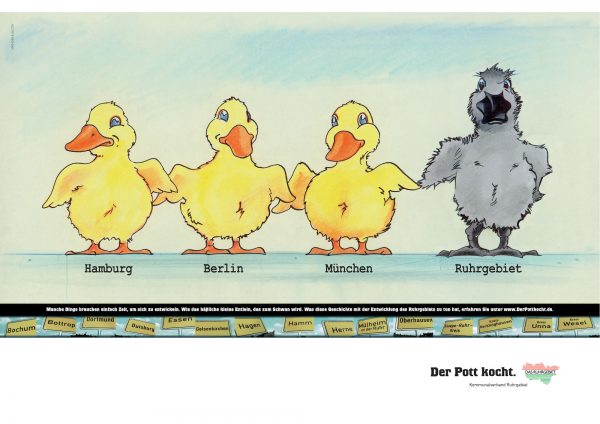

Im Dezember ist Schicht im Schacht, dann wird mit Schließung der Bottroper Zeche Prosper-Haniel das Steinkohle-Zeitalter im Ruhrgebiet und damit in ganz Deutschland enden. Da sollte man sich noch einmal bewusst machen, was die Kohle eigentlich bedeutet hat. Jetzt gibt es Gelegenheit. Und wie!

Eine geradezu ausufernde Ausstellung in Essen schickt sich an, uns die Sinne zu öffnen, wenn man sich denn von der betäubenden Menge und Vielfalt nicht ins Bockshorn jagen lässt: „Das Zeitalter der Kohle“ heißt sie, laut Untertitel erzählt sie (wohl auch wegen entsprechender Fördermittel) „eine europäische Geschichte“, und zwar so ungefähr seit 1800 bis heute. Die Macher wissen nicht einmal so ganz genau, ob sie nun rund 1000 oder 1200 Exponate zeigen. Ist ja im Endeffekt auch zweitrangig.

Treibstoff der Moderne

Ohne Kohle keine Moderne. Auf diese knappe Formel könnte man den „Parcours“ (so sportlich benennen sie in Essen den Rundgang) auf mehreren Ebenen in der gigantischen Mischanlage der Zeche Zollverein bringen. Beispielsweise hätte es ohne Kohle keine künstlichen Farbstoffe gegeben. Plakativ gesagt: Die Welt wurde bunt, während die Bergleute unter Tage schwarz wurden. Eine grandiose Installation aus etwa 3000 bis 4000 Original-Fläschchen mit derlei Farbstoffen führt das Ausmaß vor Augen. Auch hier hat wohl niemand exakt nachgezählt, es kommt halt auf den optischen Gesamteindruck an.

Aus Kohle entstandene Substanzen: Mehrere Tausend Fläschchen mit künstlicher Farbe als Installation in der Essener Ausstellung. (Foto: Bernd Berke)

Die Welt wurde nicht nur bunter, sondern auch heller, denn die Gaslaternen, die damals immer mehr Städte erleuchteten, hätte es ohne Kohle so ebenfalls nicht gegeben. Ohne Kohle und ihre Nebenprodukte wären schließlich auch die Anfänge der modernen Chemie undenkbar gewesen. Da reden wir unter anderem von lebenswichtigen Medikamenten. Und von Düngemitteln. Von Bakelit. Und und und.

Keim des einigen Kontinents

Weit mehr noch: Mit Kohle wurden Dampfmaschinen angetrieben, hernach auch Dampflokomotiven und Dampfschiffe. Also änderte sich die Verkehrs-Infrastruktur grundlegend. Mit Kohle-Energie wurden sodann auch die verheerenden Kriege des 20. Jahrhunderts geführt, Kohle und Stahl galten als besonders „kriegswichtig“. Diesem Aspekt ist ein Extra-Kapitel der Ausstellung gewidmet.

Ein Mobile aus bergmännischen Arbeitsgeräten. (© Ruhr Museum / Deimel + Wittmar)

Und wie war das noch mit Europa? Nun, die Kohle, sprich die Gründung der Montanunion im Jahr 1951, stand am Beginn des europäische Einigungsprozesses. Der Impuls, der dahinter stand: Nie wieder sollten auf diesem Kontinent Kriege um Energie geführt werden. Ohne Kohle auch keine EU? Hört sich gewagt an, aber in den Anfängen ist was dran. In Essen kann man jetzt das staunenswert gut erhaltene Gründungsdokument des europäischen Kohleverbundes sehen – u. a. mit den Unterschriften von Robert Schuman und Konrad Adenauer, der nicht als Kanzler, sondern in seiner damals zusätzlichen Eigenschaft als Außenminister signierte.

Gewichtiger Auftakt zum Rundgang: sieben Tonnen schwerer Kohlebrocken, zumindest in Deutschland der größte. (Foto: Ruhr Museum / Deimel + Wittmar)

Gewaltige Geschichten

Man ahnt: Die Bedeutung der Kohle kann schwerlich überschätzt werden, sie hat tatsächlich ein ganzes Zeitalter geprägt, im Ruhrgebiet und anderswo bis tief in die Sozialstrukturen und in den Alltag hinein. Gewaltige Geschichten von Migration, Klassenkämpfen und Naturzerstörung sind hierbei zu erzählen. Was freilich gleichfalls stimmt: Die Kohlegewinnung hat auch einige Waldstücke gerettet, denn sonst wäre viel mehr Holz verbrannt worden.

All diese Phänomene – und einige Verzweigungen mehr – werden in der Schau aufgegriffen, für die das Ruhr Museum und das Deutsche Bergbau-Museum Bochum ihre eh schon gehörigen Kräfte vereint haben, als Hauptförderer tritt zudem die RAG-Stiftung in Erscheinung. Der Gesamtetat beträgt deutlich über 2 Millionen Euro, bei 80.000 Besuchern wäre man finanziell „aus dem Schneider“. Heinrich Theodor Grütter, Chef des Ruhr Museums, wäre sicherlich noch zufriedener, wenn um die 100.000 kämen.

Originellster Zugang zur Schau: die 150 Meter lange Fahrt mit der Standseilbahn, hier ein Blick auf die Strecke. (Foto: Bernd Berke)

Zugang auch per Standseilbahn

Falls es so viele Besucher sein werden, so müssten sie sich beim originellsten Zugang per Standseilbahn (150 Meter) gewiss auf längere Wartezeiten einrichten, denn hier können immer nur wenige Leute auf einmal zusteigen. Aber man kann ja auch mit dem Aufzug ganz nach oben fahren, wo die Schau beginnt und dann etagenweise abwärts führt. So geht es sich allemal bequemer, als wenn man „bergauf“ müsste. Außerdem ist es themengerecht, denn man kann sich dabei Gänge und Fahrten in die Tiefe besser vorstellen. Rein theoretisch, versteht sich.

Der immense Aufwand ist jedenfalls angemessen. Denn derart vielfältig ist die Themenpalette, dass natürlich selbst über 1000 Ausstellungsstücke bei weitem nicht ausreichen, das Spektrum in aller Breite und Tiefe darzustellen. So erschöpft sich selbst diese streckenweise strapaziöse Groß-Inszenierung notgedrungen in lauter Hinweisen und Anspielungen, die füglich zu ergänzen wären. Will man mehr Durchblick und Zusammenhang, so wird man sich wohl den Katalog zulegen und/oder eine Führung buchen müssen. Auch wäre ein mehrfacher Besuch ratsam. Dann kann man sich auch eingehender den Grundsatzfragen widmen, wie etwa der, warum Menschen eigentlich auf die wahnwitzige Idee gekommen sind, derart brachial in die Tiefen der Erde vorzudringen.

Technikgeschichtliches Zeugnis ersten Ranges: Dampfzylinder der Feuermaschine Saline Königsborn (heute Unna), 1797/99. (© Deutsches Bergbau-Museum Bochum, montan.dok – Foto: Rainer Rothenberg)

Kohlegürtel von England bis zur Ukraine

Um 1750/1800 begann zwar in einem europäischen West-Ost-Gürtel, der schließlich von England über Nordfrankreich, Belgien und das Ruhrgebiet bis in die Ukraine reichte, das eigentliche Kohle-Zeitalter mit zusehends intensiverem Abbau. Doch blickt die Ausstellung gleich eingangs noch viel weiter zurück, nämlich um einige Millionen Jahre, als das nachmalige „Schwarze Gold“ ursprünglich aus Farnwäldern entstanden ist. Man hat eine australische Sorte aufgetrieben, die den damaligen Gewächsen recht ähnlich sein soll. Daneben thront ein kolossales Stück Kohle, es ist wohl mindestens das größte in Deutschland, wenn nicht noch weiterer Superlative würdig: Sieben Tonnen wiegt der Würfel, er wäre längst gebröckelt, hielte ihn nicht Epoxidharz zusammen. Das Schaustück wurde – abseits der üblichen Produktion – anno 2016 abgebaut.

Ein Mobile aus Arbeitswerkzeug

So ist man denn eingestimmt auf die Inszenierungen der (Stuttgarter) Gestaltungs-Agentur „Space 4“, die sich beispielsweise ein Riesen-Mobile aus bergmännischem Gerät ausgedacht und implantiert hat. Überhaupt bietet die Ausstellung etliche imponierende Schauwerte und Punkte zum Innehalten. So manches Objekt verströmt überdies die Aura des Authentischen, die über das rein Museale hinausweist. Leitidee im Kernbestand der Ausstellung ist die vielfältige Bedeutung von Feuer, Wasser, Luft und Erde für den Bergbau. Man geht also ganz elementar ans Thema heran.

Lebensrettender Schuh

Welche weiteren Stücke soll man aus der Fülle nun besonders hervorheben? Das Ensemble der historischen Gaslaternen, die über den Köpfen der Besucher schweben? Die Wandtapete mit Darstellung der Eisenbahn von St. Ètienne nach Lyon? Die internationale Gemäldegalerie mit Porträts steinreich gewordener „Schlotbarone“? Die vielen prägnanten Fotografien, die vom Alltag der Bergleute und von nahezu mörderischen Arbeitsbedingungen zeugen? Vielleicht jenen unscheinbaren Arbeitsschuh des Hauers Fritz Wienpahl, der 1930 in der Castroper Zeche Victor verschüttet wurde und just diesen Schuh als lebensrettendes Trinkgefäß verwenden konnte? Die gewaltigen Gerätschaften auf dem Freigelände um die Mischanlage, die als eine Art Skulpturenpark präsentiert werden? Oder jenes Dokument, welches belegt, dass sich schon 1962 in Essen eine Interessengeminschaft gegen Luftverschmutzung im Revier formierte?

Dieser Arbeitsschuh war für den verschütteten Hauer Fritz Wienpahl 1930 in Castrop das lebensrettende Trinkgefäß. (© Deutsches Bergbau-Museum Bochum, montan.dok – Foto: Rainer Rothenberg)

Wehmut und Zukunft

Doch vergessen wir nicht die eher unspektakulären Momente, die das Ganze einrahmen: Ganz zu Beginn blicken wir in die gleichermaßen erschöpften und stolzen Gesichter von Bergleuten direkt nach der Schicht; am Schluss sehen wir Video-Aufzeichnungen ehemaliger Kumpel, die darüber nachdenken, was das Ende des Bergbaus für sie und für die Region bedeutet. Einer sagt fassungslos: „Da stehsse da. Wat machsse denn jetz?“ Überhaupt vernimmt man da viel Wehmut und Resignation, gegen die all die vielen Kohle-Kulturprojekte dieses Jahres unter dem Strukturwandel-Motto „Glückauf Zukunft!“ angehen wollen. Es möge nützen.

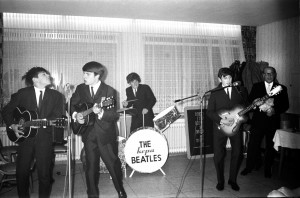

Der Abschied von der Kohle vollzog sich in unseren Breiten übrigens deutlich glimpflicher als in England. Dort fielen die Menschen in der berüchtigten Thatcher-Ära tatsächlich ins „Bergfreie“ und in die Verarmung. Auch dazu gibt es Exponate in Essen, so einen Solidaritätsaufruf aus dem Ruhrgebiet für die britischen Kollegen – und ein Plakat zum Benefizkonzert der Gruppe „Clash“ von 1984.

„Das Zeitalter der Kohle. Eine europäische Geschichte“. 27. April bis 11. November 2018. Essen, Unesco-Weltkulturerbe Zeche Zollverein, Areal C (Kokerei), Mischanlage (C 70), Eingang am Wiegeturm, Arendahls Wiese.

Geöffnet täglich Mo-So 10-18 Uhr, Eintritt 10 €, ermäßigt 7 €, freier Eintritt für Kinder und Jugendliche unter 18 sowie Studierende unter 25.

Öffentliche Führungen Mo-So 11 Uhr, 90 Minuten, 3€ pro Person plus Eintritt (Infos/Buchungen Tel. 0201 / 24681-444 und per Mail: besucherdienst@ruhrmuseum.de), Audioguide 3 €. Katalog (Klartext Verlag) 24,95 €. Umfangreiches Begleitprogramm mit Vorträgen, Exkursionen usw.

Mehr Infos: www.zeitalterderkohle.de