Die Comedians sind los oder: Was doch noch für Netflix sprechen könnte

Der britische Comedian James Acaster bei einem Auftritt am 1. November 2018. (© Wikimedia Commons, by Raph_PH – Link zur Lizenz: https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/)

Was den Medienkonsum angeht, habe ich ein neues Hobby, nein, man muss schon sagen: eine neue Liebhaberei. Und ich habe sie da gefunden, wo ich sie eigentlich nicht vermutet hätte. Netflix setzt nämlich auch bei uns zunehmend auf englischsprachige Stand-up-Comedians, deren Auftritte im Original mit deutschen Untertiteln gestreamt werden. Ja, gewiss doch: Wenn manche dieser Leute so richtig loslegen, ist man schon mal dankbar für schriftliche Hilfestellung. Kann ja nicht jede(r) in Oxford oder Harvard studiert haben.

Zuerst habe ich mir Sketche des mächtig „inkorrekten“ Ricky Gervais zu Gemüte geführt. Sein Humor ist mir manchmal eine Spur zu rabiat und rücksichtslos. Auch röhrt und kichert er nicht wenig über seine eigenen Gags, aber Vorsicht: Sie haben mindestens doppelten Boden. Es gibt (zwischen Trans-Ideologie und behinderten Kindern) nichts, worüber er sich nicht belustigen würde – außer über Tierschutz, da kennt der vehemente Naturfreund und Veganer auf einmal keinen Spaß mehr.

Vor allem aber habe ich den wahrhaft grandiosen James Acaster für mich entdeckt. Der Mann ist ein Original sondergleichen, obwohl in der Erscheinung zunächst mal völlig „normal“ (was immer das heißen mag). Er gewinnt noch der kleinsten Nichtigkeit enorm viel Komik ab, ja, es ist phänomenal, wie er scheinbar abseitige thematische Nischen aufspürt. Zum Glucksen seine Etüden über Gratis-Bananen (und die perfiden Ausnahmen). Zum Gackern seine Version von Promi-Tratsch, die durch absurde Nicht-Promi-Gefilde im chilenischen Bergbau führt. Zum Brüllen seine Parodie auf das Gehabe von Streetgangs in London. Und welcher andere Spaßvogel beendet seine Performance schon mit einer solch finsteren Ansage ans wiehernde Publikum: „Death comes to us all.“ Der Tod kommt zu uns allen. Überhaupt scheint es, als ziehe Acaster seinen speziellen Humor nicht zuletzt aus deprimierenden Befunden, was ja eh ein fruchtbarer Nährboden ist. Nicht wenige Spaßmacher könnten es persönlich bezeugen.

Ein wenig Name-dropping, es ließen sich noch Dutzende andere aufzählen: Der Streamingdienst hat u. a. auch noch Taylor Tomlinson, Dave Chappelle*, Bill Burr, Tom Segura (alle USA, mit unterschiedlichen Akzenten), Jim Jefferies* (Australien) und Daniel Sloss (Schottland) im Angebot. Sie alle stehen auf meiner Liste für die nächsten Wochen und Monate, weitere werden wohl hinzukommen. Das ist ja schon mal eine Aufgabe, in deren Verlauf sich die eigene „Humorstruktur“ überprüfen lässt. (Subjektive Kurzbewertungen folgen nach und nach am Ende dieses Beitrags).

Übrigens sind sie alle – im Vergleich zu deutschsprachigen Comedians – in einem entscheidenden Punkt beneidenswert, können sie doch in ihrer Muttersprache schätzungsweise den halben Erdball nuancenreich unterhalten, von Kanada bis Neuseeland, von Irland bis Südafrika. Und überhaupt.

Bislang habe ich Netflix als Quelle des wenig ambitionierten Mainstream betrachtet und weitgehend gemieden. Achselzuckend habe ich zur Kenntnis genommen, dass sie nach dem pandemischen Streaming-Hype viele Abonnenten wieder verloren haben und dass die Aktie in den Keller gerauscht ist. Dass sie entgegen früheren Bekundungen offenbar planen, auch Werbung zu schalten, macht einen gleichfalls nicht gerade geneigt.

Immerhin hat Netflix vor einiger Zeit auch in Deutschland die schier endlose Serie „The Office“ (Das Büro) gestartet, nach deren Fortgang man süchtig werden kann. Just Ricky Gervais, der auch schon mehrfach die „Golden Globes“ präsentierte, hat sich das englische Original der Büroserie ausgedacht, bevor die Chose in den Vereinigten Staaten zum weltweit ausstrahlenden Dauererfolg wurde. Sie wird besser und besser, je mehr Folgen man sieht, je vertrauter man mit den Figuren wird. Inzwischen halte ich „The Office“ für mindestens ebenso gut wie das daran angelehnte deutsche Pendant „Stromberg“, das sie auch im Repertoire haben. Mit solchen Schmankerln haben sie Leute bei Laune gehalten, die nicht so sehr aufs populäre Hollywood-Kino einsteigen. Nun also die Comedians. Schaun mer mal. Und zwar gepflegt.

____________________________________

*James Acaster (siehe oben im Beitrag)

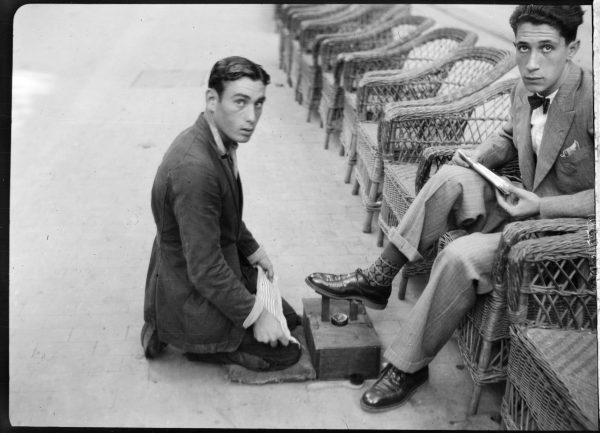

*Neal Brennan Schaut Euch einfach sein Programm 3Mics (3 Mikrophone) an, dann wisst Ihr Bescheid. Wie er zwischen luzidem Witz und tiefster Depression hin und her springt, das ist ziemlich unnachahmlich. Manchmal möchte man glauben, dass Depressionen geradewegs die Voraussetzung für Komik sind. Als Jüngster unter 10 Kindern aufgewachsen, hat Brennan unter einem furchtbaren Vater gelitten. Drogen und hammerharte Medikamente – Brennan hat praktisch alles hinter sich. Einer, dem man wirklich nichts mehr vormachen kann.

*Dave Chappelle benutzt das „N“-Wort so oft wie wohl kein anderer, und zwar ziemlich aggressiv – in der harten US-amerikanischen Slang-Form („N*gga“). Als schwarzer Komiker „darf“ er das natürlich auch, zumal er heftig für die Rechte derer eintritt, die heute nach woker Lesart „people of colo(u)r“ genannt werden sollen. Auch sonst lässt er an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig. So bekundet er seinen Neid auf die LGBTQ-Community, weil die sich so gut organisierte habe. Chappelle findet: Wäre das den Schwarzen auf ähnliche Weise gelungen, so hätten sie hundert früher ihre Freiheit erlangen können… Auf Einfälle wie jenen, was Martin Luther King wohl mit einem „glory hole“ angefangen hätte, muss man ja auch erst einmal kommen. Hier zeigt sich erneut, dass heute ein gewisses Maß an Inkorrektheit dazugehört, wenn es wirklich komisch werden soll.

*Ari Eldjárn ist ein waschechter Isländer und zieht just daraus sein enorm komisches Potential, jongliert er doch zum Zwerchfellerweichen mit sämtlichen Klischees, die im restlichen Europa und auf anderen Kontinenten über die Geysir-Insel kursieren. Da er nicht nur das Englische, sondern auch dessen Dialekte und Spielarten (Schottisch, Australisch etc.) beherrscht, findet er inzwischen ein globales Publikum. Außerdem kann er z. B. Dänen und Finnen so parodieren, dass man sich schier am Boden wälzen möchte. Nur: Was macht er, wenn alle Gags zu Island und Skandinavien ausgeschöpft sind?

*Ricky Gervais (siehe oben im Beitrag)

*Jim Jefferies verwendet gefühlt jede zehnte Wendung in Verbindung mit f*ck, f*cking oder f*cked – ganz entschieden über den Zappen hinaus. Wenn beim unflätigen Dauergefluche wenigstens ordentliche Gags herauskämen… Wie hieß es früher so schön klar: Wir raten ab.

*Taylor Tomlinson, eine Frau mit außerordentlich flottem Mundwerk und lebendiger Mimik, spricht vor allem viel über Sex, und zwar ziemlich unverblümt und desillusioniert. Hat sie gerade mal niemanden für Bett, muss sie jemanden mühsam „in mich reinquatschen“. Dann fühle sie sich wie jemand, der den Leuten Flyer für einen Nightclub andrehen will, während die Typen nach einem etwaigen „Korb“ weiter zögen wie die Staubsaugervertreter: „Ah, da ist ja schon das nächste Haus…“ Kurzum: Die Frau vom Jahrgang 1993 gewinnt den Fährnissen auf dem Markt der Geschlechter einige Komik ab. Ihren Zwanzigern kann sie, wie sie im Programm „Quarter Life Crisis“ sagt, wenig abgewinnen. Mich erinnert sie ein wenig an Carolin Kebekus. Beide haben es drauf.