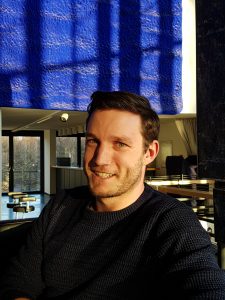

„Es schwebe der Adler des heiligen Reichs“: Kaiser Heinrich VI. (Máté Sólyom-Nagy) lässt den Vogel auf seinem Arm landen. Foto: Lutz Edelhoff

Es sollte ein großer Wurf werden, eine Art preußischer Nationaloper und die Krönung des Werks des Berliner Generalmusikdirektors Gaspare Spontini. Geblieben ist die große historisch-romantische Oper „Agnes von Hohenstaufen“ ein work in progress, umstritten und geschmäht. Ein riesiges Vorhaben, das die einen für „beispiellos misslungen“ hielten, die anderen in den höchsten Tönen als wegweisend priesen. Eine Kontroverse, die sich bis heute durch die magere Rezeptionsgeschichte der eigentlich drei Mal uraufgeführten Oper zieht.

Die mit Spannung erwartete Wiederaufführung in Erfurt auf der Basis einer kritischen Edition von 2001 plus der erst kürzlich wiederentdeckten Ouvertüre wird die unterschiedliche Beurteilung nicht harmonisieren – das lässt sich nach über drei Stunden Aufsehen erregender Musik und einem zweitägigen wissenschaftlichen Symposion der Universität Mainz wohl feststellen.

Ein Stoff aus der Geschichte der Stauferzeit

Aber der Reihe nach: Spontini, ab 1820 vom preußischen König angeworbener erster „Generalmusikdirektor“ in Berlin, wollte mit der großen Oper nach einem Stoff aus der Geschichte der Stauferzeit den großen Wurf landen, der seit langem von ihm erwartet wurde. Anlass war die Hochzeit des Prinzen Carl mit der weimarischen Prinzessin Marie 1827, zu der allerdings erst der erste Akt des Librettos von Ernst Raupach fertiggestellt war. Schon damals begann die Kontroverse, die Spontini und seinen schärfsten Kritiker Ludwig Rellstab sogar bis vors Gericht führte.

Gaspare Spontinis „Agnes von Hohenstaufen“ in Erfurt: Claudia Sorokina (Mitte) als Agnes. Foto: Lutz Edelhoff

Die vollendete Oper erschien im Berliner Königlichen Opernhaus 1829 anlässlich der Vermählung des Prinzen Wilhelm – des späteren Kaisers – mit Auguste von Weimar. Fassung Nummer drei, gründlich überarbeitet und zum Teil neu komponiert, hatte 1837 eine erfolgreiche Premiere. Die Partitur blieb ungedruckt, was wohl der entscheidende Grund für das Ausbleiben von Folgeaufführungen an anderen Opernhäusern gewesen ist: Über „Agnes von Hohenstaufen“ senkte sich trotz der Bemühungen Spontinis dichtes Vergessen; erst 1954 dirigierte Vittorio Gui beim Maggio Musicale Fiorentino eine italienische Version.

Dank des Einsatzes von Riccardo Muti folgten weitere Aufführungen in Florenz und Rom, ohne für das Werk größere Aufmerksamkeit zu wecken. Eine von Muti geplante Koproduktion mit Mailand, Wien und Berlin scheiterte. Die Kontroverse um die „Agnes“ jedoch geisterte weiter durch die Literatur. Wie bei anderen Werken des – so der Musikwissenschaftler Anno Mungen – „unterforschten“ Spontini lag keine kritische Edition vor. Auch Opern wie die mit Maria Callas wiederbelebte „La Vestale“ (zuletzt Karlsruhe 2013), „Fernando Cortez“ (Erfurt 2006) oder die tragédie-lyrique „Olimpie“ (1987 Berlin und 2016 Amsterdam, konzertant) finden nur sporadisches Interesse.

Historische Kostüme, bedeutungsvolle Schauplätze

Nach fast 180 Jahren lässt die Erfurter Inszenierung von Spontinis Opus magnum aufschlussreicher Einblicke zu: in die für die Operngeschichte so wichtige Zeit um 1830, aber auch auf Bedingungen ihrer Rezeption. „Agnes von Hohenstaufen“ rückt mit ihrem historischen Stoff, ihrer ehrgeizigen, stilistisch offenen Komposition, ihrem außerordentlichen Orchesterapparat, ihren herausfordernden Gesangspartien, dem dramaturgisch überlegten Einsatz von Chören und den – in Erfurt gestrichenen – Ballettszenen nahe an die kurze Zeit später sensationelle Erfolge feiernden „großen“ Opern Daniel Francois Esprit Aubers („La Muette de Portici“), Gioachino Rossinis („Guillaume Tell“) und Giacomo Meyerbeers („Robert le Diable“).

Auch die vom Werk untrennbare Bedeutung der „mise-en-scène“ weist auf die „grand opéra“ hin: Historisch sorgfältig nachempfundene Kostüme und bedeutungsvolle Schauplätze sollten nicht bloß, wie Kritiker beanstandeten, die „Schaulust“ des Publikums befriedigen. Sie waren entscheidende Bedeutungsträger, also mehr als Dekoration. Spontini schuf bereits ein „multimedial“ angelegtes Werk, das dem Wagner’schen „Gesamtkunstwerk“ unmittelbar zuzuordnen ist.

Die Wahl des Stoffes erweist sich als aktuell und hochpolitisch, wie Fabian Kolb (Mainz) beim Symposion ausführte: Der seit 1815 preußische Rhein spielt in der Romantik wie in den nationalpatriotischen Gefühlen der Zeit eine wichtige Rolle, das deutsche Mittelalter wurde in dieser Zeit neu entdeckt, eine überzeugende und der historischen „Realität“ angenäherte, glaubwürdige Darstellung diente dem Ideal der Bühne als – auch historische – Lehranstalt.

Musikalisch setzt Spontini auf Überwältigungsstrategie. Aufgeheiztes Pathos, instrumentaler Glanz, forcierte Lautstärke, üppige Instrumentation und moderne Instrumente wie die nicht immer glücklich hinzugefügte Tuba, dazu auch im Gesangsstil eine Abkehr von der älteren Bravour hin zu psychologisch „natürlicher“ Deklamation verfehlten ihre Wirkung nicht. „Ein Ganzes, das durch seine Größe imponiert“, fasst Kolb zusammen und zitiert eine zeitgenössische Quelle: Spontinis Musik wolle „betäuben und verblenden, um uns in einem beständigen Taumel zu erhalten“.

Zukunftsweisende Lösungen für musikdramatische Herausforderungen

Spontini hat – darauf hat auch Anno Mungen (Bayreuth/Thurnau) hingewiesen – für musikdramatische Herausforderungen zukunftsweisende Lösungen gefunden. Die Ouvertüre mit ihrer langsamen Einleitung, die sich durch immer neu hinzutretende Instrumente bei statischer Repetition des Materials zu einem spannungsreichen Crescendo entfaltet, lässt sich wohl nicht grundlos mit Wagner „Rheingold“-Einleitung in Verbindung bringen.

Meyerbeer und Rossini dürften Spontinis Musik aufmerksam zur Kenntnis genommen haben – letzterer hatte ja „Fernando Cortez“ für Neapel bearbeitet. Und dass zum Beispiel Heinrich Marschner bei „Hans Heiling“ oder „Der Templer und die Jüdin“ eher auf Spontini als auf Beethoven geschaut hat, legt der Hör-Eindruck nahe – obwohl in der Untersuchung solcher Bezüge noch viel Forschungsarbeit zu leisten ist.

Allerdings zeigt der gewaltige Erfurter Kraftakt auch die Grenzen heutiger Rezeption: Denn die Dauerspannung, unter die Spontini das Philharmonische Orchester Erfurt und die verstärkenden Musiker der Thüringen Philharmonie Gotha-Eisenach setzt, erzeugt keinen „beständigen Taumel“ mehr, sondern erdröhnt und erdrückt das Interesse. So großartig konzipiert die „Kirchenszene“ im zweiten Akt auch ist – der Zuhörer erwartet nach pausenlosem Pomp jedes wieder anrollende Crescendo, jeden neuen monumentalen Blecheinsatz mit Überdruss.

Spontini schafft es nicht, Ruhepunkte zu setzen, Kontraste aufzubauen. Kaum wähnt man sich – wie in der Szene des gefangenen Heinrich zu Beginn des zweiten Akts – an einem eher reflektierenden, sparsamer instrumentierten Moment, brechen die Stahlgewitter wieder los. Zudem wirken ganze Passagen merkwürdig gegen den organischen Fluss und Akzent der deutschen Sprache geschrieben. Zu viel, zu viel …

Flecken auf dem musikalischen Glanz

Das Theater in Erfurt. Foto: Theater Erfurt

Zoi Tsokanou, die tapfere Dirigentin des Abends, versucht so gut es geht, diesen gewaltigen Apparat zu beherrschen, zu dem auch noch bis zu 80 Sänger auf der Bühne gehören (Opernchor, Philharmonischer Chor und Stadtharmonie Erfurt). Sie organisiert das allen Beteiligten fremde Werk mit dem Fokus auf Sicherheit. Aber sie kann weder der abundanten Rhetorik Spontinis Bedeutung abgewinnen, noch greift sie gestalterisch auf die endlos wirkenden Strecken martialischen Pomps zu. Unsicherheiten im Orchester häufen sich im Lauf des Abends, der geforderte Glanz der Streicher hat – wie öfter in Erfurt – unschöne Flecken, Tempo und Phrasierungen wirken immer wieder zögerlich suchend. Das liegt auch an der Musik Spontinis – der Eindruck drängt sich auf, dass der Komponist feineren koloristischen und dynamischen Differenzierungen fast unüberwindliche Hindernisse aus Notenmassen entgegengestellt hat.

Die Sänger bleiben von Spontinis Hang zur Monumentalität nicht verschont. Zu hören ist das etwa bei Bernhard Berchtold, mit dem die Tenorrolle des Kaisersohns Heinrich zu leichtstimmig besetzt ist. Auch Claudia Sorokina hat in der Titelrolle der Agnes zu kämpfen und kann den Stimmsitz nicht immer kontrollieren. Siyabulela Ntlale als französischer König Philipp-August rettet sich, weil sein Bariton zwar nicht mit klanglichem Kern prunken, sich aber mit Präsenz durchsetzen kann. Máte Sólyom-Nagy gibt einen Kaiser Heinrich VI. mit Autorität und sonorem, wenn auch hin und wieder tremolierendem Fundament.

Claudia Sorokina als Agnes. Foto: Lutz Edelhoff

Margrethe Fredheim hat den idealen, dunkel getönt flutenden Sopran für die Partie der Irmengard von Henneberg, der Mutter der Agnes. Todd Wilander (Philipp), Juri Batukov (Heinrich der Löwe) Kakhaber Shavidze (Erzbischof von Mainz) sowie Caleb Yoo, Jörg Rathmann und Henry Neill zeigen, dass Spontini selbst in kleineren Partien mit Sängern auf Weltniveau rechnet. Das Erfurter Ensemble stürzt sich mit Enthusiasmus in dieses Turnier mit Spontinis gewaltigen Noten und lässt sich nicht aus den Sätteln heben.

Aus der nationalen Aufbruchsstimmung der 1830er-Jahre erklärt sich der Überschwang des Librettos, für die letzte Fassung der Oper überarbeitet von Carl August von Lichtenstein. Im Ambiente des deutschen Rheins werden historische Ereignisse aus der Zeit der Staufer geschickt miteinander verquickt: Die Aussöhnung Kaiser Heinrichs VI. mit Heinrich dem Löwen und die heimliche Heirat zwischen dessen Sohn Heinrich und Agnes von Staufen, die Opposition der Fürsten, die Bündnispolitik des Kaisers mit dem französischen König und sein Versuch, seine Herrschaftsansprüche in Sizilien durchzusetzen.

Dabei wird kein ungebrochenes Kaiserlob gesungen: Heinrich der Sechste ist das Porträt eines starren, uneinsichtigen Politikers, dessen Tyrannei die Fürsten bis an die Grenze der Revolution reizt. Das Ende feiert trotz aller Rufe zu Fahnen, Waffen und blutigem Tanz keine ungebrochene Herzenseinheit: Was zusammenschweißt, sind die „Klänge der Kriegsdromete“ und der erhoffte „Siegerkranz“.

Die „siegenden Schwingen“ des Adlers

Mittelalter – Vormärz – Weltkrieg: Marc Adam und Monika Gora setzen Zeitebenen in Bezug zueinander. Foto: Lutz Edelhoff

Marc Adam setzt in seiner Inszenierung an dieser nationalen bellizistischen Rhetorik an: Die Wiederentdeckung des Mittelalters unter den Vorzeichen der Romantik und der deutschen Nationalbewegung zur Zeit Spontinis beleuchtet er von den Folgen des übersteigerten Nationalismus im Ersten Weltkrieg her. Die Bühne Monika Garas, ein tiefer, zentralperspektivischer Raum, bildet einen düsteren Schlund des Krieges. Ein Soldat liegt gekrümmt in einem Schützenloch – und ein lebendiger Adler macht sich über ihn her, bevor er auf dem Arm des Kaisers landet: der „Adler des heiligen Reichs“, der mit „siegenden Schwingen“ Verderben in „Welschlands Gefild“ bringt.

Gleich darauf segnet der Erzbischof Waffen und beschwört die gerechte Sache. Die Parallele zur Kriegspropaganda von 1914/18 ist in der Tat frappierend. Adam fächert die Zeitebenen auf: Die martialische wilhelminische Gesellschaft spielt in historisierenden Kostümen ein Schultheater-Mittelalter nach, verwandelt sich aber auch in Vormärz-Herren und Biedermeier-Damen und stellt so den Bezug zum Preußen der „Heiligen Allianz“ her.

Als Tableau sind solche Szenen wirkungsvoll, aber die Leitidee einer Verschränkung der Zeiten erweist sich als wenig ergiebig, um die Bühne aus den Fluten von Aufmärschen und Chormassen zu befreien. Da wirkt auch die Gasmaske am Szenenrand nur als äußerlicher Verweis für innere Zusammenhänge. Andere Szenen wie das Kloster des zweiten Akts bleiben zu sehr im dekorativ Atmosphärischen stecken. Das historische Lehrstück, schon ins Konzept der Spontini-Oper eingeschrieben, bleibt in seiner zähen Bildhaftigkeit auf Distanz.

Dennoch: Es war wichtig, diese Oper zu zeigen und zu sehen. Dem Erfurter Dramaturgen Arne Langer ist für siebenjährige Forschungs-, Entdeckungs- und Überzeugungsarbeit nicht genug zu danken. Spontinis „Agnes von Hohenstaufen“ ist ein Dokument deutscher Befindlichkeit in einer Schlüsselperiode der Geistes- und der politischen Geschichte. Und seine Musik richtet bei all ihrer Hybris und ihrem unerhörten Aufwand den Blick auf eine Zukunft, deren selbstreklamierte Erfindung durch Richard Wagner nun vollends unglaubwürdig geworden ist.

Eine Aufzeichnung von Gaspare Spontinis „Agnes von Hohenstaufen“ wird am Samstag, 16. Juni, 19.05 Uhr auf Deutschlandfunk Kultur ausgestrahlt.

Das tut not: Denn während etwa Richard Wagner omnipräsent auf der Bühne und in der Literatur ist, Werk und Person in nahezu allen Details ausgeleuchtet und kontrovers diskutiert sind, während sich Gioachino Rossini weltweit und immer mehr auch im deutschen Sprachraum steigenden Interesses erfreuen kann, während Giacomo Meyerbeers epochemachende Opern gerade in aufregenden Inszenierungen neu entdeckt werden, steckt eine umfassende Offenbach-Rezeption noch in den Anfängen.

Das tut not: Denn während etwa Richard Wagner omnipräsent auf der Bühne und in der Literatur ist, Werk und Person in nahezu allen Details ausgeleuchtet und kontrovers diskutiert sind, während sich Gioachino Rossini weltweit und immer mehr auch im deutschen Sprachraum steigenden Interesses erfreuen kann, während Giacomo Meyerbeers epochemachende Opern gerade in aufregenden Inszenierungen neu entdeckt werden, steckt eine umfassende Offenbach-Rezeption noch in den Anfängen.